日本共産党横浜市会議員

古谷やすひこ議会活動

これで身体が不自由な方の投票する権利は守られていると言えるのか?? ~横浜市会決算特別委員会・選挙管理委員会審査 その②

投票所、施設内投票、郵便投票制度などの改善で、投票しやすい環境整備を

古谷議員:

次に、投票率の向上に向けた施策について、伺ってまいります。

まず、この投票率の問題、もちろん選挙管理委員会さんそのものだけが問題だというふうに思っていません。私たち政治家の問題も大きく問題だというふうに思っています。

まず、最近の選挙における投票率の低水準について、見解を伺います。

山田選挙管理委員会事務局長:

いろいろと言われておりますが、民主主義の健全な発展のためには、その基盤でございます選挙に有権者が積極的に投票参加をしていただくことが望ましいというふうに考えまして、これまでも投票率アップのために、実にさまざまな啓発運動に取り組んできただけに、昨今の投票率の状況、非常に残念なものと受け止めております。そこで、本市のひとつの強みでございます市内3,000人を越えます各区の明るい選挙推進委員というのがございますが、その推進委員のご協力もいただきながらきめ細かな啓発事業に取り組むとともに、もう一点は投票所などの投票環境の向上、これにも努めてまいりたいというふうに思っています。

古谷議員:

その投票環境の向上っていうのは非常に大事な課題だと思います。

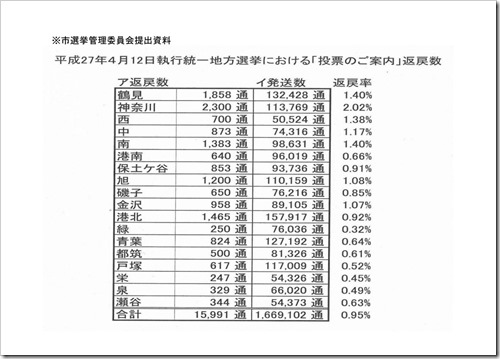

次のスライド(スライド2)をご覧ください。これは選挙管理委員会さんからいただいた資料で、4月の統一地方選挙で投票の案内、送られるんですが、投票の案内が届いて、それが区役所に戻ってきたという数であります。1万5,991通、戻ってきています。こういうことも非常に問題だなあというふうに思いますし、改善も必要なところかなというふうに思っています。これ、指摘にとどめます。

また、実際に、投票する意思はあるけれどもご自分のからだの状況でその意思を行使できないというふうになれば、環境の整備がそれはぜひ必要だというふうに思います。こういうように、投票意思があっても身体の状況によって投票をあきらめてしまうと、こういったことも直接、私たちも選挙の運動の中でお聞きします。こんなこと、あってはならないというふうに思いますがどうか、伺います。

山田選挙管理委員会事務局長:

主な原因としましては、投票所が遠かったり、あるいは高低差があるなどというお話であろうと思いますが。私ども横浜市では、当日の投票所につきましては、どのようなかたちで選んでいるかと申しますと、複数の選挙が同時に実施できるだけの広さがある、あるいは施設確保が毎回確実に行えるなどを前提としておりますけれども、施設区域内の全ての有権者にとって利便性が高くなるように、高低差ができるだけ少なく、また極端に遠くなってしまう有権者が出ないように、投票区域内の中心にある施設、これに設置するように努めております。引き続き、投票所の適した施設が新たにできた場合などには、地域のみなさまのご意見を伺いながら、その利便性の高い場所に設置できるように努めてまいります。

古谷議員:

投票所の場所については、本当にさまざまなご意見、根強い要望がありますので、ぜひ工夫していただきたいというふうに思います。

通常の投票所やあるいは期日前投票所以外に、おからだが不自由でも投票ができる制度があります。そのうちの一つ、施設内投票制度について伺います。

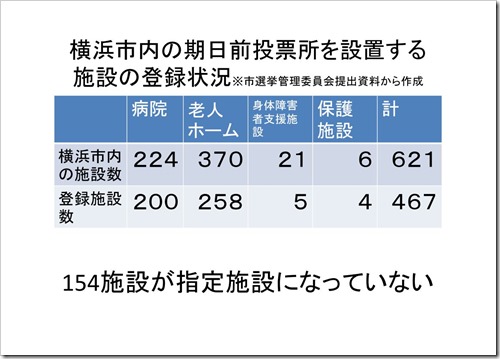

次のスライド(スライド3)ご覧ください。これが、横浜市内で期日前投票所を設置する施設の登録状況であります。この制度、有権者にどの程度認知されているというふうに思いますか。伺います。

山田選挙管理委員会事務局長:

本市では、今の件に関しましてお答えさせていただきますと、統一地方選挙や市長選挙などのたびに投票参加状況調査というこのような冊子で調査をまとめておりますけれども、その調査を実施しておりますけれども、たとえば平成23年、前回に市議会議員選挙の後に行った調査では、この制度について知っていると答えた方は26.6%、これに続く平成25年の市長選挙後の調査では27.5%と、若干は増えておりますものの、まだまだ低い状況にございます。

古谷議員:

これまでも努力はされてきたんだろうと思います。これまで施設内投票所制度が普及するためにどんな取り組みされてきたのか、伺います。

山田選挙管理委員会事務局長:

不在者投票制度の指定施設につきましては、法令により県の選挙にその指定権限がございまして、市の選挙管理委員会にはその指定に向けた情報収集あるいは情報提供などの橋渡し役を務めるということになっております。このため、指定を受けるにあたってその手続を申しますと、指定の基準を満たす病院等があるかどうかということについて年1回、これに加えまして任期満了の選挙がある場合にはその期日の3か月前にも同様に新設された施設がないかどうかということについての確認を、各区の選挙管理委員会が区役所の所管場所に行い、その施設に対して指定のご案内を行っているところでございます。

古谷議員:

この表をみると、横浜市内の施設は621あるということで、その中で期日前投票所設置しているのが467ということですから、154施設が投票できる施設になっていないということだろうというふうに思います。ぜひ、こういうなってないところも実際に自分が投票したいという意志は持っているというふうに思うんです、そこにいる方は。それは、ぜひ、今まで施設内投票所を設置していなかったようなところにも積極的に出向いて行って、施設側の支援もぜひしていただきたいというふうに思いますし、それぐらいやってでも、施設にいる方の投票権、保障すべきだと思いますが、どうか伺います。

山田選挙管理委員会事務局長:

ご指摘のように、指定を受けていない施設がまだまだ残っているということについてでございますが、さまざまな事情もございます。1点、施設管理者側には投票を行う場所あるいは事務従事者の確保が難しいといった事情があり、一方指定権限を有する県の選挙管理委員会の側にも施設内で投票の不正防止を確実に行えるかといった懸念が残念ながら根底にあり、その後の指定の働きかけにやや積極性を欠いたものというふうに考えております。しかし、投票権の確保は非常に重要なものと考えておりますので、県選管と連携を図りながら、先ほどの新規施設の確認事務とあわせまして、今まで指定をいない施設について再度確認を徹底するなど、施設の指定に向けて進めてまいりたいというふうに思っています。

古谷議員:

体制が大変多分厳しい中でやられているだろうというふうに推測しますので、ぜひご努力いただければと思います。

施設内投票制度と同様に、郵便投票の制度というものもあります。郵便投票の制度っていうのはどういう制度なのか、またこういう制度がなぜあるのかっていう制度の設置目的、あわせて伺います。

山田選挙管理委員会事務局長:

郵便投票制度につきましては、からだに重度の障害があるなどの理由で、選挙当日に投票に行きたいけれども投票所に行けないということができない選挙人の選挙権の行使を確保することを目的として、選挙告示日の翌日から選挙前日までの間に自宅などで郵便による投票を行うことができるという制度でございます。

古谷議員:

この郵便投票の制度、これも、どの程度認知されているという認識でしょうか。

山田選挙管理委員会事務局長:

これも先ほどの同様の投票参加状況調査によりますと、23年の市議会議員選挙後の調査では、この制度について知っていると答えた方は22.1%、25年の市長選挙後の調査では23%と、同じく若干増加をしておりますが、まだまだの状況でございます。

古谷議員:

スライド(スライド4)をご覧ください。これが、郵便投票制度の対象者にあたります。先ほどの施設内投票もそうですし、郵便投票も、啓発の努力はされているというふうに認識しています。しかし、まだまだ足りてないだろうなというふうに思っています。この資料によれば、郵便投票の対象になっている方が市内には5万3,157名を超える方がいらっしゃいます。そのうち、この制度を実際に使っているのは一番下の1,165名であります。これは単純には計算できませんが、単純に計算すれば2%程度しか投票に行っていないということになります。これについての所感、伺います。

山田選挙管理委員会事務局長:

制度の利用者数については、ご指摘のとおり2%程度と、本市では2%程度という少ない状況にございます。この状況は全国的な傾向でございまして、昨年のたとえば衆議院議員選挙では全国平均の利用率が1.2%と、本市よりも低い結果となっておりまして、このように利用者が少ない理由については、一般的に言われておりますものは、一般の有権者と同様にそもそも投票する意志がない方がいらっしゃること。また、残念ながら郵便投票もできないほどの症状が重い方がいることなどといわれておりますが、今後とも制度の対象者やその家族への周知を重点的に進めてまいりたいというふうに思っております。

古谷議員:

これは、非常に対象の障害面をみると、非常に重いんです。しかも一番下みると要介護5ですよね。要介護5っていうのはほとんど寝たきりだと思います。こういう方が日常生活をするだけでも大変な中、わざわざこの制度自体は前に申請しなきゃなんないということですから、非常にハードルが高いんだろうなというふうに思います。そういう個々人にも、投票する意志があれば、投票する意志がない方はもちろんそれはもちろん自分の意志ですから、投票する意志があれば、ぜひそういう個々人にも対応していただきたいというふうに思っているんです。そういう丁寧な対応、必要だと思いますが、どうか伺います。

山田選挙管理委員会事務局長:

手続きとして事前申請によって証明書を得て、実際の選挙の前に投票用紙を請求するという実は二段構えの手続きがございます。そこで、事前申請がぜひ必要であるということを予めお知らせすることが必要と考えまして、たとえば健康福祉局が発行する障害福祉の案内や介護保険の総合案内パンフレット、あるいは市民局が発行しておりますくらしのガイドなどの中に、制度のご案内を掲載をしているほか、区役所の福祉保健センターの窓口に対象者の方などが来庁された際には、市独自の実は作っている啓発リーフレットがございますが、それによって職員に制度の周知をしてもらうと、制度の説明をしてもらうということなど、関係部署と連携して制度の周知に努めているところでございます。また、さらに取り組みを補完するために、選挙の際には全世帯にお配りをしている投票のご案内に同封をする啓発チラシにもご案内を載せているところでございます。

古谷議員:

私は、先ほど投票所の場所の話はしたんですが、実は身体の状況によって、これから高齢化社会がどんどん進んでいく中で、本当に郵便投票の仕組みっていうのはベターな方法じゃないかなというふうに思っています。郵便投票の仕組み自体をもっと進化させるべきですし、また対象の緩和ですね。これは公職選挙法に基づいて定められていますから、ぜひ国に求めるべきだというふうに思いますが、どうか伺います。

山田選挙管理委員会事務局長:

おっしゃられるように、障害者や重度の在宅療養者などのみなさまが選挙権を行使する環境を整えるということが大変重要なことというふうに思っております。そこで、郵便投票の対象者については、たとえば今お話のございました要介護5であるその要件を要介護4に引き下げるなど、範囲を拡大するよう、これまでも全国20ある指定都市選挙管理委員会で構成する連合会といたしまして、国に法改正要望をしておりますが、今後も引き続きしてまいりたいと考えております。

古谷議員:

これからの高齢化社会の中で、一人ひとりの投票権、どう保証していくのかという観点で、投票のあり方そのものをしっかり考えていく必要があるというふうに思います。不断の見直しが必要だと思います。その中で、身体状況に関わらず誰もが使える制度という点では郵便投票っていうのはベターな制度だと思っています。その欠点を補って、公平公正さをしっかり担保できるような仕組みにさらに進化して、さらに今の限られた対象を大きく広げるようにぜひ改善を図っていただきたいというふうに思います。