日本共産党横浜市会議員

古谷やすひこブログ

本会議での発言機会の増・常任委員会の改革・海外視察のあり方・議員報酬と政務活動費のあり方・開かれた議会にするために ~本日(9月7日)、6月に新たな議長となった梶村議長に議会運営についての改善の申し入れを行いました

毎回、議長が交代するたびに、議会の運営についての改善の申し入れを行っています。

今日(9月7日)は、6月に新たな議長となった梶村議長に以下の申し入れを行いました。

2015年9月7日

横浜市会議長 梶村 充様

議会運営について改善の申し入れ

日本共産党横浜市議団

団長 大貫 憲夫

1.本会議での発言機会・時間を増やすこと

横浜市の本会議での発言機会は、1定例会あたり議案関連質疑、一般質問、討論の3回(予算議会を除く)で、質問に関してはいずれも会派の所属人数を基に単純比例配分した時間となっているため、他都市議会に比べて、特に少数会派の議員の発言時間が非常に少なくなっています。また、一般質問は一日とれており、本会議では大きく制約されています。これでは市民から選ばれた議員として、発言の機会がきちんと確保されているとはいえない状況です。そこで、議会での発言機会・時間を十分に確保できるようにすることを提案します。

・議案関連質疑:現在は議案数にかかわらず会派所属人数に応じた質問時間であるため、十分な質疑が行えないので、時間制限を設けない。

・予算代表質疑:会派を代表した予算に対する質問とし、2~3日間にわたって行い、基礎時間(20分程度)+所属人数に応じた時間とする。

・一般質問:市政一般に関する議員個人の質問とし、答弁も含めて1人30分とする。期間は3日~5日間とする。

・質疑・質問には、一問一答の質疑方式を導入する。

・議決に先立って行う討論には、時間制限を設けない。

2.常任委員会の改革について

現在、常任委員会では委員会室が狭あいなど物理的な理由から一般市民の直接傍聴を事実上認めていませんが、直接傍聴を認めていない議会は全国的にみてわずかで、20政令市では横浜市と京都市・熊本市のみです。これではとうてい開かれた議会とはいえません。

また、陳情は機関意思の決定として国への意見書の提出や決議を求めるもののみを委員会の付託対象としていますが、付託外陳情も市民からの要望という意味では審査対象とすべきです。

請願者・陳情者の意見陳述は審査の重要な参考となりますが、近年では委員会の決定により口頭陳述を認めていません。

・常任委員会等の直接傍聴を認める。現在でも記者の傍聴は認めており、スペースが全くないというわけではない。予算・決算特別委員会における局別審査の傍聴者数のように、会議室の大きさに応じた傍聴者数とすればすぐに実行できる。

・委員会に所属できない少数会派の議員の出席と発言を認める。

・付託外陳情も付託対象として、審査する。

・請願者・陳情者の意見陳述を認める。

・市外視察は報告書だけでなく旅費収支報告をホームページなどで公開する。

3.海外視察のあり方

現在、議員1人あたり1期4年間で120万円を限度とする海外視察費が計上されています。海外のすぐれた事例を調査することは横浜市政のために役立つ場合もありますが、近年、地方財政は厳しい状況におかれ、海外視察に対しては市民からその目的や金額について厳しい声があがっています。

海外視察は、政務活動費で行い、視察の全行程と領収書を公開する。現行の政務活動費とは別の公費による海外視察は廃止する。

4.議員報酬額と政務活動費

横浜市の議員報酬は、全国の市町村で最高額となっています。厳しい財政状況のなか、議員も身を削るべきだとの声があがっていますが、身を削るのなら議員定数の削減ではなく議員報酬の削減が有効です。また、政務活動費は、きちんと議員活動を行うために、調査を行い、市民に報告するために必要なものですが、55万円という高額さはその使途についてもより厳正さと公開性の拡大が求められています。

- 議員報酬を2割削減し、政令市平均並みとする。

- 政務活動費について、領収書の公開はホームページにも広げ、調査研究報告書など成果物と会計帳簿も公開する。

- 政務活動費の金額について、市民参加で妥当かどうか検討し、市民の理解をえられる適正な水準とする。

5.開かれた議会にするために・市民が傍聴しやすいように、土日、祝日、夜間の議会の検討

- ・議会主導で、議会報告会を定期的に各区で行う。

- 議員は、市民の代表であり、市民と行政のパイプ役として、重要な役割を担わなければなりません。ところが、議員は何をしているかわからない、だから減らすべきだという声が市民から上がっているのも事実です。このような声があがるのは、議会が市民から遠い存在であり、議員の姿が見えないことにその要因があるからです。市民の多くが市政に関心を持ち、行政や議会を監視することで、市民のための市政が生まれてくると考えます。

韓国カジノを訪問「カジノの弊害調査」 ~本日(9/4)付けのしんぶん赤旗首都圏版に記事が掲載されました

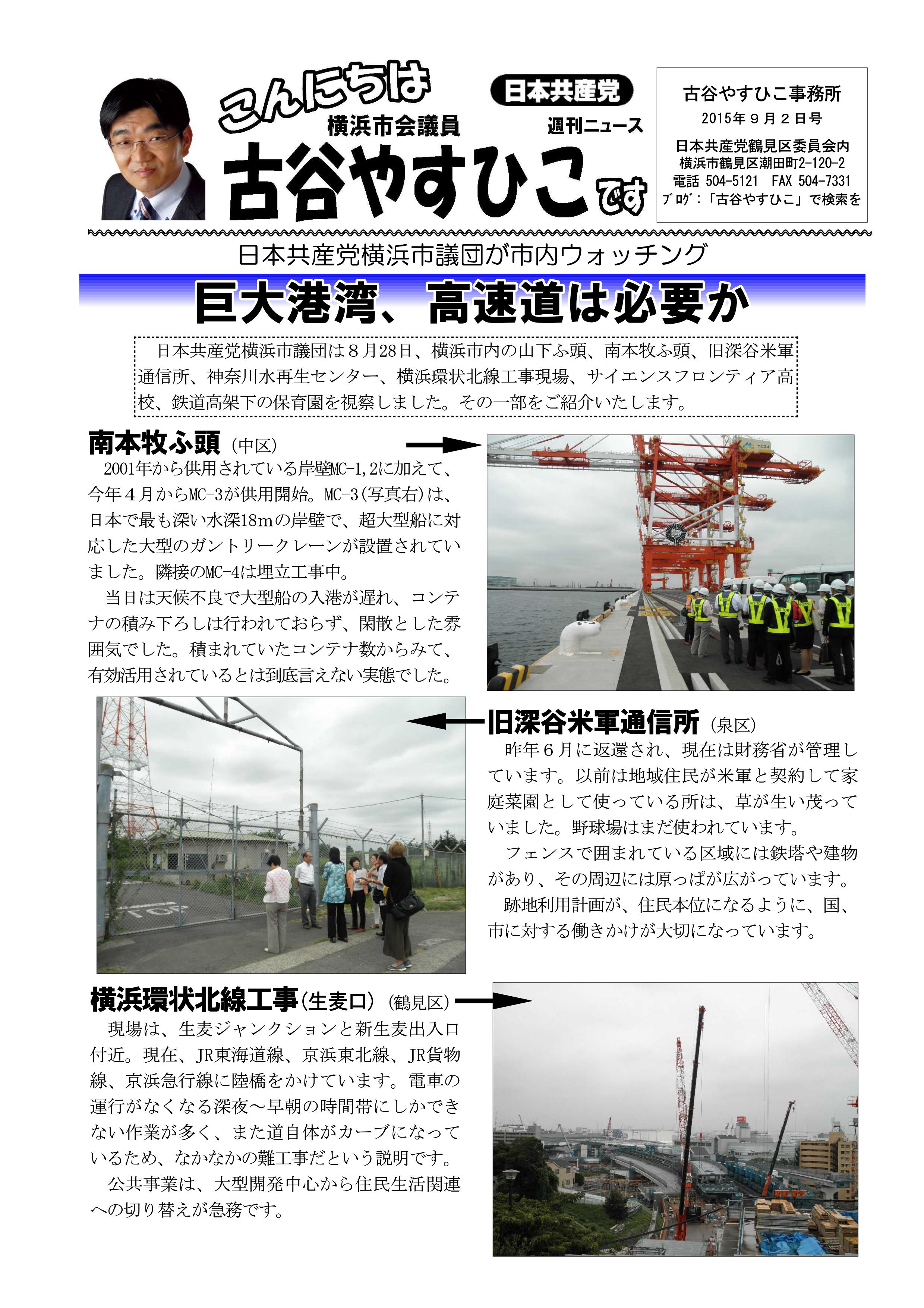

巨大港湾、高速道は必要か ~横浜市政のことがよく分かる週刊市政ニュース「こんにちは 古谷やすひこ です」2015年9月2日号

【お知らせ】カジノは家族と地域を崩壊させる「韓国カジノ問題調査ツアー報告会」開催のお知らせ ~9月17日 横浜市役所市議会棟小会議室

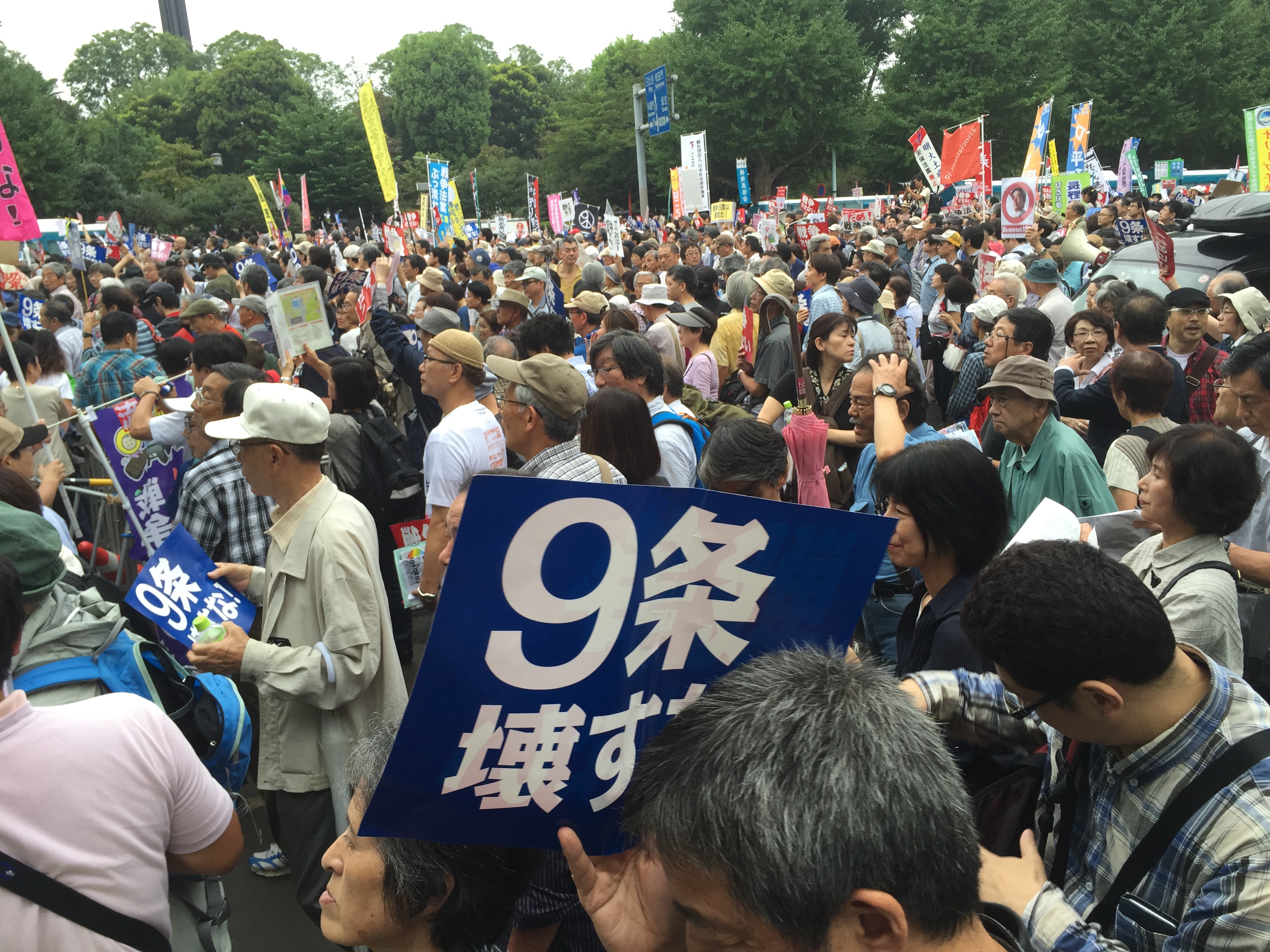

国会前では誰も見たことのない風景が広がっていた、その様子 ~8・30戦争法案に反対する国会前行動に行ってきました

8月30日、曇りのち雨。

戦争立法に反対する国会前の集会に一緒行こうと思った集団とははぐれてしまい、一人でウロウロしながら参加してきました。

本当に人・人・人の大混雑。降りた駅から大変なことになっていました。

そして国会前が見たことのないような風景になっていました。車道が封鎖されて広がった国会前。それでも、後から後からやってくる人波で、その場も人であふれかえっていました。

これが12万人ともいわれる国会前の風景です。