日本共産党横浜市会議員

古谷やすひこブログ

「横浜にも日本のどこにもカジノは必要なし ~誘致推進の林市長にしっかりとブレーキを」 ~ 2015年の元旦付のタウンニュースに、私の記事が掲載されました

2015年の元旦付のタウンニュースに、私の記事が掲載されました。

2015年の元旦付のタウンニュースに、私の記事が掲載されました。

横浜の青年宣伝に反響 ブラック企業追求「あっ、共産党だ」~ 本日(12月29日)付けのしんぶん赤旗の社会面に先日の鶴見駅での今年最後のお帰りなさい宣伝の様子が掲載されました

本日(12月29日)付けのしんぶん赤旗の社会面に先日の鶴見駅での今年最後のお帰りなさい宣伝の様子が掲載されました。

本日(12月29日)付けのしんぶん赤旗の社会面に先日の鶴見駅での今年最後のお帰りなさい宣伝の様子が掲載されました。

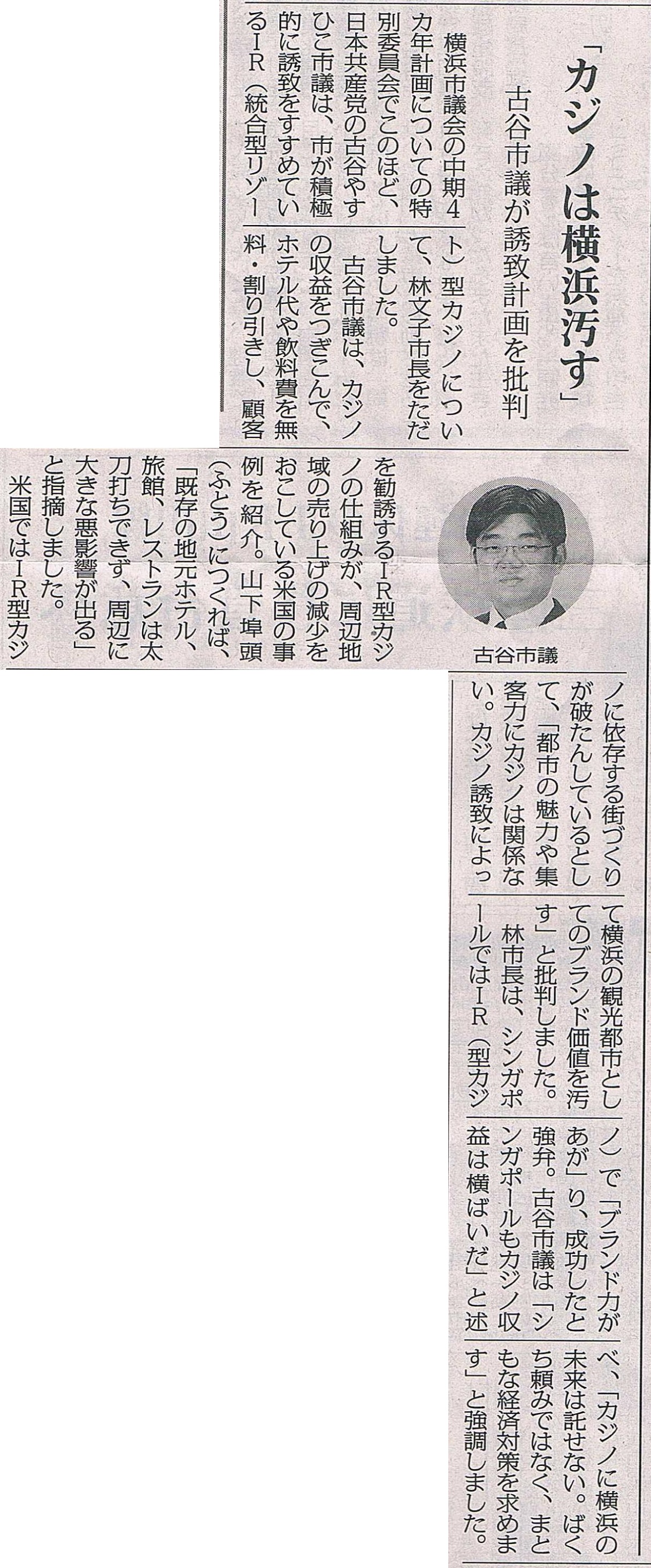

「カジノは横浜を汚す」 ~本日(12月25日)付けのしんぶん赤旗・首都圏版に、先日の横浜市会基本計画特別委員会での林文子市長との一問一答のやり取りの記事が掲載されました

本日(12月25日)付けのしんぶん赤旗・首都圏版に、先日の横浜市会基本計画特別委員会での林文子市長との一問一答のやり取りの記事が掲載されました。

横浜にカジノはいらない ~本日付(12月18日)のしんぶん赤旗の首都圏板のページに、先日のカジノシンポジウムの記事が掲載されました。

本日付(12月18日)のしんぶん赤旗の首都圏板のページに、先日のカジノシンポジウムの記事が掲載されました。

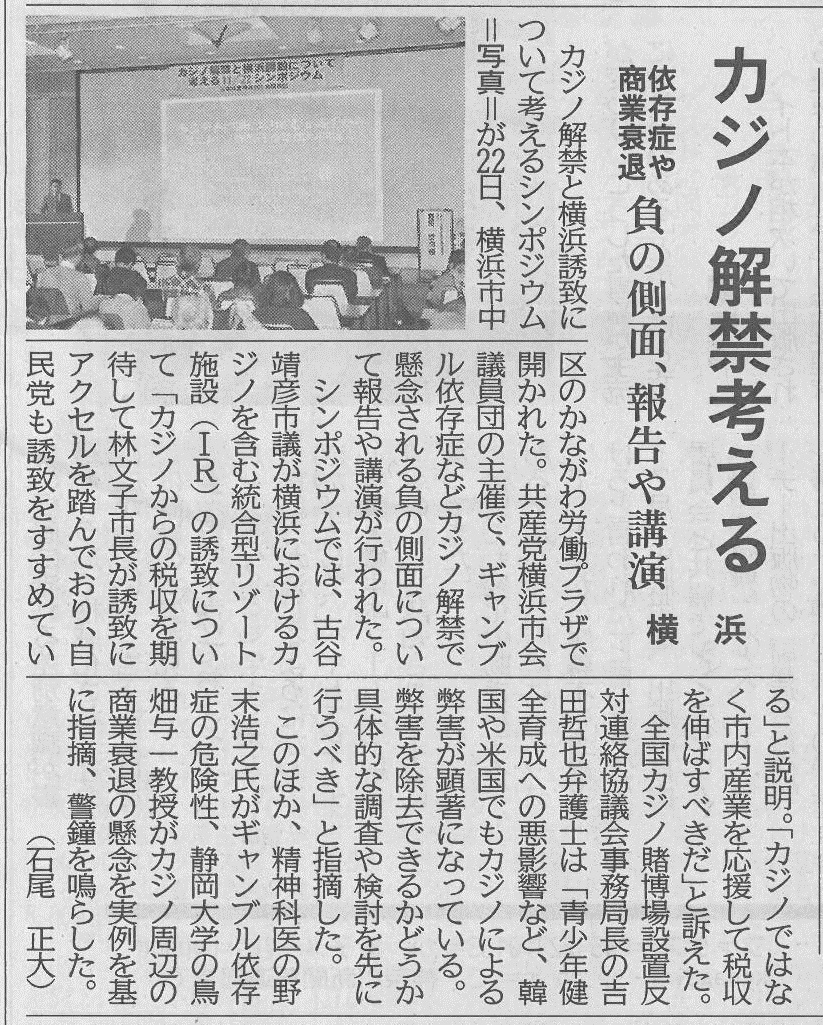

カジノ解禁考える・・・依存症や商業衰退 負の側面、報告や講演 ~11月23日付けの神奈川新聞の社会面に、先日開催したカジノシンポジウムの記事が掲載されました

11月23日付けの神奈川新聞の社会面に、先日開催したカジノシンポジウムの記事が掲載されました。