日本共産党横浜市会議員

古谷やすひこブログ

「年末年始における生活困窮者支援等に関する緊急申し入れ」を行いました!!

今日は、議会終了後に、緊急の申し入れを団として行いました!

「年末年始における生活困窮者支援等に関する緊急申し入れ」

2020年12月17日

健康福祉局長 田中博章様

日本共産党横浜市会議員団

団長 あらき由美子

年末年始における生活困窮者支援等に関する緊急申し入れ

新型コロナウイルス感染症「第3波」の到来で、医療・介護・福祉をはじめ、市民のくらしは足元から大打撃を受けています。本市の住居確保給付金10月末時点の支給のべ件数は13,947件で、支給期間は最大1年とすることになりましたが、新たな要件が加わり引き続き支給されるのかが懸念されます。また、神奈川労働局は、10月の有効求人倍率は0.75倍、新規求人数は前年同月比23.1%減、同17%増の離職者のうち事業主都合は44.2%増で、依然として高水準で推移と発表しています。さらに年末には、解雇や雇い止めにあう人の増加が見込まれています。

失業や収入減で住まいを失い苦境にあえぐ人を、年末の寒空の下、放置することはあってはなりません。厚生労働省は11月24日付で、住まいを失った人たちの生活保護申請の受付など、支援が年末年始も途切れることがないよう、必要な体制の確保を求める事務連絡を発出しています。10月以降、自殺者が急増していることも看過できません。いのちを守るための迅速な対応が例年以上に必要です。

ゴールデンウイーク期間中の生活困窮者支援については、臨時窓口設置の周知が遅く、区役所への連絡が遅れたこと等により、必要とする人に支援が届かなかった可能性は否定できません。また、提供された一時宿泊所は個室ではなく、コロナ感染のリスクのある場所でした。年末年始は、中区寿町に臨時窓口を1カ所設置、また確保されている一時宿泊所は個室ではないため感染リスクは否めません。これでは通達の趣旨に沿っているとは言えず、抜本的な拡充を緊急に要請するものです。

- 各区役所で生活困窮者の相談と一時宿泊所を案内する臨時窓口を設置すること。

- 支援を必要としている人に、確実に支援窓口の情報が届くよう、あらゆる方法で周知すること。

- 生活や資金に懸念がある人に事前相談を促し、早期の支援を開始すること。

- 本市が提供する一時宿泊所は個室を基本とすること。

- 相談・支援にあたっては、たらいまわしとならないよう区局連携をはかること。

以上

こんにちは 古谷やすひこです 「”モグラたたき”ではなく感染拡大の根を絶つ対策を」2020年12月9日号

林市長の任期中 IRカジノ申請が不可能に ~2020年10月22日付「タウンニュース」に掲載されました!

IRカジノ誘致問題での一問一答。 横浜市の筆頭副市長「現実的にはスケジュール変更ということになるんじゃないかと、わたしどもは考えております。」と答弁!

IRカジノ誘致は断念を

古谷議員:

さいごにIRカジノについてです。市長は、国家プロジェクトだと言ってこの間、押し進めてこられましたが、国からは一月に出すと言っていた基本方針がいまだ示されず、いつ示されるかも答えてもらえないということですが、ある意味、このIRカジノについては、国からはしごを外されたような状況にも私には見えます。市長は国から一月には公表予定だった基本方針、これについて9か月たった今でも全く音沙汰ないことについて、どう感じているのか伺います。

林市長:

当然ながらご承知のとおり、コロナウイルスの感染拡大について、まだまだ予断を許さない状況です。このような中、国においても、カジノ管理委員会をはじめ、関係機関と調整を行いながら慎重に手続きが進められていると認識してます。IRの検討を進めている横浜市を含む各都市において、現在コロナウイルスの感染拡大防止と経済の再生に全力で取り組んでいるところです。国もその状況を把握されていますので、適切なタイミングで示されるのではないかと、今、私は考えております。

古谷議員:

国からは、例えばあの少し待ってくれとか、そういうことは言われているのでしょうか。

林市長:

そういうことはお話頂いておりません。

古谷議員:

そうすると、一方的にはそう思っているのだろうということなのですけど、先ほどの質問でもありましたが、この時期においてはやはりスケジュール変更は不可避だと思いますが、どうでしょうか。

平原副市長:

先ほどの委員のご質問にもお答えしましたけれども、今、現状では、まだ来年の1月~7月で申請期間が固定されている状況でございまして、今、もう9月の後半ということを考えますと、事業者からの提案を募集して、それを審査して、議会にお謀りをして、国に申請するという期間としては、もう、かなり厳しい、現実的にはスケジュール変更ということになるんじゃないかと、わたしどもは考えております。それも含めて、国の方では適切に対応されるということだと思います

古谷議員:

今、平原副市長が言われたのですが、スケジュールが固定されていると言われたのですが、スケジュールはどこで示されたのでしょうか。

平原副市長:

昨年の国が示した基本方針の案の中で、国への申請期間は来年の1月から7月と示されております。

古谷議員:

案ですから、少なくとも、そもそも基本方針がいま出されていない状況だということですから、改めてやっぱりスケジュールについては変更があるんだろうと私も思っております。スケジュールが変更すれば、来年の夏には、林文子市長の任期が切れます。市長選を迎える時期ということになります。市長、この際、正々堂々と来年の夏の市長選挙でカジノ誘致推進を掲げて、訴えて、市民に問うのが一番わかりやすいんじゃないかと思いますがどうか伺います。

林市長:

私は、現在、3期目残すところ1年ちょっと切った状況でございます。今現在、この3期目を全うするために全力を尽くしているところでございまして、全く来年のお話しいただきましたが、全然考えておりません。

古谷議員:

市長は、市民にカジノ推進については、公約にも掲げなかったということで、しかし、推進を決断しました。それがちょうど一年前です。この一年間で市長自身がご説明された市民説明会が12区で残り6区については開催されていません。また広報よこはまを通じて、市民のIRについての認識はどうなったのか伺います。

林市長:

IRを推進していくということを決めさせていただいてですね、お話をさせて頂いて、それから予算等、議会とも議論を重ねていただいて、そして予算をつけて、今研究をしているところでございます。そういう中で、白紙一転、裏切りであるとか、ちょっと言いづらいことですが、私が騙したとか、嘘をついたとかと言うような、ある種のご批判も頂きましたけど、私はそういう気持ちが全くなかったってことが、果たしてどうなのかとね、私自身が不明だったのかっていうことも思いますけども、それは多分、なかなかこういう私どもの行政の進捗というのは、市民の方に伝わらないっていうのは、私も11年やらせて頂いて考えておりまして、どうしたらお伝えできるのかってことは、いつも悩ましいことで、考えておりますが、なかなか伝わらないですね。国の国政の選挙などは、開票速報なんていうのは全局で流してるような形で、どうしてもご興味もあるでしょうし、よくわかりますけど、例えば市長選であったり地方選であっても、そういうのは開票速報で流すなんてことはないでしょうし、そんなことで、政治の世界っていうのは、本当に基礎自治体、広域自治体、もちろん国の議員の先生方も本当に、しっかりやられているんですけど、どうも市民の皆様にご理解いただけてない点もあったかもしれません。

そういうことを含めまして、反省してですね、市民説明会を私が、限りはあると思います、人数的にも限りがあると思いますけど、ともかく出て行って、今までのプロセスが分からないんだっていうことについて、きちっとお伝えしてきたつもりでございますけれども、コロナ禍でこのような状態になってしまいました。ちょっと長くなりましたけども、私としては、ご理解いただいている方もいるでしょうし、今現在、リコール運動とか住民投票とかっていう積極的に運動を展開なさっている方達もいらっしゃいまして、そういう方たちは当然ながら、IRも反対でしょうし、ご理解いただいてないっていうか、そういうお気持ちで接している方もいるし、または、本当によく分からないからもっとちゃんと説明してくださいとか、そういう状態で、私は市長職をやらせて頂いて、やっぱり常にニュートラルな立場っていうかですね、色々な政策には賛否両論あったってこともありますし、決して、今、そういう色々反対してる方達に、何かこう理解してないんだとかね、そういうこと言ってるわけじゃございません。色々な複雑な思いの中で、一生懸命、よくわかってないってことは、お知らせをしたいと思います。

ただ、やっぱり私自身の現状の考え方ですけれども、コロナ禍において、世界経済がこういう中で、本当に今まで通りのスケジュール感で進めるものではないということも考えておりますけれども、今日も前半でお話が出たと思いますが、財政調整基金なんかも、私も本当に改めてビックリいたしまして、東京都が9000億円ぐらいそれを使って、コロナ対策やったっていうことも事実でございました。そこまでの財政格差の中で、どうやって横浜市がこれからやっていかなきゃならないかってこともすごく考えておりますので、皆様とご一緒に、また議論をして、本当に市民の皆様の将来のことを、幸せを考えながらやっていきたいという気持ちでいっぱいです。

ちょっと、ご質問の趣旨とそれたかもしれませんが、今、私自身の現状の考え、思いというのは、こんなでございました。失礼しました。

古谷議員:

市長は、選挙の際には、カジノ推進だと言わずに当選を果たしています。当選してからカジノは推進だと進めていることに対して、市民の怒りが出ています。大事な市政課題は、やはり市民の意見を聞いてやるべきだと、住民投票条例制定の運動が起こっています。まずこの運動が起こっていることについての所感を伺います。

林市長:

IRに関する直接請求の動向等については、市民の皆様の一つのお考えであると私は受け止めております。何回も申し上げて申し訳ないんですけども、やっぱり議会で、二元代表制で議論をして、ここで議決をする、だから市長が勝手に決めて何かを動かすということは全くできないですね。どんな政策についても、必ず議論をして、ご承認を頂いて、予算を取って、実際またそれによって政策が実施されてことを経て、私も11年間の経験をしておりましたので、そういう意味では、何か私が勝手にですね、一人でことを動かしたっていうこともないではないかと思います。やはり、一方ではIRを賛成している方もいらっしゃるし、反対してる方もいらっしゃいますということだと思います。そういう意味で市長というのはあくまでも全体をやっぱり意識しながら、皆さんとご一緒に、市政を動かしていくべきだと考えています。ということで、例えば市民の意見を聞いてないじゃないかっていうお話でございますけれども、今回のIRについては、住民投票して決めるということではない、国の方でそういった、あくまでも私は、何度も申しておりますナショナルプロジェクトですから、国の方針の中で、我々は手上げ方式で選択されるかどうかってことでございましょうけども、そういうことでもやらせて頂いておりますので、そういう意味では、市民の代表である市会において、予算の議決を頂きながら、それに基づいて検討を進めているという事ですので、そんなに、ご理解いただけるようにこれからも取り組んできますし、また、先生方とのこのような議論を続けていければと考えております。

古谷議員:

議論するのが必要だっていうのは同じです。ただ、その前に決めてしまったのは市長の方なんです。そのことが問題だと言っていますし、そのことがあの市民の意思を無視してると思われているんです。そのことをしっかり認識しないと、ずっとすれ違うと思いますし、国の方ばかり見ているということになります。そのことをしっかり認識していただきたいと思います。間接民主主義だけでは、十分ではないということで、直接民主主義が問われていますから、市民の声を聞いて市政運営をしていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。

横浜市の新型コロナウイルス対策についての問題点を市長・教育長・健康福祉局長との一問一答 ~生データもたくさん出ています

新型コロナ対策 無症状への対策強化を

古谷議員:

次に新型コロナウイルス感染症対策について伺います。

次のスライドをお願いします。

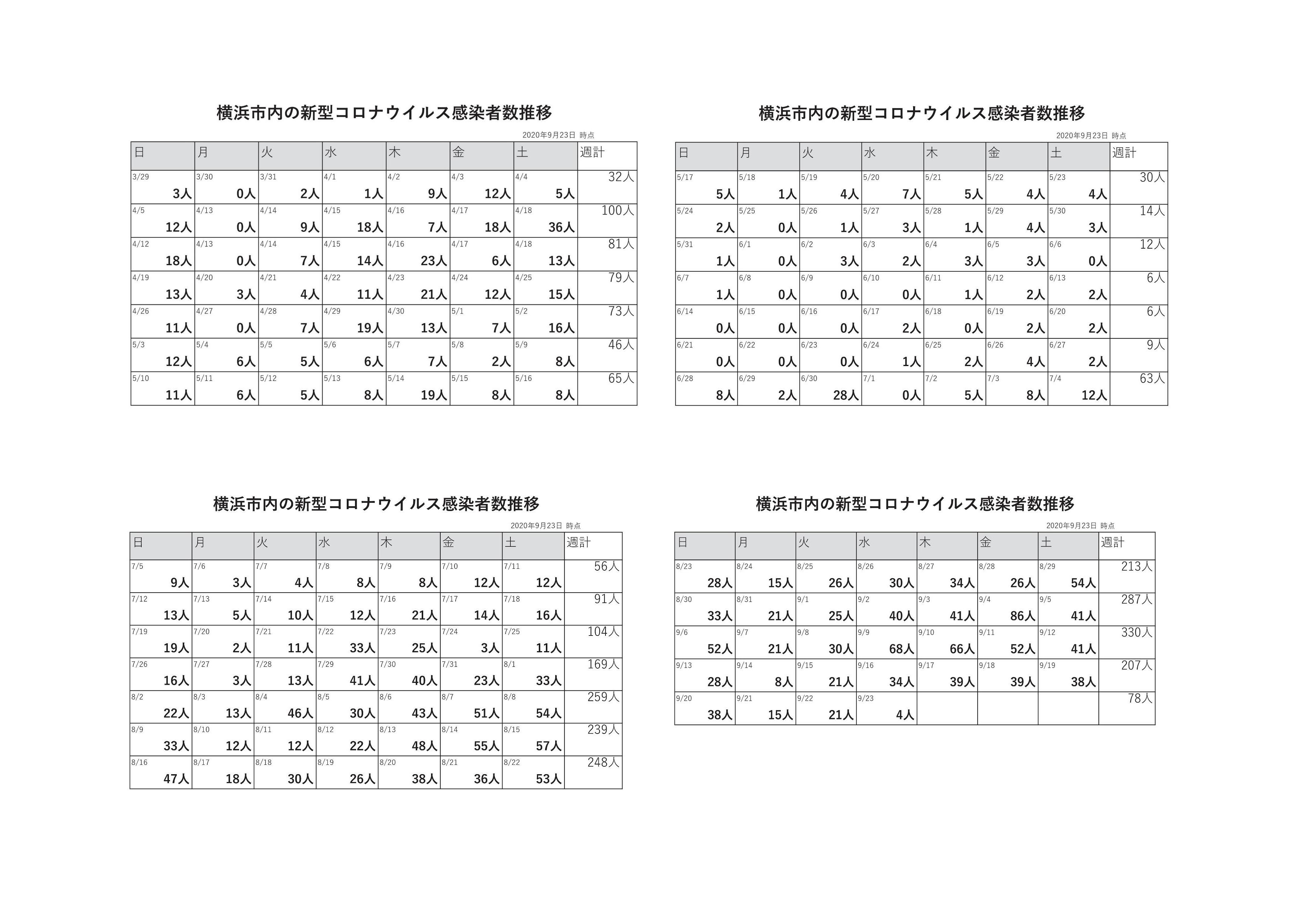

これが今の横浜市内の陽性者の発生状況です。明らかに陽性者の数が8月以降に急増しています。そういう状況にあると思いますが、今の横浜市の感染状況がどういう状況にあるのか、市長の認識を伺います。

林市長:

先生が、表でもお示しいただいていますけど、今のおっしゃった通りだと思います。大変厳しい状態で、また少し増えていると考えております。引き続き、感染状況には注意深く見てるところでございます。また、感染者の内、94%の方は、軽症または無症状でございます。感染経路が判明している方と、判明の不明の方は、おおむね半数づつとなっております。今後も国や県、医療機関の皆様と連携して、感染症対策に全力で尽くしてまいります。

横浜市としては、クラスター発生した場合には、すぐY-AEIT(ワイエィト)等の派遣を早急にして、原因を究明し、そこを押さえ込んでいくところに大変注力しているということと、あと軽症又は無症状の方が多いんですが、その方たちがしっかりと療養できるような体制というのは、常にですね、開けておく、まだ今のところは逼迫している状況ではございませんが、そこにもきちんと注力払っております。

それから、医療現場の方々についてはですね、本当にダイヤモンドプリンセス以降、いち早く横浜市というのは感染拡大防止のため、また患者様をお治しするために、全力を尽くしてまいりましたが、大変、負荷が病院の先生方にもかかっている、看護師さんにもかかっていると思いますので、その点のお支えもしっかりとやって行かなきゃならないと考えています。

古谷議員:

新型コロナウイルス感染症の重大な特徴は、無症状の感染者からも感染がおこることにあります。それにどう対応するかが大問題だと思います。無症状感染者についての対策は、積極的な防疫作業で防ぐべきだと思いますが、いかがですか?

城副市長:

無症状感染者についての対策ということですけれども、これまでも医療機関や福祉施設、保育園、学校、事業所等においてクラスターの発生のおそれがある場合、感染拡大防止が必要な場合は、症状の有無にかかわらず、対象者を広く検査をしているところです。また繁華街対策として、接待を伴う飲食店には、集団検査の呼びかけを行うなど、クラスター対策にも重点的に取り組んでおります。引き続き、感染拡大の防止に向けて、積極的な検査を継続していきたいと考えています。

古谷議員:

今言われた中で、繁華街対策言われたのですが、繁華街対策で積極的に出て行って、検査をやるということと同じように、他のリスクのある施設の所にも、積極的に検査をしに行くべきだと思いますが、いかがでしょうか。

城副市長:

現在でも、陽性者が出た施設、何らかのきっかけが当然必要なわけですけれども、そういう施設に対しては、そのまわりも、症状出ている、出ていないに関わらず検査をするというような形で、検査をしているところでございます。

古谷議員:

今言われてことは、有症状の方を起点にして、組み立てられているのですけど、やはりリスクのあるところに積極的に行くということが私は大事だと思っています。例えば、無症状感染の方から感染拡大を防いで、重症化リスクを低減させるというためには、リスクの高い方、高齢者や障害者であるとか、が集まる場で働くエッセンシャルワーカーの方の定期的検査をやるべきだと思いますが、9月15日付けで厚労省通知「新型コロナウイルス感染症に関する検査体制の拡充に向けた指針」でも同様のことが示されていると思いますが、この具体化について、いかがでしょうか。

健康福祉局長:

9月の15日の国の通知では、医療機関、高齢者施設等の入所者は、重症化リスクが高いため、施設内感染対策の強化が重要とされています。そのため感染者が多数発生している地域やクラスターが発生している地域においては、その期間、施設勤務者や入所者の全員を対象に定期的に検査を行うように依頼をされております。本市では、先ほど副市長が答弁したように、施設等でクラスター発生の恐れがある場合には、症状の有無に関わらず、広く検査対象として集団検査を行っています。今後の国の市への対応については、県と連携協議しながら検討していきます。

古谷議員:

今、横浜市がやられているのは、あくまでもやっぱり有症状が起点になってやられているだけです。この国の通知通りであれば、やっぱり定期的な検査を先回りしてやるべきだと思いますが、あらためて伺います。

健康福祉局長:

ただいま答弁申し上げましたように、今後の対応については、県と連携協議をしていきたいと考えています。

コロナ対策 さらなる情報公開を

古谷議員:

新型コロナウイルス感染症で、この間、色々と問題なっているのは、情報公開の問題です。コロナ対策で、市民にも自衛の問題を一定求めるのであれば、適切な情報提供というのは必要だと思います。例えば、毎日の陽性者数の記者発表がされていますが、大変ご苦労されているのは聞いております。その際に、陽性率及び区ごとの発生数についても、発表するべきだと思いますが、どうか伺います。

健康福祉局長:

患者の発生状況等につきましては、患者の個人情報保護、特定地域への風評被害の防止、誤解を生じない、わかりやすいデータ整理等を考慮しつつ、公表する必要があると考えております。このようなことを総合的に判断をして、陽性率及び区ごとの発生数については毎週金曜日に公表させていただいています。

古谷議員:

個人情報にあたらないと思います。区ごとの発生数の発表は。いかがでしょうか

健康福祉局長:

現在の発表においても、かなり患者さん等については、公表の扱いについて、非常に慎重になる方もいらっしゃいますし、拒否をされる方もいらっしゃいます。そうしたことも含めまして、一週間まとめての公表とさせていただいています。

古谷議員:

そこが、やっぱり他都市を見比べていただきたいと思います。横浜市は非常に情報が薄いです。次のスライドをご覧ください。

一件一件の感染例について全て公表しろとは言いません。しかし、少なくともクラスターが形成された場合、明らかになった場合は、当該施設の判断に任せないで、市として公表すべきと思うが、どうでしょうか。

城副市長:

公表の基準については、厚労省が示す情報の公表に係る基本方針に基づいておりまして、感染者に接触した可能性がある方を把握できていない場合に施設名を公表するということになっています。本市では感染の可能性がある範囲が把握できている場合は、施設名等は公表しておりません。その施設名の公表を積極的にやることは、一見よく聞こえるのですが、逆に施設からの協力が得られないというようなことにも繋がりかねないということで、そこは、この基準は、国の方針で、我々対応して行きたいと考えています。

古谷議員:

示されないことで、色々な影響が起きています。次のスライドをご覧ください。

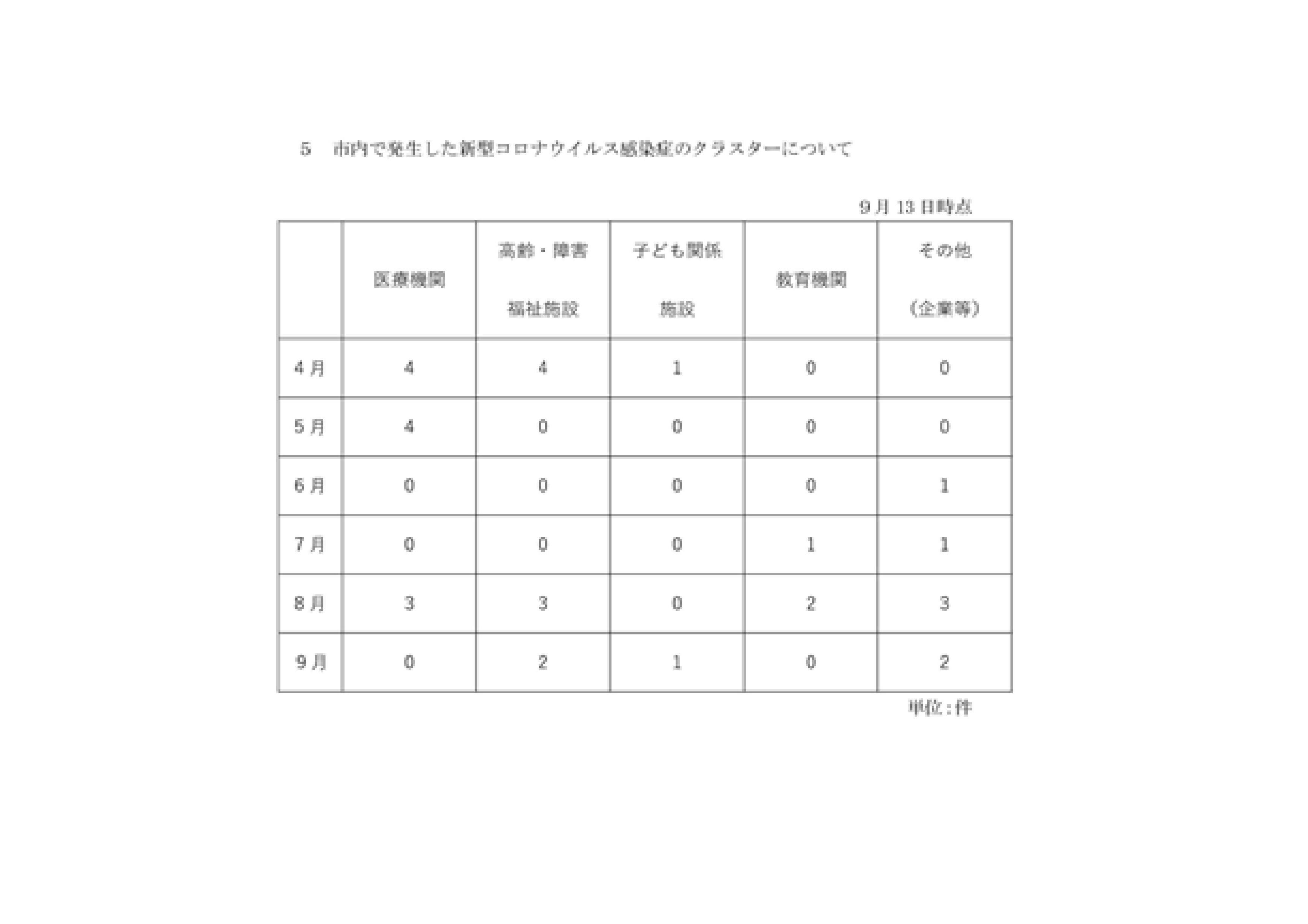

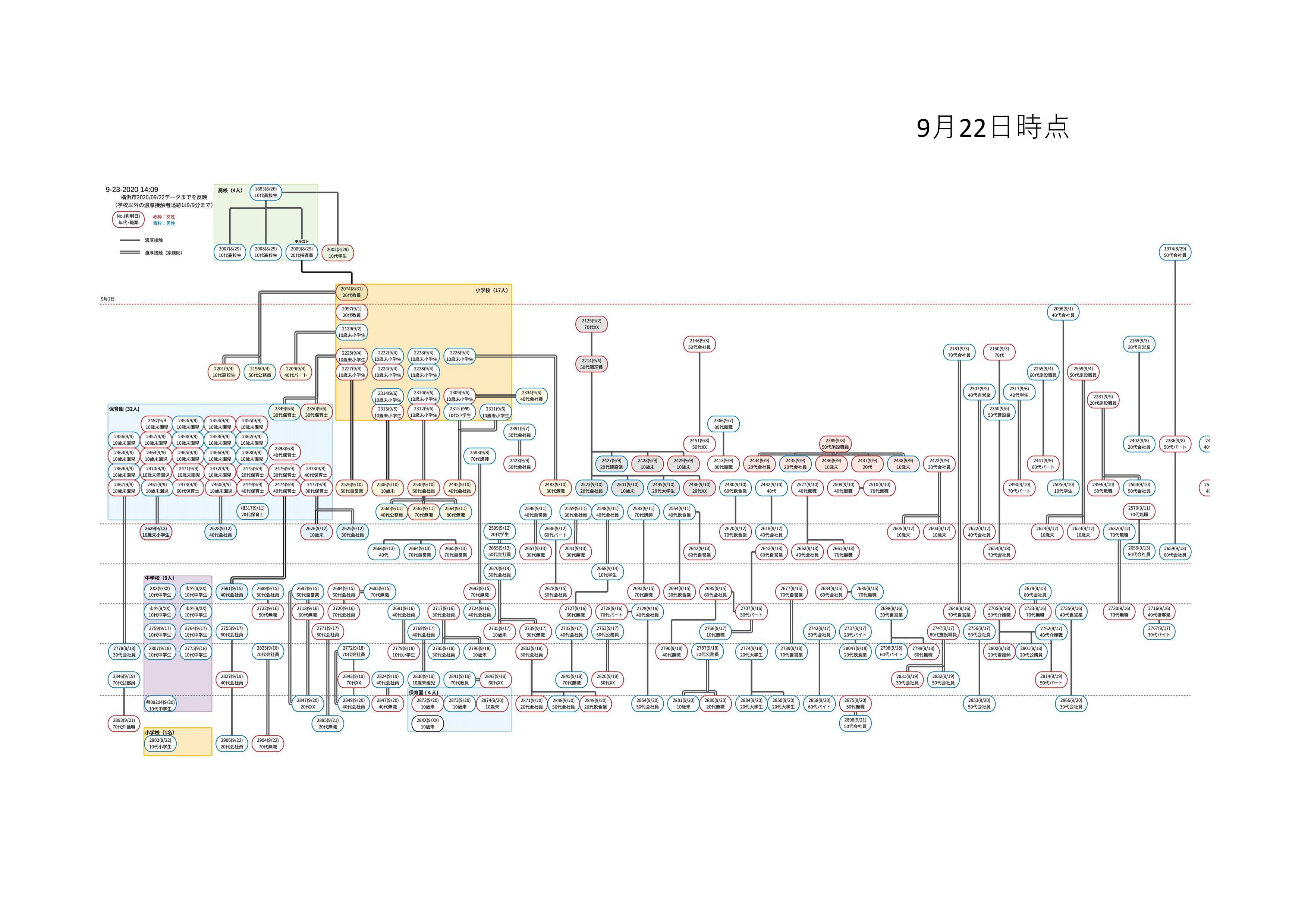

これは横浜市内のクラスタ-の発生状況ですが、まずどんな傾向にあるのか伺います。

健康福祉局長:

クラスター発生状況つきましては、やはり人が集まる、また、生活の場面ということが多くございます。医療機関、高齢障害施設、子ども関係施設、教育機関等の関係で全体で36件のクラスターが発生しています。

古谷議員:

次のスライドをご覧ください。

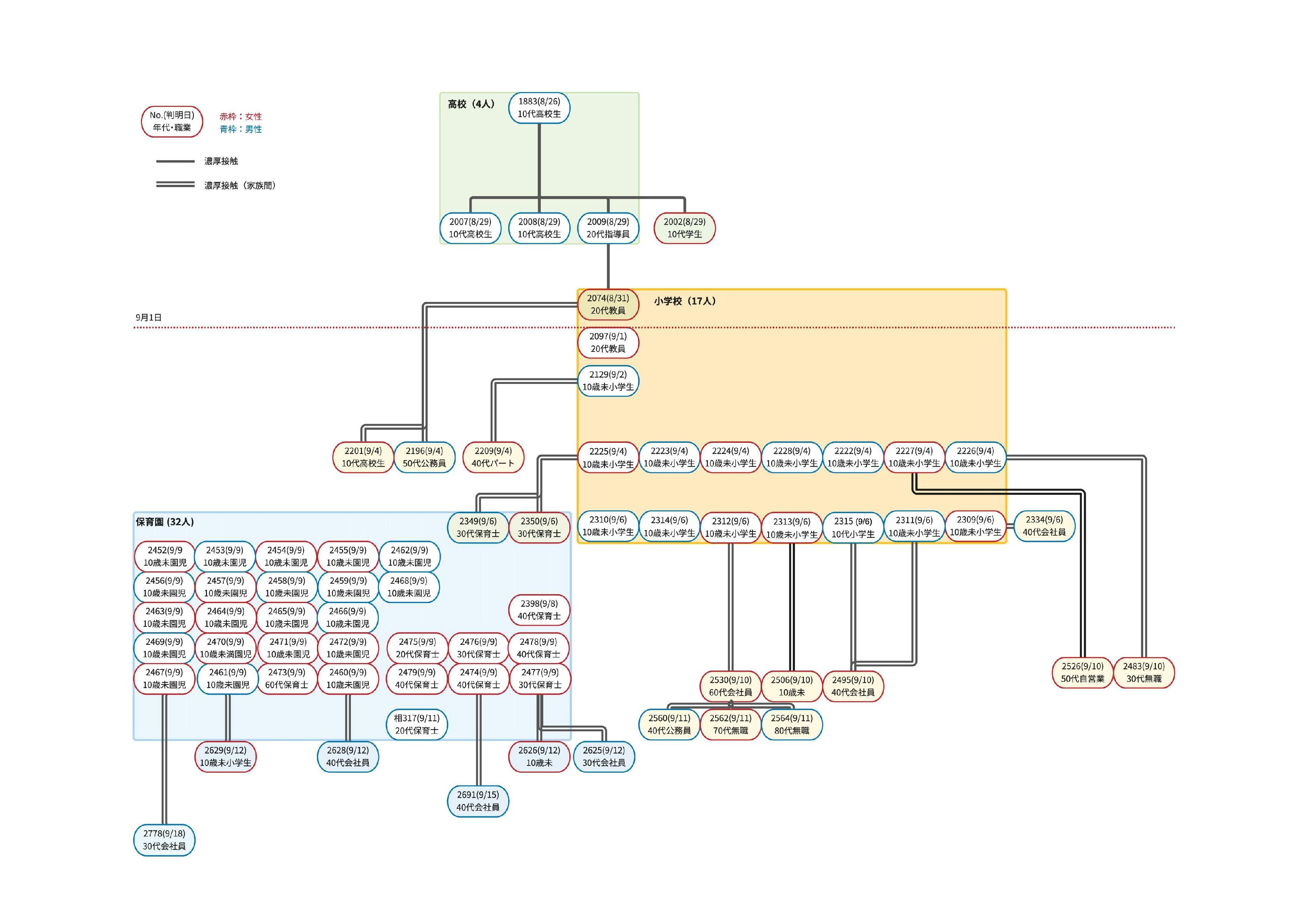

先月と今月にかけて、市内の小学校と保育園で相次いでクラスターが発生しました。市の発表順に並べたものがこの図です。クラスターとクラスターがまさにつながっているという状況が見えます。

次のスライドをご覧ください。

要は、一週間後はこうなっているという事なんですよ。つまり家庭内感染も含めて、非常に広がっている様子がよく分かります。そこから派生して、大きく感染が広がっていると私には見えます。この地域的に大きなクラスターが発生したと見るべきじゃないかと思いますが、どうでしょうか。

健康福祉局長:

感染者が確認された場合には、積極的疫学調査によりまして、濃厚接触者の特定ですとか、陽性が判明したかとの関係の有無等を確認しております。そういう意味では、わたしどもとしては全体として関連性については把握してるところですが、疫学調査を通じて直接的な関連性が判明したもの等については、関連性のあるものとして公表を行っておりますが、必ずしも発症日等の関係で因果関係が明らかでないということであるとか、調査が不十分な部分については、そういう取り扱いをしているわけではございません。

古谷議員:

こういう面的に感染が集団発生したという場所については、先ほど施設については無症状の感染者もいるわけだから、集中的に検査もやるんだということをおっしゃられてました。こういうことを、地域的にもやるべきだと私は思っています。当該地域の市民に検査を呼びかけるぐらいの対応が必要だったと思っています。9月15日の厚労省通知でも、積極的な検査が呼びかけられていますが、改めて、この通知に基づいて具体化を図るべきだと思いますが見解を伺います。

健康福祉局長:

9月15日の厚労省の通知におきましては、クラスターの発生など地域における感染状況を踏まえて、感染拡大を防止する必要がある場合には、現に感染が発生した店舗や施設等に限らず、地域の関係者を幅広く検査することが可能とされております。

本市では、市内3区の接待を伴う飲食店に対して、集団検査や感染症対策に関する相談の実施の案内をいたしました。先ほど申し上げました上に、今後の国の市への対応については、県と連携協議しながら検討していきます。

古谷議員:

幅広く検査が可能になっているわけです。ですから、初めの段階で、小学校、保育園でクラスターが発生した際に、その地域的には近接しています。その地域に対して一定の情報公開をすべきだったのではないかと思っています。

学校現場の感染対策の強化を

古谷議員:

次に学校現場のことについて伺います。

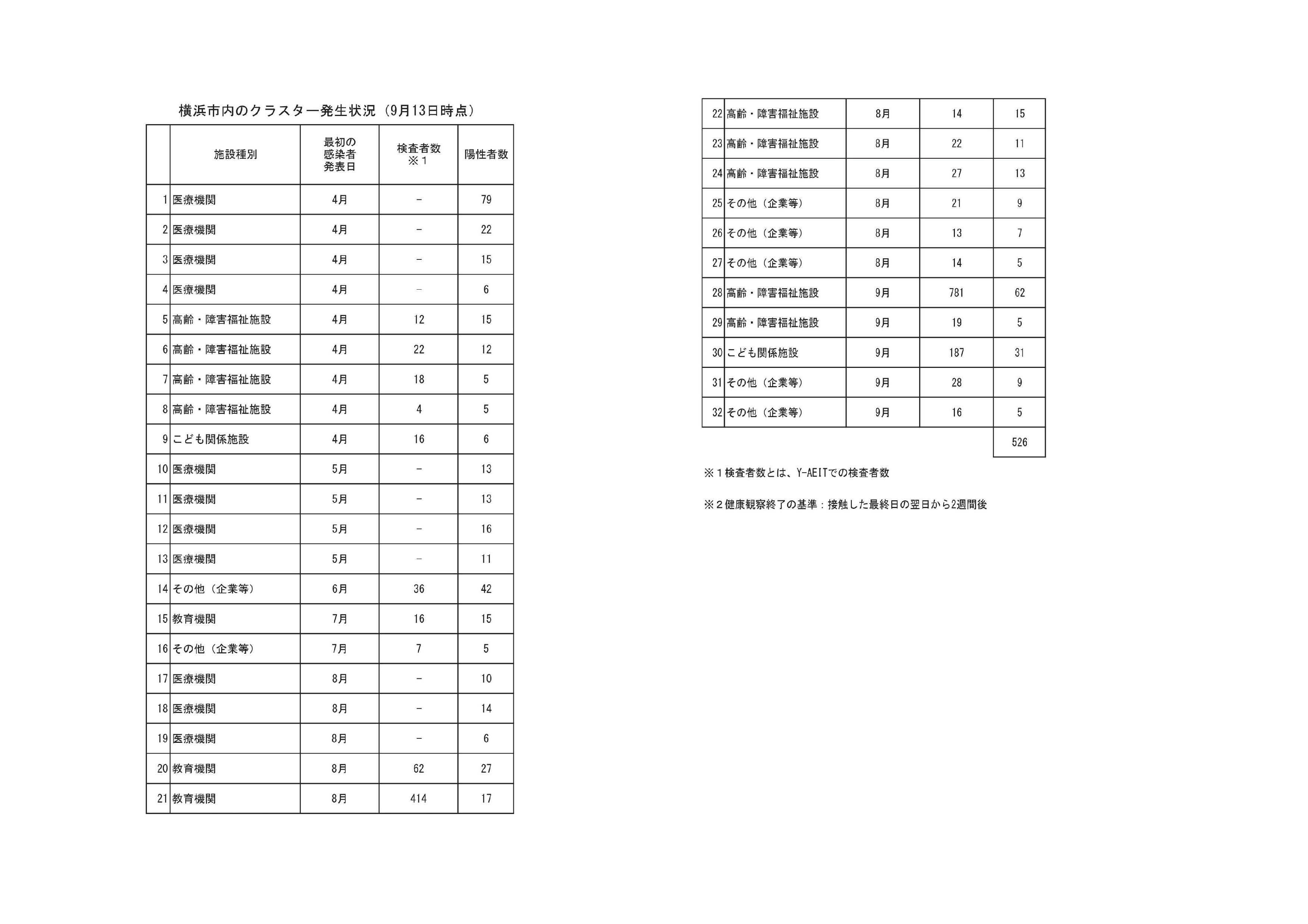

新型コロナウイルス感染症が蔓延している中、基礎疾患のあるお子さんやご両親がいる家庭では、感染が不安で学校に行けないという方も一定いらっしゃいます。名古屋では、2000人を超えていると聞いています。一方、横浜ではその実態がどうなっているのか改めて伺います。

教育長:

感染への不安を理由に登校してない児童生徒は、全市での調査は実施しておりませんが、6月の学校再開以降、定期的に各区から小中学校を一校づつ抽出し、欠席している児童生徒数を把握しております。直近では9月15日に調査をしており、36校で22名、一校あたり0.6名が、感染への不安を理由に登校しておりません。

古谷議員:

ぜひ実態を調べて、それへの対応もいただきたいと思います。教育の保証はもちろんなんですが、学校に来られないことで、不利益にならないようにするべきだと思うがどうか伺います。

教育長:

各学校では感染への不安を理由に、学校に来られない児童生徒に対して、家庭訪問等にて学習課題を提供するなどの対応を行っております。また、教育委員会から各学校に対して、学習用クラウドサービスのアカウントを児童生徒数分配布したところでございます。それを用いることで、教員と児童生徒がインターネット上で学習課題を双方向でやり取りすることが可能になったところです。様々な方法で、児童生徒の学びの保障をしていきたいと考えています。

古谷議員:

全国的には、登校選択制を求める動きがあります。完全な対策がなかなかしづらい学校の現場に行くことへの不安、これを解消するために、先ほど教育長が言われたような、自宅でのオンライン授業をできるようにしたり、あるいはまたそのことで、教室内の密になること避けられると思いますが、どうか伺います。

教育長:

通常の授業をそのまま撮影して流すオンライン授業を行っている自治体があることは承知しておりますが、一方向のライブ配信ですと、児童生徒が質問できなかったり、黒板が見にくい場合に、そのことを伝えられなかったりして、視聴する児童生徒にも負担になるのではないかと考えております。また、現状ではネットワーク環境が学校に整っておらず、当面は実施できません。

古谷議員:

できない理由を述べるのではなく、どうやったらやれるのか、ぜひ考えていただきたいと思います。

避難所で感染拡大を広げない手立てを

古谷議員:

コロナ禍の中での避難所の在り方について伺います。他都市では、様々な工夫をして、ソーシャルディスタンスを保ち、世帯ごとに区切られるテントを準備したり、あるいは大阪では、ホテルとの契約をしたり、避難所での感染の拡大しないように手立てをとっています。横浜では、コロナで避難所での感染が蔓延しないようにどんな準備がされているのでしょうか。

危機管理監:

避難所におきましては、3密を極力避けるために開設数や受け入れ可能スペースを増やしていきます。また、避難された方の健康状態を確認するための体温計や、手や指を消毒していただくためのアルコールなどを整備しました。さらには、感染防止対策の留意点等をまとめたマニュアルを新たに作成しまして、地域防災拠点運営委員会に配布するなど周知に努めているところでございます。

古谷議員:

ダンボールベッド、あるいは仕切りを用意されたと聞いてますが、いち避難所あたり、いくつ用意されたんでしょうか。

危機管理監:

いち避難所あたり6セットを用意いたしました。それは段ボール間仕切りとベットでございます。

古谷議員:

非常に少ないんです。そういうことだと、一般的な消毒の作業とか、自衛の作業は分かります。ただ、全体的な、例えば体育館であるとか、そういうところで、逃げようと思う時に、ダンボールベッドが6個しかありませんということだと、非常に対策としては不十分だと思いますので、その点については市長、是非、改めて検討いただきたいと思います。避難所で感染を広げないための手立てを是非尽くしていただきたいと思います。