日本共産党横浜市会議員

古谷やすひこブログ

小柴貯油施設跡地での死亡事故に直接由来するかもしれない大問題を一問一答で指摘!! ~横浜市が打ち合わせ時に示した地図には事故のあったタンクは描かれていなかった・・・

旧小柴貯油施設の死亡事故 市は責任を果たせ

旧小柴貯油施設の死亡事故 市は責任を果たせ

古谷議員:

日本共産党を代表して質問します。委員長初めに、スライドの使用許可を願います。はじめに、旧小柴貯油施設の公園化事業予定地における死亡事故について伺います。質問に先立ち、現場で作業中にタンクに落下し亡くなられた作業員の方に心からの哀悼の意を表したいと思います。

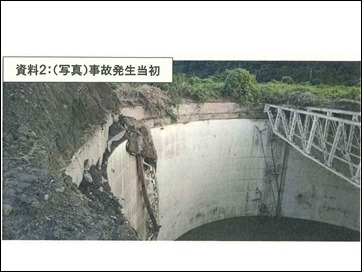

スライドをご覧ください。

今回の事故現場は緑で覆われた場所に29か所の地下タンクが存置されている所を公園化する工事の中で起こった事故です。それら特殊な危険性について、実際の作業員の方が認識していた上で作業に当たられていたかが問題です。

次のスライドをご覧ください。

今回の事故は、戸塚区にある西部水再生センター水処理施設の工事で発生した建設発生土を南本牧ふ頭に搬出予定であったもの、5月初めに切り替えて公園予定地、小柴貯油施設跡地に運びこみ残土置き場に積む作業をしていた中で起きた事故です。

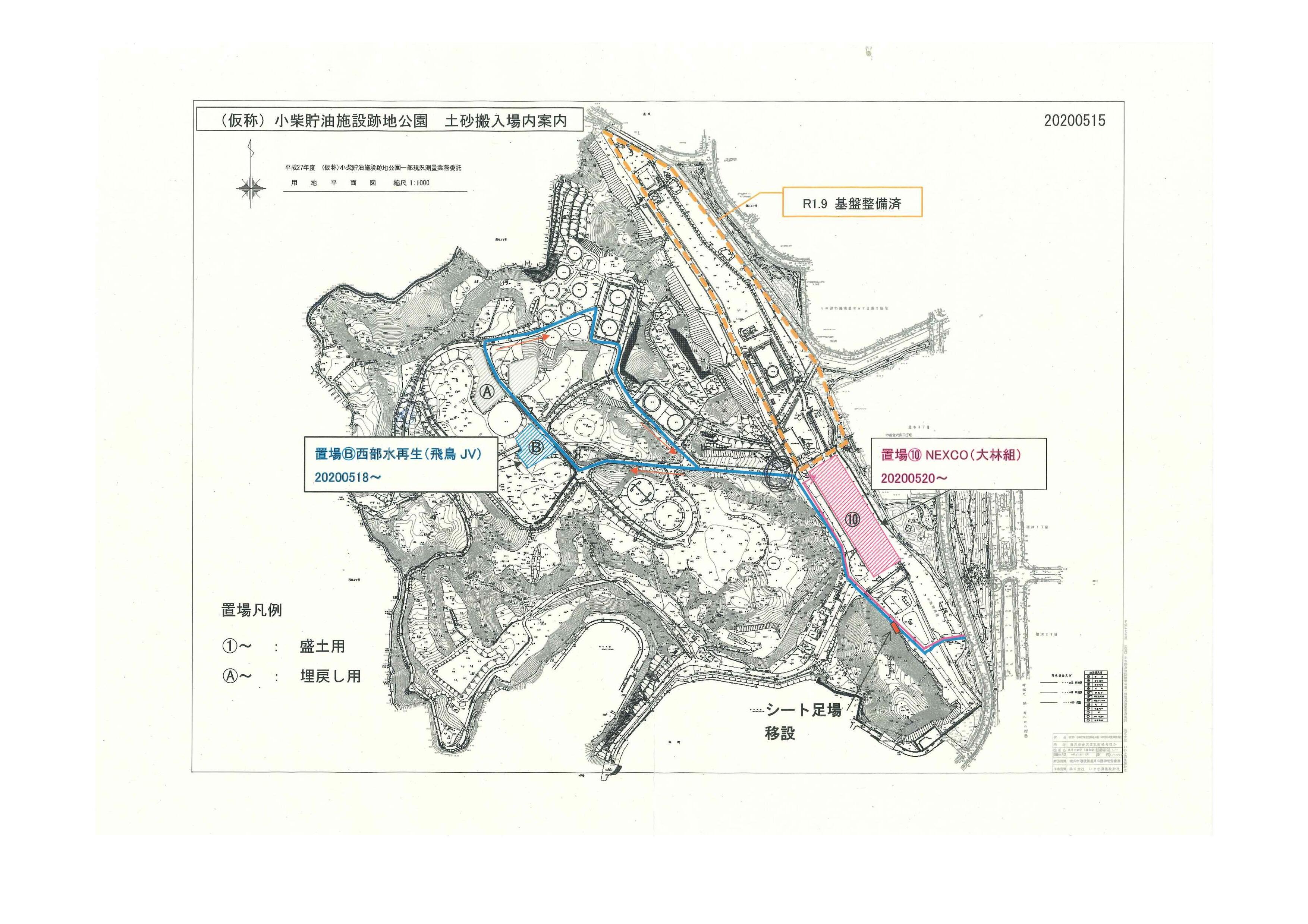

事故現場は、この地図上のAの置き場になります。今回の建設発生土を積み上げる作業をするにあたって、一番初めに現地での打ち合わせが5月15日とのことです。その際に打ち合わせた方はどなたで、その打ち合わせで、打ち合わせ用の資料を用意したのはどなたでしょうかで?

環境創造局長:

5月の14日に現場で立ち会いの打ち合わせを行いまして、その際には、本市の下水道及び公園の担当者並びにJV側の現場代理人等で現場での搬入ルートや仮置き場所の位置などについて、現場を確認をしたところでございます。その資料につきましては、横浜市の公園部局の職員が作成をして提供いたしました。

古谷議員:

次のスライドをご覧ください。

これは実は、その打ち合わせの際に使った地図です。この資料を見れば、残土置き場Bを指定したもので、事故が起きた残土置き場Aを指定したものではありません。さらに、その打ち合わせで使用した資料の中の地図には、今回事故の起きたタンクの位置は描かれていません。なぜ示していなかったのでしょうか。

環境創造局長:

この図面につきましては、当初、Bの所に残土を置く、そういう申請でその許可を与えたものでございまして、その後、Bが一杯になりましたので、手続きを経てAの方に置くように指示をしたものでございます。タンクの位置の明示につきましては、どのように当時現場で、JV側の担当者とやり取りがあったかは、これにつきましては、現在警察の方で捜査をしておりますので、回答を控えさせていただきます。

古谷議員:

全ての地下タンクを明示した地図を使わなかったのは、タンクが存置されていることの危険性の認識がなかったのではないかと思いますが、どうですか。

環境創造局長:

当然、私どももこの工事を発注する側におきまして、特に公園の部局におきましては、タンクの位置についてはしっかりと認識をしてございました。

古谷議員:

危険性については伝えたんでしょうか。

環境創造局長:

横浜市の職員がJV側の職員にどのようにタンクの位置や危険性についてお知らせしたかについては、これは申し訳ございませんが、今、警察の方で捜査中でございますので、お答えは控えさせていただきます。

古谷議員:

実際の、この打ち合わせの際に使われた地図には、タンクの位置が示されていなかったのは事実だと思います。

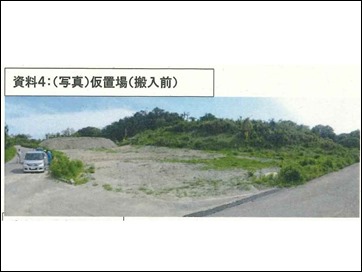

次のスライドです。

これは、残土を積む前のAの様子ですが、全くタンクは見えない状況です。地図上にも示されてなかったということであれば、タンクがあるということを横浜市は、打ち合わせで伝えなかったのではないかと改めて思いますがどうでしょうか。

環境創造局長:

わたくしどもがJV側の担当の方に、その現場で打ち合わせをした際には、先ほど答弁したように、搬入ルート、そしてこの搬入場所について目視と指さしにおきまして、どのエリアに土を置くようにということは指示をしたところでございます。

古谷議員:

タンクの位置は伝えたのでしょうか

環境創造局長:

タンクの位置をどのように伝えたのか、現場でどのようなやり取りがあったかについては、現在捜査中でございますので、お答えは控えさせていただきます。

古谷議員:

今回の事故について、市長、「14メートルのところまで離れて作業するように指示していると聞いている」と記者会見で発言されています。この指示は、誰が誰に対して指示を出したのでしょうか。

林市長:

事故の報告のところにですね、この指定した仮置き場の端からタンクまでの距離は14メートルということで、事故後に図面にて確認した数値だと聞きました。

古谷議員:

この「14メートル」というのは、どこから14mなのでしょうか。

林市長:

指定した仮置き場の端からタンクまでの距離というふうに聞きました。

古谷議員:

そうするとですね、タンクの位置は示されていたということになると思うんですけど、先ほど局長は示されているかどうかは発言できないということだったのですが、改めて伺います。

環境創造局長:

14メートルと言いますのは、事故後に現場のタンクの位置と、そして仮置き場の端の位置、そこを図上で改めて計測したものでございます。

古谷議員:

打ち合わせでは示してなかったのでしょうか。

環境創造局長:

打ち合わせでどのようにお伝えしたかは、先ほど答弁した通りでございます。

古谷議員:

今回、お亡くなりになられた方は、2次下請けの方です。打ち合わせの際には、2次下請けの方の会社はもちろん来られていません。ですから、その指示はおそらく、打ち合わせに来られていた一次下請けから、二次下請けに伝えられたと。そこから実際の作業員の方に業務指示を出していたと類推します。そうすると、伝言ゲームのように伝えられていた可能性があります。そうすると元々の打ち合わせ資料というのが大変大事になってくると私は思っています。その打ち合わせの際の資料には、タンクの位置が書いていなかった、その危険性を示していなかったことは、大きな問題だと思いますが、見解を伺います。

環境創造局長:

打ち合わせの際には、図面だけではなくて、現場で業者が立ち会って、口頭で確認をしております。そういったことも含めまして、その時にどういうやり取りがあって、どういうふうに明確にお伝えしたのか、その辺も含めて今調査中でございますので、その辺は明確にお答えできない、そういう状況でございます。

古谷議員:

危険性があると認識していたら資料に明示するはずなんです。それを、明示していなかったと、口頭で言ったんだということは、後からいくらでも言えることかなと思います。その残土置き場のABは、単なる残土置き場ということではなくて、タンクの埋め戻し用に使うためにここに積むことが必要だったものです。このタンクは、Bの下あたりに二個あるタンクのところを埋め戻すために必要だと聞いています。ですから単なる別現場で出た建設発生土を積み上げるためのものではなく、これから公園整備事業において、埋め戻すように置いてあった土だと聞いています。ですから、公園整備事業管理者にとっても、その残土置き場が、設定した場所にきちんと土が積み上げられているかどうかを管理する責任があったと思いますがどうでしょうか。

環境創造局長:

わたしどもといたしましては、置き場をしっかりと現場でも確認し、図面でも明示をして、そこに置くようにということを条件に許可を出しておりますので、それがしっかりと守られているという認識でございました。

古谷議員:

その後一度も確認されてないのでしょうか。

環境創造局長:

担当者が何度確認したかについても、今、調査中でございますので、お答えできません。

古谷議員:

次のスライドをご覧ください。

つい先日の残土置き場Bで残土が積みあがっている様子です。この高さがおよそ4メートルです。事故の起きた残土置き場Aも同じように積み上げられていたと考えていいのでしょうか?

環境創造局長:

事故後の写真等で確認しますと、積み上げられておりました。

古谷議員:

何メートルぐらいでしょうか。

環境創造局長:

写真での確認になりますので、何メートルという形の明確な高さの答えはできませんが、概ね5メートル程度であったのではないかと推測されます。

古谷議員:

残土置き場Aで5メートル残土が積みあがっている状況と。その過程の中で「タンクから14m離れていないかどうか」の確認は、公園整備事業管理者は全くやらなかったのでしょうか。

環境創造局長:

そのあたりにつきましても、捜査中でございますので、お答えできません。

古谷議員:

実際打ち合わせをした地図は、これ以外にあったんでしょうか。

環境創造局長:

打ち合わせの時に使用したのは、先ほどご提示のあった図面でございます。

古谷議員:

つまりですね、タンクの位置が明示されていなかった地図で打ち合わせをしたということは事実として残っております。ですから、当然の口頭で打ち合わせしたかもしれません。ただし、やっぱり現場の作業員の方にどう伝わっていたのかというのは本当に、結果ね、非常に残念な話ですし、伝えることは最大限努力すべきことだったと思いますが、どうでしょうか。

環境創造局長:

お亡くなりになられた方に、どのようにタンクの位置、危険性が伝わっていたか、これは本当にしっかりと伝わっていれば、このような事故が無かったと考えておりますが、どのように伝えたかについては、まさに今、捜査中でございますので、今、私の方からお答えできる状況ではございませんので、控えさせていただきます。

古谷議員:

伝えていたか伝えていなかったのかも、答えられないのでしょうか。

環境創造局長:

その点がまさに捜査のポイントでございますので、控えさせていただきます。

古谷議員:

今回の事故現場のタンクは「歴史的遺構の保全活用」するタンクとなっているようですが、計画はそのままで工事は進めるのでしょうか。

環境創造局長:

基本計画につきましては、現在そのようになっておりますけれども、今後の進め方については、これから検討していきたいと思っています。

古谷議員:

市長、今回の事故について、市として、調査が現在全くなされていません。現場にもほとんど職員さんがいらっしゃらないと聞いています。9月10日の環境創造局の常任委員会資料によれば、「事故原因を究明」することが報告されています。現場は横浜市の工事の現場です。市が主導して速やかに調査・検証するべきではないか?

林市長:

今、環境創造局長からご答弁申し上げておりますけれども、事故の検証については、現在、警察の捜査及び労働基準監督署の調査が進められておりますから、横浜市としてはしっかり協力するということで、今はこの警察の捜査、労働基準監督署の調査をやっているということでございます。原因が明らかになりましたら、その結果を踏まえて、本当に二度とあってはならない事故ですし、私は、お亡くなられた方には心から、本当に痛切な気持ちでございますし、お悔やみを申し上げてるところでございます。再発防止にはしっかりと取り組んでいきます。

古谷議員:

原因を究明する仕事は、横浜市も主導してやらないといけないと思うんですけど、やらないのでしょうか。

環境創造局長:

警察の捜査及び労働基準監督署の調査、これが現在進められておりますので、その原因究明は大変重要でございますので、私どもは捜査に全面的に協力いたしまして、要請のある資料は全てを出し、関係職員のヒアリング等も積極的にしっかりと協力をいたしまして、そういった形で原因究明に努めていきたいと考えています。

古谷議員:

今回、亡くなられた作業員の方に対して、あるいは工事業者に対して、本当に横浜市が責任を負わせるのではなくて、私は、市としての責任もしっかりと果たすべきだと思いますがどうでしょうか。

環境創造局長:

責任をどちらに負わせるとか負わせないとか、そういう問題ではなくて、しっかりと原因究明に協力をして、その原因究明をまず明らかにする、それに市としてもしっかりと協力をしていく、現時点ではそういう姿勢でしっかりと臨みたいと思っております

古谷議員:

これは、なぜ言うかというと、打ち合わせの際に参加されている職員さんは、本当に、何と言うか、役職がついてない職員さんが打ち合わせをされてます。その打ち合わせの際に、それが瑕疵(かし)だったんだということになれば、そのことが責任が問われるということになりますが、私が言ってるは、やっぱり工事責任者としての横浜市が、地図上で危険性を示してない地図を出してしまったということは、私は問題だと思っています。そのことを、やっぱり横浜市としての責任をしっかりと取っていただきたいということを、改めてお願いします。

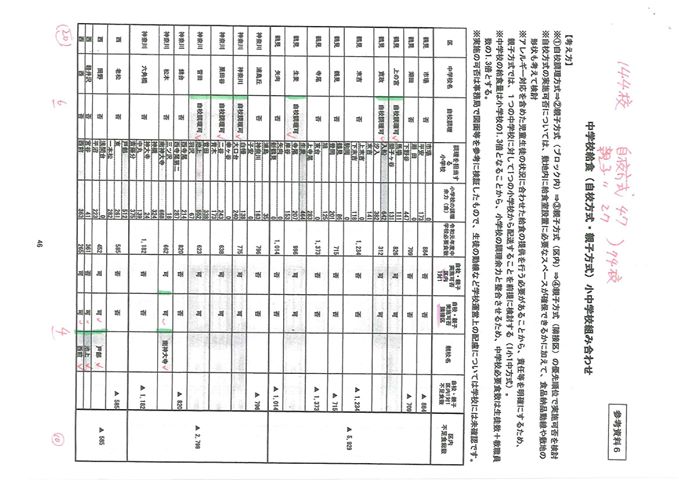

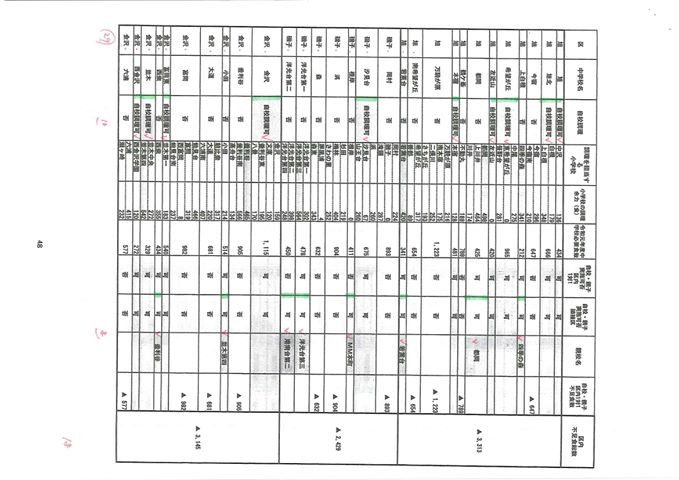

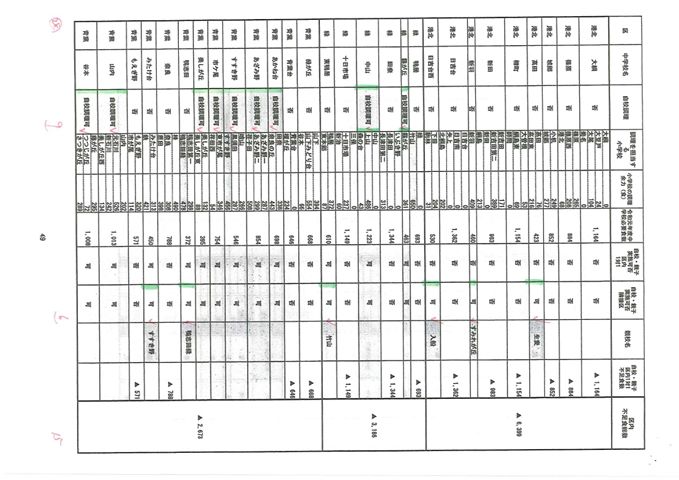

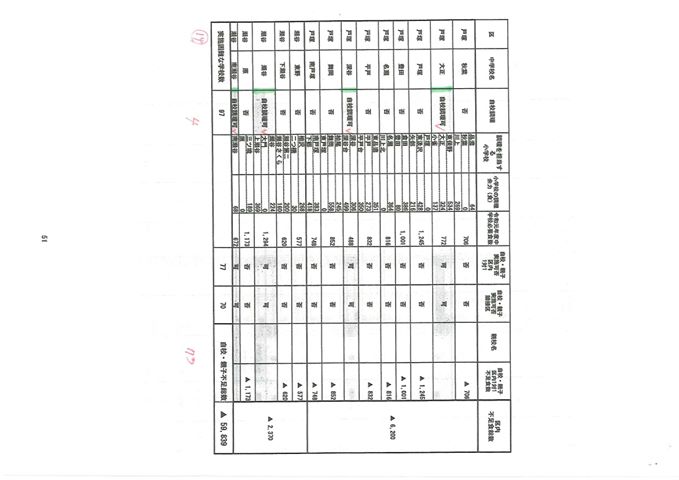

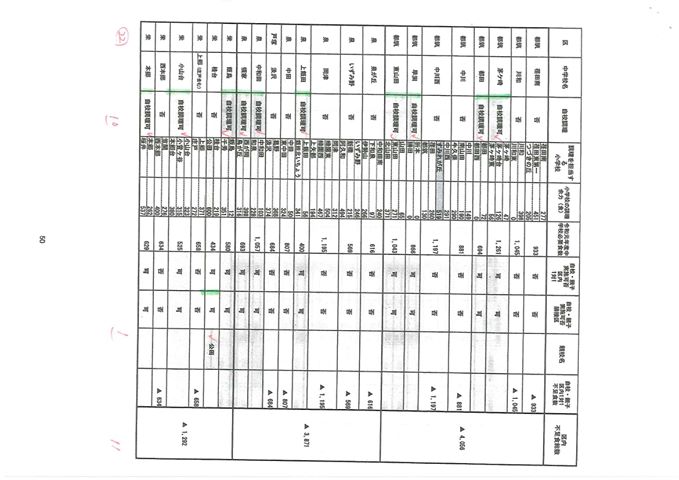

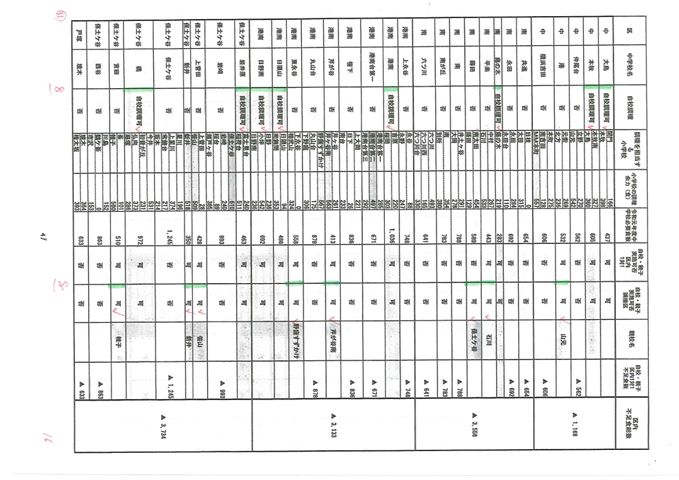

【学校名が出ています】横浜市教育委員会が示した、全144校の中学校のうち、自校方式ができる学校はココ!!親子方式ができる学校はココ!!

横浜の中学校給食問題について、今まで頑なに実施を拒んできた横浜市。しかし、いよいよ来年4月から学校給食法に基づいた中学校給食がスタートします。

しかし、長年「横浜市に中学校給食を」と署名活動などを取り組んでこられた方や実際の中学生やその親御さんから見れば、「なにこれ!?」というものにすぎません。

というのも、現在の「ハマ弁」を給食に位置付けるもの。しかもすべての生徒でなく選択式で最大20%の生徒しか提供できないもの。

はっきり言ってガッカリです。

私は小学校と同じような自校でつくる給食を中学校でも提供してあげたい、そう思いますし、議会でも主張し続けてきました。

しかし、市長や教育委員会は「敷地がない」「金がない」ことを言うだけ。

じゃあ、実際「敷地がない」ことを市の教育委員会として検討した資料を請求しました。それが以下の通り。

現在横浜市内の中学校が144校あります。その144校一つ一つを検討された結果が出ています。

総括すると、144校中、自校方式で建設可能な学校が47校。親子方式(近くの小学校の給食室で作った給食を中学校に運ぶ方式)で可能な学校は27校。

計74校の学校が実現可能性があると、市の教育委員会も認めています。

さらに、給食室の面積を工夫したり、

給食室の形状を二階建て方式(さいたま市で採用)にしたり、

親子方式の小学校の給食室の機能を強化したり、

工夫をすることで、実施可能学校はまだまだ出てきます。

そもそも、今検討されているハマ弁の給食化ではたった二割しか食べられないものにすぎません。現状でも、半分以上の中学校で自校や親子方式で実現可能ですから、よほど、こちらの方が現実的に検討していくべきものだと考えます。

【最新情報】横浜市のPCR検査体制はどうなっているのか ~現在どのくらいの医療機関で検査を受けることができるか? 等疑問をぶつけてみました

感染拡大は懸念される中、現状の横浜市の新型コロナウイルス感染症の検査体制がどうなっているのかのレクチャーを受けました。

〇現在横浜市内の医療機関でPCR検査を受けられるところ(検査機器を持っている所と検査を外注している所として市から認められている所)は、300か所程度。当

然、これらのところでは医師の診断のもと、PCR検査を受けることができます。従来は、帰国者接触者センターに電話をして、検査を受けることが妥当だと判断されれ

ば、帰国者接触者外来を案内されます。それが市内で14か所設置されています。

〇ではそれらがどこにあるのかを公表するという問題について、いまは基本、非公表です。なぜ公表できないのか?300か所の民間医療機関については、市のホームペ

ージなどで公表することは了承が得られていないと。どの医療機関ももちろん、かかりつけの患者さんが来た場合には、PCR検査が必要な患者さんを診ることは断らな

いが、かかりつけの患者以外まで無制限に診ることについては躊躇があると。ということで、ホームページなどで公表することなどはしないが、帰国者接触者相談セン

ターにかかってきた方で、「かかりつけ医から診てもらえなかった」方に対して、かかれる医療機関を紹介できるように、現在準備中です(現在でも市内10か所程度

は案内している)。

〇医師の判断でPCR検査が必要だとなった際に、検体を採取するドライブスルー式の検体採取所について、現在7か所(非公表)開設して地域の医師会で運営している。

14か所までは何とか開設していきたい。一日当たり、10~30件程度で、1週間に1回しか開設しないところから5回開設しているところもあり、それは運営して

いる地域医師会のマンパワーによるとのこと。

〇全市的な検査数の集約について、現在は一週間に一回集約結果を出してその際に陽性率を出すことで精いっぱい。検査機器を持っている医療機関、検査を外注している

医療機関、市の衛生研究所などなど、メールで情報が寄せられたものを集計している。

〇感染情報の公表の問題について、法に基づき疫学調査に入る保健所は、あくまでもお願いベースでしか権限がなく、結果を公表するとかしないとかを判断しているの

は、学校だったら教育委員会、保育園だったらこども青少年局などが社会的な意義を考えて判断をしているもので、保健所の判断ではない、と。

〇毎日の感染者の記者発表は、私たちにとっては大きな負担。前日夜(20時21時頃)までに、感染者を集計・調査して、翌日の16:50に記者発表している。

〇今日も、いま市のクラスター対策班は出動しており、感染は広がっていると感じている。

第二波に備え「受けやすい外来・検査」「入院しやすい」こと等、また学校再開での登校しない選択肢を提示しその教育権を守ること等を市長に求めました ~「新型コロナ対策のための補正予算(第二次)編成にあたっての日本共産党の要望・提案」を本日提出してきました。

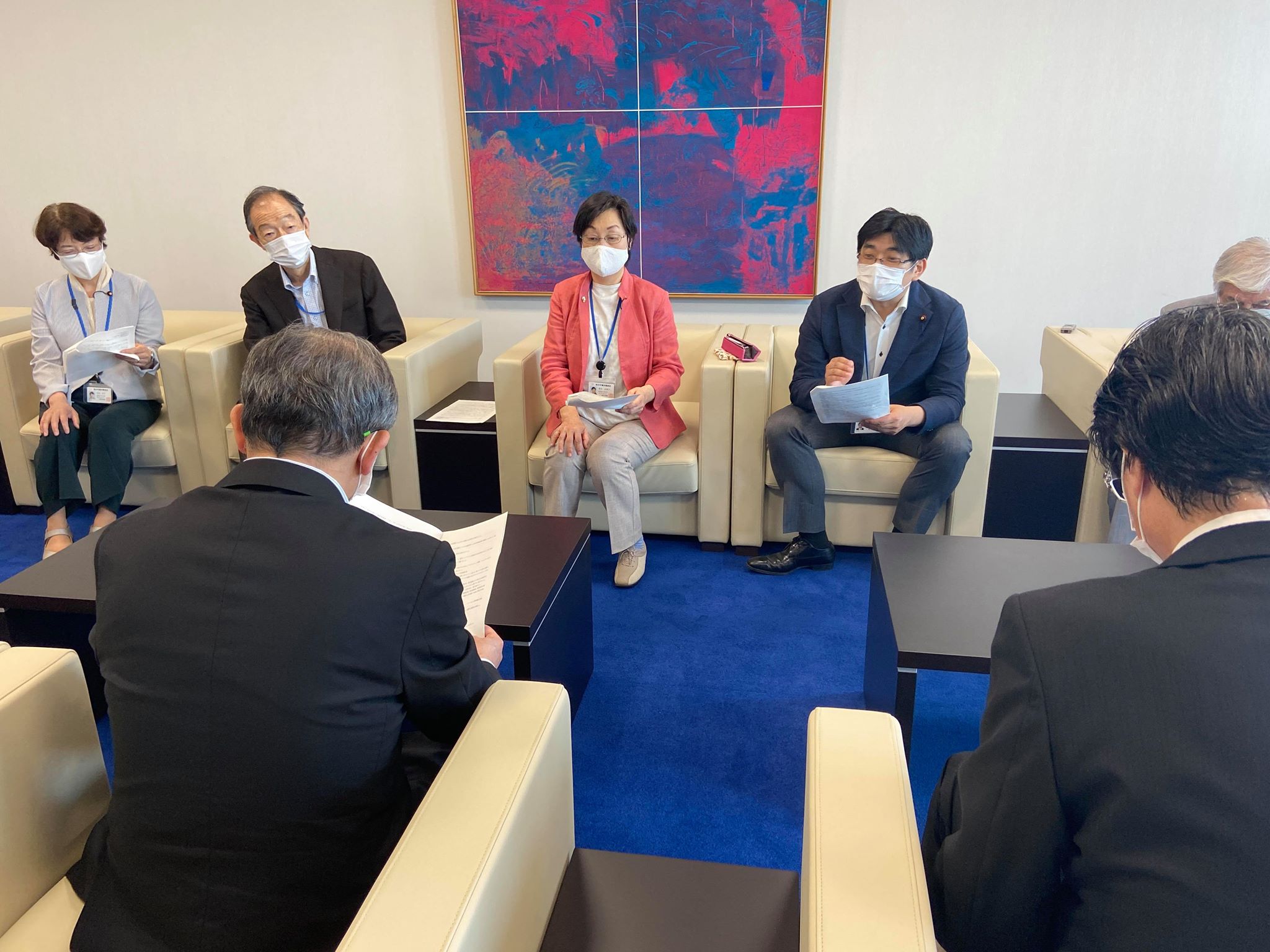

本日(6月4日)に、横浜市長あてに、党横浜市会議員団として「新型コロナ対策のための補正予算(第二次)編成にあたっての日本共産党の要望・提案」を以下の通り、提出・要望してきました。対応は、林 副市長と横山財政局長でした。

特に、医療では、いざという時のために、外来にかかりやすくすること、検査を受けやすくすること、入院しやすくすること、医療機関の経営危機に対応する施策を打つこと。をお願いしました。

また再開し始めた学校現場について、「学校に通わないことを選択肢として示して、その際の教育権を補償するための手立てを打ってほしい」と要望。具体的に届いた保護者からの声については、後日6月8日(月)に市教委に直接届けて要望したいと思います。

2020年6月4日

横浜市長 林 文子 様

日本共産党横浜市会議員団

団長 荒木由美子

新型コロナ対策のための補正予算(第二次)編成にあたっての日本共産党の要望・提案

政府は、2020年度第2次補正予算案を組み、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対策を追加して打とうとしています。医療、雇用、中小企業などへの支援策が大幅に拡充され、スピードと実効性のある予算執行が渇望されているところです。

支援策は地方自治体にも及び、地方創生臨時交付金(第一次1兆円)が2兆円積み増しされました。第一次と同様の配分基準だとすると横浜市への交付見込み額は約116億円と想定されます。横浜市の第一次補正予算の一般財源(96億円)による事業を上回ることになります。

この交付金をいかに有効に活用して、市民が求める施策を前進させるかが私たちに問われています。その際、国の対策は、緊急に支援が必要な分野への予算配分に大穴があること、支援が届くスピードがあまりにも遅いなどの問題があることを視野に入れていくことが、その使途について適切な判断をするうえで必要と考えます。

まず、最前線に立つ医療福祉施設の急激な収益悪化に対して補償がないこと。そのために多くのところで人件費削減をよぎなくされるという事態まで起きています。第2波、第3波に備えるためにも、拱手傍観は許されません。再開される学校への支援策である教員の加配は、全国で1割の学校だけです。授業料の半額免除など学生支援の拡充も切望されていますが盛り込まれてはいません。芸術文化関係者への支援策も自粛に伴う損失を補填するレベルにはありません。ミニシアターなど再開しても、観客の制限などその運営の困難さは解消されません。うなぎ上りの解雇・雇い止め、倒産や休業・廃業の激増に照応した対策も不十分なままです。

雇用調整助成金、持続化給付金など各種支援金が届くスピードが余りにも遅いために国民を苦しめています。市がかかわる事務手続きにおいて簡素化を図るなど迅速に対応できるよう知恵を絞るべきです。

解雇離職などで住む場所を失い、さらにネット・カフェなどの利用制限で居場所を無くし、転々とするうちに持ち金もなくなり、住まいの確保が困難となった方についても、市営住宅の一時提供は、命に係わる問題として取り組むべきです。

以上のことを踏まえて、補正予算編成にあたっては、施策展開を下記の通り求めるものです。なお、施策展開の財源として国の交付金だけでは賄えないことが見込まれます。それを補てんする市の財政支出の財源は、カジノ推進、新劇場整備、クルーズ船受け入れなど不要不急事業を盛り込んだ2020年度本予算の組み換えでねん出するしかないことを付言しておきます。

記

1、事業者・労働者に寄り添った経済対策をスピーディーに

≪中小企業・小規模事業者支援≫

⓵生き延びてもらうことが先決の立場から、自粛によって売上が減少し、国の持続化給付金に該当しない 50%未満の小規模事業者、フリー ランスを含む個人事業者に対し、一律 10 万円の支援金を支給すること。

⓶新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、売上減少等の影響を受けた中小法人等が営む 市内店舗の家賃負担軽減を図るため、その一定割合を減額する賃貸人に対して補助金を交付すること。

③新型コロナウイルス感染症により売上げが減少した中小企業・個人事業主に対し、事業所・店舗等の家賃を国に上乗せして補助すること。

⓸「持続化給付金」については、速やかに支給にむけて、相談窓口(現在3か所)を18区に開設するよう国に求めること。

≪雇用対策≫

⓵雇用調整助成金は、手当の支払い前でも支給できるように、手続きを簡素化し、事後審査ができるよう、国や県に申し入れること。

⓶派遣切り、雇止め、無給の休暇などが強要されないよう労働局と連携を図り実態をつかむこと。

③企業立地促進条例によって誘致した企業及び関連企業による、新型コロナ不況を理由とした首切り、派遣切り、雇い止めをさせないこと。違反した場合は条例に基づく支援を直ちに中止すること。

2、新型コロナウイルス感染症の第二波への備え、安心できる医療体制の構築を

《医療》

⓵発熱等のコロナ疑似症でも安心してかかれるような外来体制を確立すること。

・かかりつけ医に診療を断られた場合等に、診てもらえる医療機関を市として案内すること。

・医療機関には、コロナ対応のため待合の変更、医療資材の準備など発熱外来を開くことでの経費について財政的支援を行うこと。

⓶抜本的な検査体制の拡充をはかること

・市中の医師の判断でPCR検査が受けられる体制構築とその仕組みを開業医の先生や市民のみなさんに分かるように公表すること。

・PCR検査体制の抜本的な拡充を行うこと。簡易検体採取所は、少なくとも各区一か所は設置すること。また医療機関で検査体制を整えることへの財政的支援を行うこと。

・抗体検査を受けられる場所を設置すること。

・民間も含めた横浜市内のPCR検査数を把握し速やかに情報提供する仕組みを整えること。

⓷安心できる入院体制の確立を

・症状の軽重に関わらず、感染を広げないために、診断確定して、即入院・入所を原則にすること。特に、施設入所の方も例外なく入院(入所)とすること。認知症の入院対応ができる施設を設置すること。

・特別に設置したコロナ(疑似症含む)受入病床を一旦閉じ再開する場合に備える経費は市として負担すること。

⓸経営支援策の実施を

・感染忌避で経営状況が悪化している医療機関に対して、昨年収入での概算払いを全ての医療機関に認めるように国に働きかけること。

・コロナ対応(疑似症含む)をすることで医療機関の財政負担が過重にならないような財政支援の仕組みを確立すること。

⓹市中感染の状況把握するための大規模な抗体検査を実施すること。

《介護施設》

⓵コロナ対応で経営状況が悪化している介護事業所へ、昨年同時期実績の概算払いを認めるよう国に働きかけること。

⓶介護施設への感染防止の資材の支給を行うこと。

《保健所体制の拡充》

⓵保健所の機能拡充計画をつくり、新型コロナウイルス感染症の完全な終息に向けて、また今後の新たな感染症にも対応できるよう備えること。

3、文化・芸術の灯を絶やさない

⓵横浜の芸術・映像等の文化の灯を消さないために、ライブハウス、小劇場、ミニシアターなどが事業を継続できるよう支援策を講じること。

4、市民相談体制のワンストップ化と生活保護行政

⓵区役所に「コロナ関連でお困りの方はご相談ください」という窓口を1階フロアを基本に設置し、たらいまわしにならないようワンストップですべての相談に対応できるようにすること。そのために区役所の人員配置を増やすこと。

⓶生活保護・住宅確保資金については、このコロナ禍の中、厚労省通知どおり速やかな申請受付を行うように、相談を受けたら即、申請受理・決定に至るまでできうる限り早く対応すること。

⓷生活保護のオンライン申請は、新型コロナ対策としても有効であり、導入を図ること。

⓸居宅がない者への住所要件として利用している無料低額宿泊所、更生救護施設、簡易宿泊所は感染リスクを回避するうえで不適切な施設である。施設保護から居宅保護への転換と個室化を図ること。

5、住宅確保困難者にこそ市営住宅を

①解雇等により住居の退去を余儀なくされる方と合わせて、ネット・カフェなどの利用制限で居場所を失った方も市営住宅の一時提供対象とすること。

②市営住宅の一時提供にあたっては、災害による一時使用と同様に、使用料と保証金は無償とし、最低限の什器は整えること。

6、こどものいのち、健康を守り、学びの保障を

⓵感染拡大防止対策を総合的全面的に行い、万全を期すこと。

・教職員全員が感染防止の研修を受けられるようにすること。

・PCR検査・抗体検査などの検査を、希望する学校関係者が受けられるようにすること。

・消毒液は、普通教室に備えること。

・発熱時に別室で対応ができるよう、スペース・動線を確保すること。

・余裕教室のない学校では、プレハブ教室設置などで、教室を確保すること。

・学校建て替えにあたっては、感染防止の観点で、ゆとりある学校施設となるよう計画を見直すこと。

・小規模学校のデメリットが強調された現行の学校統廃合方針を感染防止の観点から見直すこと。

・学校再開の不安を払拭できない多くの保護者がいる現実を踏まえ、非登校の選択権を認め、明示すること。当該のこどもの学ぶ権利を保障するオンラインなど特別の手立てを講じること。

・感染拡大防止策として長時間過密勤務は直ちに解消し、いっそうの長時間労働を招く恐れのある「1年単位の変形労働制」は導入しないこと。

⓶子どもの状況に基づいたケアと学びの保障のために

・クラスの人数そのものを少人数学級化が必要であるが、国の今回の措置は、小6、中3だけであり、教職員の市独自の加配が不可欠である。すべての学年で20人程度の授業が出来るよう国に増員を求めるともに、本市独自に増員もして、少人数学級を拡大すること。

・不登校や、不登校傾向、不安定な子どもに寄り添えるよう、教員・カウンセラー・スクールソーシャルワーカー・学校支援員を増員すること。

・市の学習状況調査など、子どものストレス増加、教職員の負担増となる調査は中止すること。

⓷就学援助の拡充をはかること。

・コロナの影響で収入減となった家庭を含めると、現行認定基準においても、申請要件を満たす世帯増は必至であり、予算枠を拡大すること。さらに、対象家庭を拡大するために、認定基準を、せめて2013年基準に戻し、その必要額を予算化すること。

・就学援助制度の周知が特に重要となっている。休業期間中に事務職員から電話で昨年度対象の全世帯に申請を促す電話かけがされた学校もあると聞いているが、保護者へのおしらせ・申請用紙の配布にとどまらず、すべての学校で申請を促す働きかけができるよう、学校へ周知すること。

・学校休業期間中に、生活保護利用家庭へは給食費相当分が支給されたが、就学援助家庭には、支給も昼食提供もなかった。就学援助家庭への給食費は予算化されているのだから、休業期間中の給食費相当分を、遡って支給すること。

7、公平な保育行政と学童保育の安心・安全・安定

《保育》

⓵感染症防止の研修を保育士が受けられるようにすること。

⓶保育施設等に市が確保したマスクや消毒液など衛生用品が届いているが、引き続き市が責任を持って確保すること。

③保育園関係者に感染者が出た場合は公表し、希望者がPCR検査を受けられるようにすること。

⓸保護者への保育料返還は、認可外保育施設も対象に含めること。

⓹保育施設での3密が避けられない大元には、保育室・園庭の面積や保育士資格などの基準緩和や定員超過入所などの政策で受け皿を拡大してきた待機児童対策があり、感染防止の観点から、見直すこと。

《学童保育》

⓵コロナ禍のもとで新たな学童スタイルが求められている。現状では3密が避けられないため、市の責任で面積基準引き上げ、施設確保など3密を避ける手だてをとること。各クラブと各学校間で行われている、校庭や体育館など学校施設の利用調整がスムーズにできるよう、教育委員会と連携すること。今年度のキッズクラブへのエアコン増設と同様に、学童クラブへのエアコン増設に補助すること。

⓶保護者に返還される利用料の補助の1日上限額が国基準の500円とされた。これは月約1万円に相当し、各クラブの平均利用料1万7,700円からすると、差額が発生する。全額返還できるよう市として上乗せすること。

③保護者の失職や減収により、やめざるを得ないことのないよう、ひとり親家庭、経済的困窮家庭への利用料減免を制度化すること。

⓸収支の悪化、困難な職員確保などコロナ禍においても学童保育が安心して運営できるよう、補助金を増額すること。

8、横浜市の防災計画は見直しを

・現行の防災計画を避難所の在り方などコロナ禍に即した計画に見直すこと。

「感染の心配で欠席させた場合の扱いはどうなるのか」「学校での感染症対策はどうなるのか」 6月からの学校再開について横浜市教育委員会から確認したこと!!要望したこと!!(5月26日)

6月からの学校再開はどうなるのか?

横浜市教育委員会に現時点での考え方を聞いてきました。

〇6月1日から学校は再開する。

ただし分散登校で始める。

分散登校のやり方は、密にしないようにクラス人数を半分にする。その方法は学校の事情に応じて実施。

例えば、1クラスの中を半分に分けたり、学年の中で分けたり、学年を分けたり。

その時期は当面、二週間程度と考えているが、もう少し先でその時期は見極める。

次の段階では、短縮授業。目途としては6月の後半から。

午前OR午後のみとし、一時限は30分程度。

この時期は小学校は給食はなし。

中学校については、短縮授業に移ったところで、短縮ではあるがお昼を挟んでの授業となる。ハマ弁も後半からは再開予定。

おおむね、前半の二週間、後半の二週間としているがその時期が延びることもあり。

〇7月からは給食も再開する。

感染対策に配慮した給食の方法は別途示していく。

ただし時期がずれることもある。給食食材準備の関係から7月から始められるように準備する。

〇長期休暇について

夏休みは8月1日から16日までに。冬休みは12月26日から1月5日までに。春休みは3月27日から3月31日までに。

夏の暑い時期での授業については最大限配慮を考える。

土曜日の登校も検討をしている。

〇部活動について

分散登校短縮授業の間は活動しない。それ以降も週のうちの実施日数を制限したり段階的に再開する。

〇学校行事や市の主催行事について

8月31日までの学校行事は基本的には延期。それ以降の行事についても実施方法の工夫を行う。

「中学校総合体育大会」「小学校体育大会」など市主催の主な行事ついて、中止。

〇感染の心配から登校を見合わせたい家庭への配慮について

「感染の可能性を考え学校を欠席させたい」との相談に対して、欠席扱いにはしない。その扱いは年度いっぱいは対応する。

→私から「登校しない生徒への学習への配慮・健康への配慮は具体的に検討してほしい。その部分だけでもオンライン授業を行うなど工夫ができないか。」

市教委「検討」。

〇オンライン授業などの準備状況について

全員にタブレット端末を配布する準備とネット回線などの準備をしているが、構築できるのは今年度中をめどにしている。

ただし、現時点でも各学校に一定数はタブレット端末は配布している。

〇学校での感染症対策について

細かくは分厚いマニュアルを作成しているようです。

トイレや水道など、施設的に、改造したりするようなことはないとのこと。

→私から「学校にウイルスをできるだけ持ち込まないようにするために、学校入り口での消毒の対応は学校ごとの対応に任せるのではなく、市教委が具体的に示す

べき。そして必要物品は市教委が現物支給するべき。」

「少なくとも生徒に向かって一定の声量で話す先生の前には、アクリル板などを設置はやってほしい。」

「またいくら分散登校をしても対応する先生が同じでは、先生のリスクは大きくなるので配慮を考えるべき。」

保健室について、保健室内でエリアを分けたり別室をつくったりする。

→私から「校医の先生とも相談して、いざという時に診てもらえる体制をつくってほしい。」