「休業要請と補償はセット」を貫き、県の「協力金」に市独自の上乗せを

古谷議員:

日本共産党を代表して質問します。

新型コロナウイルス感染症が社会全体を覆い国民の命と健康が直接脅かされ経済と国民の生活・生存が危機にさらされています。このもとで、経済活動がストップせざるを得ない状況の中、ようやく国は特別定額給付金の支給を決めました。これは憲法25条に基づく国の責務です。さらに憲法29条では財産権を収用する場合には補償を求めています。これにより休業要請をするのであれば補償をするのは憲法が要請していますから実施しなければならないと思います。市長も4月10日に「休業要請は本来、補償とセットで取り組むべきものであり、収束後も見据え、いま事業者の皆様をお支えすることが、大変重要です」と発言されました。その後国は補償の仕組みをつくらず神奈川県の対策も全く足りない、このままでは休業要請に応じてそのまま倒産してしまう、そんなことが起こり始めており大量廃業を止めるためにも、あらゆる手立てを早く取るべきです。今回の市の補正予算ではあまりにも策がなさ過ぎてそんな事態を止めることはできないと思いますが、市長は今回の施策で十分な対応ができていると胸を張って言えるのか、まず伺います。

そして市長はご自分での発言したことに責任を持つべきです。あらためて県からの休業要請に応じたところには、県に上乗せして補償をするべきと思うが、その認識を伺います。

林市長:

今回の施策で、十分対応できているかについてですが、中小企業支援として元金返済が5年間据え置かれ3年間実質無利子となる新たな融資メニューの創設や地域のコミュニティの核となる商店街の支援、事業継続に向けて前向きに取り組んでいる小規模事業者向け支援制度の創設など、必要な対策を取りまとめました。国や県の制度と合わせて事業者の皆様の状況に応じ、様々な支援策を活用し、厳しい状況を乗り越えていただきたいと思います。

休業要請に応じた事業者への補償についてですが、休業要請は本来休業補償とセットで取り組むべきとの考えのもと、指定都市市長会を代表して、損失補償制度の創設などを国へ要望してまいりました。国の給付金や県の協力金に加えて、本市では融資メニューの拡充や小規模事業者等への一時金公布、商店街に対する支援等により中小、小規模事業者をお守りしていきたいと考えています。

市が率先して家賃支援を行うべき

古谷議員:

また家賃支援がいよいよ国の第二次補正で具体化されそうです。しかしこれも廃業してから届いても意味がありません。早く実施するために市が肩代わりをしてでも、先にお金が渡るようにすべきと思いますし、全額に足りない部分を市として補うことが必要だと思いますがどうか、伺います。

林市長:

家賃支援の実施につてですが、未だ収束が見通せない中、中小規模事業者の皆様の資金繰りを支援するため元本返済が5年間不要、3年間実質無利子の新たな融資制度を創設します。この制度を家賃の支払いにも活用して頂きたいと思います。尚事業者向けの家賃支援については、国が検討しているとの報道もありますので、引き続き状況を注視してまいります。

10万円は一刻も早く市民の手元に届くよう市があらゆる手立てを

古谷議員:

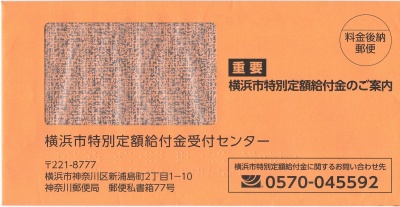

10万円の特定定額給付金について、オンライン申請の本市のスケジュールが示されましたがあまりにも遅すぎます。市民はSOSを発信し続けています。一刻も早く市民の手元にお金が届くように、例えば申請書を新聞折り込みしたり市内全ての店舗においてもらったり、ホームページでダウンロードできるようにしたりメールでの申請を可能にしたり、事務処理の煩雑さはあってもとにかく一刻も早く申請書を届け、早く市民に給付金が手渡るようにあらゆる手立てを尽くすべきと思いますが決意を伺います。

林市長:

早期支給にあらゆる手立てを講じるべきとのことですが、申請書をダウンロードしていただく方式は、記載内容に間違いがあった場合、確認や訂正などで支給時期が遅くなってしまうため、本市では世帯情報等を印字した申請書を郵送します。本事業の目的である迅速かつ的確に家庭への支援を実現するため、取りうる対策を講じて、1日も早くお届けすることに全力を尽くします。

学生がコロナの影響で退学せずに済むような支援策の創設を

古谷議員:

大学生・専門学生も苦境に立たされています。仕送りする親の収入減やアルバイトができない、家賃が払えない、学費が払えない、実に2割が退学を検討しているとの報道もあります。その支援策も大変急がれています。少なくとも学費が払えない学生に対して明石市のように市としての直接的支援を行う考えはないのか伺います。また、率先して本市の横浜市大について、通っていない学費の免除や分納を認めるべきと思いますが見解を伺います。

林市長:

学費が払えない大学生への支援についてですが、この4月から制度開始しました、国の高等教育の就学新支援制度をはじめ、大学独自の授業料減免制度や各種奨学金制度などを通じて、各大学が窓口となり大学生の支援を行っています。本市としても困難な状況に置かれている大学生にスムーズに情報が伝わるよう各大学と連携を図りながら、利用可能な制度の周知を積極的に図っていきます。

横浜市大の学生に対する支援の考え方についてですが、前期の授業料の支払いについて、家計急変等で期限までに納付が難しい学生には、一定期間納付の猶予を行い、それでも納付が難しい学生については、丁寧に個別対応してまいります。また、経済的理由から学業を断念してしまう学生が生じないよう、各種減免制度の周知などの対応を求めるとともに、本市としても市大に対して必要な支援をしっかり図ってまいります。

収束への近道は、市が新型コロナウイルスの全市民的検査へ踏み出すこと

古谷議員:

専門家会議では、国内では少なくとも今把握できている10倍の患者がいるとの発言があります。横浜市内の新型コロナウイルス感染状況について、市長の認識はいかがでしょうか。根拠とともに伺います。

今後の緊急事態宣言の解除や第2波第3波に備えるためにも徹底的な検査をすることが必要です。神戸市民病院では1000人の抗体検査の結果、33人、つまり3%の方にすでに抗体ができていた、かかっていたということです。木原院長は「相当数の人が感染しており、PCR検査だけでは実態をつかめていない可能性が示された」と発言されています。特効薬もワクチンもない中で、市内の感染実態を把握し、安全に経済活動の再開・学校等を再開する時にはいったいどういう基準をクリアすればできるのか伺います。

そうするためには、全市民を対象にした検査を大規模に行う必要があります。そこがカギだと思っています。PCR検査と抗体検査や抗原検査を大規模に行う必要があると思いますがどうか伺います。

林市長:

市内の患者発生件数は、ピークとなった4月6日の週は100人を超えておりましたが、その後1週間あたり75人前後で横ばいに推移しており、直近では45人となっており、減少してきております。 しかし予断を許さない状況が続いていると考えております。

経済活動や学校等を再開するときの基準ですが、基準を設定するのであれば、各都道府県単位で統一的なものを設定すべきと考えます。感染経路の不明な患者やクラスターの発生状況等の市内での感染拡大及び医療提供体制のひっ迫の状況を踏まえながら、神奈川県と協議してまいります。

市内の感染状況を知るためにPCR検査および抗体検査を大規模に行うべきとのことですが、PCR検査は疑わしい症状がある方等に実施して、患者を発見するためには信頼性が高い検査です。医師が必要と認めた際に検査につなげられる取り組みを進めて重症化を予防していくことが重要だと考えています。そうした観点からまずは患者の早期発見に注力し取り組みを進めていきます。尚、抗体検査は現時点では感染症法により行政検査として位置づけられておりません。大学や医療機関等での研究活動として行なれています。現時点では全市的に検査を行うことは考えておりません

医師の判断でPCR検査を受けられる仕組みを

古谷議員:

PCR検査について伺います。医療にとって検査はあくまでも診断を補助するものにすぎません。今までは実際に患者を診ている医師が検査を必要だと判断しても患者を診ていない相談センターで断られてしまう事実が多々あり、いわば医療の手を縛ってきたわけです。しかし、今後は医師が診断するために検査を必要だと判断すればPCR検査が受けられるようにすると聞いていますが念のために伺います。

林市長:

相談センターを介さず医師が診察で検査は必要だと判断した場合、 PCR 検査を受けられるようになったのかとのことですが、これまでも相談センターの医師が必要と判断した場合は検査を行っています。今後は相談センターを通さずに検査を行う流れも作りました。掛かりつけの主治医が診察し、感染が強く疑われる方の内、自家用車等で検査場所まで来ることが可能な方が、検査を受けることができる簡易検体採取所の設置を進めます。

PCRドライブスルー方式で、車の無い人への対応策を

薬が飲めない妊婦さんが優先的にPCR検査を受けられるように

古谷議員:

今後、市内10か所でのドライブスルー方式のPCR検査の検体採取体制が確立されるということですが、その際、タクシー会社等にも協力を要請する等、車のない方にも検査をうけられるようにするべきと思いますが見解を伺います。現在の想定では一か所の検体採取所当たり一日10検体程度ということですが非常に少なく感じます。医師の判断でPCR検査を出すわけですから、いったい市は横浜市内のPCR検査のニーズをどのくらいだと捉えているのか伺います。

特に妊婦さんへのPCR検査は医師の判断のうえ、優先してできるようにするべきと思うがどうか伺います。PCR検査の検体採取の数が大幅に増えるに伴い検査する体制について民間検査会社を活用するということですが、どのくらいまで対応可能なのか伺います、また検体数が増えたことで結果が出るのが大幅に遅れてしまうということはないのか、伺います。

林市長:

ドライブスルー方式でのPCR検査を受ける際、タクシー会社にも協力を要請するなど車の無い方も検査を受けられようにするべきとのことですが、自家用車が手配されない方の搬送支援等について、今後検討してまいります。市内のPCR検査のニーズですが、5月3日時点の市衛生研究所におけるPCR検査実施の延べ人数は約2,000人、医療機関での民間検査機関を活用した検査実施の延べ人数は約1,300人、合計で約3,300人となっています。3月6日から保険適用となったこともあり検査数は徐々に増えておりまして、今後もPCR検査のニーズは増えていくと考えております。

妊婦のPCR検査を医師の判断の上、優先して実施するべきとのことですが、PCR検査を必要とする方が適切なタイミングで検査を受けられるように検査体制の強化に引き続き取り組んでいきます。尚、妊婦については高齢者や基礎疾患を持つ方とともにハイリスクな位置づけでありまして、個別の事情を十分に考慮する必要があると考えています。

民間検査会社の対応可能範囲についてですが、現在市内でPCR検査が可能な民間検査機関について確認したところ、相当数の検査が可能であることを確認しております。今回の簡易検体採取の実施で、検査人数が増えても十分対応可能と考えます。また、納期については原則として検査後2日以内に結果を送達することとしておりまして、大幅に遅れることがないことを確認しています。

コロナを疑う市民が安心して診察外来に行ける仕組みづくりを

古谷議員:

発熱症状などを理由に、外来受診や救急車の受け入れを断られるケースが増えています。これは多くの医療機関では待合室を分けられず、感染症の知識も対応方法も不十分で対応できないためです。現状では新型コロナウイルス感染症を疑う症状の患者さんを自衛的に断るのは仕方がないと思います。これを医療機関に「何とか診てくれ」とお願いするだけではおかしいと思います。このままでは新型コロナウイルス感染症を早期に発見対応することができるはずがありません。コロナを疑う方が安心して外来受診できる仕組みを至急整えるべきと思いますがどうか伺います。

林市長:

各医療機関には発熱などの際に診察していただけるよう、市医師会や病院協会を通じて協力をお願いしております。今回掛かりつけ医の紹介があれば、直接検査が受けられるという新たな仕組みができましので、市ホームページなので周知すると共に改めてご協力いただいた市医師会等を通じて医療機関へもお知らせをいたします。

症状に関わらず、原則入院・隔離入所の徹底を

古谷議員:

入院について、陽性が確認されれば、その症状の軽重に関わらず、速やかに入院とするべきです。その患者が無症状もしくは軽症でも在宅療養にはせず、「原則入院・隔離入所」とするべきと思いますが、見解を伺います。

林市長:

神奈川モデルにおいて医療提供体制を維持できるよう軽症者等は宿泊施設での療養が基本となります。ただし子育て等の個別に事情がある場合は自宅での療養となります。尚、自宅で療養される方については県モデルにより行われる検温や呼吸器症状等の確認の他、市独自にパルスオキシメーターを貸与し、血中の酸素濃度を測定するなど健康管理をしっかり行なってまいります。

感染後の家族や退院後の本人の体調管理などのフォローを

古谷議員:

感染が発覚したのち、その家族はどうフォローされるのか、また感染した方が退院後の体調管理などはどこがフォローするのか、そういう仕組みを整えて市民に明らかにするべきと思いますがどうか伺います。

林市長:

感染者のご家族は濃厚接触者となりますので、2週間は不要不急の外出を控えていただくとともに健康観察をお願いしています。また発熱等の症状が出た場合は、すみやかに最寄りの保健所にご連絡いただくようにお伝えしています。また病院から退院される方には、発熱等の症状が出た場合すみやかに最寄りの保健所や掛かりつけ医にご連絡いただくようにお伝えしております。

危機にある医療機関へ医療体制を継続できるよう財政的支援を

古谷議員:

今の医療機関の実態は大変深刻です。どんな医療機関でも感染忌避から患者減が2月初旬以降顕著で、市立3病院も軒並み減収です。このままでは次々と医療機関が倒産する事態がもう目の前までやってきています。コロナ以外の医療が適切に受けられない事態になればそれこそ医療崩壊です。安心して医療を受けられる体制を整えるというのであれば、いま危機にある医療機関へ医療体制を継続できるような財政的支援に踏み切るべきと思いますがどうか伺います。

また、そんな中、実際のコロナ対応を受ける病院において対策費についても完全に持ち出しが上回り、経営悪化です。そうなれば最前線で頑張っている医療従事者のボーナス等の待遇もこのままでは悪くなることは必至です。これでいいのでしょうか。重症等受入奨励事業6億8千万円では焼け石に水です。本気で医療従事者をたたえるというのであれば、口先ではなくコロナ患者等を受け入れている医療機関への手当の抜本的引き上げを市として行うべきですがどうか伺います。

林市長:

医療機関の状況が厳しい状況であることはしっかりと承知しております。これは全国的な課題でありまして、国としての対応が必要です。新型コロナウイルス感染症を受け入れている医療機関に対しての支援については指定都市市長会としても4月17日に私みずから国へ要望を行いました。尚、従業員数300人以下の医療法人等は今回創設する新たな制度も含め、横浜市制度融資をご利用いただけます。

医療機関への手当を市として行うべきとのことですが、神奈川県では病床確保に伴う空床補償等の支援策を用意しています。本市ではそれに更に上乗せをして、新型コロナウイルス感染症の陽性患者および感染を疑う患者の受け入れに対する支援金を計上し、独自に支援をおこないます。

介護施設の早急な支援とクラスター発生時の対応策を

古谷議員:

介護も大変深刻な問題が出ています。もともと経営基盤がぜい弱なところの多いのが介護施設の現状です。デイサービスなどの通所系施設で休止しているところは現在44か所もあり、危機的状況です。それを在宅サービスで補うのも限界です。本市の介護保険事業を実践するためにも、地域の介護の受け皿を守る必要があるのではないでしょうか。広く介護施設への支援が必要だと思いますが見解を伺います。

全国でも本市でも介護施設でクラスターが発生しました。そこから得られた教訓はどうだったのでしょうか、そしてそれを広く介護現場にフィードバックする必要があると思いますがどうか伺います。

グループホームなど介護施設を住居としている利用者の感染が発覚した場合、逃げ場がありません。精神障害の方の感染が発覚した場合のための県が施設をつくったと聞いていますが、認知症の陽性患者さんが出た場合に入院できる施設をつくることが至急必要です。速やかに介護現場を守ってほしい。特養などの個室化とマスクなどの配布だけでは不十分です。市長の決意を伺います。

林市長:

介護施設への支援についてですが、感染拡大防止ために提供するサービスの内容や方法を見直した場合についても、通常通りのサービス提供に準じた報酬請求が可能となっています。また、本市においても介護事業者が注意すべきチェックリストを配布するなど、感染拡大の防止を図りながら事業継続に向けた支援を行っています。

介護施設でのクラスターの発生状況でございます。グループホームに2件、特別養護老人ホーム1件、ケアハウス1件、合計4件が発生しています。陽性患者数はグループホーム①で15名、グループホーム②で12名、特別養護老人ホームで5名、ケアハウスで5名となっております。

教訓を介護現場をフィードバックすべきとのことですが、介護施設等で感染の疑い例が生じた場合は速やかに施設所管部署に報告をお願いしています。感染者が発生した場合は保健所が状況を確認し感染拡大を防止するために必要な指導を行っています。今後新たな集団感染が発生した場合、保健所と施設所管部署が共同で速やかに必要な対策を講じていきます。尚、未発生の施設にも注意喚起を行っております。

グループホームなどで利用者が感染した場合に入院できる施設を作るべきとのことですが、高齢者や基礎疾患のある方は重症化しやすいということもあり、高齢者の方が感染した場合は症状の程度にかかわらず原則入院となります。速やかに入院調整が進められるように関係医療機関とも連携して取り組んでいます。

第二質問

古谷議員:

医療従事者の支援についてです。急遽コロナ対応することになった病院では、志願者を募ったところ退職願が多数届いたと聞いています。市長がいくら敬意と感謝を述べても、現場が荒廃しています。現実が見えていないのではないでしょうか。

医療従事者の手当、再度伺います。また介護施設の問題、認知症の陽性患者が出た場合に速やかに入院できると改めて伺います。

林市長:

医療従事者様へですが、大変、ご努力いただいておりまして、コロナ患者さんを診ていただける病院につきましては、おひとりの患者さん、一日3万円、最高60万円までご支給をさせていただいています。

保育園・学童などに財政支援を

古谷議員:

保育園・学童など緊急事態宣言下でも開設しなければならない施設で働く方々へ、心身ともに厳しい環境の中で働かざるを得ない労働者に対しての危険手当に当たるような支援金を出すべきと思うがどうか伺います。

合わせて、午前中から受け入れをしている学童に対して所定の経費を補償するべきと思いますが見解を伺います。

林市長:

保育所や学童で働く職員の方への支援金ですが、不安と緊張感の中、利用者の方の生活を支えるために働いてくださっている皆様に心から感謝申し上げます。保育所は、児童数が減った場合も通常通り給付費を支給し、放課後児童クラブ等は、午前していただいた場合は、運営費補助の追加支援を行っています。追加の支援金は困難ですが、衛生用品などの購入補助やマスク、エタノールの配布などの支援も行っております。朝から受け入れをしているクラブへの支援ですが、本年3月に、国の緊急対応策を活用し、午前中から開所することに伴う追加経費を支援するための補助制度を創設しました。令和2年度についても、午前中から開所したクラブに対し、同程度の追加補助の支援を行ってまいります。

認可外保育施設に、保育料返還分の補填を

古谷議員:

保育園について、特に認可外保育施設が登園自粛で今経営の危機です。認可無認可を問わず共通してパート保育士抱えられず解雇せざるをえないということも聞いています。今後、保育人材をしっかり確保するためにも、パ一トの保育士さんたちも園が抱えられるような財政支援が必要だと思いますが見解を伺います。

認可外施設では登園自粛に応じた保護者から保育料の返還を求められています。それに応じた園では運営が厳しくなっています。認可園や横浜保育室の対応と同じように、市が返還分の補填するべきと思いますがどうか伺います。

林市長:

認可外保育施設への財政支援ですが、認可外保育施設は、施設の開設に加え、利用料金や保育所、保育内容等も運営事業者が任意で設定しているものです。このため、雇用継続のために運営費を支援することは困難です。

認可外保育施設の利用者の方への利用料の返還ですが、保育料の返還についても、事業者の判断や、利用者の方と事業者の方との契約により行われるものと考えています。なお、幼児教育・保育の無償化により、3歳児から5歳児クラスの保育が必要なお子さんについては、登園自粛をしたかどうかにかかわらず、保護者が負担した利用料にうち、月額3万7000円まで、後日保護者に給付します。

水道料金の基本料金の免除を

古谷議員:

水道料金について、事業所は経営危機。そして市民は手洗いが増え、在宅時間が増え、水道の使用量が増えています。そこで、まず3月には311世帯の水道が停水しているということですが、停水措置は至急やめるべきと思うがどうか伺います。

水道料金を免除する自治体が増えています。少なくとも今月いっぱいは緊急事態が続きます。本市でも安心して家にいてもらうためには水道料金の基本料を事業所にも個人の分も今回は取らないという思い切った決断すべきと思うがどうか伺います。

林市長:

水道料金の減免についてですが、基本料金を減免した場合、1利用者が、一か月あたり790円と、効果は限定的である一方、約15億円の財源が必要となり、今後の事業運営の影響が大きいと考えています。水道事業は、施設の老朽化が進んでおり、更新や耐震化を行っていくことが喫緊の課題となっています。このため、減免は実施せず、将来を見据えた事業運営により、公共インフラとしての使命を果たしていきたいと考えています。

大久保水道局長:

水道の停水措置についてでございますが、本年4月から水道料金のお支払いを猶予する対応を行っておりますので、水道料金の未納による停水措置は現在おこなっておりません。またそれ以前に停水措置を行ったお客様につきましても、個々にお支払いについてのご相談をさせて頂き、停水措置を解除しております。今後も、お客様お一人お一人の状況に応じて対応してまいります。

緊急事態が解除された後の学校再開について

古谷議員:

教育についてです。緊急事態宣言が二か月となることが明らかになり、先の見通しが見えません。学校に通えない状況の中、どうやって先生が児童生徒と連絡をとり、家庭内での学習を支援していくのか伺います。また今後の遅れた教育について、どう保障していくのか考えを伺います。また、緊急事態が解除された際の学校の再開について伺います。

鯉渕教育長:

臨時休業中の連絡手段および学習支援についてですが、児童生徒が、計画的に学習を進められるように、週ごとの学習の目安を示すなどの工夫を行うとともに、健康観察のために電話連絡等をした際に、学習の状況の確認や、質問を受けるなど学習に向けた不安を解消できるよう配慮を行うことを5月7日付で各学校に依頼しました。教育委員会としても、引き続き、動画配信を継続し、各学校の課題に合わせて、活用してもらいたいと思います。

臨時休業中の教育の保障についてですが、休業中に学ぶ予定だった学習内容について、教科書に沿った学習課題や、学習保障のための動画などを活用して、各学校の状況に応じて、課題を課しています。

学校の感染予防の徹底と全生徒、保護者へPCR・抗体検査を

古谷議員:

中国では、学校再開している様子を見ると入り口で靴裏含めて全身を消毒し、検温し、手洗いうがいをして、それから出ないと学校には入れません。また保健室に隔離室をつくったり、トイレ改修や日常的な消毒の仕組みなど、学校としてコロナに備える仕組みを作ることが必要と思いますが見解を伺います。

今後の再開に当たってはそういう対策が不可欠だと思いますが、見解を伺います。また、抗体検査を教員児童生徒と保護者が受けることも必要だと思いますが見解を伺います。

鯉渕教育長:

学校再開後には、丁寧に児童生徒の不安を解消を図るとともに、臨時休業中の課題の定着状況を確認し、適宜補充のための授業や、補修を実施することなどによって、学習内容の定着を図っていきます。

再開後の新型コロナウイルスに備える仕組みですが、児童生徒の感染症が疑われる場合には、保護者の方が迎えに来るまで、他の児童生徒と接しないよう保健相談室や会議室で対応しております。また、トイレにつきましては、市立学校は、これまで負担のない仕事してきましたが、今後の対応について検討してまいります。ドアノブや手すりなど児童生徒の手が触れる所をアルコールや、次亜塩素酸ナトリウムで消毒いたします。

学校再開時のPCR検査などの実施についてですが、PCR検査は、疑わしい症状がある方等に実施して、患者を発見するために、医師の指示のもとに実施する精密な検査です。したがって学校再開に向けて、約27万人の全児童生徒及びその保護者に検査をする性質のものではありません。また、抗体検査は、感染した場合につくられる抗体の有無を調べる検査ですので、その時点での発症を確認するものではありません。

「3密」を避けるために、少人数学級への転換を検討すべき

古谷議員:

韓国では、学年学級別の時間差登校、遠隔授業との通常授業の並行実施、学級単位の午前午後の運営など、多様な登校形態を実施するようですが、本市でもこういう検討は、必要だと思いますが、見解を伺います。また、少なくとも今のような大人数での学級編成を転換して大胆な少人数学級への転換も3密対策・ソーシャルディスタンスを保つ上で検討するべきではないかと思うが見解を伺います。

鯉渕教育長:

多様な登校形態の検討についてですが、今後、緊急事態宣言が解除され、学校を再開する場合には、国や県などから学校再開に向けた方針等が示されることと思いますが、家庭と連携して、児童生徒の健康状態を丁寧に把握した上で、学年や学級を複数に分けるなど、人数を分散して登校させたり、始業時間を遅らせることで通勤通学ラッシュを避けて登下校する、時差通学などに取り組んでいきます。

少人数学級の転換も検討するべきとのことですが、学級規模の引き下げは人材の確保、毎年の人件費の財源確保など、様々な課題があります。これまで個々の学校や児童生徒の実情に対応しながら、欠員が生じないよう教職員配置を推進して参りました。引き続き、児童支援専任教諭の定数化や、適正な学級編成を実現するための定数改善を国に要望していきます。

就学援助世帯に昼食支援を

古谷議員:

就学支援世帯に向けた支援策に取り組んでいる自治体も出てきています。例えば、神戸市では給食食材の配布を就学支援世帯に配布しています。本市も就学支援制度利用者にむけての昼食支援策に取り組むべきですが、見解を伺います。

鯉渕教育長:

就学援助制度利用者への支援策ですが、本市では、給食の食材発注は、すぐに止めており、他都市の例のような、納入された食材の提供は困難な状況となっております。なお、就学援助制度については、学校通じて各家庭の状況を把握し、家計の急変など必要な方が確実に利用いただけるよう取り組んでいきます。

休校措置で不自由している子どもたちに、今後のメッセージを

古谷議員:

市長・鯉渕教育長、ぜひ長く続く在宅生活で不自由をしている子どもたちへのメッセージを出していただきたい。今の事態はどうなっていて、横浜市として今後どうしていくのか、分かりやすいメッセージを出していただきたいと思いますが見解を伺います。

林市長:

子ども達へのメッセージですが、3月から始まった休校は、3か月に及び、学習の遅れ、休校中の過ごし方、進路のことなど様々な不安を抱えていると思います。新入生でもまだ学校生活を経験してないお子さん、そういうことを思うと本当に一刻も早く学校を再開し、保護者の方も普段の生活を取り戻していって欲しいと、本当に切に考えております。

現在の状況を少しでも改善できるように、学習動画のインターネット配信や、居場所の確保などを、市長としても全力でサポートしてまいります。学校の再会を楽しみに、ぜひ少しでも笑顔で過ごしていただきたいとお願いいたします。

鯉渕教育長:

子ども達へのメッセージですが、学校で楽しい時間を心待ちにしている児童生徒の皆さんのことを思うと、休校の延長は大変残念ですが、皆さんの健康と安全を第一に考えた上で決定したことを分かっていただけたらと思っております。

学校では、皆さんが家庭での学習や進路のこと、今後の部活動のことなど、様々なことに不安や疑問を感じた時に、いつでも相談に応じられるようにしています。学校再開後には、皆さんが安心して、元気に登校できるよう、各学校でも引き続き準備を進めていきます。皆さんも、一人一人が今できることを頑張っていただきたいと思います。

なぜ、市独自で10億円しか対策費を出さないのか

古谷議員:

最後に、今回の補正予算の財源についてです。他都市では、この緊急事態で単独施策を進めています。その財源確保では、海老名市や千葉県市川市では、この緊急事態にあたって市として財源をつくるために不急の事業の凍結や、翌年度への延期などで予算の組み換えを進めています。このように不急の事業を一旦止めてでも、コロナ対策財源を緊急につくるべきじゃないでしょうか、市長の見解を伺います。

そして、今回の本市の補正予算案はそのほとんどが国の施策です。市の単独財源としてたった10億円しか出していません。他都市では市の単独予算として大阪市の200億円をはじめ、福岡市では40億円、北九州市は50億円、岡山市で36億円、さいたま市では32億円、仙台市では31億円と、人口規模がけた違いに大きい横浜市が、こんなに低い金額しか、市から出していないところはなかなか見当たりません。「過去最大」だという市長の言葉は市民をだます誰弁です。この緊急事態の時に本予算を組替することなく、なぜ市としてたった10億円しか出さないのか伺います。

林市長:

不急の事業を止めることによる財源確保についてですが、市民生活や市内経済に支障をきたさない範囲で、当初予算からの状況の変化を踏まえた経費の減額や、見直し等によりまして、財源を確保していきます。今後も感染拡大の状況や、収束に向けた動きを見極めて、対策の段階に応じて柔軟かつ正確に予算措置を図ってまいります。

財政調整基金10億円を活用する考え方ですが、今回は厳しい感染拡大が進む中、まず何をすべきかという視点から、感染拡大防止と医療提供体制の整備、市民の皆様の暮らしの支援、事業者の皆様の暮らしの支援、事業者の皆様の支援の3点に重点を置き、必要な対策を盛り込みました。これらの対策のための財源として、今後の補正予算への対応や、財政運営も考慮しながら財政調整基金10億円を活用することといたしました。

非常時に使う財政調整基金が底をついているのは、失政の結果

古谷議員:

こういう非常時のために備えるための貯金ともいうべき財政調整基金が、本市ではたった38億円しかありません。3年前には219億円ありました。このお金がこの2年で38億円まで減ってしまっています。ちょうどその時期に新市庁舎建設のために一般財源で105億円、さらに加えて移転費5億円、什器備品で55億円を使いました。少なくとも、もっと節減した計画であれば、また無理やりオリンピックに合わせて前倒し竣工しなければ、こんなにも財政調整基金が減ることはなかったのではないか、この緊急事態に市の予算をもっとつぎ込めたのではないか、新市庁舎をはじめ大型公共事業に税金を注ぎ込む今までの市政運営の失敗がここに出ているのではないでしょうか。市長には猛省を求めます。見解を伺います。

林市長:

今までの市政運営の考え方についてですが、基礎自治体として福祉、医療、教育、防災など…(音声不調)

みなとみらいの企業誘致は、ほぼ終わりに近づいています。その他の新横浜であり、金沢工業団地であり、京浜工業地帯であり、もちろん商店街であり、観光収入額が、横浜市の規模の中では、圧倒的に増えたということ、それからこういうクルーズ船の問題が起きて、ダイヤモンドプリンセスのことが起きてしまいましたから、確かにこれは大変なことになったとお考えでございましょうけど、私は、必ず世界的なコロナウイルスの大変厳しい状況が、収束した際には、必ずこういうものが復活してくるものだと考えています。そのための準備として、いま、特に99.5%の中小企業で占められております横浜経済界、今回の財政調整基金についても、横浜市は約39億円残高で、おそらく神奈川県が600億円を切っていたのではないかと思いますが、実に東京都は、1兆8000億円ほど確かあるはずです。2兆円を超えているという説もあります。その中で、いち早く休業補償とセットで100万円であるとか30万円であるとか、細かく、かなりの金額で補償しています。ですからIRの時もご説明しましたが、法人市民税の格差、あらゆる税の格差によって、一極集中が東京で行われることによって、非常に日本全体の、地方が疲弊してきているということは、色々な場面で申し上げてきておりますが、私は今回、コロナウイルス対策においても、ここが顕著にでてきたのではないかと思います。

私は、先生方のご心配のように、今この瞬間の経済を支えなければなりません。そのために全力でやりたいのですが、しかし、先生方もご心配のように、立ち上がった時にどうするんだ、中期長期はどうするんだという視点も、極めて大切なことだと思います。だから東京都は今すぐ、ここで抑え込まなければいけない、単純に言ってしまえば、これば数字ではないと思いますが、私が自分で計算しますと、東京都は1350万人くらいいらっしゃると思います。横浜市は376万人に近いんですが、3.75倍くらいだと思います。東京都の人口は。10万人あたり東京都は35人くらい感染者がいると思います。横浜市は、単純に累積の話しですが、今、12人弱だと思います。これだけの感染者の数が違うということは、東京都は財政調整基金をそこまでおろしてでも抑えなければ、責任上厳しいということで、必死になって、本当にお疲れさまだとおもいますが、東京都知事はがんばっていらっしゃいます。そしていま、今回のコロナウイルスのすべての権限は知事がにぎっていらっしゃいます。だから376万人の都市の横浜市であっても、県が、横浜市より38の県が人口が少ないんですね、一番小さいところは60万人を切っている県もございますが、権限はすべてが知事です。でも、それはだからと言って、積極的に知事会がどうということではないと思います。今は、対立することではなく結束して、がんばるということ。ですから神奈川県の知事が方針を神奈川モデルとして出されていますので、それに則りながら、しかしそれに加えて、横浜市の特徴である、極めて財政難の中でがんばっている中小企業の皆様をお支えしたいという一途で、今回の補正予算をやらせていただきました。ちょっと大きな声になりましたがお許しください。

第二質問

古谷議員:

市長、大変残念な発言が繰り返されたと思います。市民の中小企業も、今が立ち上がれない、この先が見えない、そういう状況にいるということが分かっていないんでしょうか。私は、仮に、全局上げて予算執行の縮減に取り組むだけでは、間に合わないと思います。

不急の事業実施を見直しする、予算の組み替えが必要だと思います。その決断ができるのは、市長しかありません。その決意を再度伺います。

林市長:

現在、予算の組み替えは考えておりません。それから、いわゆる市民の皆様の不安の気持ちとか、医療従事者の厳しい環境とかのお話を伺いましたけれども、私としては、十分に、先生と同じように考えてるつもりでございます。緊急であると申し上げます。しかし、これは言葉だけで申し上げてもならないと思いますので、今、私達は全力で、収束に向けて頑張っておりますので、その状況をご覧いただければと思います。

市民の望まないIR誘致事業の全て止め、コロナ対策に注力を

古谷議員:

林市長は4月28日の定例会見で、「こういう時(コロナのアウトブレイク中)だからこそ、IRを将来やって欲しいという人たちがかなりいる」と言いました。いったい誰なんでしょうか、伺います。

こんな中で、カジノを粛々と進めるというのはあまりにも不見識です。IRカジノについて公表を遅らせるというのではなく少なくともIRに関する全ての作業をとめてコロナ対策に注力すべきと思いますが見解を伺います。

林市長:

IR事業についてですね、様々な場面において、意見交換をしたり、お話を伺う機会があります。今日も色々とご意見を伺っていますけど、今回、コロナウイルスの対策をやってみて、やっぱり経済活性化をして、余力というか、いざという時に余力をつくっていかなければいけない。いま、行政の失敗だと言われましたけど、私は、経済振興させてきたことは、間違いではないと思いますし、道路事業についても、横浜市は結局道路事業については、大都市の中で遅れているともいます。山坂が非常にあるところですね。ですから、緊急の災害の時も、主要な道路が、ロードサイドのビルの例えば崩壊によって遮断されてしまうとかそういう懸念が以前あったわけです。いろんな意味で、地元の方の道路も整備しないといけないし、今回の北西線みたいに輸送に大きく関与するようなそういう道路も作っていかなければならないと思いますので、

IRはですが、何度も申し上げていますが、横浜市の経済活性化をつないでいく、リンクしていく、一つの政策としてよろしいのではないかと今考えているということでございますので、当然ながら、今はコロナ対策に本当に全力投球をしておりますけども、横浜市政というのは360度ですべてをやっているわけですから、IRだけとか、コロナだけではないと私は思っていますので、そういう意味では、どうぞご心配あると思いますけど、IRにのめりこんでいるとか、そういう記事が時々ありますけど、そういうことはございません。ということで、ご理解を賜りたいと思います。