日本共産党横浜市会議員

古谷やすひこブログ

横浜で「PCR検査を受けたい」と相談センターに電話した方のうち、わずか1.3%しか外来を紹介していない、驚きの資料を公開します!

いくら電話しても検査ができないという苦情が止まりません。

健康福祉局から昨日届いた資料によると、

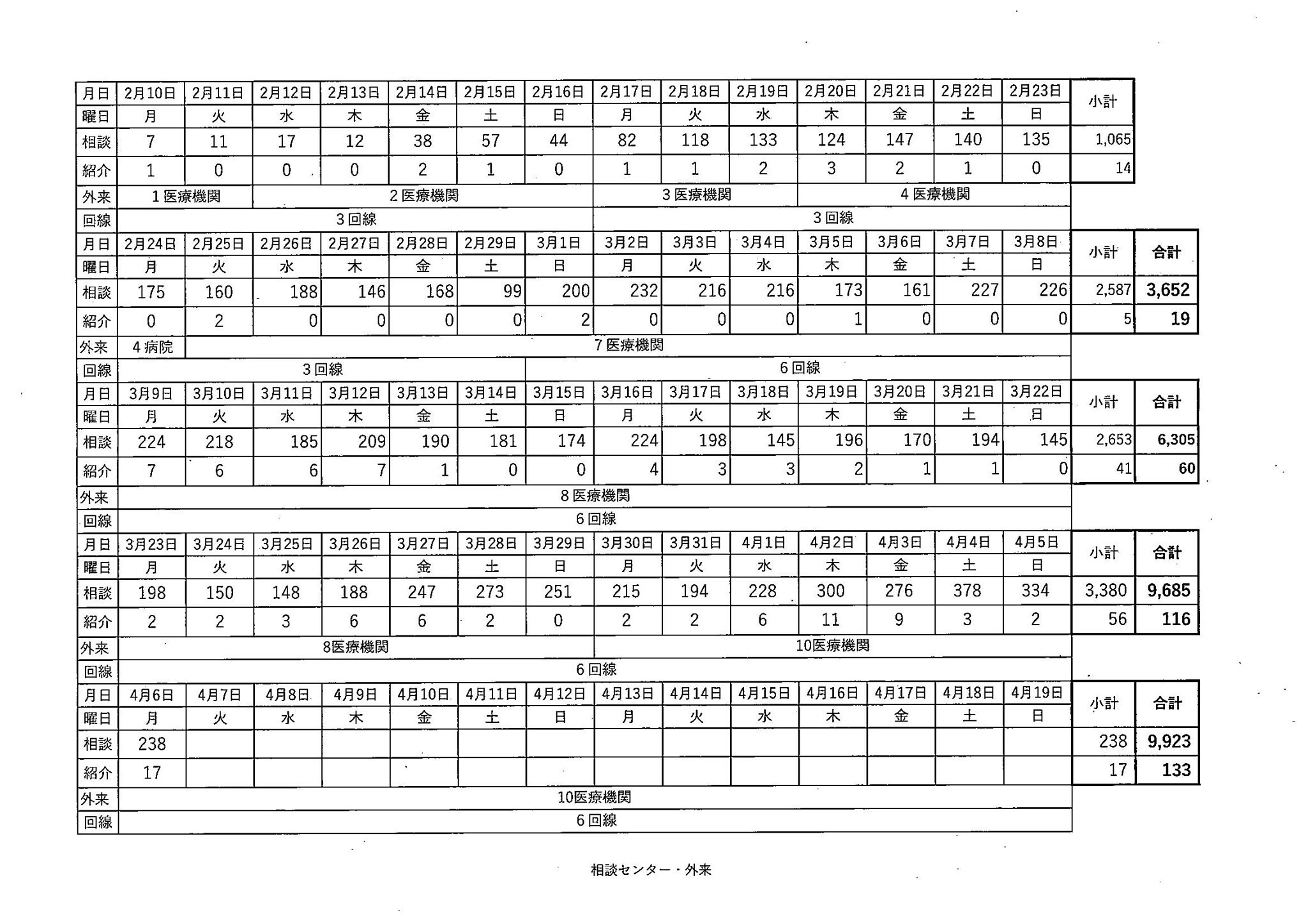

今まで、帰国者接触者相談センターに相談が入った数が9923件。

そのすべてがPCR検査を受けさせてほしいというもののはずです。

PCR検査を受けるには、

直接患者さんが相談センターに電話をした場合、医師の診察を受けてくださいと言われるパターンが多いようです。

そして民間病院の外来を受けても、その医師が相談センターに相談することになります。

病院医師が相談して相談センターが認めれば、次に帰国者接触者外来で受診となります。

そこで診察して医師が判断すれば、その場で検体をとり市の衛生研究所へ検体を送り結果を待つ。

とにかく、帰国者接触者外来にたどり着けなければPCR検査は受けられません。

本来は保険診療の適用になったにもかかわらず、PCR検査は本当に狭き門です。

つまり「PCR検査を受けたい」という電話が帰国者接触者相談センターに9923件(2/10~4/6まで)あって、

そのうち、帰国者接触者外来に紹介されたのが133件しかありません。

その詳細が、以下の表です。

つまり、PCR検査を受けたいと帰国者接触者相談センターに相談しても、1.3%しか外来に紹介されていない、ということ。

これでは、潜伏期間の長い新型コロナウイルス感染症を止めるのは難しいのではと思います。

引き続き、改善を求めていきます。

医師がこんなに頼んでもPCR検査を拒否された実例 ~これでは感染が広がるのは当たり前です

A病院から「新型コロナウイルス疑いの患者さんがいるんだけど、保健所からPCR検査を拒否された」との相談。

経過を聞いてみると、以下の通り。

当初の感染流行地域ではない外国籍の日本在住のBさん。

1月からその外国で滞在、3月末に日本に帰国された。

一か月前から頭痛・咳などの症状がとれず、息苦しさもあり、

本人が横浜市の新型コロナウイルス感染症コールセンターに検査を受けたいと電話。

コールセンターは「医師からの情報でなければ検査を受けられない」と。そこでBさんはA医療機関へ。

Bさんの訴えを聞いて、その時点でA医療機関の医師が保健所に連絡。

保健所からは「PCR検査は他疾患を否定して入院を要する状態に準ずることが条件。胸部レントゲン・インフルエンザ検査が必要」と。

そこで医師は、熱の状況の確認し37.5℃以下。胸部レントゲンでは肺炎症状を確認。インフルエンザ検査はA型B型ともに陰性。

あらためて医師が保健所に結果を連絡し、PCR検査を依頼。保健所は「是非について検討する」と。

その後、保健所からの返事は、「患者さんが行かれていた国が流行地域でない。」と検査適用でないと。

医師が「呼吸苦もあり胸部レントゲンでも肺炎所見あり。それでもできないのか?」

保健所からは「PCR検査をこれ以上増やしたくない。患者さんには検査を受けられないことを伝えてください」と。

本当にひどい。

健康福祉局に私から苦情を入れました。

そして再度、直接保険所長と医師でやり取りをしてもらうようになりました。

しかし結論は変わらず。

私から、健康福祉局に再度苦情と、医師に対してのPCR検査適用の基準を示すべきと要望し、後日明らかにしますとのこと。

そして再度、PCR検査は「医師が判断した時点で受けられる」ことを求めます。

それにしても、こんな対応じゃ患者が増え続けるのを止めることはできません。

特に、医療体制の維持拡充に多くの財政と資源と人を投入していただくように要望!! ~【緊急】新型コロナウイルス対策について抜本的対策を求める申し入れ(第一次)

2020年4月2日

横浜市長 林文子 様

【緊急】新型コロナウイルス対策について抜本的対策を求める申し入れ(第一次)

日本共産党横浜市会議員団

団長 荒木由美子

新型コロナウイルスの感染は、日本を含めた全世界中で広がっています。今まで誰も経験をしたことのないような事態が起こっており、毎日毎日事態は悪化しています。東京では、連日更新される最多感染患者数の公表がされ、神奈川県でも先週末外出自粛が要請され横浜市内でいつ爆発的な感染拡大が起きてもおかしくありません。

市民の命と暮らしに危険が迫っています。医療を必要とする市民。休校などで子育てと仕事の両立が困難な市民。ホテルや旅館、繁華街の飲み屋からは人が消え観光客も来ないという悲鳴を上げている市民。収入が激減している市民。業績不振で廃業する市民。雇い止めに合う市民。内定取り消しされる市民。日本で就労・留学できなくなった外国人。税金・保険料が納められなくなった市民。電気ガス水道が止まり、家賃を滞納し、食べていけなくなる、命を絶つ市民が出てくるかもしれない。そういう事態は何としても食い止めなければなりません。

重大な事態の中だからこそ、横浜市は総力を挙げて、市民の命と健康・暮らしを守るため、すべての部局が一丸となって想像力を働かせ、この難局に立ち向かっていただきたいと思います。今こそ市役所の名の通り「市民の役に立つ所」としてその役割を全面的に発揮していただくことを求めます。特に、医療体制の維持拡充に多くの財政と資源と人を投入していただくように要望します。

以下、速やかに必要な対策を前例にとらわれずに実施することを要望します。

記

1.医療・検査体制の速やかな拡充・支援を行うこと。

①帰国者接触者相談センターを通さず市中の医師の判断のもとで、速やかにPCR検査を受けられる検査体制の構築(ドライブスルー検査も含む)を行うこと。PCR検査

簡易キットの市中病院への導入支援を行うこと。合わせて抗体検査の実施を行うこと。

②医師会の協力を得て、区ごとの休日急患診療所を活用するなど新型コロナウイルス外来を開設すること。

③医療崩壊を防ぐために症状のない、あるいは軽症の陽性患者の隔離施設の確保をすること。市内公共宿泊施設はもちろん、民間宿泊施設も含めて確保すること。

④感染爆発することを想定して、市内入院病床への財政措置を行い拡充をはかること。特に市民病院の役割は重要です。新病院は新型コロナウイルス対策の核となるこ

とと、旧病院の建物は速やかに医療施設として使えるようにすること。

⑤医療継続に必要な医療機器(人工呼吸器など)の確保、マスク衛生材料の確保は市として最大限の責任を持つこと。

⑥潜在医療従事者(医師・看護師他)のボランティアの募集を行うこと。

⑦感染忌避などによる患者減で経営状況が悪化した医療機関の財政支援を行うこと。

⑧医療従事者に対する特別なケアを行うこと。

⑨上記の新型コロナウイルスに関する情報を速やかに市民に提供すること。

2.感染を拡大させないために、自粛と一体に損失補償を行うこと。

①労働者・自営業者・フリーランスの月額所得補償、家賃などの固定費の補償を国・県にも要望して行うこと。また本市独自でも施策化すること。

②消費税の納税猶予措置の実施と5%減税の実施を国に求めること。

③住民税・固定資産税・国保料・介護保険料・後期高齢者保険料など、減免・猶予措置の拡充・弾力的運用を行うこと。

④電気・ガス・水道などすべての公共料金の猶予措置・減免など弾力的運用を事業者に求めること。

⑤生活福祉資金貸付の窓口の拡大と手続きの簡素化を県に求めること。

⑥解雇禁止・内定取り消し・派遣切りを止めるように国とて早急に対応すること。

3.子どもたちを守りきるために

①学校の再開について、専門家の判断も参考にして判断基準を明らかにすること。子どもたちや教職員の安全を守ることができる対策を講じたうえで保護者の協力と納

得が得られる形で行うこと。

②保育園・学童の運営について、安全を確保するため施策を再度明らかにして財政的な支援も行うこと。

③虐待リスクの高い要保護児童についての対応は、特段の配慮で体制を拡充して切れ目なく行うこと。

4.市民を守るありとあらゆる支援を

①市民からのあらゆる相談窓口を区役所に設置すること。またコールセンターの回線を24時間体制としさらに増やすこと。

②帰国者・接触者相談センターの体制を拡充して受付時間を24時間対応とすること。

③感染忌避で利用者が減った介護事業所の財政支援を行うこと。

④妊婦の方で希望者が出勤しなくても済む制度の創設を国にも働きかけること。

⑤要援護者(高齢者・障害者)の実態の把握を行い、必要な支援策を検討すること。

⑥この非常事態の中、障害者団体の運営はより困難に陥っており、一層の支援を行うこと。

⑦市内在住外国人への情報発信を行うこと。

⑧イベント自粛の中、文化芸術活動に関わる方々の活動と生活を守る施策を行うこと。

5.今までのやり方にとらわれない緊急事態の認識で体制強化と補正予算編成を

予算が通ったばかりではありますが、今の事態は誰も経験をしたことのない事態であり、爆発的な感染状況となり医療崩壊を起こすような事態の中、粛々と従来の事

業を予算通りに進めていく事態ではないと考えます。今までのやり方にとらわれない緊急事態の認識をもって財源を捻出して、新型コロナウイルスの終息を一刻も早く

させること。そのうえでしか経済復興の対策はあり得ません。

私たちが予算議会の組み替え動議の提案で示した、IRカジノ誘致・花博・新劇場などに係る60億円に加えて、

・国内外からの誘客促進 2億1700万円

・MICE誘致・開催支援事業 3憶3871万円

・オリンピック関連 23億5600万円

・クルーズ客船の寄港促進と受け入れ機能の強化 24億4800万円

これらを財源として新型コロナウイルス対策への臨時の予算に振り向けることを横浜市・議会としても、その真剣な論議の場を持つことを求めます。

以上

もし緊急事態宣言が出されたら横浜はどういう事態になるのか?

首都封鎖(ロックダウン)などの言葉が都知事から発せられていますが、

実際にどうやって封鎖するのか?

それを実施するためには、法的な根拠が必要となります。

その根拠となるのが、「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法」です。

私たち日本共産党は、元の特別措置法も、今回の改正法も反対しています。

2020年3月7日付けのしんぶん赤旗で田村智子政策委員長は

「緊急事態宣言によって、いったいどういう行動が規制され、どこまで人権制限が行われるのかが実にあいまいだ。今回の一律休校でも明らかな通り、いったんその宣言で規制された場合、いつ解除されるのかもあいまいだ」と指摘。改定案には、与党内からも疑義の声が上がっていることをあげ、「いま必要なのは、緊急事態宣言のための法改正ではなく、国民が安心できるような思い切った予算措置だ。こっちの方がよほど急がれる」と述べました。

そのうえで先日、横浜市の総務局の担当者から、「もし緊急事態宣言が出されたら、横浜ではどういう事態になるのか」というテーマでレクチャーを受けてきました。

「横浜市新型インフルエンザ等対策行動計画」(62ページ)がホームページ上で公開されています。

それぞれの段階ごとに、何をするのかが示されています。しかし、いまがどの段階にいるのかということの基準が示されているわけではありません。

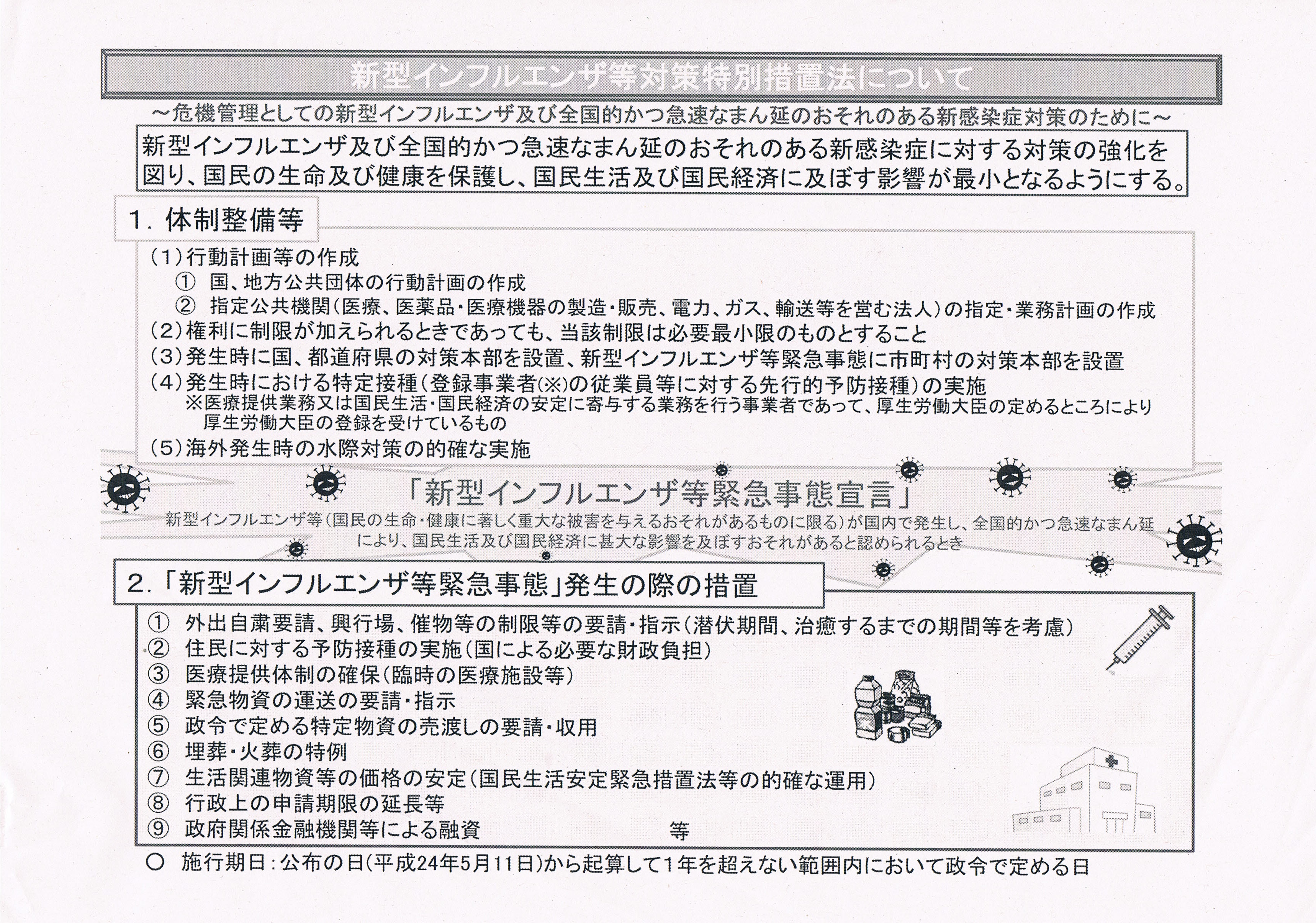

国の新型インフルエンザ等対策特別措置法の概要版が以下の資料です。

これによると、資料下段に「『新型インフルエンザ等緊急事態』発生の際の措置」とあります。

その項目を見れば、例えば「外出自粛要請、興行場、催物等の制限等の要請・指示」は、今まさに行われていることとほとんど変わりありません。

但し、「指示」となった場合には、指示をした国がそれに伴う損失補償が必要になると思われます。

緊急事態宣言によって、不必要な私権の制限はするべきではありません。

しかし、緊急事態宣言が発令されたからと言って、この概要や先の「横浜市新型インフルエンザ等対策行動計画」を見れば、

そう大きく今の状態から変わることはないかなというのが、私の率直な感想です。

とすれば、今の自粛要請をより実効性を高めるために支援をセットでやらなければ、自粛に協力をした方がただ経済的に困窮するだけになります。

引き続き、情報収集と発信を続けていきます。

「横浜にIRカジノがいらない、決定的な理由は…」「市民の声が怖くない自信があるのであれば、市長を今すぐやめて選挙で市民に問え。」 ~3月24日 本会議討論 その三

最後に、IRカジノについてです。今回の予算案はまさに市として昨年12月に審議されたIRカジノを推進する補正予算に続いて、来年度の本予算として計上・提案されたもので、横浜市としてIRカジノ推進に乗り出そうとする意思を明確にした予算です。私たちは正々堂々、横浜にカジノはいらない、IRカジノの誘致方針の撤回を求め、IR推進費用は全額削除を求めます。

「IRについて、イコールカジノではない」と推進派は言い張っていますが、IR施設面積全体の最大3%のカジノがIR収益の8割をたたき出す。採算の取れない97%の面積の施設を3%の面積のカジノが支える仕組みがIRです。IR整備法では、カジノ収益の粗利(GGR)のうち3割を納付金として国と市に半分ずつ納付させます。つまり、横浜市がIRによって得られる収入の主なものは、文字通りカジノの負け金であることははっきりしています。人の不幸の上に税収を得ることを認めるわけにはいきません。

他の公営ギャンブルと決定的に違うのが、カジノの胴元が民間企業だということです。横浜市にカジノの粗利のうち15%が入るとしても、大半の収益は胴元の民間海外企業等に入ります。山下ふ頭という横浜市民の共有財産を使って民間カジノ企業が営業し、日本人特に横浜市民をホテルやショッピングモール、世界最高水準のエンターテインメントなどで囲い込みながらカジノ売り上げを上げていく。カジノが順調に売り上げを伸ばさないとIR全体では施設が持たなくなります。そうするといかにカジノの売り上げを極大化するためにどうするかの巧妙な仕掛けが必要となります。また、カジノ事業者はカジノ客に直接賭博の資金を貸し付ける「特定資金貸付業務」がIR実施法に規定されています。この業務は従来の貸金業法や銀行法で縛られないために消費者保護の考え方が適用されません。またカジノ事業者がお金を貸すにあたって様々な抜け道があるうえ、延滞した場合裁判所の命令で債権回収できることや、カジノ事業者が住宅ローンやクレジットカードの利用状況など顧客の信用情報を得られる仕組みなどもあります。これでも平原副市長は、市民に貸し付けは禁止だと嘘をつくのでしょうか。

横浜市で示されている増収の皮算用が820億円~1200億円と事業者が示していますが仮に1000億円の増収なら、大阪IRの試算に準じて算出するとカジノ収益全体は4870億円です。これはシンガポールのマリーナベイサンズ2個分の超巨大カジノという規模です。また4870億円のカジノ収益を上げるためには一日当たりに直せば13億3400万円。この収益を出すためにはいったいどれだけの人の生活を奪わなきゃならないのでしょうか。また毎日最大で11万人の訪問者がこのIRに押し寄せるという試算。どれだけバラ色の計算なんでしょうか。このバラ色の根拠を全く示さず信じてくれと言われても、誰が信じるでしょうか。アドバイザリー契約を結んでいるEYは、その海外法人がカジノ事業者の監査を行っている法人です。日本でのカジノ事業展開を進めたいカジノ事業者が、同じく日本でのカジノ事業を進めたい監査法人が結託して、市長は手玉に取られるだけではないでしょうか。

逆にギャンブル依存症や犯罪の発生などの負のコストについてはいまだに一切示されていません。これで丁寧な説明をと、分かってもらいたいと、いくら市長が言い続けてパブコメを実施しても、市民をバカにしているとしか思えません。港で働く港運協会のみなさんがカジノ誘致に反対していて、今回の議論の中で立ち退かなければ強権的に代執行することも検討していることが明らかになりました。まさに、反対する市民は排除するやり方は民主主義とは相いれません。

市長!そしてカジノ推進派の議員のみなさん。この場にいる皆さんは誰一人としてカジノ推進を公約に掲げた人はいません。そんなに、カジノを進めたいのであれば、市民の声を聞くのは当たり前のことではないでしょうか。 なぜやらないんですか。いま横浜市ではほとんど前例のない、直接請求の住民投票条例の制定の運動が起こっています。カジノについて市民に説明をし市民の声を聞くのは、市長だけではなく議員一人一人に問われている問題です。市民主導で行われている直接請求の住民投票条例制定にぜひ賛成することを呼びかけます。正々堂々、市民に問いかけましょう。

なぜやらないんですか。いま横浜市ではほとんど前例のない、直接請求の住民投票条例の制定の運動が起こっています。カジノについて市民に説明をし市民の声を聞くのは、市長だけではなく議員一人一人に問われている問題です。市民主導で行われている直接請求の住民投票条例制定にぜひ賛成することを呼びかけます。正々堂々、市民に問いかけましょう。

以上討論を終えます。