日本共産党横浜市会議員

古谷やすひこブログ

横浜市の教育行政をつかさどる最高意思決定機関の教育委員には、こういう役割を果たしていただくことを要望する!! ~12月19日 第四回定例議会 人事議案賛成討論

本日の第四回定例議会の最終日に提案された教育委員の人事議案について以下の通り、賛成討論しました。

人事議案についての討論

日本共産党 横浜市会議員団

古谷やすひこ

教育委員の人事議案について討論します。私たちは、今回の議案については賛成します。そもそも教育委員の任命は、首長が自らの部下を任命する行為ではなく、かつての公選制に代わる地域住民の民意を反映するための任命です。国会でもこのことは、当時の下村文科大臣が「教育委員の任命に当たっては、多様な民意が反映されるよう配慮することが求められています。」と答弁しています。新たに教育委員として着任されるにあたって、改めて教育委員は、こうあるべきという姿を発言させていただきます。

教育委員会は、都道府県及び市町村等に置かれる合議制の執行機関であり、教育・生涯学習・文化・スポーツ等の幅広い施策を所管しており教育行政の最高意思決定機関です。文科省のホームページによれば、教育委員会には、3つの特性があります。一つは首長からの独立性。首長への権限の集中を防止し、中立的・専門的な行政運営を担保すること。もう一つは合議制。多様な属性を持った複数の委員の合議により、様々な意見や立場を集約した中立的な意思決定を行うこと。最後は、住民による意思決定。住民が専門的な行政官で構成される事務局を指揮監督する仕組み(レイマンコントロール)で広く地域住民の意向を反映した教育行政を実現すること。

教育委員会の3つの特性のうち、特にこのレイマンコントロールについてですが、これを実現するためには、教育委員の方々が、子どもや保護者、教職員、住民の悩みや願いを誠実に聞くことを積極的に行うことがどうしても必要になっていきます。そうした現場の実態から得た知見や感覚をもとに教育委員会事務局ともやり取りをしながら教育施策を豊かにしていくものだと思います。例えば、埼玉県の鶴ヶ島市では、条例をつくって住民参加で市の教育施策を策定していくことを目指しています。市の教育大綱を策定する際にも、子ども・教員・保護者らにアンケート調査を実施し、その結果に基づき保護者・住民・教職員と対話を重ね、子どもたちから直接ヒアリングも行い市の教育大綱をボトムアップで作り上げています。本市のような大都市で、現場の声を教育施策に反映させるのは困難があります。公立小中学校だけで600を超えます。現場の声を聞くといっても6人の教育委員で対応するのは不可能に近いです。この困難を解消するために、行政区単位に一定の権限を委譲するような区ごとの教育委員会を置くことなど工夫が必要ではないかと思います。そして自治体の教育施策を住民側からチェックし改善することが教育委員に課せられた大きな役割だと思います。そうした裏付けを教育委員一人一人がなければ、教育委員会は形骸化してしまいます。

今横浜市の教育行政の中では、真っ先に教員の働き方改革の問題、教科書採択のプロセスの改善について、教育委員会の中で論議いただきたいと思います。特に教科書採択について、来年度は中学校の教科書採択が行われます。横浜の公立中学校では、現場の評価が高くない育鵬社版の歴史公民教科書が使用されています。私たちは市教委の教科書採択の在り方について、これまでも繰り返し問題点を指摘し改善を求めてきました。最大の問題は、学校現場の意見を調査・集約しないことです。県内の多くで実施されている現場の教員と学校の意向を尊重する仕組みを横浜でもつくることを検討いただきたい。横浜市教育委員会のホームページでは「地域住民の多様な意見を反映」することが教育委員会の目的の一つとして設置されていると書かれていますから、それを文字通り実践するように望みます。教科書採択の公開性を高めるために、場所についても工夫していただきたい。今までは通常の教育委員会会議室で傍聴者が少数に限られる場所になっていますが、多くの市民の皆さんが望む開かれた教科書採択を実現していただきたい。このことも、教育委員会の在り方から考えれば当たり前のことです。来年の教科書採択は、新市庁舎で行われることになると思いますから、多くの市民のみなさんが高い関心をもつ事柄ですから、傍聴希望される方がすべて入れるような公開の場所で行われることを望みます。

また分校化された北綱島特別支援学校についても、元の本校に戻してもらいたいという声が現場から上がっています。新たな教育委員に着任されるにあたって、ぜひ現場の保護者の声を聞いていただきたい、子どもたちの様子を見ていただき、現行の方針についても再検討いただきたいと思います。

また県内で中学校給食の唯一実施されない自治体となってしまうことについて、子どもたちや保護者の声に真摯に耳を傾け、たとえその当事者の声が市長の意向に反していても、教育委員会は市長部局と一体の組織でもなければ、下請け機関でもなく、独立した組織ですから、ぜひ真剣に検討いただき教育委員としての役割を発揮していただきたい。

縷々述べましたが、教育長に置かれましても、あらためて教育委員会の役割や成り立ちを鑑みて、透明性ある、住民参加の教育行政運営に当たっていただきたいことを申し上げて、討論を終えます。

以上

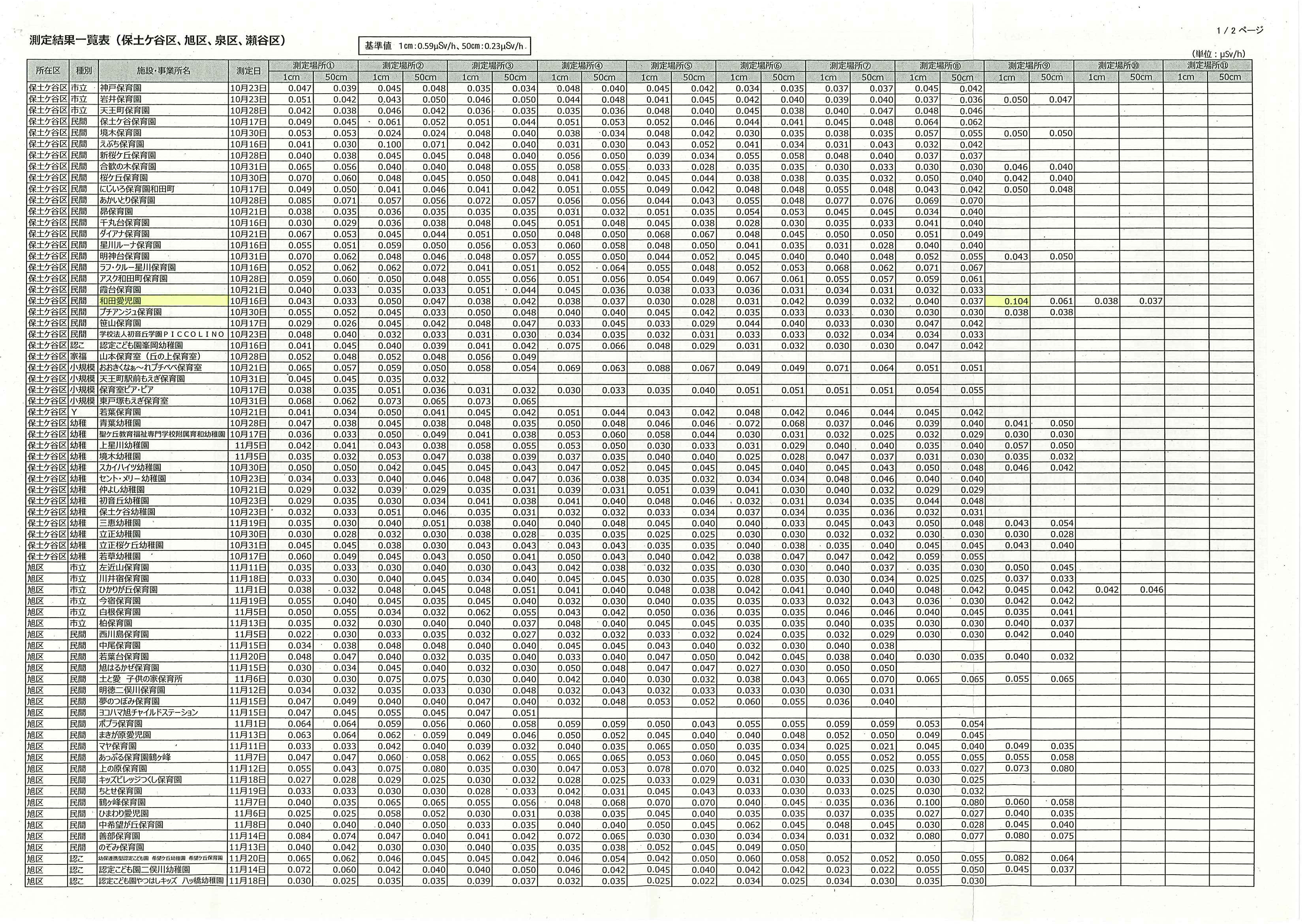

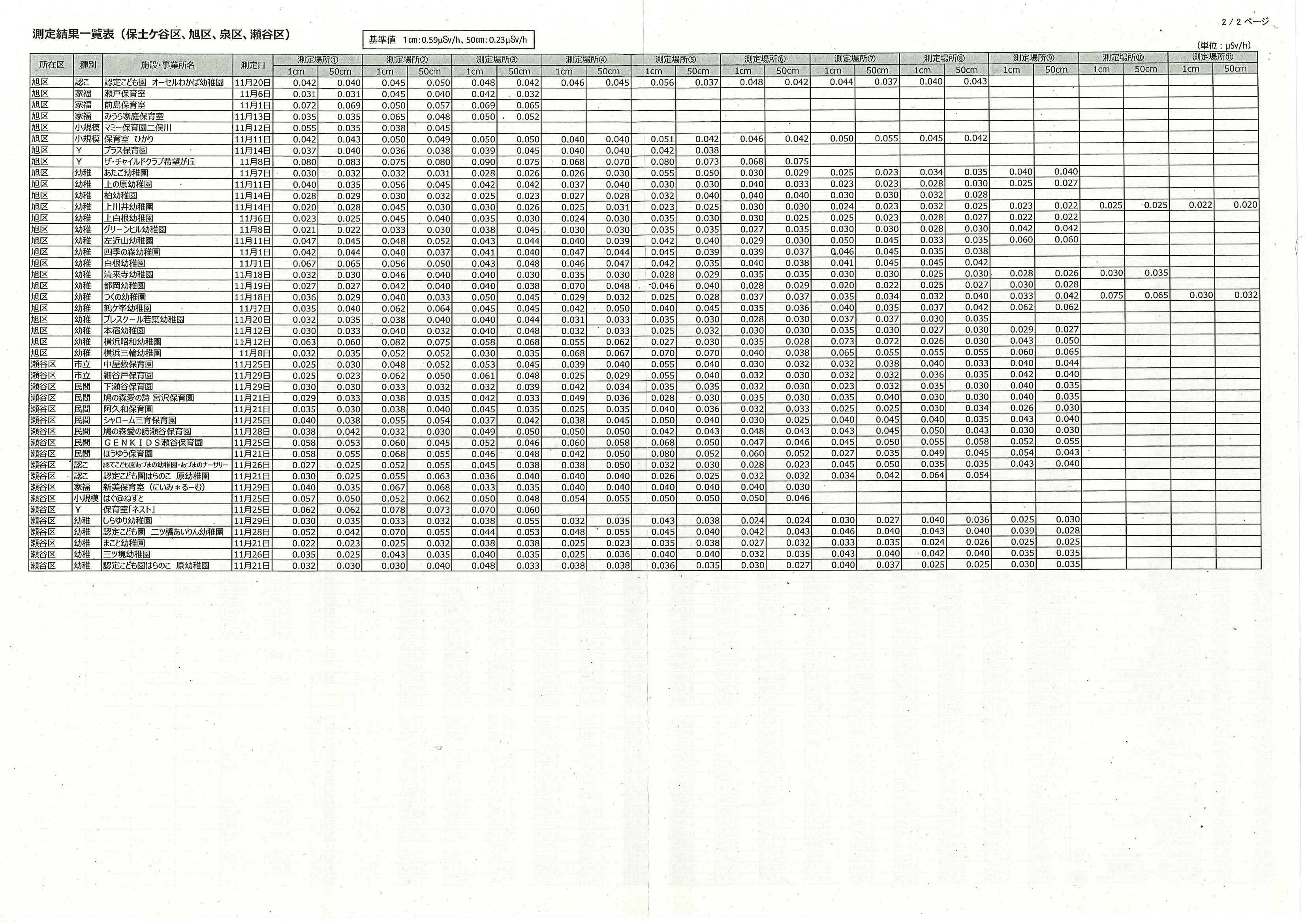

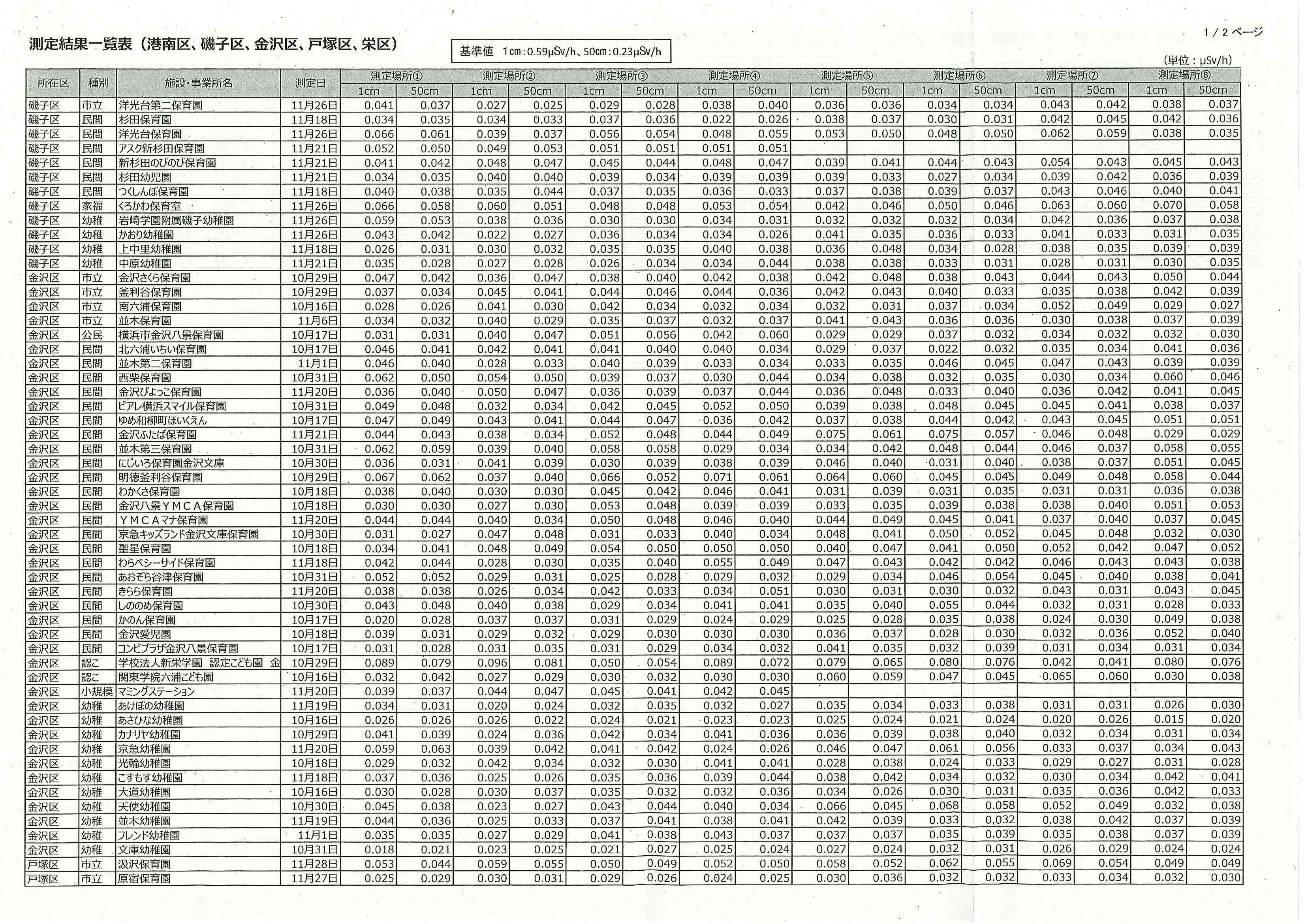

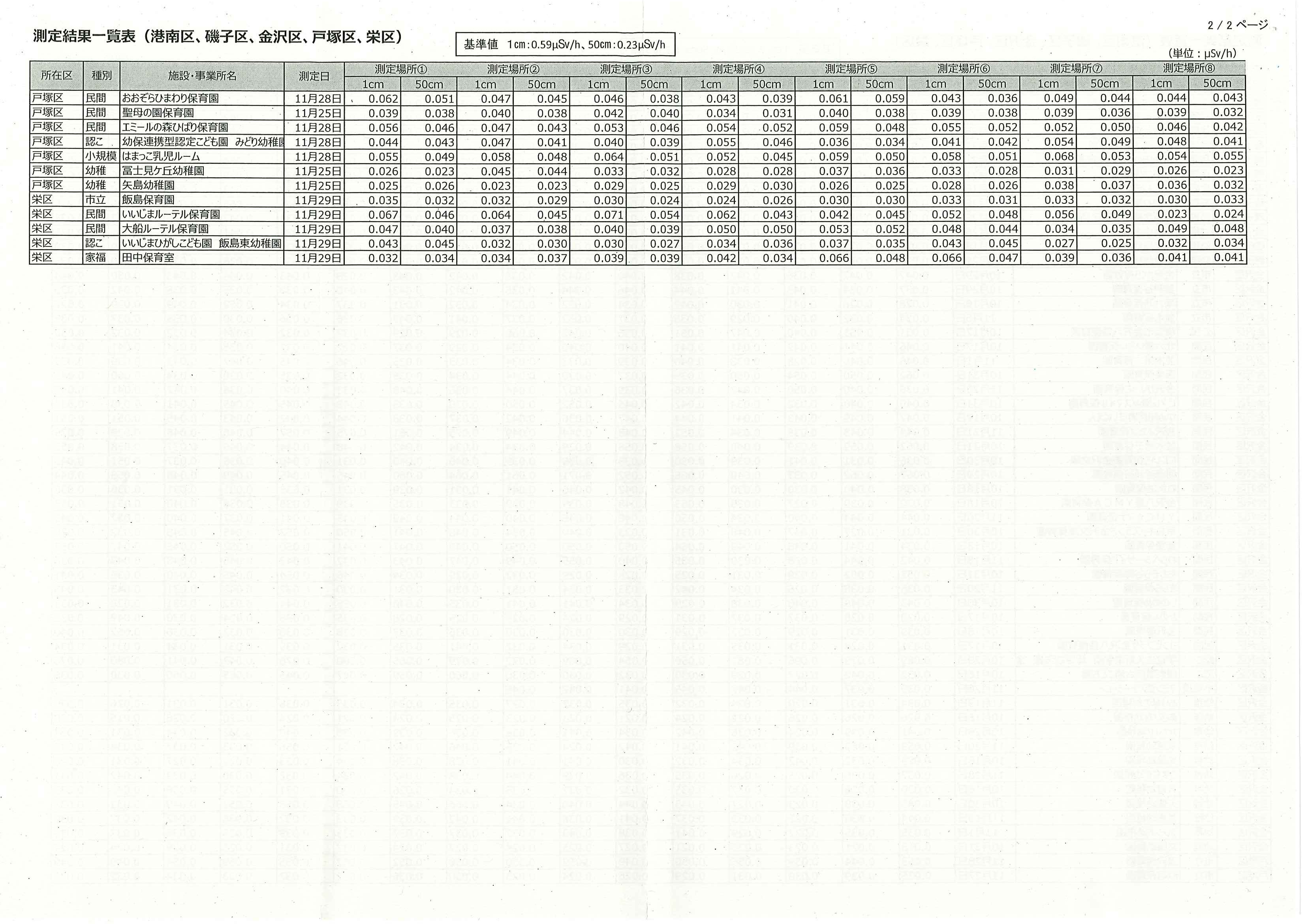

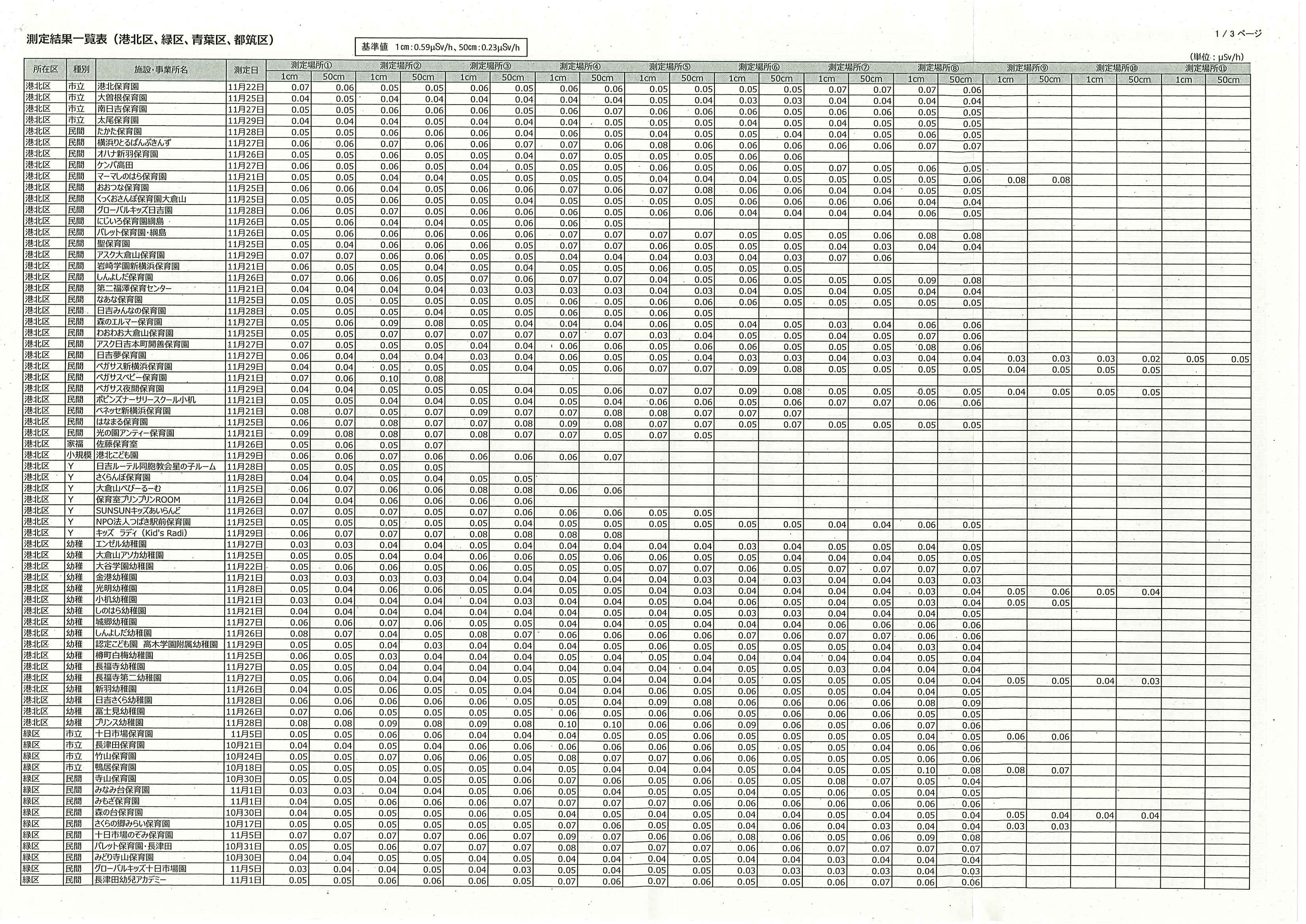

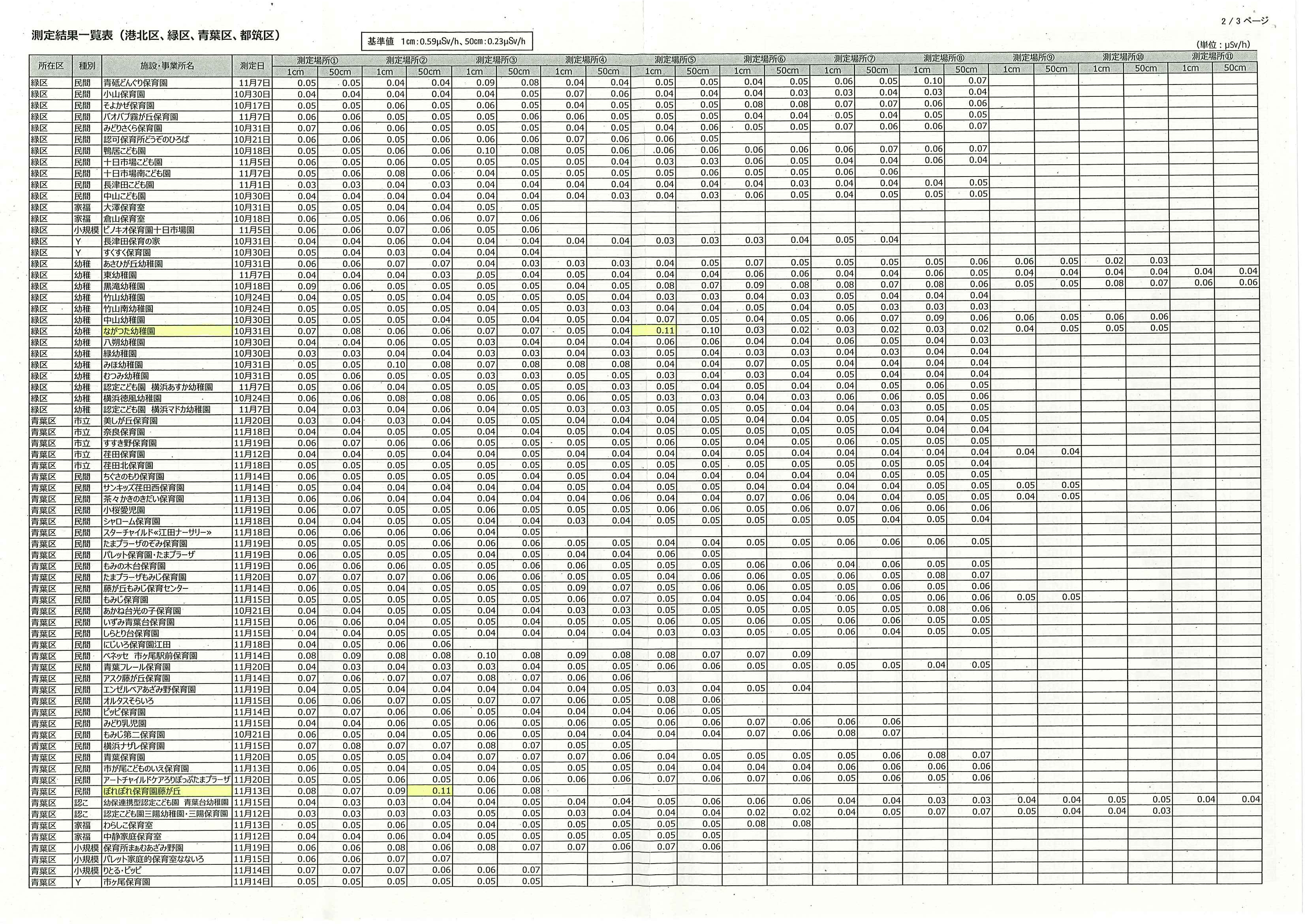

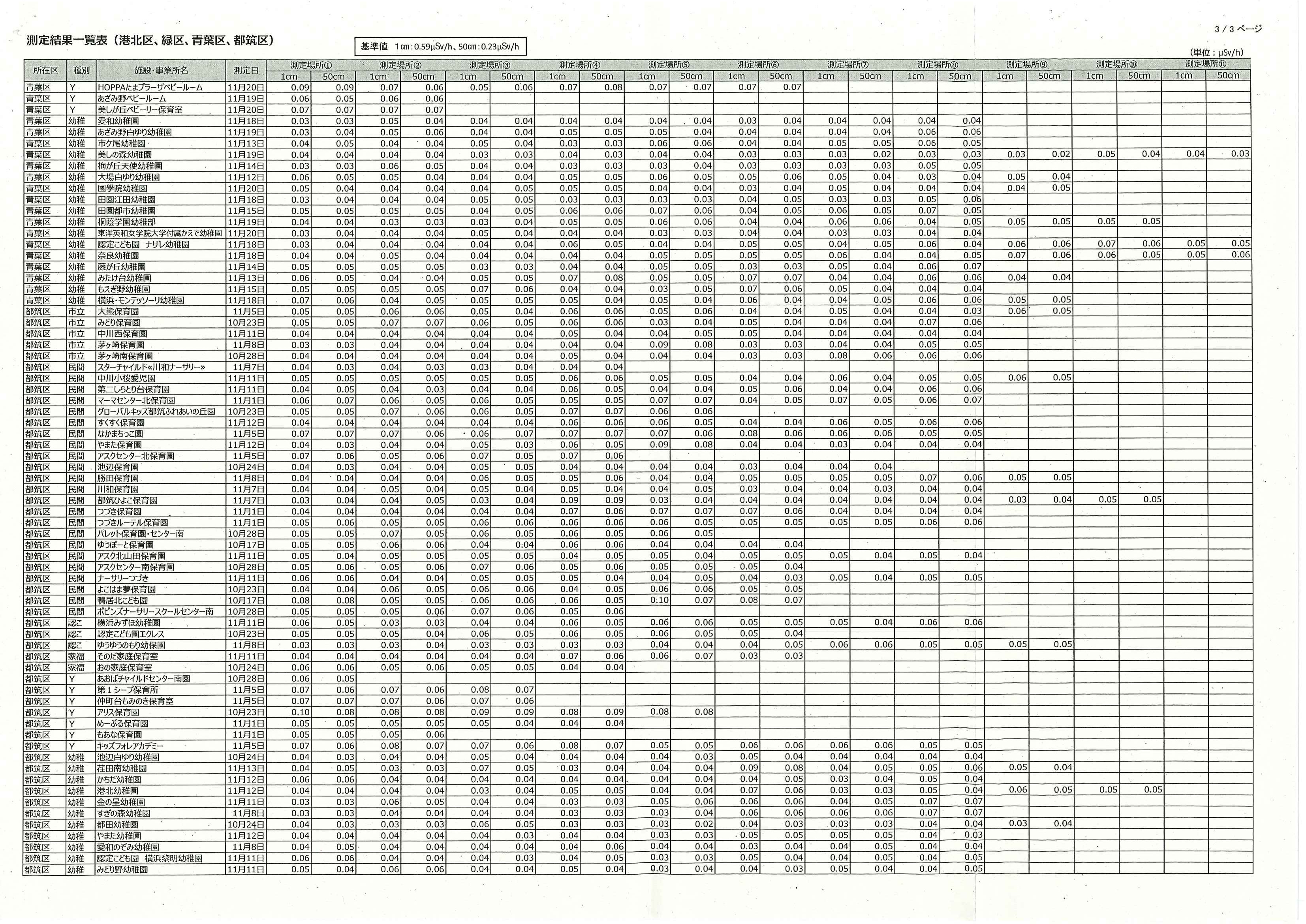

【生資料】横浜市内の全保育園・幼稚園等で「園庭などにおける空間放射線量の測定」が行われた結果一覧です ~まずは、保土ヶ谷区・旭区・泉区・瀬谷区の分が公表されました

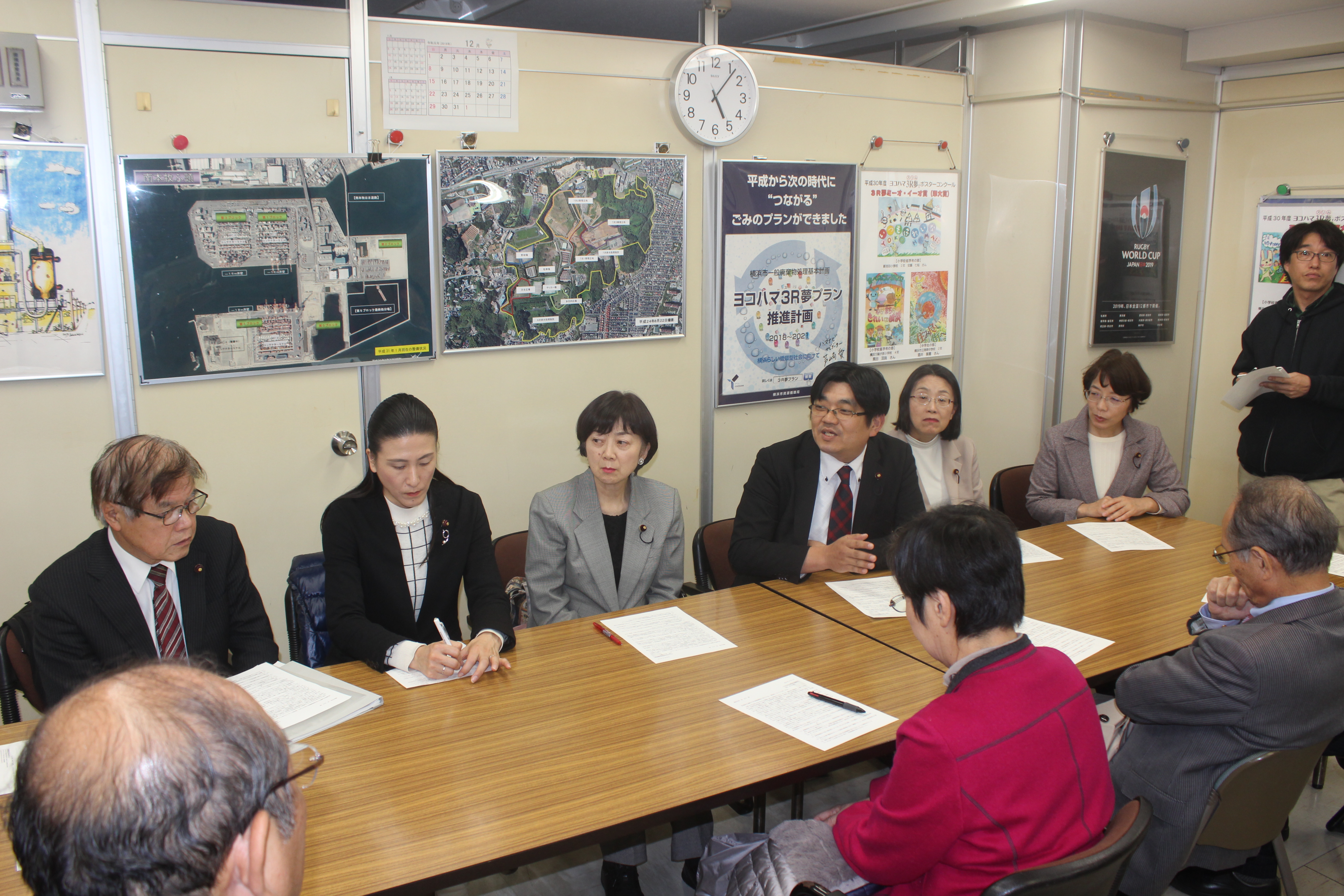

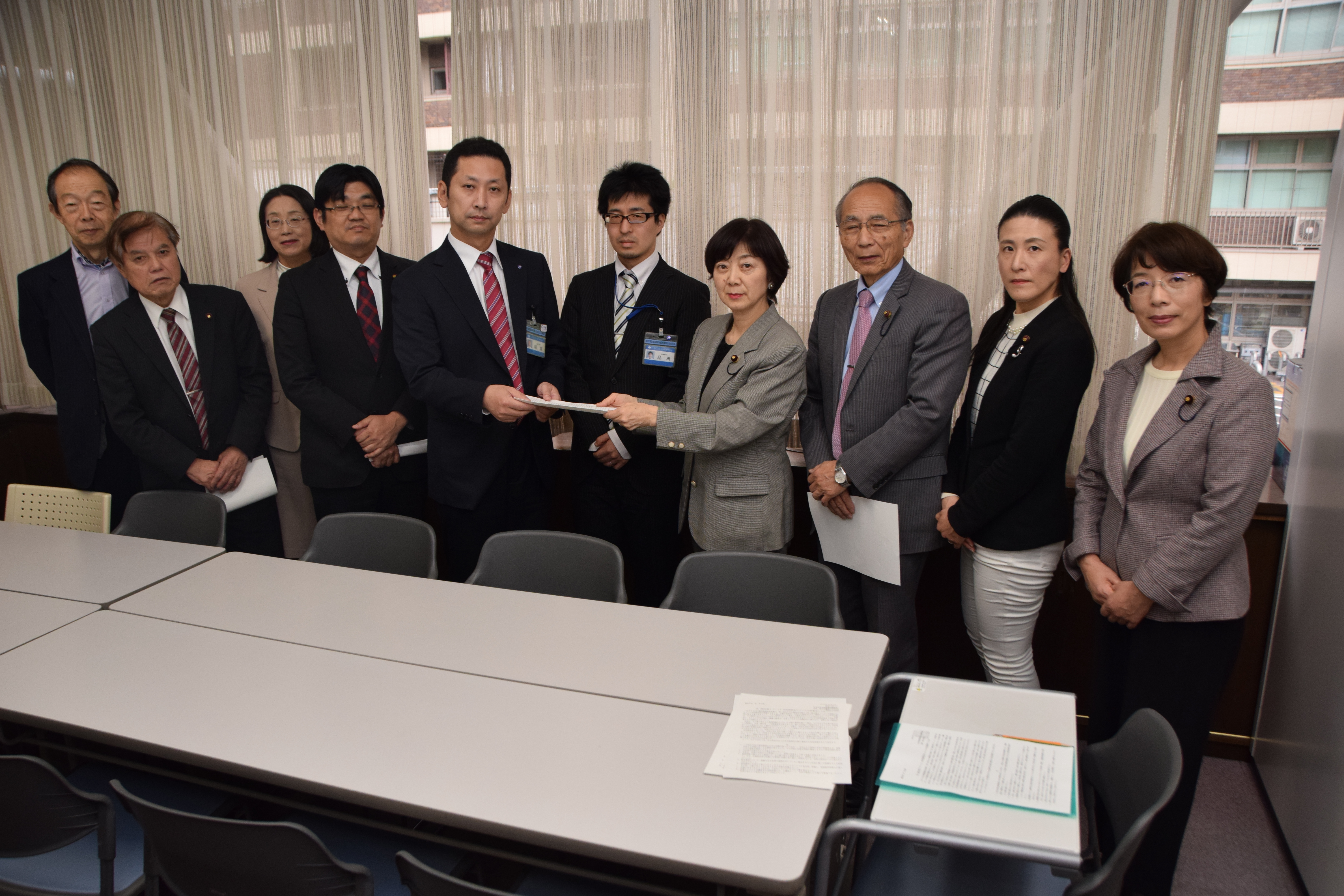

日本共産党横浜市会議員団として、宮城県丸森町の災害廃棄物の受け入れ・焼却についての申し入れ を本日行いました!!

2019年12月6日

横浜市長 林 文子 様

日本共産党横浜市会議員団

団長 荒木由美子

宮城県丸森町の災害廃棄物の受け入れ・焼却についての申し入れ

台風19号は東日本を中心に広範囲に甚大な被害をもたらしました。横浜市は環境省・丸森町の要請を受け、宮城県仙南地域(丸森町)の災害廃棄物(家財可燃物)を都筑工場で焼却処理をするとしています。本格受け入れの準備のために、11月27日、災害廃棄物はJRコンテナ貨物で神奈川区羽沢駅に輸送され、トラックで都筑工場に搬入、廃棄物の放射線量を測定し、試験焼却が行われました。そして今後、本市焼却工場での処理及び運搬に支障がないか確認し、本格的な受入れを開始するとしています。

本市のこれまでの対応についての問い合わせが連日市民から党議員団に寄せられています。「環境大臣の記者会見で初めて知った、市が先に公表しないのはおかしい」「市民に隠れてやっている、やましいからだ」「福島第一原発による放射能汚染地で発生したものは危ないはずだ」「どうやって放射能を測定しているのか」「どんなものが運ばれるのか」等々です。

横浜市が受け入れることを、最初に市民が知ったのは、11月23日の新聞報道で、環境大臣が22日に行った記者会見の記事からです。本市が、試験焼却に関して、情報提供したのは、担当常任委員会の議員と記者クラブのみでした。宮城県は、「丸森町の災害廃棄物に係る横浜市での受け入れについて」と11月25日に記者発表しています。本市は今に至るも、記者発表していません。市民置き去りとの批判の声があがるのも当然のことです。

丸森町は福島第一原発事故の際に、極めて高い放射能汚染を受けた地域です。本市は、除染が終了している、住民が普通に暮らしているところと説明しています。しかし、広大な森林すべてが除染されているわけでなく、生活圏に隣接したところに限られています。

その森林に降った大雨が流れ込んだ河川の氾濫による浸水で多くの家屋が被害にあったため、大量の災害廃棄物が発生した事実を知っている市民が、持ち込まれ、焼却される災害廃棄物の放射能汚染を心配するのは当たり前のことと受け止めるべきです。これまでの市の態度には、このことを配慮した形跡が見当たりません。 災害廃棄物の受け入れ・焼却について、これまでの市の対応への市民の不信感を取り除き、焼却への不安を解消することが早急に求められており、以下申し入れます。

記

(1)試験焼却に至るまでの顛末をつまびらかにし、放射能汚染の心配はないとするデータとともに局ホームページに載せること。

(2)焼却予定の災害廃棄物について、詳細な放射能汚染測定データを搬入出ごとに示すこと。

(3)データの示し方については、専門的知識を持ちえない一般市民でも理解できるよう工夫をこらすこと。

(4)放射能測定の方法と測定者については、あらかじめ公開し、その適否について、市民意見を聞くこと。

(5)受け入れ側の横浜市のチェック体制を焼却後も含めて構築すること。あわせて測定結果は公表すること。

(6)都筑工場周辺の住民に今回の災害廃棄物の受け入れについての説明を行うこと。

(7)以上のことを実行されない限り、災害廃棄物は受け入れないこと。

以上

説明会の会場からは「なぜ市長は市民と話さないのですか」との声も! ~緊急にIRカジノ市民説明会の運営の改善を申し入れました!

2019年12月6日

横浜市長 林 文子様

日本共産党横浜市会議員団

団長 荒木由美子

IR(統合型リゾート)市民説明会についての改善申し入れ

12月4日(水)横浜開港記念会館で、第一回目となる横浜市主催の「IR(統合型リゾート)の実現に向けて」の市民説明会が開催されました。大勢の市民が、市長から直接IRカジノ誘致についての市民の疑問に答える場であるとして、大きな期待をもって集まって参加されていたと思われます。しかし、実際は、その期待に応えるものではありませんでした。市長は予定されていた45分の説明時間を1時間に延長し、ほとんどが市の現状と課題の説明と、自身のこれまで実績宣伝に費やされ、本題のIRの説明に要された時間はわずかでした。

市民は、その場で渡された質問用紙にわずか15分間で質問を書いて提出。その中から司会者が抜き出した質問に、市長・副市長・IR推進室長が答えました。様々な角度から質問が出されましたが、司会者が「これは意見ですね」と勝手に仕分けしてしまい、市側の一方的な回答を聞かされ続けるものでした。30分間の質問回答終了時間が近づいてきたとき、一人の男性から「なぜ市長は市民と話さないのですか」との声があがりました。当然の叫びではないでしょうか。

市民説明会と言っても、市民に向き合わず黙って聞かされ続けるという民主主義とはかけ離れた会となっていたこと、そして何故そう市民が受け止める事態となったのかを市は検証し、直ちに改善するべきです。カジノ誘致の是非は別として、市民意見は聞置くだけ、進めたい事業は何が何でも推進するんだという姿勢のみがあまりにも前に出ている説明会となっていることは、民主主義と住民自治にかかわる問題であるとの受け止めが必要です。

よって、以下の点につき、次の神奈川区での市民説明会以降の運営から至急改善するよう求めます。

記

1,一方的な市長の資料説明に大半の時間を使うのではなく、市民からの質問に市長が直接答える、直接対話する時間を多くする運営に変えること。その対話に必要な時間を

確保するために閉会時間を延ばすなど柔軟な運営とすること。

2、司会者が必要以上にその場を仕切らないこと。

3、市長は、会場の市民からの質問について、質問の真意をくみ取り真摯に回答すること。

4、質問用紙で提出された質問には、その場で答えた質問も含めて、質問全てをホームページで回答すること。また、会場参加者の持参した質問も同様に取り扱い、回答す

ること。回答は説明会ごとに速やかに行うこと。

5、配布資料について、誤解を生む表現や根拠を示していない数字を示して市民に誤った認識を与える記述は訂正すること。

6、説明資料に市民から寄せられているカジノについてギャンブル依存症、街壊し、地域経済衰微など様々な不安、心配の声とそれに対する市の見解を記載すること。

7、会場に空きがあるのであれば、予約をしていない方でも入場を認めること。

8、会場入り口から大層物々しく、市民が緊張して入場する事態であったので、市民が安心して参加できるよう対応すること。

以上

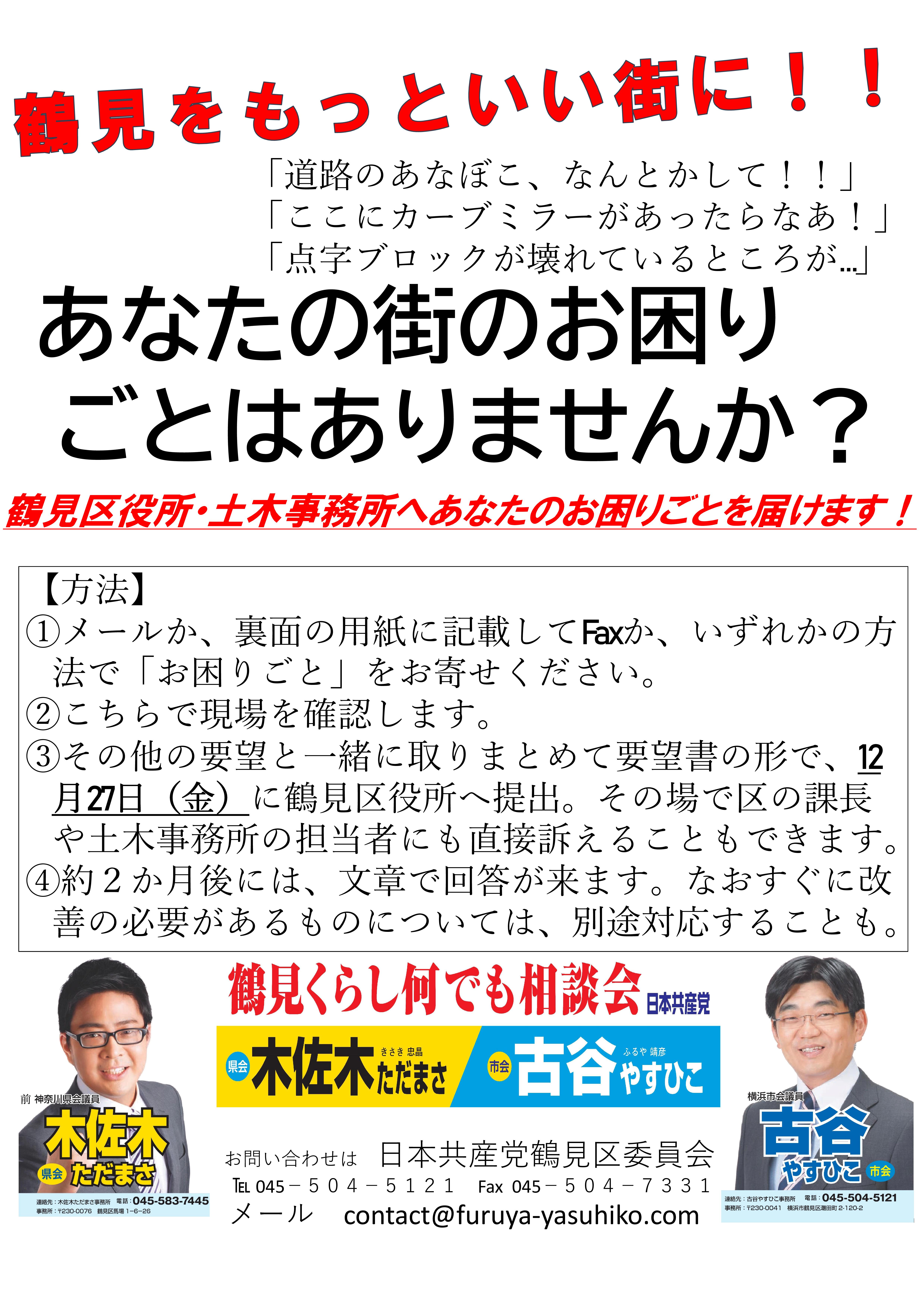

鶴見をもっといい街に!! あなたの街のお困りごとはありませんか? 鶴見区役所・土木事務所へあなたのお困りごとを届けます!