日本共産党横浜市会議員

古谷やすひこブログ

「カジノ解禁・誘致 反対」IR法成立 横浜で緊急市民集会(神奈川新聞) 「カジノ阻止 横浜から」野党・市民が集会(しんぶん赤旗) ~各紙に掲載されました!

神奈川新聞 2016年12月25日 社会面

しんぶん赤旗 2016年12月25日 社会面

「鶴見の街をもっとよくするために!」 12月21日 AM9:30~ 鶴見区役所・土木事務所との交渉を行います!!

党議員団で議長に申し入れ「政務活動費 使途制限・透明性の強化を」 ~2016年11月26日付けのしんぶん赤旗・首都圏版に記事が掲載されました

2016-11-26 | ブログ

政務活動費の使途の制限強化と透明性アップに関しての申し入れを議長に対して行いました!!

2016年11月24日

横浜市会議長 梶村 充 様

政務活動費の使途の制限強化と透明性アップに関しての申し入れ

日本共産党横浜市会議員団

団長 大貫憲夫

国会では、白紙の領収書の扱いを肯定化するような大臣答弁をめぐって、大きな問題となりました。また、政務活動費の不正支出問題で、富山市議会と富山県議会では議員が辞職し、補欠選挙実施という異常事態が生じています。「政治とカネ」の問題に国民・市民の厳しい目が注がれている中、今こそ、私たち議員側から進んで政務活動費の使途の厳格性・透明性を高める努力を行うことが必要です。

日本共産党横浜市会議員団は、現在ホームページで政務活動費の出納簿を自主的に公開しております。また、領収書に加えて、広報紙、市外視察報告書、委託調査の成果物についても、団控室で公開しています。さらに透明性を高めるために、何ができるのかを検討しているところです。

市の税金の使い方が適切かどうかをチェックする議員は、自らの税金の使い方についても厳正に対応しなければなりません。政務活動費が議員に還流することは、絶対あってならないことです。全国では政務活動費の使途の厳格性・透明性をより高める取り組みが進み始めています。また、2012年に地方自治法改正によって、「議長は、政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めることとする」と、議長の努力義務が新たに課されることとなりました。

こうした経過から、以下の通り、現行の運用規定である「政務活動費の手引き」の改善を提案します。議長主導で一刻も早く議論を開始されることを要望いたします。

- 使途制限強化策についての提案と提案理由

- 食糧費は湯茶、宿泊を伴う朝食、夕食を除き廃止すること・・・昼間の時間帯での会議等での昼食代は一般的に日常生活の中で各自が負担しており、また、外部団体主催の会議等での飲食に公費を充てることは、会議が市政と関連性があるとしても、そこで出される酒食代までもが私的な飲食と違う公的な性質をもったものであると証明することは困難なため。

- タクシー利用と駐車場利用については、利用議員名、目的、タクシー利用しなければならなかった理由を記載したものに限ること。・・・私用ではないことを証明するため。

- 購入した図書や資料については、その名称を明確にすること。・・・私用ではないことを証明するため。

- 会派並びに会派所属議員のもとで政務活動に常勤で従事する者を雇用する場合は、会派雇用とすること。・・・議員個人の私設秘書ではないかとの誤解を避けるため。

- 事務所費については、議員の親族に対する賃料と、議員が経営する法人が所有する建物の賃料については、認めないこと。・・・議員並びに親族の資産形成としないために。

- 切手の大量購入は認めないこと。・・・換金性があるため。料金別納など代わりが可能なため。

- 年賀はがきの大量購入は認めないこと。・・・換金性があり、私用との区別も困難なため。

- 市外視察の利用列車はグリーン車使用を禁じ、利用飛行機はエコノミーとすること。・・・グリーン車を使用する理由が見当たらないため。

- 事務所運営、調査活動一般を一括して委託する方式は認めないこと。・・・より説明責任を果たすため。

- 広報紙の領収書は、単価、部数を記載すること。・・・より説明責任を果たすため。

- 支出内容・活動内容の更なる可視化、公開の透明度アップについての提案

- 収支報告書、会計帳簿、領収書を市会ホームページで公開すること。

- 経過措置として、領収書等の写しの交付を電磁的記録(PDFデータ等)によって行うこと。

- 議長への提出は、上記①のほかに、広報紙、市外視察報告書、政務活動員雇用契約書(写し)、調査委託など各種契約書(写し)、調査委託の成果物を加え、公開対象とすること。

- 公開物は、閲覧室で保管し、閲覧申請のうえ、職員の立会抜きで、閲覧できるようにすること。

以上

2016-11-24 | ブログ

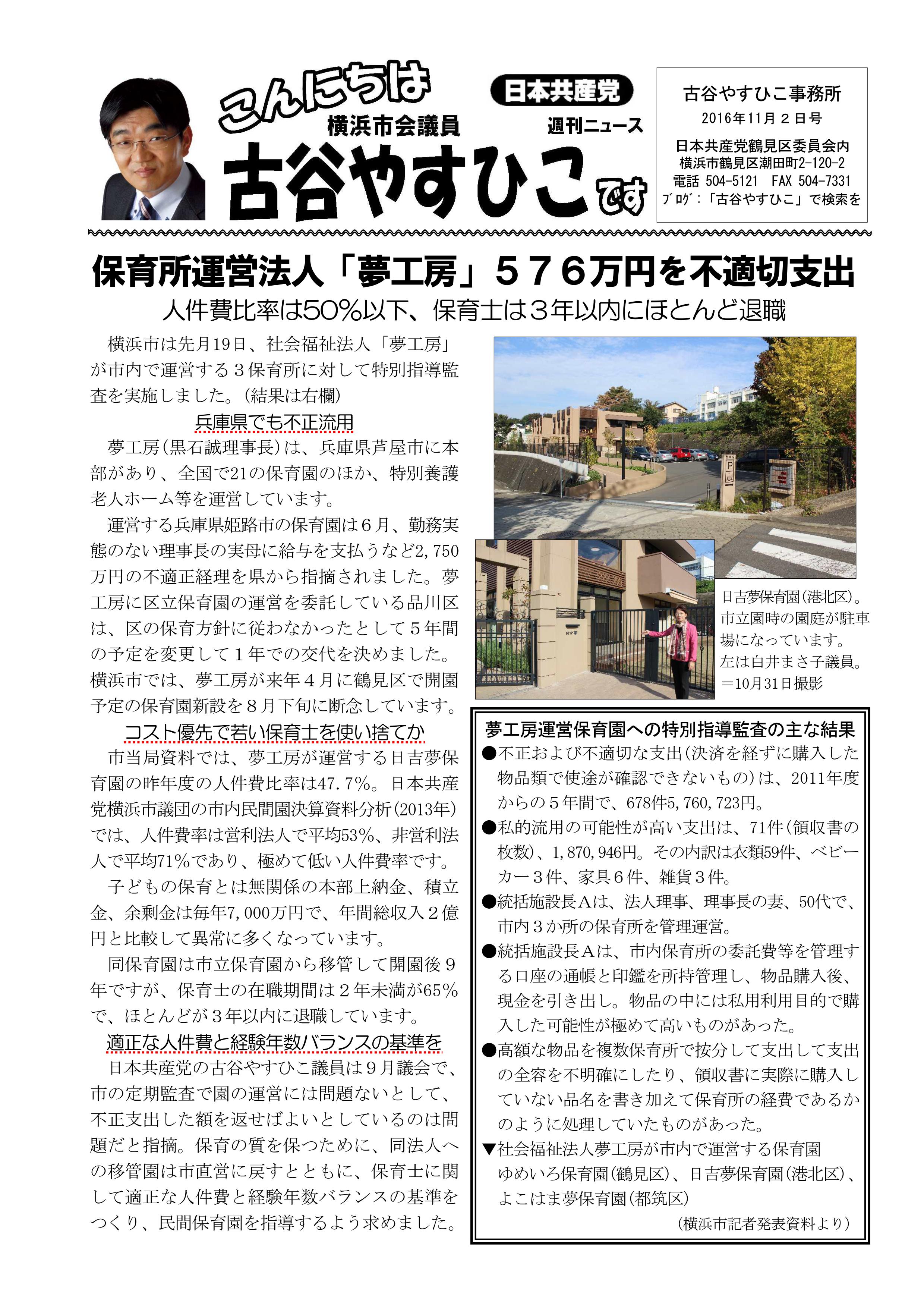

保育所運営法人「夢工房」576万円を不適切支出 ~横浜市政のことがよく分かる週刊市政ニュース「こんにちは 古谷やすひこです」の2016年11月2日号