日本共産党横浜市会議員

古谷やすひこブログ

[情報] 子どもがたくさんで小学校を増やす必要のある市場地域の第二方面校の最新情報

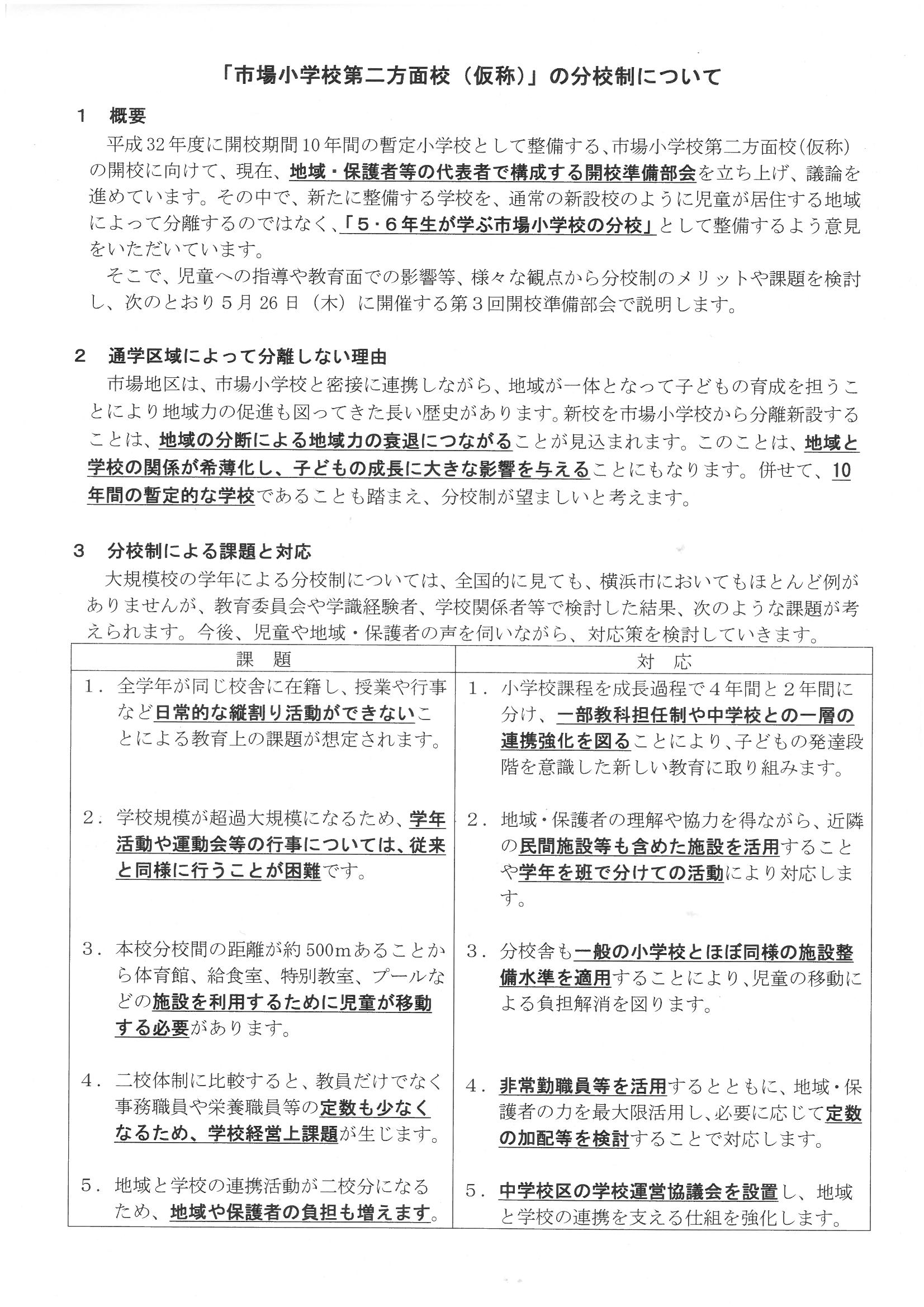

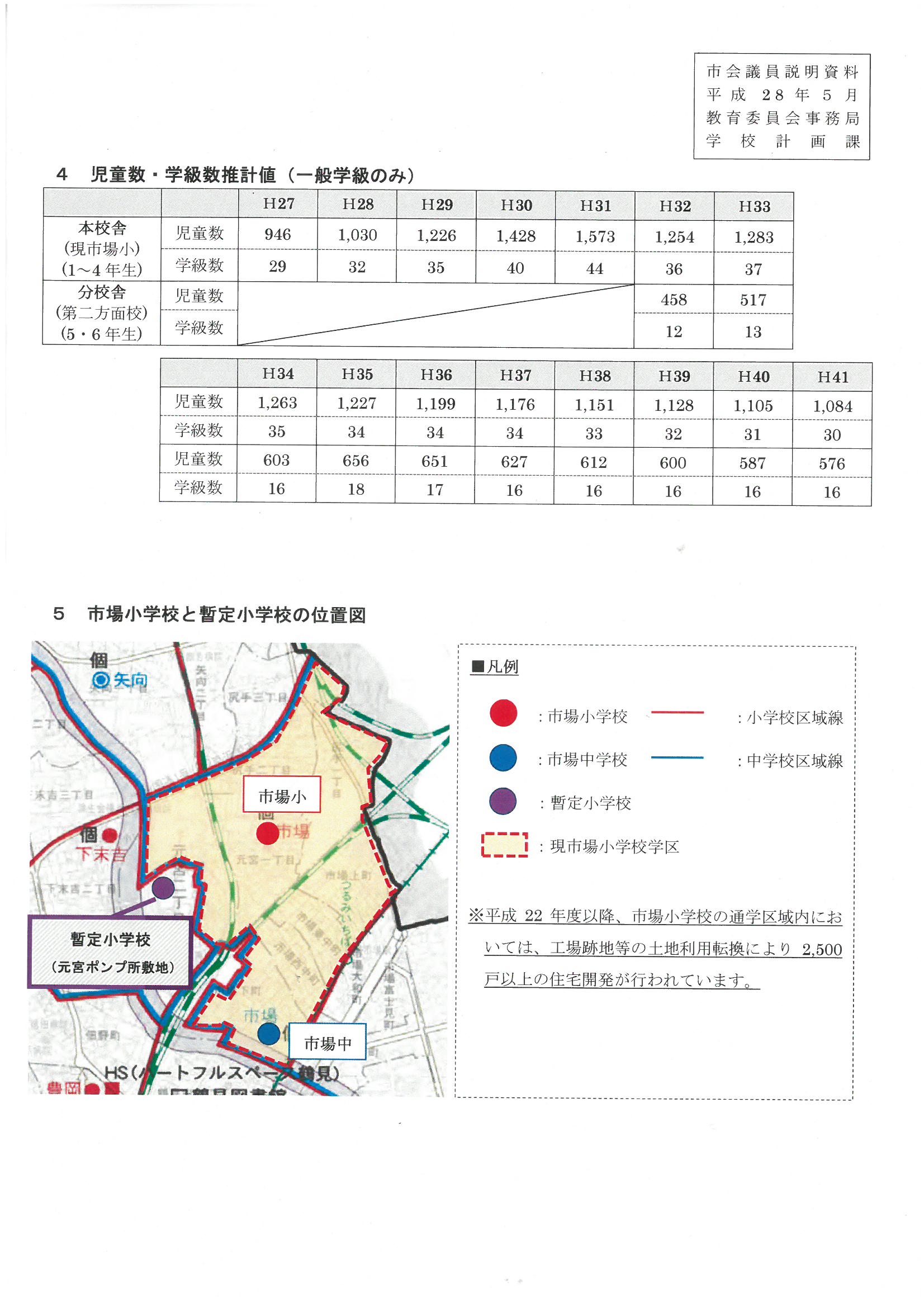

現在、鶴見区の市場小学校が生徒があふれて増え続けています。

そこで、どうしても小学校を一つ増やす必要が出てきました。

開設準備委員会が現在断続的に開かれており、この資料は配布資料そのものではありませんがこういう議論がなされています。

つまり、最大1800人になる生徒数を一つの学校を分校方式で運営しようというもの。

まだ検討の途上です。

「挑戦すれば結果が出る 支部と宣伝、読者増やす」 ~本日(5/26)付けのしんぶん赤旗の党活動版に記事が掲載されました

[速報]「(放射性物質入りのドラム缶等は)学校外での保管を検討をはじめる時期にきている」と副市長が言明 ~横浜市の放射線対策本部会議が開催(5/25)された、その内容の全て

私は、この間学校に保管されている放射性物質に汚染されている指定廃棄物の状況も視察(以下の写真)して、それらについて「わざわざ子どもたちが日常生活を過ごす学校現場に置くことはやめてほしい」と言ってきました。

そんな中、本日5月25日(水)の午前中、横浜市放射線対策本部会議が開催されました。

内部の会議で傍聴ができないということで、午後からその内容について担当課長から説明を受けました。

会議の結論は渡辺副市長から以下の通り。

学校など(保育園も含めて)に保管されている指定廃棄物など(8000ベクレル以上、8000ベクレル以下、マイクロスポット除去土壌)について、学校外での保管についての検討を始める時期であろうという結論になったとのこと。

こういう結論になった背景は、まず教育長からのおおむね現況の報告が次のようにあったとのこと。

・今ドラム缶で保管している雨水利用施設の汚泥で8000ベクレル以上の指定廃棄物やそれ以下の汚泥の保管状況については安全に保管されていると思っている。その一方で、保護者の方から、不安の声が上がっていることも承知している。

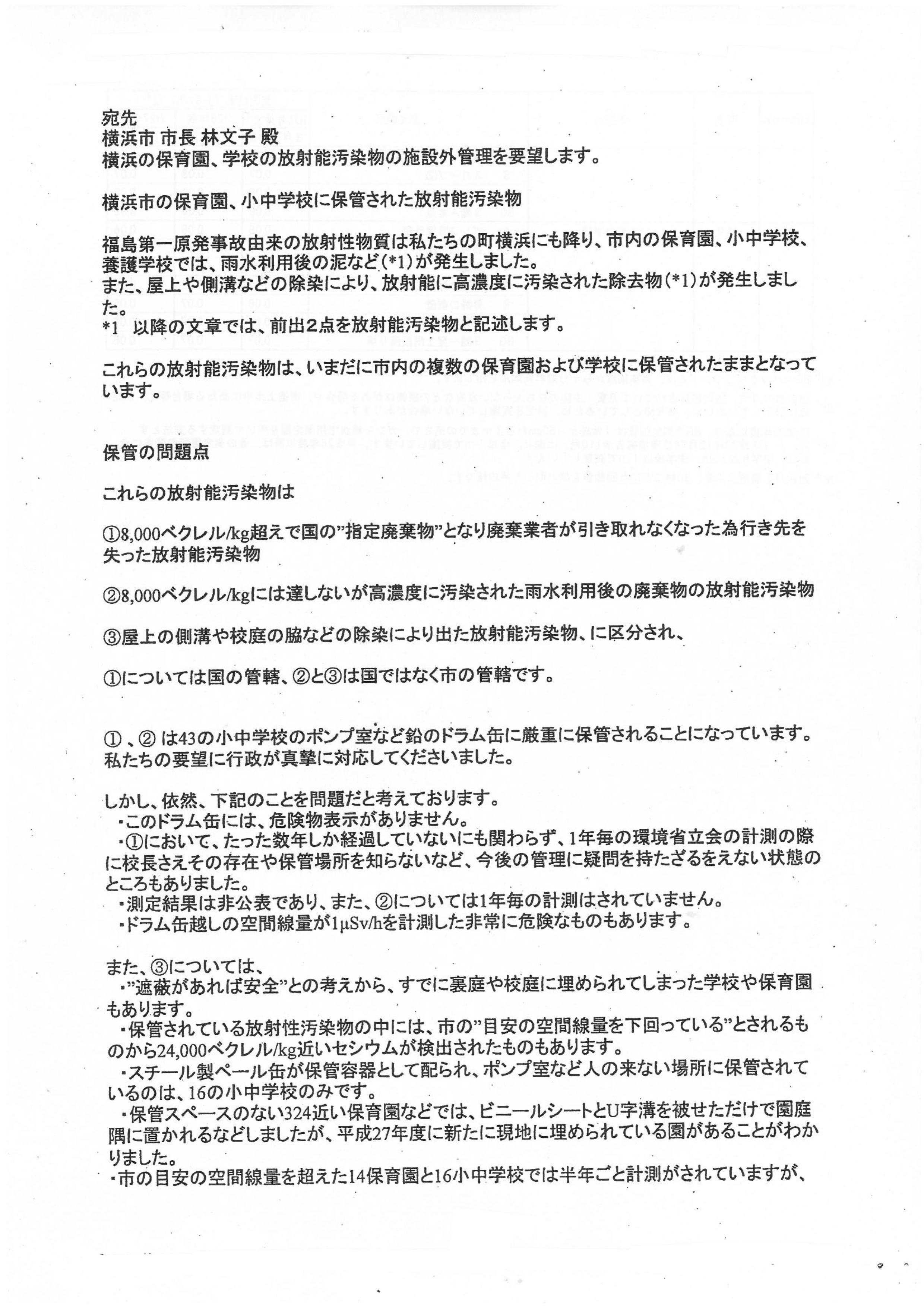

※この会議で保護者からの声として添付された資料はこちら。

続いて事務局からは、

・国の状況の変化があり。今後3年程度で最終処分場などを確保する方針だったが、今現在その見通しがたっていない。そんな中、国の「指定廃棄物処分等有識者会議」の中では、指定廃棄物の処理の場所の議論ではなく、今ある場所に以下の長期的に安全に保管できるのかという議論になっている。

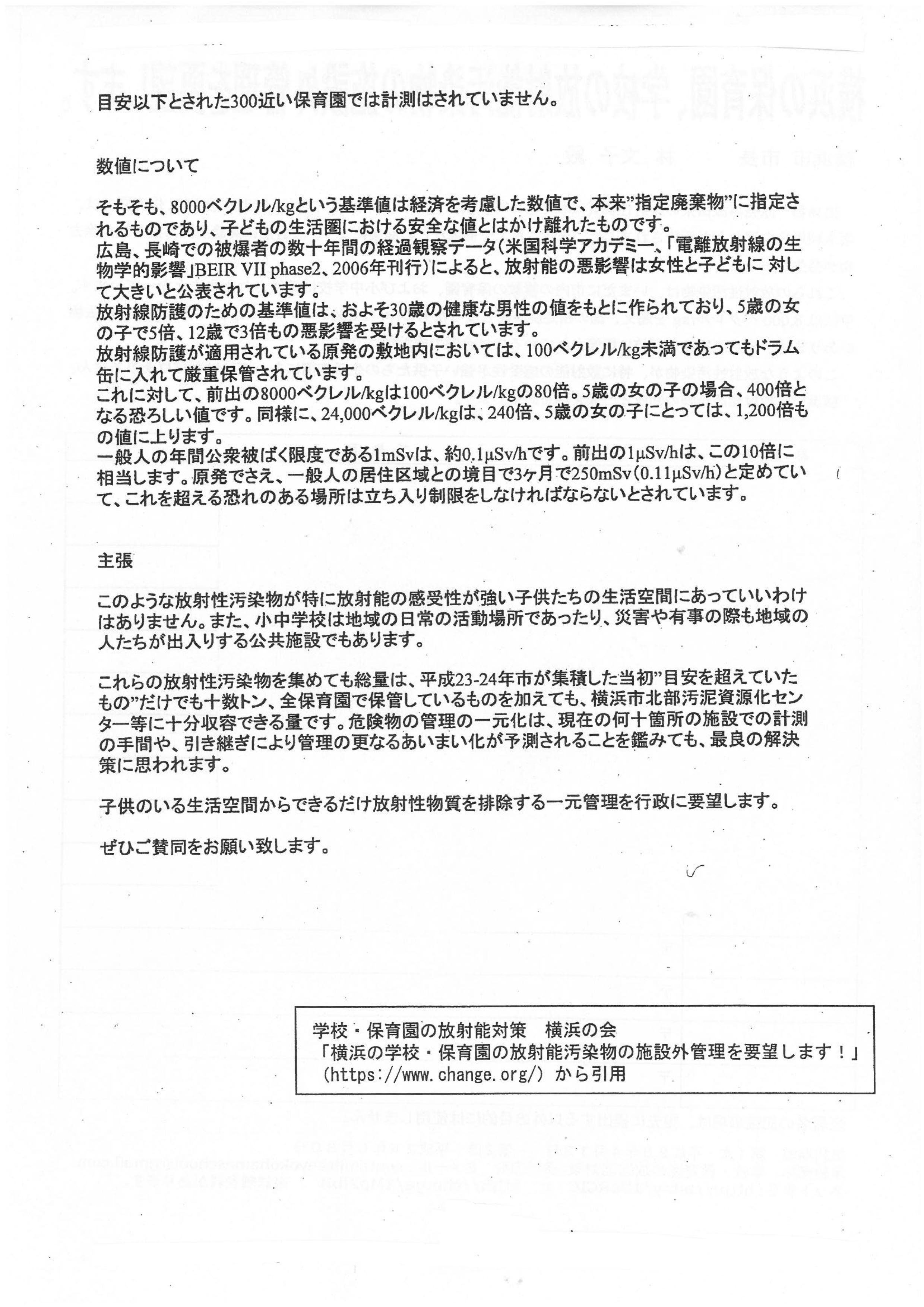

・そうなれば、本市の対応の方針(以下の通り)の前提が今まで国の方針が前提だったので、国の状況が変わったことであらためて検討の必要性がある。

・国が地方自治体に対して現在の場所で長期的に安全に保管することを検討しているのであれば、本市での対応方針についてもそれを踏まえての対応が必要。

・国が地方自治体に対して現在の場所で長期的に安全に保管することを検討しているのであれば、本市での対応方針についてもそれを踏まえての対応が必要。

との報告があり、短いやり取りがあり、最後は冒頭の言葉を渡辺副市長が述べて終了となったとのこと。

今後は、どの時期にどこに移設するのか、またそのためにどういうテンポで会議を開催していくのか、今のところ、まだ決まっていないとのこと。

しかしながら、今の状況を変更するような検討に入ったこと自体は評価できるのではないか!!お母さんたちの切実な声が横浜市を動かし始めたと言えるのではないか。引き続き、解決に向けて働きかけていきたい。

今、大地震が起こったら・・・、横浜市で応急仮設住宅の建設可能戸数は19200戸!?鶴見区では1031戸しかありません。

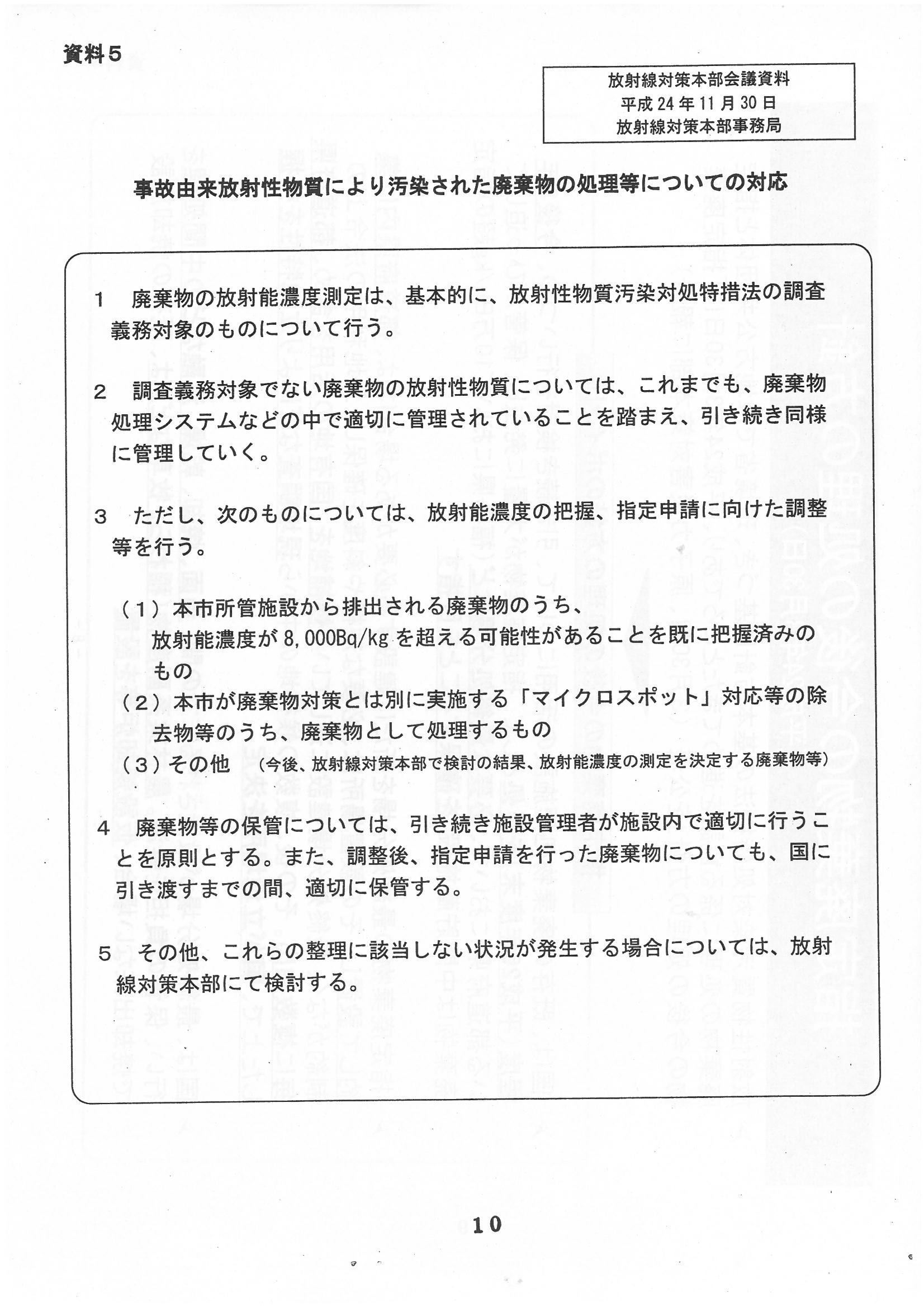

九州地方の地震のこともあり、もし横浜で仮設住宅を建てなければならない事態になった際に、どういう計画なのか?

以下の通り、19200戸とのこと。鶴見区で言えば、1031戸しかありません。

これで足りるのか!?

【視察】横浜市の地区センターで初めて開設された「駒岡 丘の上 こども食堂」!!活気にあふれた現場でした。

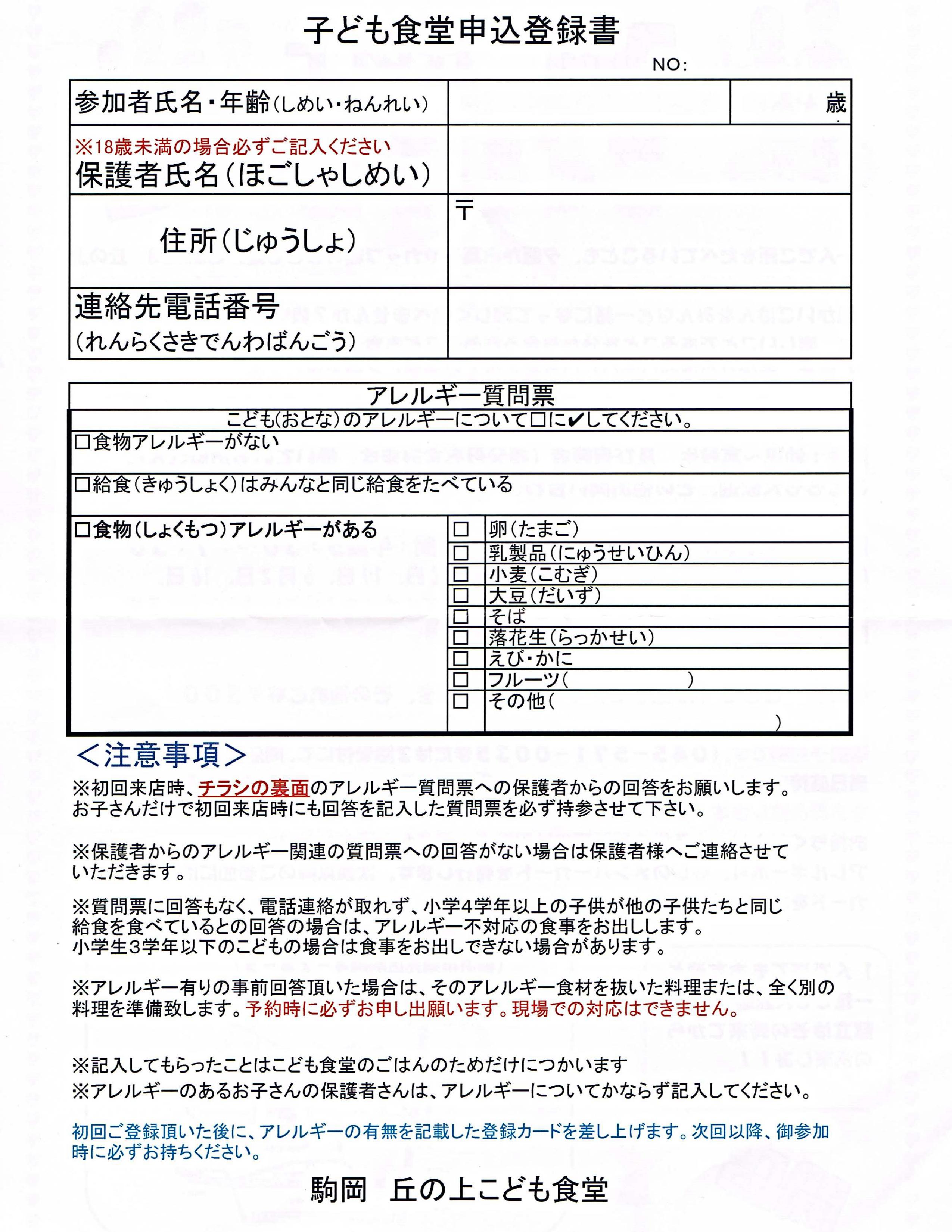

5月19日(木)、鶴見区の駒岡地区センターで4月から始まった子ども食堂「駒岡 丘の上 子ども食堂」に視察に行ってきました。

参加したのは私と、木佐木県議・加藤県議・大山県議。

まずは、センター長の七田さんからレクチャーを受けました。

子ども食堂を始めようと思ったきっかけについて、「日本の子どもの貧困率にショックを受け、ちょうどその頃子ども食堂のことを知って、うちでできないのかと考えた」「地区センターの自主企画事業として運営しているので、場所代はかからない。」

参加者について、「町内会の回覧板や近隣の小学校でチラシを渡してもらったり、ホームページやフェイスブックなどで宣伝。」「本日は46人の参加者で、だいたい40人ぐらいの参加者がある。」「うちは子ども食堂としているが、かといって、年齢制限をしない。逆に、センターを利用している一人暮らしのお年寄りなんかにも声をかけている。」

ボランティアさんについて、「地区センター内の掲示やホームページで昨年12月ごろから募集をはじめて、現在登録は43人。今日は16名の方が来てくれている。登録のボランティアさんの中には管理栄養士の方もいらして、しっかり献立の栄養面のチェックもしてもらっている。」「ボランティアに来ていただいているのは、近所の主婦の方や、仕事をお持ちの方まで様々。」

食材について、「ありがたいことに様々な寄付の申し出がある。野菜・米・醤油などなど。」「現物以外の現金の寄付は受け付けていない。」

参加費について、「子ども200円、大人300円もらっている。今でも子どもの部分を無料にするのは簡単だが、この事業を恒常的に安定的に続けていくためにもらっている。」

これからの課題について、「この子ども食堂の意味を知ってくれる方を増やしたい。参加者はたくさん来ていただいているが、今はまだその趣旨まで理解してきてくれている方は3割ぐらいかな。」「市内にある80か所の地区センターがやる気になればできる事業だと思う。ぜひ広げていきたい。」

厨房は活気があふれ、この日のサーモンフライも本当に美味しそうでした。

こども食堂はまだ鶴見区内にも二か所、横浜全体でも10か所程度しかありません。

もっともっと、実施するところが大きく広がるようにしていかなければなりません。