日本共産党横浜市会議員

古谷やすひこブログ

鶴見区民の皆さんの「困り事」は市政改善のヒントに ~「タウンニュース鶴見版」2016年3月24日号

撤去された「水管橋」に代わり、新たに人道橋を! 予算特別委員会で質問を直接ぶつけました ~2016年3月17日号タウンニュース鶴見版に掲載されました

横浜市で新たに始まる「総合事業」についての現状と改善の方向について ~第16回ホームヘルパー全国交流会in神奈川で特別報告をしてきました。

2016年3月13日。第16回ホームヘルパー全国交流会IN神奈川で、「横浜市の総合事業について、その概要と問題点の報告をしてくれないか」との依頼あり。

早速、報告してきました。

横浜市の総合事業について

汐田総合病院で11年働き、現在、二期目の日本共産党横浜市会議員の古谷やすひこです。所属する常任委員会は、健康福祉常任委員会に5年所属しています。どうぞよろしくお願いします。

さて、横浜市の総合事業について、その進捗状況や問題点をお話をさせていただきます。

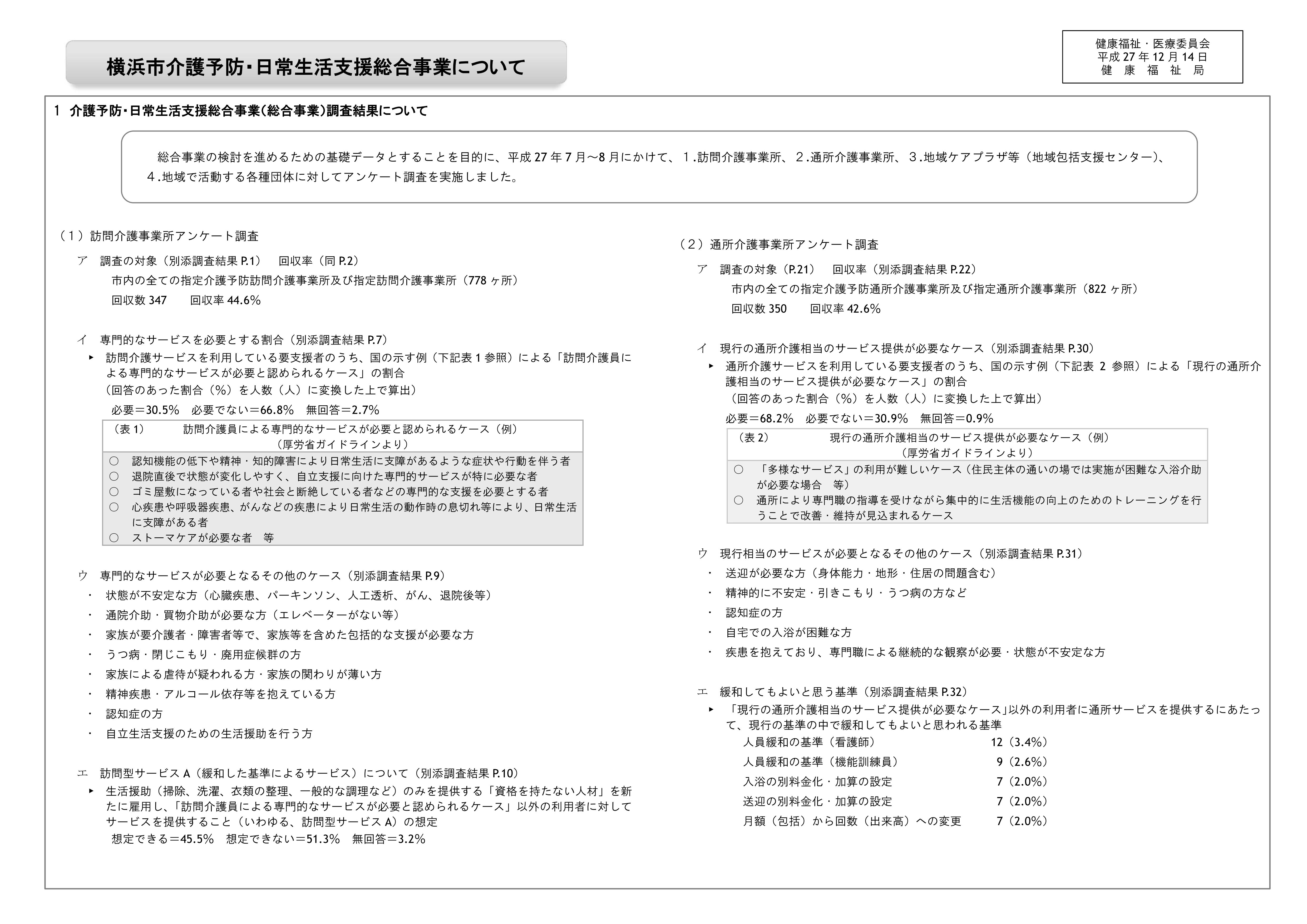

横浜市は、この総合事業の導入の目的を「要介護認定率の低下を目指し、健康づくり・介護予防に取り組みます」としています。はたしてそうなっているかということですが、お手元の資料を見てください。この間の常任委員会で示された資料です。

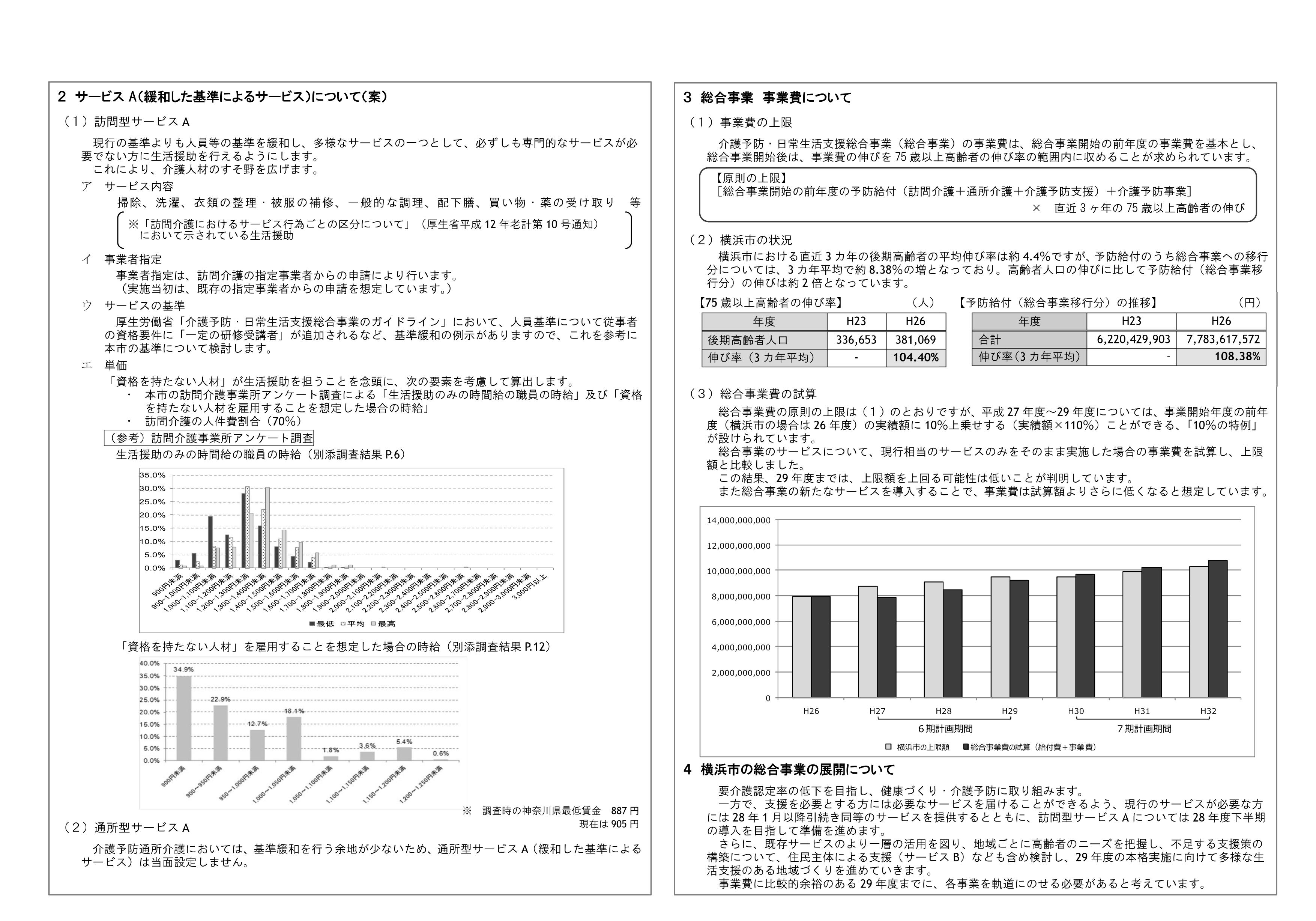

まず、訪問介護と通所介護のうち、通所介護については「基準緩和を行う余地が少ない」として緩和した通所型サービスA、つまり緩和した基準によるサービスは当面設定しないことを決めています。一方、訪問介護については、訪問型サービスA、つまり緩和した基準によるサービスを導入を決めました。その導入の理由を市はこう述べています、「現行基準よりも緩和して必ずしも専門的なサービスが必要でない方に生活援助をおこなえるようにするものです。これにより介護人材のすそ野を広げます。」とのこと。

この決定をした根拠として事業所向けのアンケートがあります。市内778か所の訪問介護事業所、350か所の通所介護事業所、その他地域包括支援センターや各種団体などにアンケートを行ったと、このアンケート結果に基づいています。

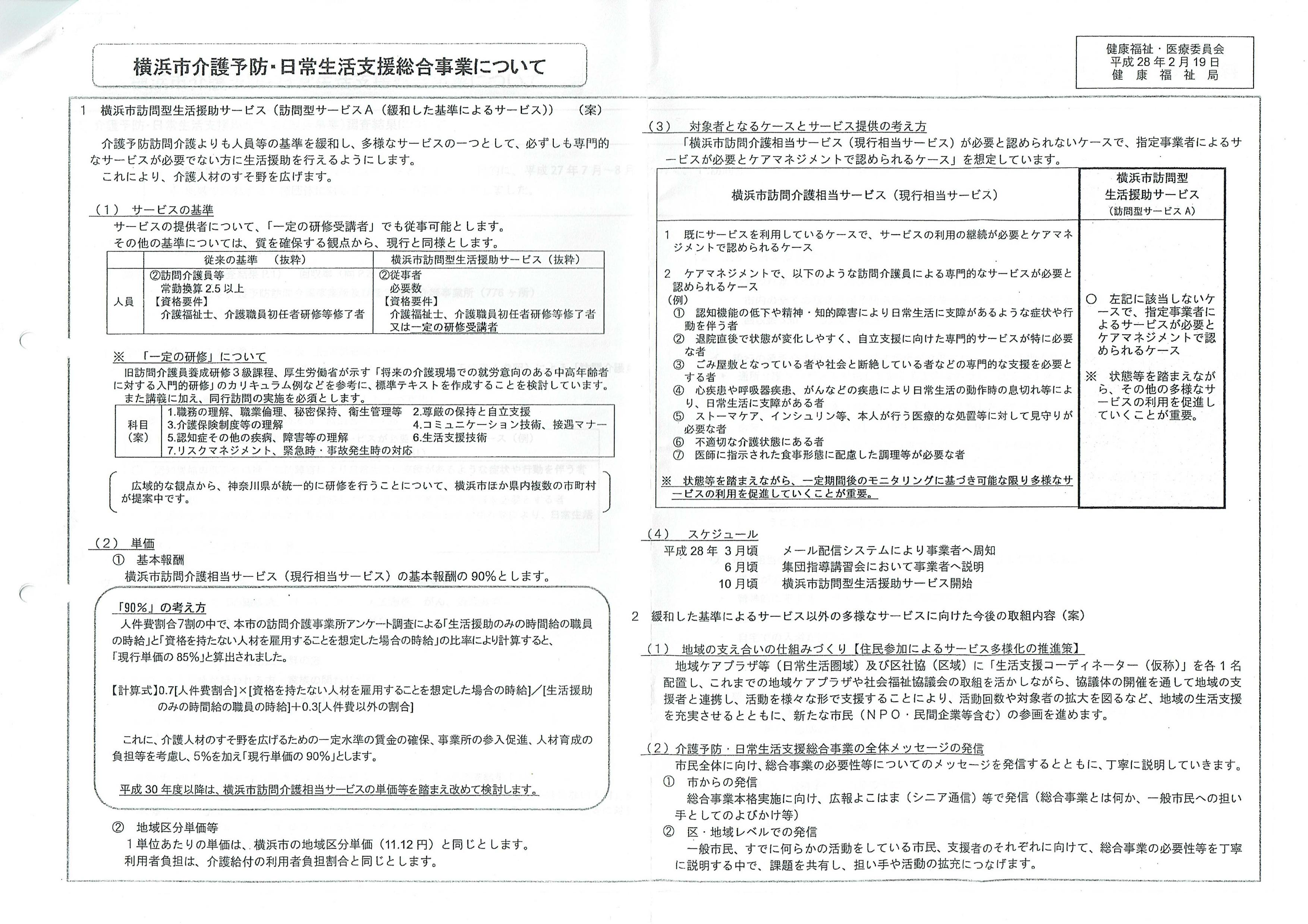

さて、基準緩和を決めた訪問型サービスAについてです。サービスの基準については、従来の「介護福祉士、介護職員初任者研修修了者」に加えて、「一定の研修受講者」としています。ここが緩和されているところです。

どんなふうに資格要件を緩和するのかということですが、ここのところはまだ明らかにはなっていません。聞き取りをしていても、座学のみの即席の資格にはしないとはいうものの、かといって初任者研修程度にするのは事業所にとって人を集めるときにハードルが高い、その兼ね合いを考えているということです。

次は、単価についてですが、現行相当サービスの基本報酬の90%にするということです。これもまた先ほどの事業所アンケートから決めたとのことです。

次に、この緩和した基準の対象となるケースについてですが、例示しているような専門家のサービスが必要だと認められたもの以外を対象とするということです。加えて、現行のサービス利用が必要だと認められたケースでも、可能な限り多様なサービスの利用を促進していくことが重要であるとわざわざ記載されていることから見て、現行の訪問介護を非常に限定的なものにしていこうという意図が透けて見えます。

これらを今年の10月から開始する予定とのこと。

さらにその先には、訪問型サービスBの住民主体の支援を導入する布石として、日常生活圏域にある地域ケアプラザ(市内138か所)などや区の社会福祉協議会に「生活支援コーディネーター」を配置することを進めています。

さて、ここまでが横浜市が進めようとしている総合事業の到達点ですが、これらをどう見るかということと改善させる方向性についてです。

そもそも、今回の動きの元になった2014年の介護保険法の改正の目的に、「持続可能な制度の 実践」が掲げられ、そのもとでいかに低コストにシフトしていくのかという流れの一環です。予防給付のうち利用度の高い訪問介護や通所介護を市町村が実施する低コストの総合事業へ移すことで、コストを落とそうとしています。そして「多様なサービス」という名のもとに、住民同士の支え合い・助け合いで、「無資格」「安上がり」なサービスを導入しようとしています。

横浜市の今の状況は、基本的には忠実に国の方針を実践しようとしていますが、通所介護についての基準緩和の導入を見送ったことは一定の評価はできます。しかし、訪問介護に基準緩和を導入し、ただでさえ低い賃金水準をさらに下げることになってしまうのは、全く問題ですし、仮に市がこう決めて、突き進んでも結局その低い水準の事業を受ける事業所や人材がなくなることになってしまいます。ここの改善は強く求めなければいけません。しかし、総合事業の事業費の上限も法によって規定されている為、国に制度改善を求めなければいけません。また、資格要件の緩和についても認められません。そもそもこの総合事業の導入目的に「介護予防に取り組む」というのであれば、現状の要支援者を要介護にならないように予防的に対応している今の訪問介護従事者の方々の努力をきちんと評価させなければいけません。認知症対応などは、基準緩和しては対応が後手になってしまいます。ケアプランに基づいて訪問介護計画で明確な目標を掲げて介護を実施している、そのことによって軽度者であっても、在宅生活の維持や認知機能や身体機能の重度化が抑制を実現できる。こうしたサービス提供を軽視することは、結果財政的にも負担が重くなるという悪循環に陥るのではないかと、逆に危惧してしまいます。

また利用者に不利益をもたらさないようにするために、チェックリストによる受給権侵害させないようにしなければいけません。迅速に実態把握をしながら対応していきたいと思います。そして、チェックリストではなくそもそも介護認定を行うことを原則とさせるような措置を取らせていくように働きかけていきます。

そして、多様なサービスについてですが、そもそも高齢者福祉の分野が介護保険導入以来、介護保険以外は高齢者福祉ではないような感があります。虐待や貧困などの「処遇困難」な高齢者が急増するいまこそ、介護保険ではない地方自治体が本来やるべき老人福祉・保険・公衆衛生などの再構築が必要です。その点でみれば、多様なサービスについては、従来サービスの置き換え・保険給付の肩代わりではなく、プラスのサービスにすべきものです。地域福祉の担い手にきめ細やかな支援を行うことで「公的な介護保険」「自治体による福祉」「地域が担う福祉」が各々の職分・役割を発揮しながら連携してこそ、地域全体で高齢者を支える取り組みも前進するのではないかと思います。

最後に、2025年の高齢化のピークがやってくる、そしてそれに備えるというのであれば、公的保険による介護・医療は、抑制ではなく充実こそ必要です。371万人もの人口を抱える横浜市の取り組みは、国の施策にも大きく影響を与えるような、良きにせよ悪きにせよ影響力があります。この横浜で、老後の安心をしっかり取り戻すたたかいを行っていくことを表明して、報告を終えます。

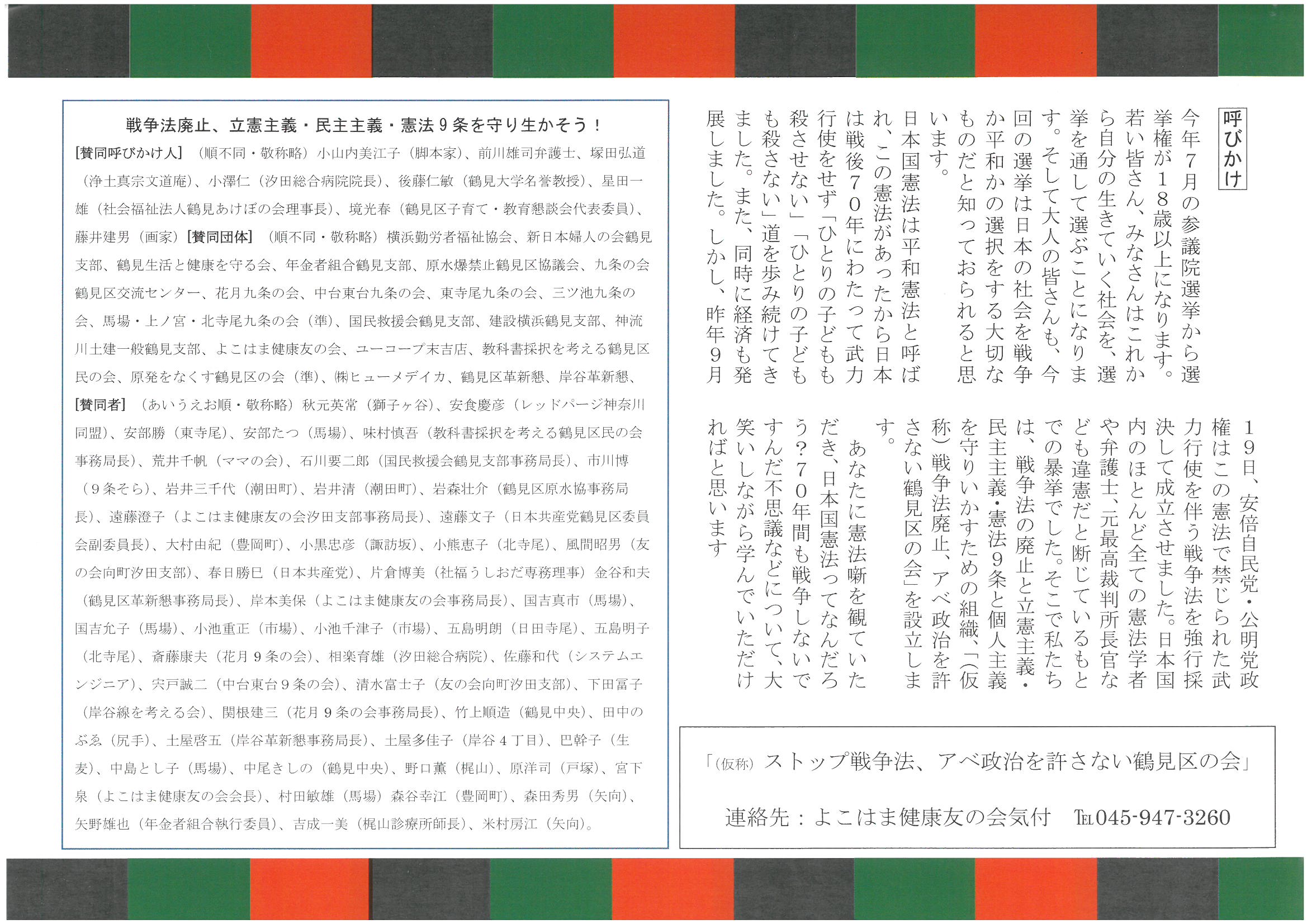

「大笑いしながら憲法を学ぼう」 八法亭みややっこの憲法噺 ~4月2日(土)PM2:00開演 鶴見公会堂ホール

「自己負担導入は許しません」横浜市の小児医療費の無料化助成の拡充を! ~「暮らしとからだ」3月号の掲載されました。