日本共産党横浜市会議員

古谷やすひこブログ

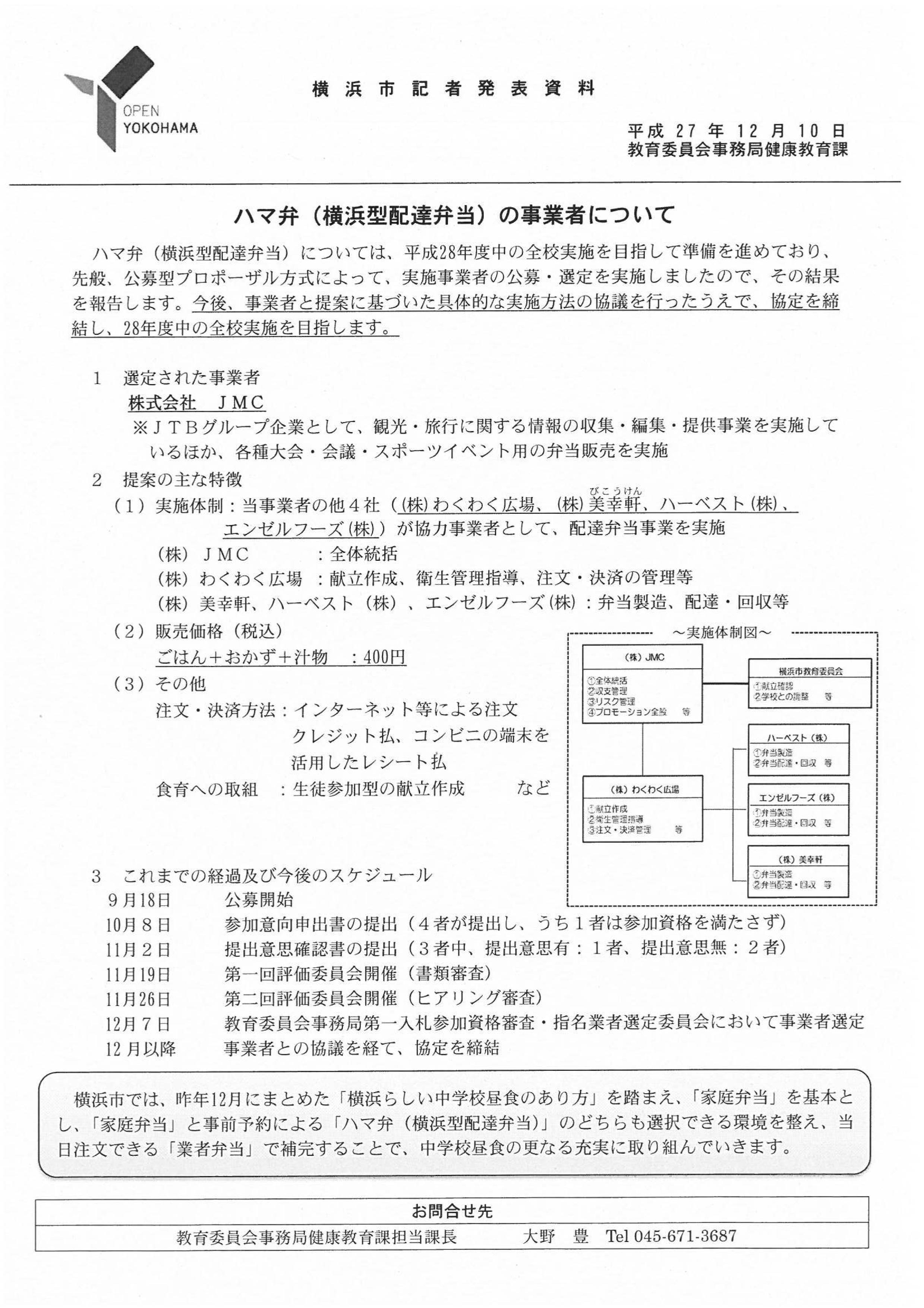

横浜市の中学生の業者弁当はJTB関連企業が受注することが発表されました! ~「横浜らしい中学校昼食のあり方」が具体化してきました!?

市場小学校の児童増対策で、教育委員会提案の新設校予定地の周辺環境を見てきました!!

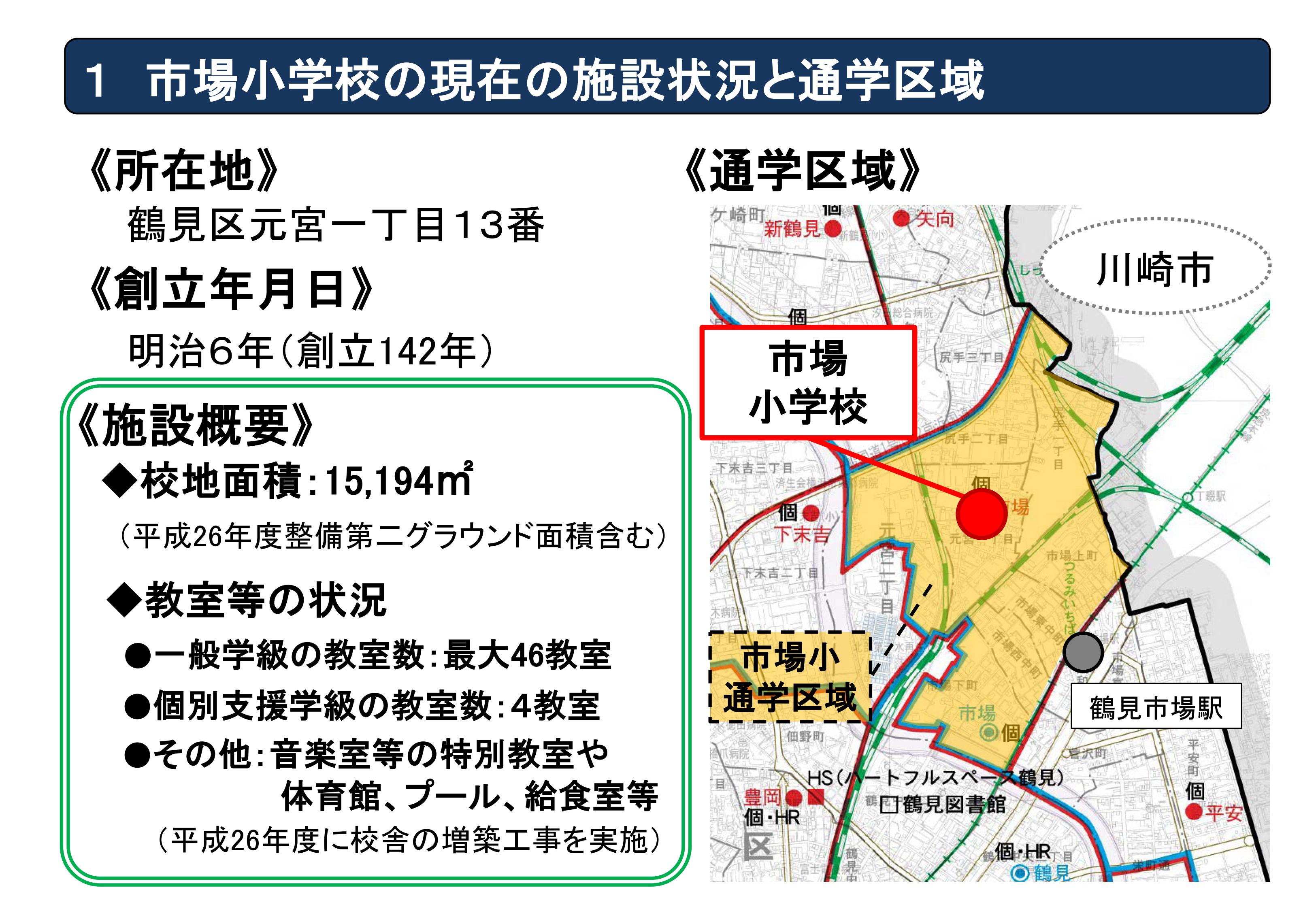

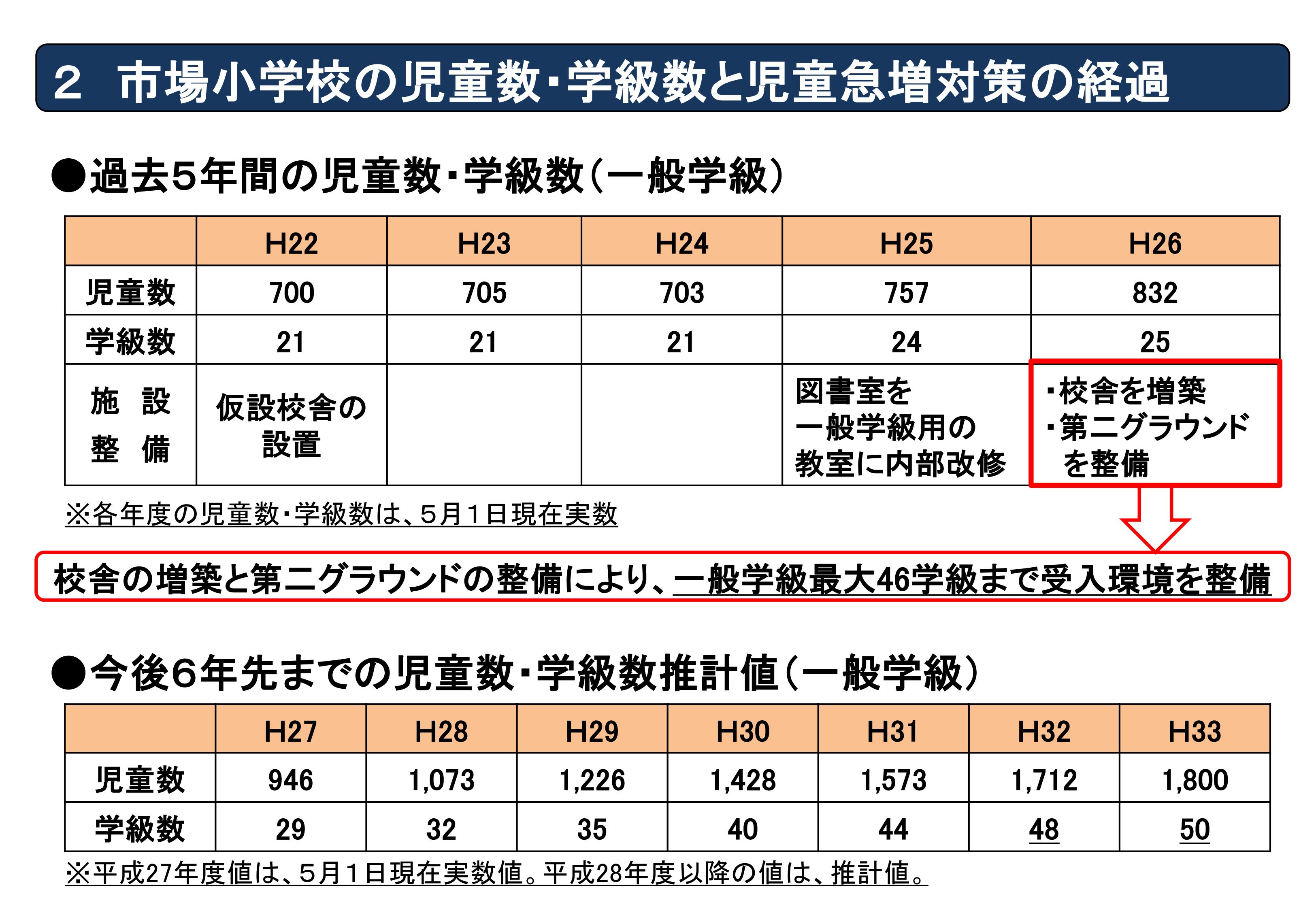

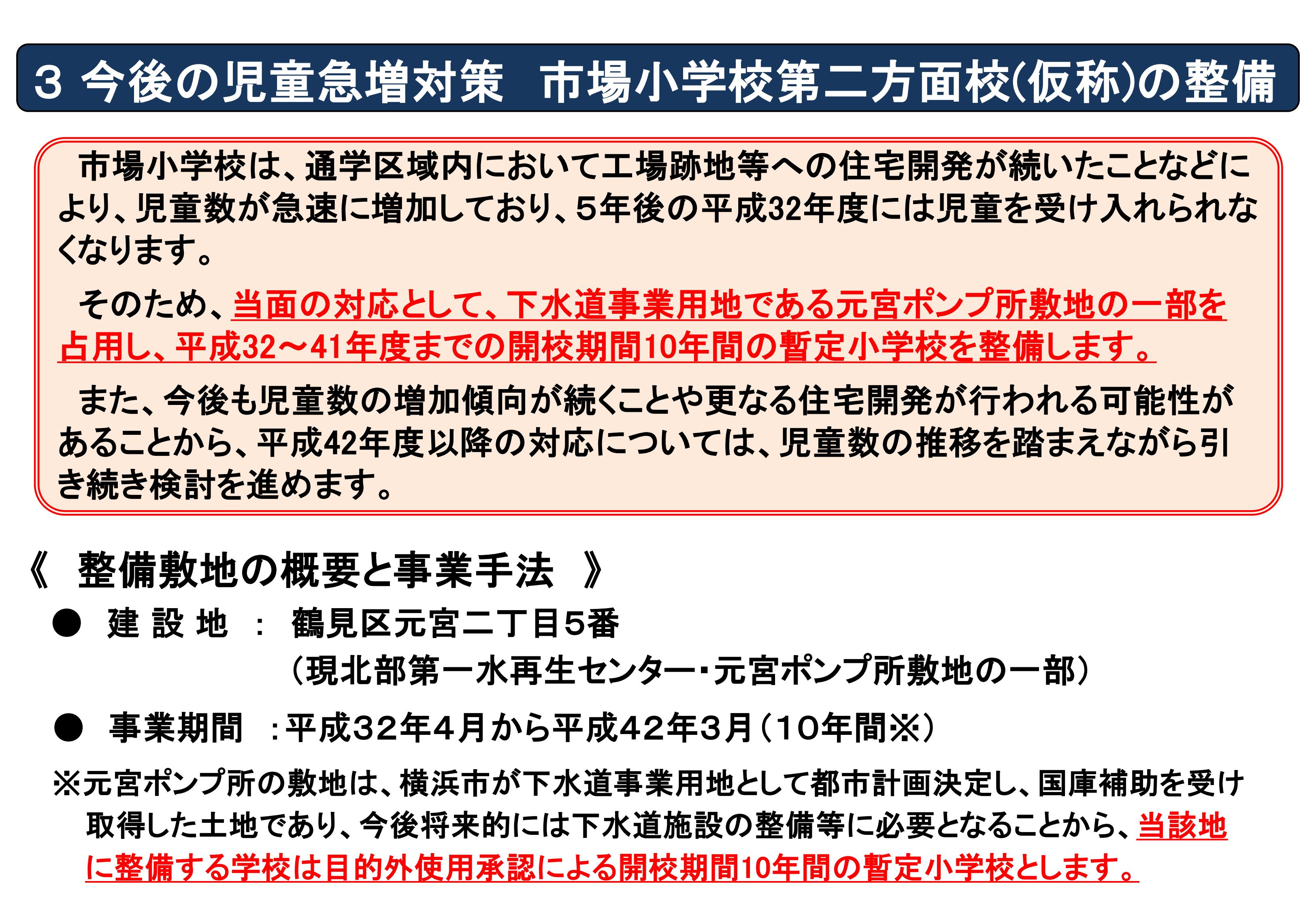

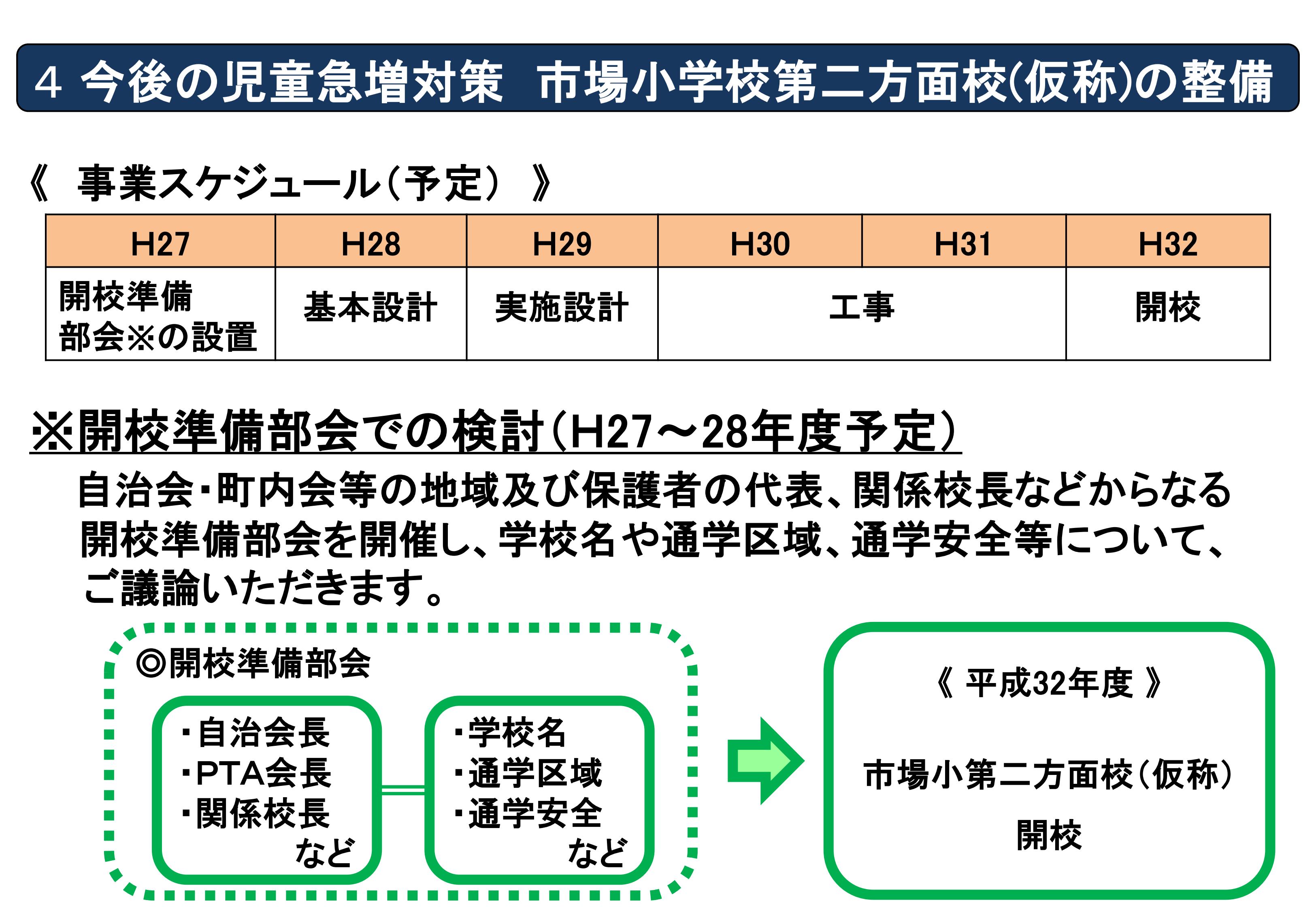

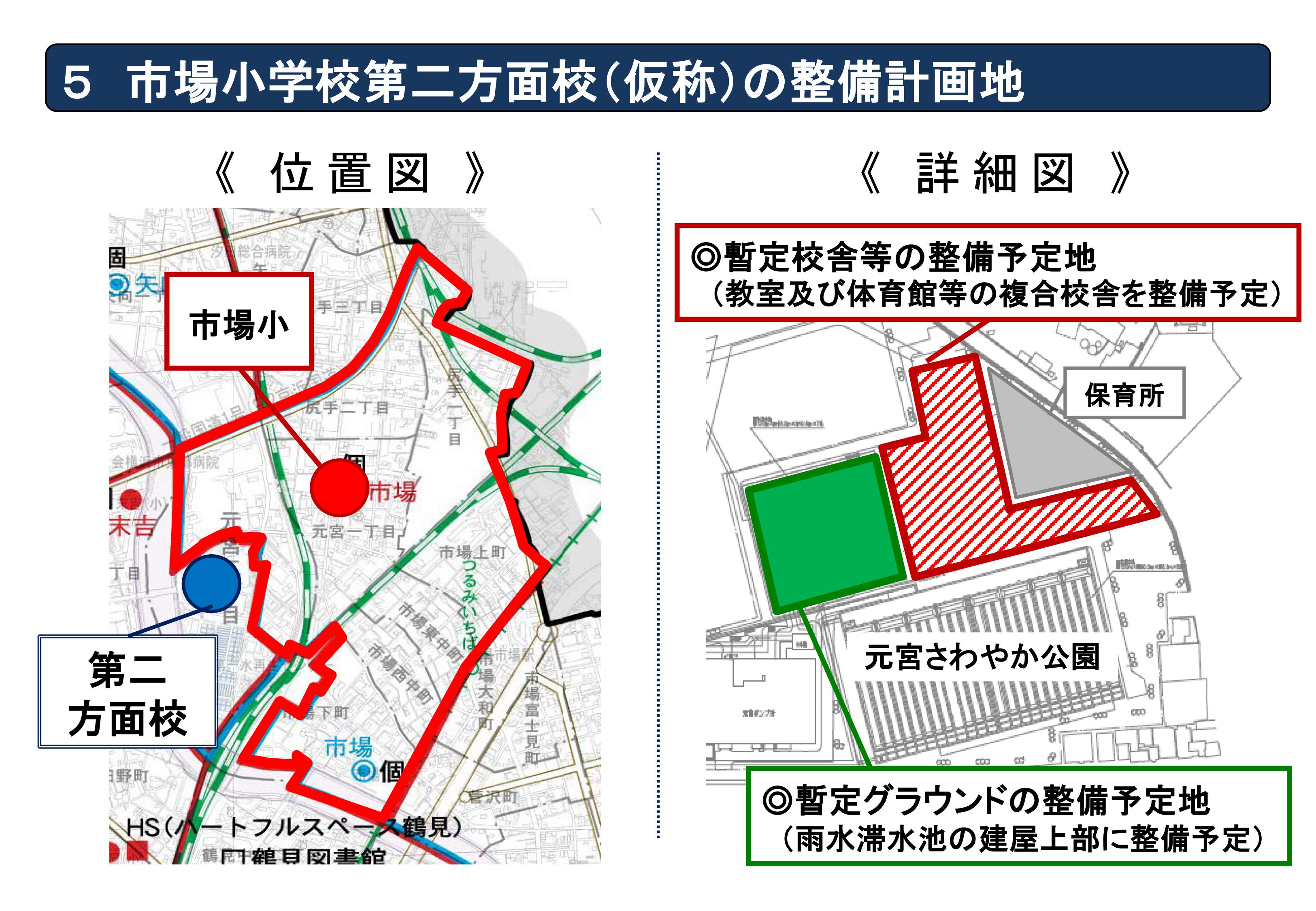

現在、鶴見区の市場小学校画、児童数の急激な増加により早晩教室が足りなくなることが予測され、先日市教育委員会から新たな新設の小学校をつくることが発表されました。

その場所が、鶴見区元宮にある北部第一水再生センターの用地及び施設上部を10年限定で使用するというもの。

校舎の立つ予定地は何もない更地ですが、グラウンドをつくる予定の所は雨水滞水池の上部を使うというもの。

そこで、それらの施設の視察に急きょ行ってきました。

まず、これが北部第一水再生センターの全体図。

この図の中で、元宮ポンプ所の敷地の中の雨水滞水池の上部がグラウンドになル予定で、こんな感じです。

思ったよりは広い印象で、面積は約3800㎡です。

周辺をさわやか公園のように転落防止策をなんらか施せば十分な広さに思えます。

この上部から、校舎の立つ側をみると、残土が置かれていますが、これは来年の早いうちに完全に撤去されるとのこと。

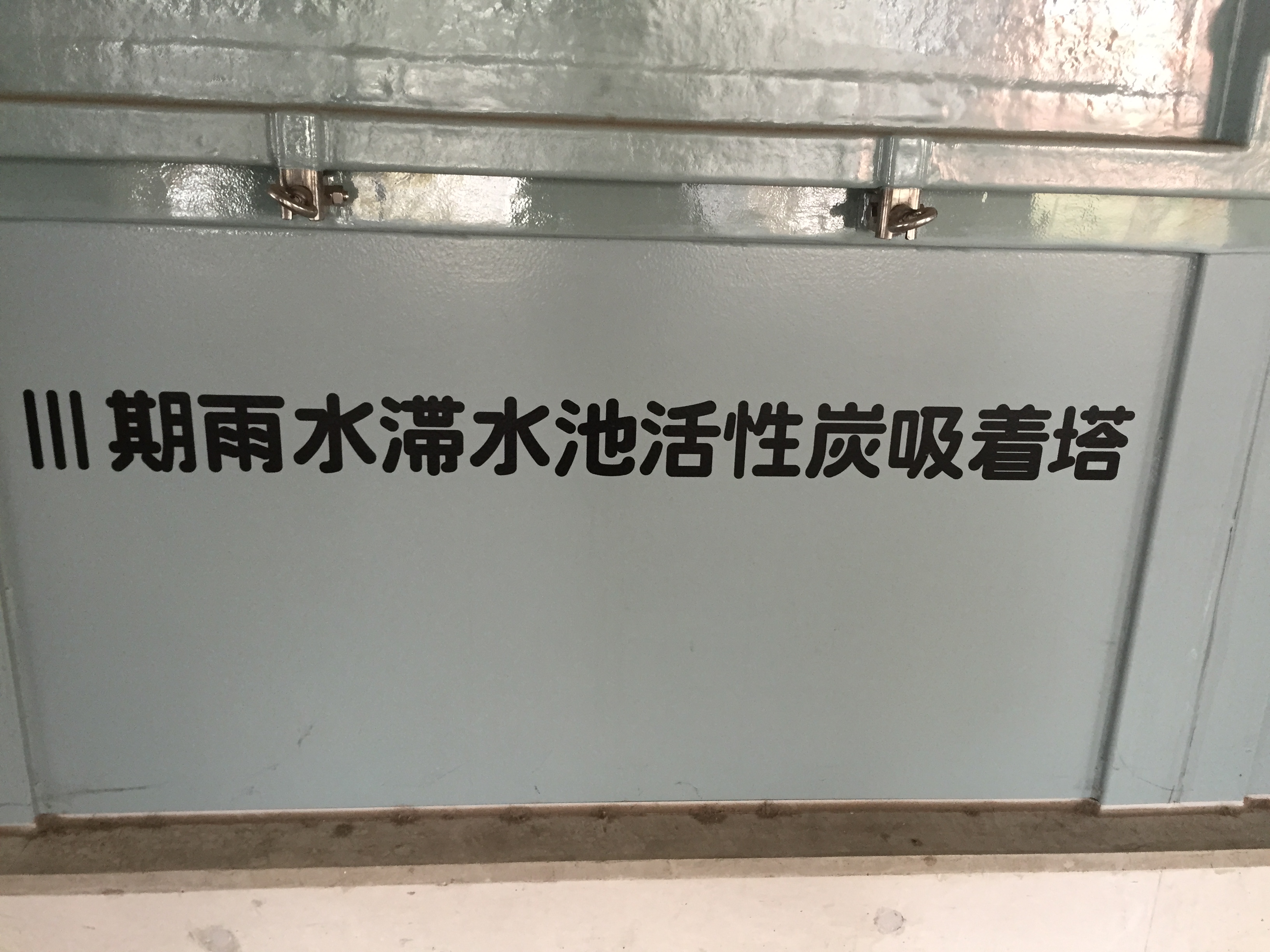

この雨水滞水地の施設は、汚水と雨水が一緒になった合流式の下水道処理施設の一部です。その水の処理をくみ上げて隣の水再生センターへ送っています。

そして、雨水滞水池から出る排気も活性炭処理をして、きれいな状態にしています。

したがって、この施設の中を歩いていてもほとんど異臭は感じないほど。

しかし一点気になったのは、排気ダクトの位置。こういう風な向きでで、校舎予定地側に向いて排気されているので、この向きについては何らかの対応が必要かもしれません。

校舎の立つ場所が約4600㎡。グラウンドができる場所が3800㎡で、計8400㎡となります。

しかしながら、今回見せていただいた水再生センターも、ご多分に漏れず施設の老朽化は隠せません。現に元宮さわやか公園側の雨水滞水池は、足場を組んで塗装を含め、大規模なメンテナンスの真っ最中でした。

今回の施設は老朽化インフラの典型のようで、確かに10年以降も新設校で使い続けることはなかなか困難であることも説明を受けました。

また、市場小学校の説明会に来られたような方にも、こういった施設見学会の機会があった方がいいかとも思います。

[横浜市教育委員会説明資料] 市場小学校の児童増対策の横浜市の提案

急増した市場小学校の対策として、提案されている「10年限定」の新設校の現場の様子を見てきました!!

先日、市場小学校の児童急増対策として提案されている新設校の予定地を教育委員会の方に案内していただきました。

これが元宮さわやか公園から見た、だいたい全景。

敷地内からスーパーのベルク側を見た写真。左側の平屋の建物は、保育園。

ガレキの置いてある奥の建物が雨水滞水池の建物。その屋根の部分をグラウンドにするという計画。

上から見たグラウンド予定地。

その他、この間の住民説明会で多く出されていた意見で「スクールゾーンの安全確保」。少なくともこの道を子どもたちは通ることになります。左側を通って、その先に正門がつくられるとのこと。

小学校が新設されることはいいことですが、今回の提案、なかなか困難が予想されます。

横浜市教育委員会へのご意見、こちらホームページのお問合せから、ぜひお寄せください。

郵便投票制度の改善を!! ~よこはま健康友の会の広報誌「暮らしとからだ」12月号