日本共産党横浜市会議員

古谷やすひこ子育て・保育

「ハマ弁の値段を下げれば、喫食率はあがるのか」「なぜ横浜の中学生には『給食』という選択肢を示さないのか」~林市長への一般質問(9/13) その四

古谷議員:

次にハマ弁と中学校給食実現について伺います。今回の市長選でカジノと並んで中学校給食も大きな話題となり、全国的にもいまだ横浜市が中学校給食を実施していないことへの驚きの声が聞かれました。今回の市長選挙を通じて私たちは多くの中学校給食を実施してほしいという市民の皆さんの声を聞きました。これは林市長にも届いたと思います。市長は給食実施をしてほしいという市民のみなさんの声、どう受け止めたのか伺います。

市長は選挙公約の中でハマ弁の値下げについて、給食並みに値段を引き下げると述べられました。しかし市長、ハマ弁の喫食率が上がらない原因をどう考えているのでしょうか、値段を下げればハマ弁が選ばれ目指していた2割の喫食率に届くと考えているのかどうか、伺います。

林市長:

ハマ弁について、質問いただきました。選挙を通じて届いた給食実施をして欲しいと言う市民の声についての見解でございます。給食実施を求める声は、本当にお聞きいたしました。以前から社会状況の変化などによりまして、昼食の準備が難しい家庭が増えてることは、もうこれは本当に私も認識しておりまして、その対策として、いまハマ弁を推進して行こうとしてるわけです。今後、給食実施を希望する保護者の方にもご理解いただけるように、本市の中学校昼食は、ご家庭のライフスタイルや、日々のご都合に合わせて、ハマ弁、家庭弁当、業者弁当を組み合わせてご利用いただく、選択制であるということを、丁寧に周知していきたいと言うに思っています。ハマ弁の値下げと喫食率の問題でございますが、保護者のご負担を減らすために価格の見直しは、本当に必要だと思います。これは、喫食率の向上に効果的であると私は思います。まだまだ、ハマ弁の仕組みや、お弁当の内容が伝わってないと言うことが、これはハマ弁の喫食率が上がっていない原因だと思いますので、これからしっかりとですね、やってまいります。私自身も、このことは選挙の中でも、本当に色々な方に申し上げておりますし、ハマ弁に対する期待の気持ちもたくさんの方に伺いました。それから、もちろん学校給食のご希望を伺ったわけでございますので、選んでいただくと言う意味で、ハマ弁の良さをしっかりと私も責任をもって、広報に努めてまいりたいと思います。

なぜ横浜の中学生には『給食』という選択肢を示さないのか

古谷議員:

中学校での給食実施について伺います。学校給食は、法にもとづいていますが、自治体によって実施の内容は様々です。つまり、全員喫食の自校調理の完全給食の本市小学校のような給食から、「補食給食」「ミルク給食」にとどまったり、全員ではなく選択式のところまで、様々な実践が行われております。私達は自校調理の全員喫食の給食があるべき姿だと考えます。

学校給食に比べて、ハマ弁は何の利点があるのでしょうか。学校給食であれば法にもとづき実施基準が示され、それに従い、国産食材の使用促進が進められ、食育を進めるための栄養教諭も、現在74名が配置されます。それに対して、法にもとづかないハマ弁では、横浜産の地元食材を使うどころか、外国産食材が多くを占めています。ハマ弁を使っての食育も、この低い喫食率では、とうてい推進できません。

さらに、お弁当を持ってこられない生徒に、ハマ弁を無償提供すると市長は言われていますが、給食であれば何も特別なことをしないでも、就学援助を受けている家庭は、無条件で無料になるうえ、ハマ弁の無償提供の範囲よりも、圧倒的に広い範囲が対象になります。市長は中学校給食を望む多くの声を聞いていたにもかかわらず、給食という選択肢のない「ハマ弁・業者弁当・家庭弁当」の選択制がいいんだと言われていますが、なぜなんでしょうか。市民がそのことを望んでいるという根拠はあるのでしょうか。伺います。

林市長:

選択制の根拠でございますけれども、生徒や保護者の皆さんが望んでいるのは、基本的には、昼食の充実だと私は考えております。それを実現する方法は、様々あると思いますけども、横浜市としては、学校現場の状況や財政負担などを総合的に考えまして、早期に全校実施できる方法として、民間事業者と協力したハマ弁に取り組むこととしたわけです。繰り返し申し上げますけども、ご家庭のライフスタイルや日々のご都合に合わせて、ハマ弁、家庭弁当、業者弁当を組み合わせでご利用いただける選択制を進めることで、中学生の昼食を充実させていきたいと思います。

第二質問

古谷議員:

給食について伺います。給食を実施する気がないということは、答弁の中で分かりましたが、市長選挙の際に、わざわざ「ハマ弁給食」と表現されたのはなぜでしょうか。給食を望む多くの市民が、それを見て林市長は市長になれば、給食をやってくれるのかもしれないと誤解した人がいたかもしれません。なぜ、給食をやる気もないのに給食という言葉を使ったのか伺います。ハマ弁に比べて、給食は何が劣っていると考えられるのか伺います。

林市長:

ハマ弁でございますが、ハマ弁給食とは表現した理由でございますけれども、ハマ弁は栄養バランスや調理配送の衛生管理について給食と同等の配慮していると言うこと、それから、価格を給食並みとすると言うことで、ハマ弁の良さを活用しながら中学生の昼食をより充実したいという思いで、分かりやすくお伝えするために、ハマ弁給食としました。それから、先生がいまおっしゃった、どこが給食が悪いんですかと言うことは、何も悪いというふうに思っておりません。ですから選択制にしていただくということで、幅を広げてるっていう事でございますね。それが一番のご心配が、お弁当持って来られなかった方、給食であれば自動的に、お弁当が得られるじゃないかと、申請することもないというお話だったと思いますけれども、それについても、そういう給食のご説明に、お弁当持って来れない方にとって、ハマ弁は問題だよねっていうお話を市民の方から伺うこともありましたので、そうじゃなくて、そういう方にもきちっとお届けできるんですよってご説明のなかでさせていただきました。以上、ご答弁申し上げました。

[横浜市の中学の食事時間は15分]食事時間15分程度でいいのかという問題は全国共通の問題です ~教職員の多忙化を解消する施策と合わせて中学校給食の導入を!

「横浜の市立中学の食事時間が15分」というFB記事を投稿すると、ツイッターでは瞬く間に大拡散され、間もなく10000リツイートされる勢い。

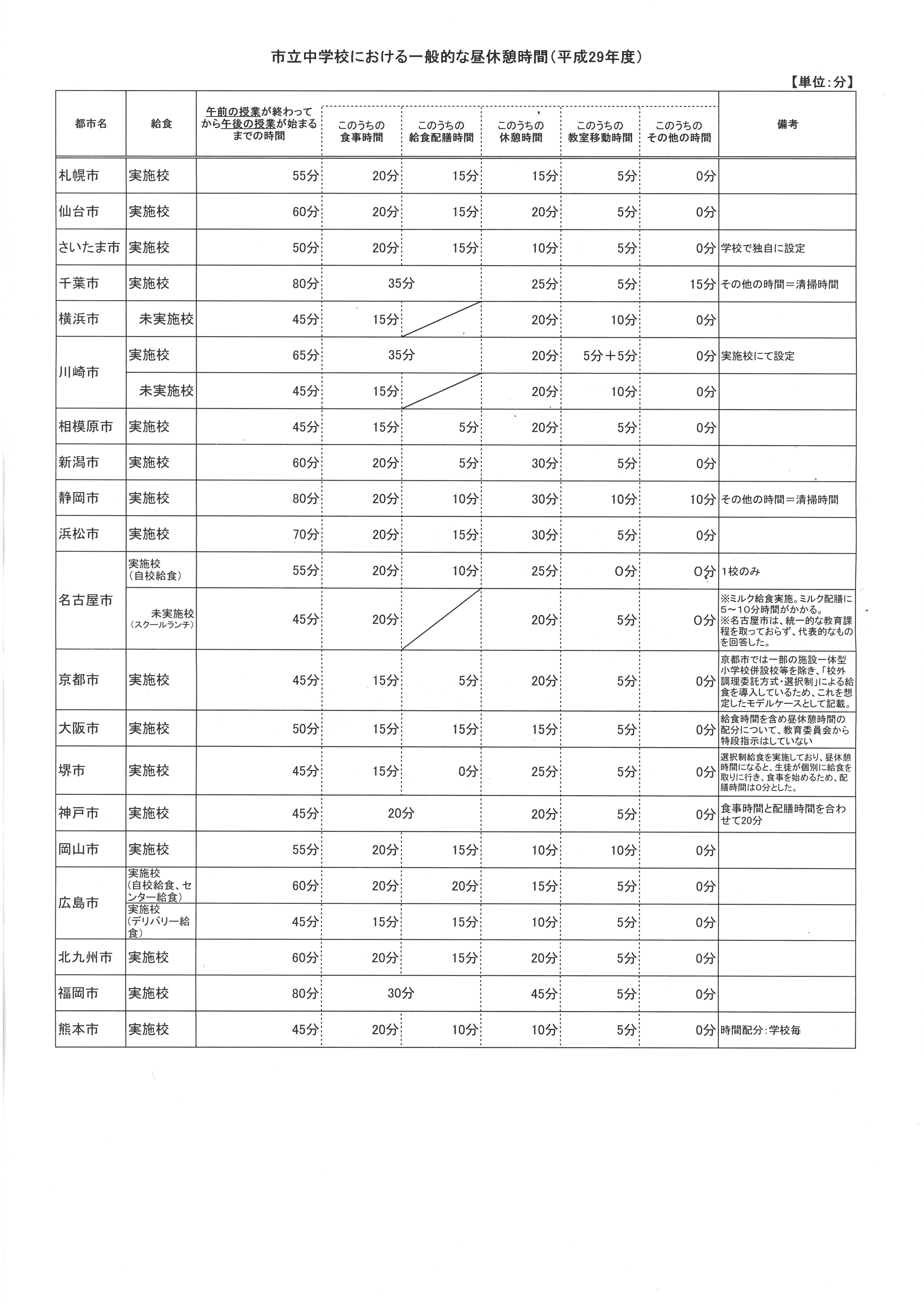

ではその状況が、全国的に見ればどうか?20の政令市の市立中学の昼休憩時間とその内訳を調べてもらいました(下表は横浜市会政策調査課調べ)。

すると、決して横浜が突出して少ない食事時間だということではないことが分かりました。しかし、横浜は一番短い昼休憩だということも言えます。

しかし、全国で比較すれば、まあ普通かもしれませんが、本当にこれでいいんでしょうか?あらためて突っ込んで調べていきた いと思います。

そして、そもそも15分くらいの食事時間という問題は、「20分ならいいのか」「30分にすべきなのか」「それとも時間を区切らずにお昼休み範囲であれば自由とすべきなのか」何が適正なのか、これまた調べたいと思います。

また今回の書き込みそのものは、給食の問題を書いたわけではありませんが、「こんな短い昼休憩だから給食導入なんて無理だよ」とよく現職の教職員の方からは言われるのも事実です。その通りだと思います。だから当然、中学校給食導入の際には、今でさえ多忙な教職員の多忙さを解消する手立ても合わせて考えなければなりません。

党横浜市議団として「公開性と透明性のある教科書採択の実施を求める緊急の申し入れ」を行いました!

2017年7月14日

横浜市教育委員会教育長 岡田優子 様

日本共産党横浜市会議員団 団長 あらき由美子

公開性と透明性のある教科書採択の実施を求める緊急の申し入れ

現在、2018年度から使用される小学校道徳教科書の採択手続きが5月12日に策定された「平成29年度横浜市教科書採択の基本方針」にもとづき進行しています。

日本共産党は、道徳教育については、憲法の理念に沿った市民道徳を育む教育とすることを主張しています。民主主義社会の道徳は、個人の尊厳と人権を互いに尊重することをベースに成り立っています。上から「こうあるべきだ」と押し付けることはできません。自由な雰囲気のもと多様な価値観が認められる中で、様々なことを経験し学習することによって、自主的判断で選び、形成していくものです。この立場からして、日本共産党は、道徳の教科化に反対です。

しかし、文科省は、教科化を強行し、小学校が2018年4月から、中学校が19年4月から実施となります。横浜市内では、教科書展示会で小学校道徳教科書8点を読み比べた市民から、特定の教科書に対して、こんな教科書を子どもたちに渡していいのかという心配の声が多数寄せられています。「しつけ」・「礼儀」の押しつけ、現職総理大臣の写真掲載、薩摩藩出の明治維新の元勲の“偉人”化、国旗・国歌の扱い、特定企業の宣伝につながる経済界の成功者の持ち上げなどが、道徳教科書にふさわしくないという声です。

採択の基本方針では、「教育委員会は、(教科書取扱)審議会答申を受けて、その権限と責任において慎重に審議し、公正かつ適正に、教科書の採択を行う」としています。こうした市民の声があるなかで、教科書採択に関わる貴職と5人の教育委員の責任は極めて大きいものがあります。また、「公正かつ適正」は、市民が納得する内実をともなうことが必須となっています。これまでの教科書採択では、学校現場の声は聴取されていません。教科書取扱審議会の答申で評価の低い教科書が一部採択されています。投票は無記名投票です。投票にあたっての意見表明も任意です。しかも、直接傍聴しようにもわずかな定員で極めて限定的です。実質的には密室で行われているのと変わりがありません。これを「公正かつ適正」な採択だと主張することにはあまりにも説得力を欠いており、市民への説明責任を完全に放棄しています。これでは採択された教科書への信頼も得られません。教科書の採択は、主権者・国民の教育権にかかわることであり、その方法は、教育に携わる教職員と市民への説明責任をはたし、納得が得られるものにすることこそ教育委員会の責務です。よって、以下の内容を求めます。

- 採択をする教育委員会会議日程を速やかに公開すること

- 採択会場は、傍聴希望者全員が傍聴できる会場とすること

- 学校現場の声を聴取する仕組みを導入すること

- 採択にあたっては、各委員が適切と判断した教科書について意見表明をおこなうこと

- 採択時の投票は、記名投票とすること。 以上

”あの”横浜市教育委員会でまた起こった問題!!部活中の生徒に重傷を負わせた被害者や被害者家族の思いに寄り添わない市教委を批判・改善を求めました。

過大規模校の市場小学校をめぐるキッズクラブの人員体制やスペースの改善に市が責任を持つべきです!!

鶴見区の元宮にある市場小学校は、現在でも1000人を超える児童数で来年度からもずっと右肩上がりで増え続け、5年後には1700人を超える過大規模校です。

今後の分校の実施がされていますが、現在の状況を少しでも改善させるために、議会質問でも取り上げ、改善を迫っていますが、今回は、放課後児童策の一環である、キッズクラブの状況を視察。

新年度の登録児童数はまだ出ていませんが、昨年度は126名。今年度はさらに増える見込み。来週ある新一年生の歓迎会の企画がありますが、参加者は200名を超えるとみています。

こういう状況のため、保護者のほうでも学年が上がって3年生以上になると預けるのを控えてしまうようなことも。それでも、スペースが足りなくて、廊下も机を出して活用しているとのこと。ロッカーもなく、上履きを置く場所もないとのこと。人員の体制も、常時8~9人で対応。市から出されている予算では6人までの職員しか雇えないが、それ以上の人件費は委託を受けている運営法人で持ち出して、なんとか子どもたちの安全を守れるように対応しているとのこと。

運営の方法を工夫はできても、抜本的にスペースがないことは工夫の余地がない。また、人員体制の問題も、市の基準では6人で頭打ちしてしまうような仕組み。これでは、全く現場の状況とは合っていません。その改善を求めていきます。

引き続き、市場小学校やそのほかの学校現場の問題がありましたら、ご意見をお寄せください。