日本共産党横浜市会議員

古谷やすひこ子育て・保育

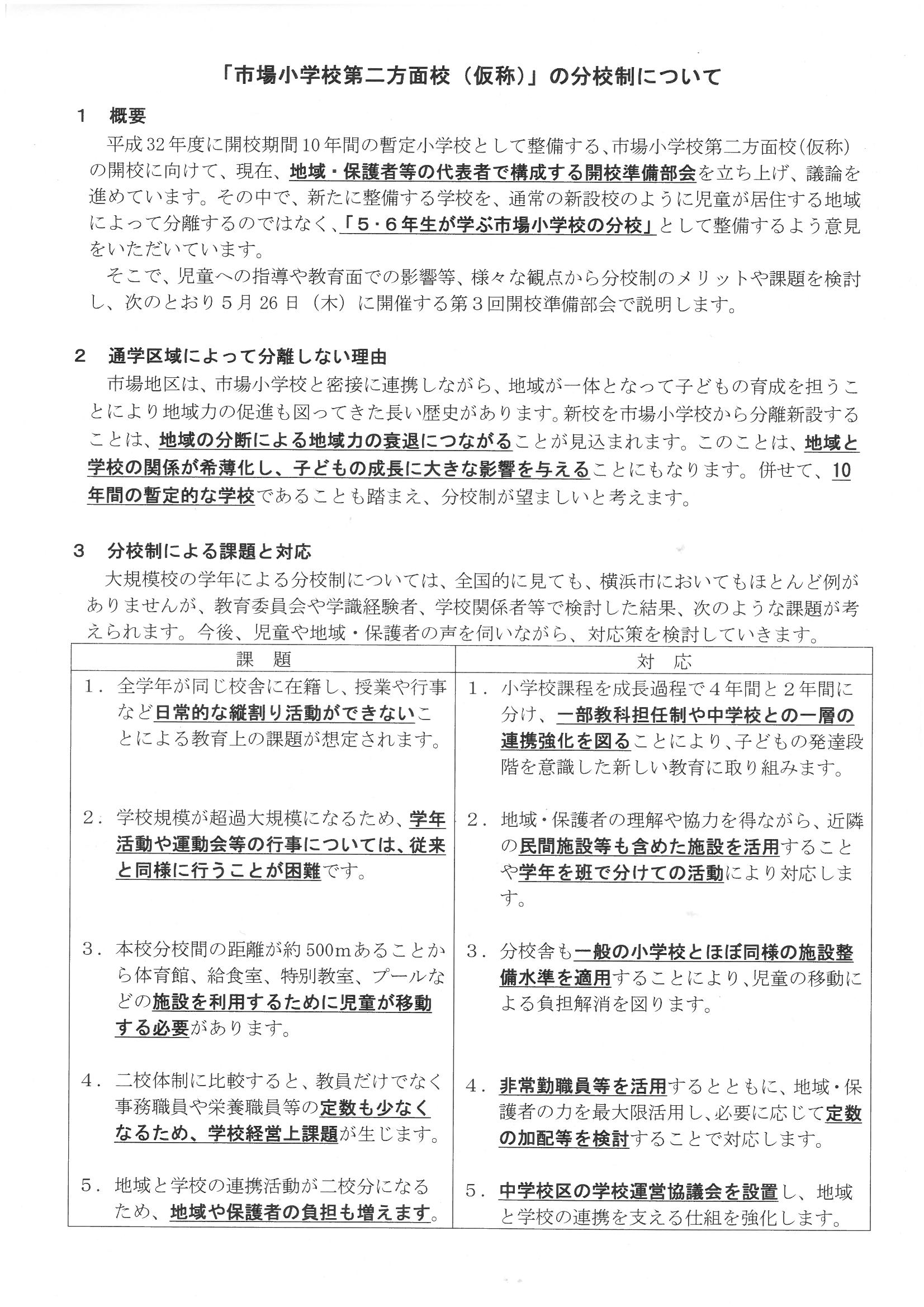

[情報] 子どもがたくさんで小学校を増やす必要のある市場地域の第二方面校の最新情報

現在、鶴見区の市場小学校が生徒があふれて増え続けています。

そこで、どうしても小学校を一つ増やす必要が出てきました。

開設準備委員会が現在断続的に開かれており、この資料は配布資料そのものではありませんがこういう議論がなされています。

つまり、最大1800人になる生徒数を一つの学校を分校方式で運営しようというもの。

まだ検討の途上です。

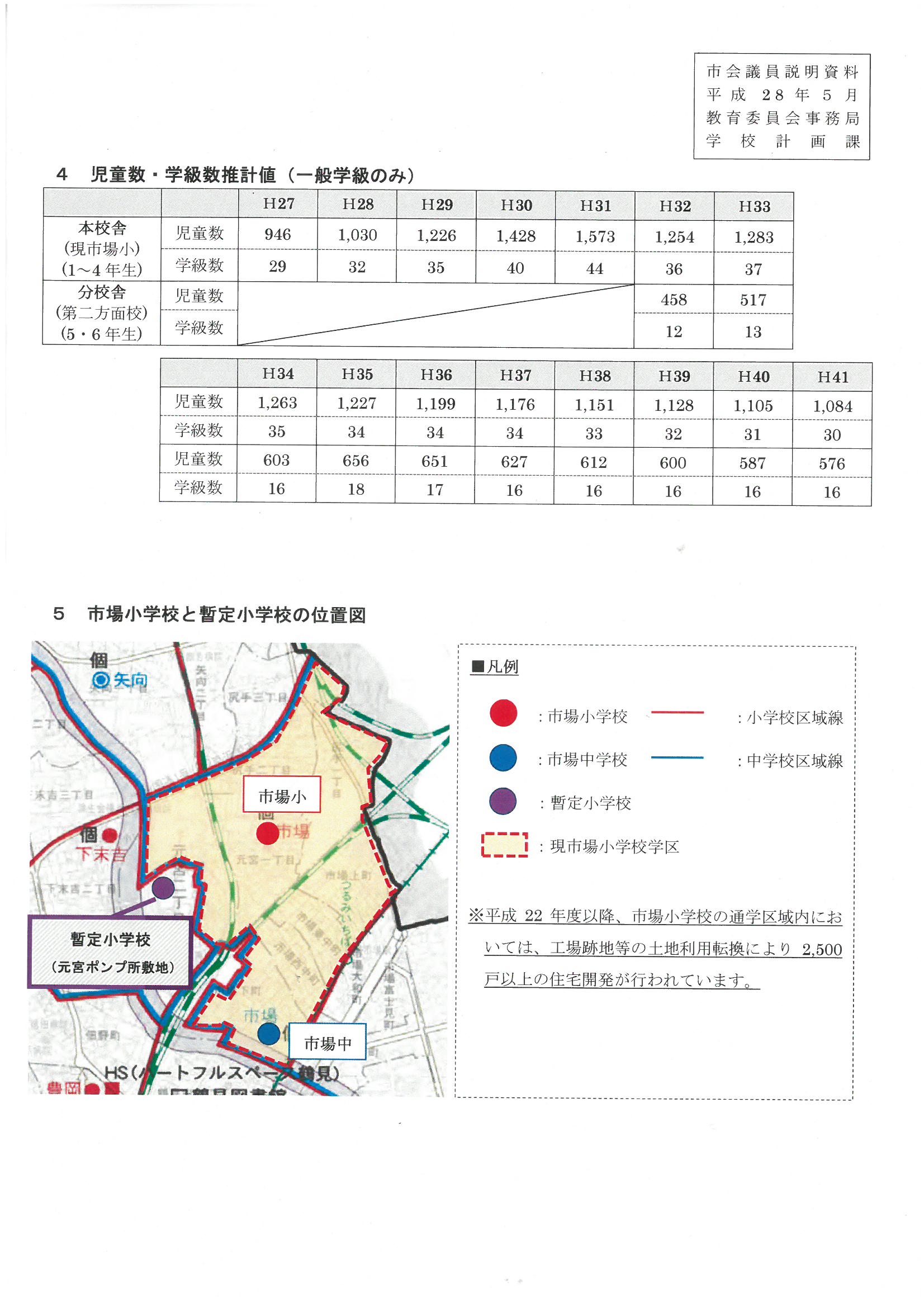

【視察】横浜市の地区センターで初めて開設された「駒岡 丘の上 こども食堂」!!活気にあふれた現場でした。

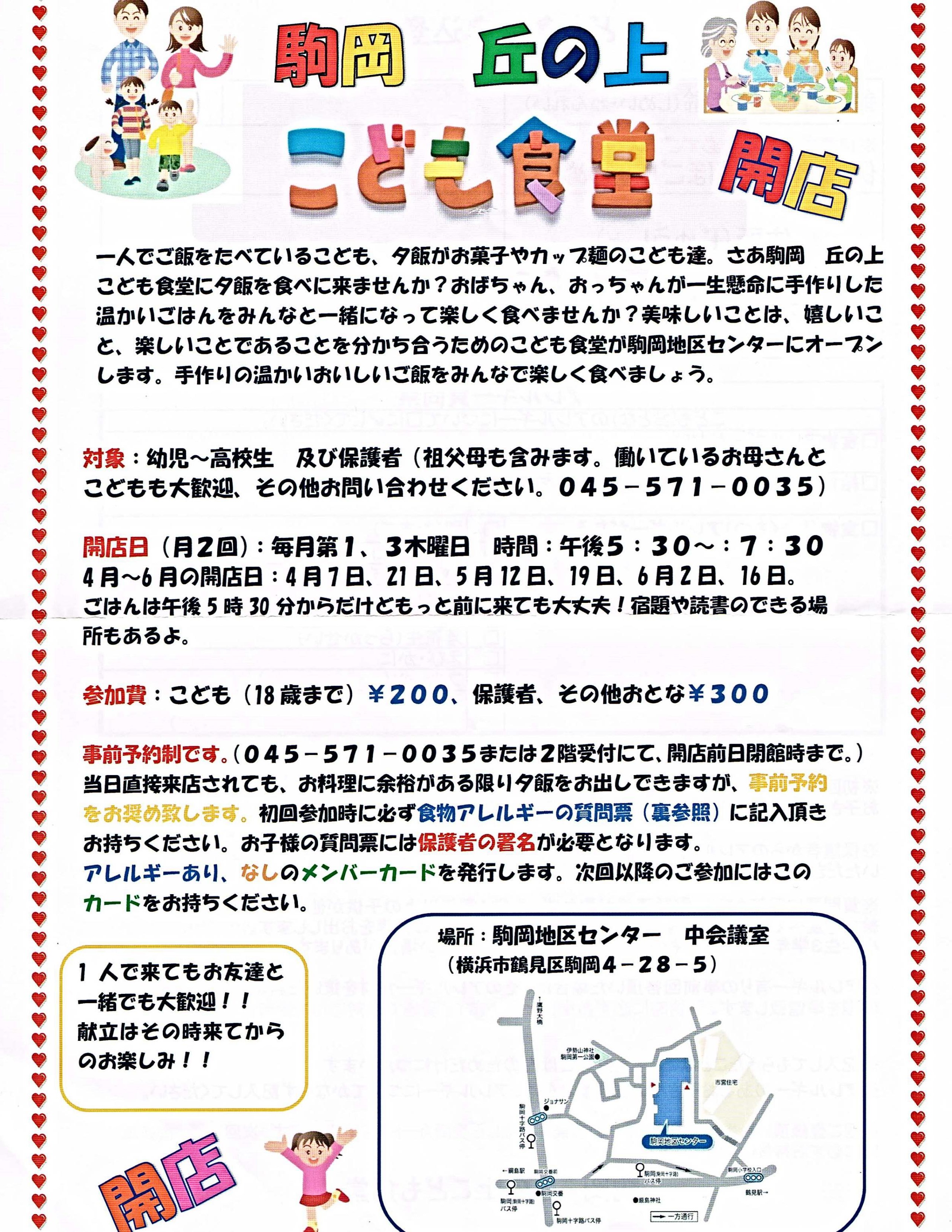

5月19日(木)、鶴見区の駒岡地区センターで4月から始まった子ども食堂「駒岡 丘の上 子ども食堂」に視察に行ってきました。

参加したのは私と、木佐木県議・加藤県議・大山県議。

まずは、センター長の七田さんからレクチャーを受けました。

子ども食堂を始めようと思ったきっかけについて、「日本の子どもの貧困率にショックを受け、ちょうどその頃子ども食堂のことを知って、うちでできないのかと考えた」「地区センターの自主企画事業として運営しているので、場所代はかからない。」

参加者について、「町内会の回覧板や近隣の小学校でチラシを渡してもらったり、ホームページやフェイスブックなどで宣伝。」「本日は46人の参加者で、だいたい40人ぐらいの参加者がある。」「うちは子ども食堂としているが、かといって、年齢制限をしない。逆に、センターを利用している一人暮らしのお年寄りなんかにも声をかけている。」

ボランティアさんについて、「地区センター内の掲示やホームページで昨年12月ごろから募集をはじめて、現在登録は43人。今日は16名の方が来てくれている。登録のボランティアさんの中には管理栄養士の方もいらして、しっかり献立の栄養面のチェックもしてもらっている。」「ボランティアに来ていただいているのは、近所の主婦の方や、仕事をお持ちの方まで様々。」

食材について、「ありがたいことに様々な寄付の申し出がある。野菜・米・醤油などなど。」「現物以外の現金の寄付は受け付けていない。」

参加費について、「子ども200円、大人300円もらっている。今でも子どもの部分を無料にするのは簡単だが、この事業を恒常的に安定的に続けていくためにもらっている。」

これからの課題について、「この子ども食堂の意味を知ってくれる方を増やしたい。参加者はたくさん来ていただいているが、今はまだその趣旨まで理解してきてくれている方は3割ぐらいかな。」「市内にある80か所の地区センターがやる気になればできる事業だと思う。ぜひ広げていきたい。」

厨房は活気があふれ、この日のサーモンフライも本当に美味しそうでした。

こども食堂はまだ鶴見区内にも二か所、横浜全体でも10か所程度しかありません。

もっともっと、実施するところが大きく広がるようにしていかなければなりません。

「自己負担導入は許しません」横浜市の小児医療費の無料化助成の拡充を! ~「暮らしとからだ」3月号の掲載されました。

グローバル人材育成に育鵬社版の歴史教科書はふさわしくない! ~横浜市会予算特別委員会の教育委員会審査での一問一答の様子 その④

グローバル人材育成に育鵬社版の歴史教科書はふさわしくない

古谷議員:

最後に、育鵬社版の歴史教科書の歴史観とグローバル人材について、伺ってまいります。 本市は、海外都市との連携して国際交流を図っています。韓国に関しては、釜山広域市、仁川広域市の2市がパートナー都市というふうになっています。本市で採用している育鵬社版の歴史教科書は、戦前の日本による韓国併合について「朝鮮統治では、併合の一環として近代化がすすめられた」として、「植民地」という用語を使っていません。以前採択していた帝国書院版には、「韓国の植民地化を進め」、「日本は韓国を併合し、植民地としました」ときちっと明記しています。育鵬社版の教科書が韓国への植民地支配を肯定的に描いていることについて、本市とパートナー都市を結んでいる韓国の方がこの認識を聞いてどう思うのか、教育長の見解、伺います。

岡田教育長:

わが国の教科書採択の制度は、文部科学大臣の検定を経た教科書の中から、関係法令に基づき、教育委員会の権限と責任において総合的に判断し、採択をいたします。パートナー都市、友好都市をはじめ、諸外国の方々にも、横浜市教育委員会の総合的な判断をご理解いただきたいと思っております。 古谷議員:ご理解できないですが。 パートナー都市や友好都市となっている所から見て、やっぱり違和感を感じるような今の状況を、改善を図る必要があるというふうに思います。本市も世界で活躍できるグローバル人材の育成を重点施策として掲げているのであれば、過去に日本が起こした戦争や植民地支配への反省、こういった歴認識を、多面的な教育をすることこそ、真のグローバル人材、育てることになると思いますが、教育長の見解、伺います。

岡田教育長:

学校におきましては、主たる教材としての教科書を中心に、教材研究や授業を工夫しながら、多面的多角的な考えを育てる社会科授業を進めております。

古谷議員:

これからの国際社会で活躍するグローバル人材を育てるためには、多様性をしっかりと認めることができる教育、ぜひ、やっていただきたいというふうに求めて、質問を終えます。

老朽化している体育館を見てください!学校の大規模修繕や建て替えを急げ ~横浜市会予算特別委員会の教育委員会審査での一問一答の様子 その③

学校の大規模修繕や建て替えを急げ

古谷議員:

次に、教育委員会所管の施設、学校と図書館施設の維持管理について、いくつか伺ってまいります。

学校現場から修繕が必要だとして寄せられた学校施設小工事について、予算の枠はあっても、何とかやりくりをしてでも、子どもたちのいる学校現場からSOSが出されているわけですから、教育長、それに対してぜひ全面的に応えることが必要だと思いますが、教育長の考え、伺います。

岡田教育長:

学校から要望がありました安全確保のために必要な緊急工事は、学校運営に支障がないように工夫をして、迅速な対応に努めています。また、トイレの洋式化や特別教室への空調設置など教育環境改善の取り組みについては、各学校から多く要望があり、ニーズの高いものを見極めて、計画的に実施しています。

古谷議員:

この質問をつくるにあたって、小工事の担当者の方からいくつか聞いたんですが、非常にすぐ現場に伺って対応されている様子がよくわかりました。非常にがんばってらっしゃるなというふうにわかります。ただ、予算の執行が100%でないというところが非常に残念で、学校現場から出されたものに対しては、やっぱり100%、ぜひ実施していただきたいというふうに思います。

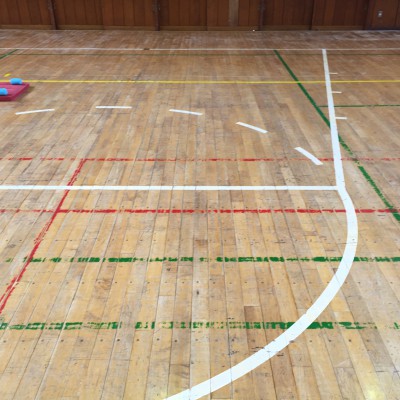

続けて、屋内運動場の改修事業費について伺います。いくつかここでスライドを見ていただきたいというふうに思います。これは神奈川区の中丸小学校の事例なんですが、こういうかたちで非常に老朽化している様子がわかります(スライド1,2,3)。こういうかたちで。これ(スライド4)は体育館の屋根のあたりですかね。上のあたりから落とされているものですね。これ(スライド5)は少し奥の所に穴があるんですけど、これ(スライド6)が穴の様子です。こういう状況で、中(スライド7)は、ちょっと写真では写しきれなかったんですが、たわんでいる様子が言われました。

こういう中味が屋内運動場の改修事業費で、今回のこの中丸小学校は事業費がついたこれらについて、素直に考えれば、建て替えが妥当だというふうに思われるが、なぜ改修なのか、伺います。

岡田教育長:

12年度に作成しました長寿命化の方針によりまして、公共建築物の木標耐用年数の70年以上としておりまして、近年は屋内運動場の建て替えを行っておりません。また、スペース的にも屋内運動場単独での建て替えが難しい場合が多い状況です。今後、10数年後には、一番古い校舎が築後70年に達することから、屋内運動場も含めた総合的な計画が必要と考えていますので、長期的視点に立って検討していきます。

古谷議員:

現在、こういう改修が必要な屋内運動場、いくつあるのか、またいつまでに改修を全部終えるのか、伺います。

高倉施設部長:

28年1月現在において、特に昭和30年代から40年代に竣工した屋内運動場が156校ございまして、そのうち26年度末までに大規模改修を実施した学校が79校ございます。残る77校についても、全面的リニューアルを行う大規模改修を着実に実施していきたいと考えています。

古谷議員:

今のペースだと10年以上かかってしまうんですけど、ぜひ抜本的にテンポ早めるようにお願いしたいと思います。今後の抜本的な学校施設の建て替えについて、事業総額と事業期間について伺います。

岡田教育長:

最近の新設校の工事費を参考に24年度に行った試算では、事業総額は概ね1兆2,000億円となっています。本市の中期計画におきましては、主要な公共施設の保全更新計画を平成29年度までに策定することになっておりまして、学校施設につきましては、28年度予算で建て替えを含む保全更新計画策定のための調査検討費を計上しております。

古谷議員:

子どもたちのいる学校現場の施設更新、文字通り最優先で進めるようにしていただきたいと思います。 施設の更新の視点でもう一点。現在、中央図書館で想定されている所蔵数が今、超えている状況にありますが、長期的スパンの施設更新などの計画がないというふうに聞いていますが、考え方を伺います。

岡田教育長:

中央図書館の蔵書につきましては、現在の書庫を含め、施設全体の有効活用を図りながら、適切な資料管理に努めています。また、施設更新などの計画につきましては、市全体の公共建築物の長寿命化の取り組みを踏まえ、必要な検討を進めてまいります。

古谷議員:

現在、もう120万冊の蔵書の予定が118万冊で、年間3万冊増えているというふうに聞いていますから、ぼほ越えています。ですから、ぜひ計画的な対応をぜひつくっていただきたいというふうに思います。