日本共産党横浜市会議員

古谷やすひこ子育て・保育

成績表が平均4以上のできる子優遇の奨学金制度は改めよ ~横浜市会予算特別委員会の教育委員会審査での一問一答の様子 その②

できる子優遇の奨学金制度は改めよ

古谷議員:

続けて、高校奨学金の問題について伺います。本市の高校生向けの奨学金制度について、成績要件を課している意味について、伺います。

小口国際教育等担当部長:

本市の高等学校奨学金は、条例の趣旨に基づき、学業成績が優秀であるにもかかわらず、経済的な理由により就学が困難な者に対して給付しているものです。そのため、給付にあたっては成績要件を設けております。

古谷議員:

本市の子どもの貧困対策の計画の中に、「世帯の所得が高い方は学力は高い傾向にある」また「貧困状態にある子どもは学力や進学の機会において格差が生じている現状があります」と述べられ、高校進学後の支援の必要についても言及されています。人材を育成するんだというのであれば、できる子だけが道が開けているという今の施策だけでは非常に不十分だというふうに思います。もう一方で、できる子だけの枠ではなくて、「貧困の連鎖を断つ」というため、学ぶことを応援するような性格の奨学金のあり方、ぜひ検討が必要だというふうに思いますが、教育長いかがでしょうか。

岡田教育長:

経済的に就学が困難な世帯へは、26年度から就学支援金制度や、生活保護世帯および市民税所得割非課税世帯を対象とする高校生奨学給付金制度によって、支援が行われています。そして、本市の高等学校修学金は、これらの制度と重複して支給が可能であり、経済的に困難な状況がありながらも、学業に熱心に取り組む生徒にとっては、進学準備などにかかる経費の一部となっております。引き続き、現状を注視してまいります。

古谷議員:

ですから、上乗せされているとわけですから、そういうところにも、できる子だけの枠をつくるというのではなくて、ぜひ検討していただきたいというふうに思います。

業者弁当「ハマ弁」ではなく就学援助の対象となる中学校給食を ~横浜市会予算特別委員会の教育委員会審査での一問一答の様子 その①

業者弁当「ハマ弁」ではなく就学援助の対象となる中学校給食を

古谷議員:

まず、ハマ弁について伺います。

昨年の第3回定例議会の総合審査の中で、昼食が食べられないでがまんする生徒について、「なくなるようにちゃんと対応をしていきます」と教育長はその時、回答ただきました。その認識について変わりないかどうか、伺います。

岡田教育長:

認識に変わりはございません。

古谷議員:

ありがとうございます。教育長は、昼食の用意が困難な生徒、これは何人位だというふうに検討されていますか。

岡田教育長:

市立中学校の生徒約8万人の1%800人程度を想定しています。今まで、ヒアリングの中では、昼食の用意が困難な生徒はいないという学校が多く、またはいても非常にわずかだというふうに聞いております。一方で、学校現場からは支援の制度が整備されるのであれば利用したいという意見もいただいており、それらをふまえて1%と想定いたしました。

古谷議員:

まだ根拠まで聞いてなかったんですけど、1%という、その800人というのが、非常に曖昧だというふうに思うんですけど。その点いかがでしょうか。

岡田教育長:

今いろいろ現場の調査をしておりますけれども、これ以上の数字は今出ていないというのが現状です。

古谷議員:

今現在、市内の中学生で1万3,003人の就学援助を受けている中学生が今います。その中で、今おっしゃるとおりだと、800人しか想定してないということになるんですが、その800人も根拠がないというふうにもしなるとすると、あまりにも計画自体がちょっとずさんじゃないかというふうに思うんですけど、いかがでしょうか。

岡田教育長:

学校現場を熟知している教員へのヒアリングに基づくものです。

古谷議員:

教育長、ぜひ、もし800人、これ想定されているんですけど、想定を超えた場合、どう対応されるのか、伺います。

岡田教育長:

きちんと調べて、必要性があれば対応してまいります。

古谷議員:

ぜひ、現場からの申請については100%対応していただきたいというふうに思います。

そもそも、就学援助について伺いますが、就学援助は学校教育法の第19条で「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」と規定されています。その法が定めている「必要な援助」の内容についてですが、小学生と中学生では変わってはいけないというふうに思いますが、どうか伺います。

岡田教育長:

変わってはいけないという意味がちょっと理解できないんですけれども、たとえば、中学生になると部活があります。そういう意味で、就学援助の支給品目は国の基準に基づいて定めておりますので、そこは違っています。

古谷議員:

違っている中味は何でしょうか。

岡田教育長:

一番大きいのは、修学旅行費も大きいですし、体育の実技用具なども大きいと思います。それから、部活の活動費なども、生徒会費、そういうものも大きいと思います。

古谷議員:

現在、本市が経済的理由で就学援助が本市が必要であるというふうに認定されている中学生が1万3,003人いらっしゃるわけですが、もちろんハマ弁は、給食ではありませんから就学援助の対象にはなりません。ですから、新たな基準をつくらなくてはいけなくなったわけですが、根拠も定かではありませんし、合理的では私はないというふうに思います。しかも、想定人数が少なすぎます。教育長は、本市で1回認定した1万3,003人の就学援助認定者を、また別の物差しを使って、さらに絞り込むような審査をするのはあまりにも酷だというふうに思いますが、いかがでしょうか。

岡田教育長:

就学援助の受給世帯の生徒もきちんと昼食は持ってきていると、学校現場からは聞いております。このため、生徒や保護者ががんばって昼食を用意していることも大切に考えたいと思っています。その上で、どのような生徒に支援するか、学校現場からの意見を聞きながら、ガイドラインの作成に向け、検討を進めているところです。

古谷議員:

教育長、学校現場から聞いているとおっしゃるんですけど、詳細なアンケート、取ってないはずなんです。しかも、今、昨年、横須賀の教育委員会が非常に詳細なアンケートを取りました、現場から。それによっていろいろ対応を変えているわけですが、横浜市もこれ、ぜひやるべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。

岡田教育長:

ガイドラインの作成の方法につきましては、いろいろ検討しているところですけれども、生徒のプライバシーに関わる問題でもありますので、実態調査の仕方というのは非常に慎重にやるべきだというふうに考えております。その上、きちんと機会をとらえて調査は実施していきたいと考えています。

古谷議員:

ぜひ、実施するのであれば、PDCAサイクル回すためにも、実態のアンケートをきちっとやらないといけないというふうに思いますよ。その点、いかがでしょうか。

岡田教育長:

繰り返して申し訳ありませんけれども、きちんと学校の現場の状況は把握したいと考えておりますので、先生方のご意見はきちんと聞き、また生徒のプライバシーも大事にしながら、学校毎の個別のヒアリングを実施したいと考えております。

古谷議員:

ぜひ、実態調査っていうのはきちっとやっていただきたいというふうに思います。

本来、横浜市が中学校給食を実施していれば、1万3,003人の就学援助認定者の方は、年額で6万円の補助があるわけです。それが、本市は給食を実施しないわけですから、せめて就学援助を受けている人には、本市事業のハマ弁の購入費、支給するのは妥当性があるというふうに思いますので、強く要望しておきます。

大阪市では現在注文式のデリバリー給食で、ハマ弁との違いは、それは給食と位置付けるのか位置付けないか、それだけの違いだというふうに思います。その大阪市では、温かい汁物が付くものの冷たいおかずのために食べ残しが異常に多くて、改善を図ったものの効果が上がないということで、デリバリーから学校調理方式へ転換が図られています。

また、横須賀市では、業者にパンや弁当を注文するスクールランチを実施していましたが、注文率が低調で、アンケートで小中学生の保護者の多くが小学生と同じ完全給食を支持しているということから、スクールランチ拡充を断念して中学校給食の実施の検討を始めています。

これら大阪や横須賀での先行事例をみても、横浜も同じ轍を踏んでしまうのではないかというふうな危惧がぬぐえませんが、ハマ弁が失敗しないという根拠は何か、教育長の見解、伺います。

岡田教育長:

同じような轍を踏まないようにしっかりやりたいと思いますけれども、ハマ弁には注文、支払い手続きが簡便で、おかずが選択でき、汁物、牛乳も単品で注文できるといった他の都市にはない特徴がありますので、多くの方に利用していただきたいと考えています。

古谷議員:

そうすると、横須賀や大阪が撤退したのは、汁物の問題と注文方法だけの問題だというふうにお考えですか。

岡田教育長:

一番大きいのは注文の仕方ではないかなと思っておりますけれども、大阪の場合はまた全然違いますので、ちょっと参考ではないというふうに考えています。

古谷議員:

ぜひ、喫食数が少なくなりすぎて、事業者が撤退してしまうというようなことはないかどうか、確認で、伺います。

岡田教育長:

事業者には食数の保障はしない条件で公募に応じていただいておりますし、食数が少ないことによる事業者撤退はないと考えています。

古谷議員:

神戸市では、デリバリー方式の給食が行われていましたが、86件の異物混入が明らかとなって、社会問題になりました。その際、業者の基準違反に対して行政の指導監督確認が果たせないという状況になってしまいました。本市でも、そうならないように、異物混入対策、事故の対応について、当然、横浜市が学校現場で提供されたハマ弁で問題が起こった場合、教育委員会が全面に立って解決に向けてその役割を果たすべきだと思いますが、どうか伺います。

岡田教育長:

お弁当の製造過程や配達時に起因する問題の場合は、事業者が全面的に責任を負うことになりますけれども、再発防止に向け、本市としても、事業者と一緒に、もしそういうことが起きた場合には、しっかり取り組んでいきます。

古谷議員:

もし、こういった場合起きた場合に、そういった言い訳は、ぜひ生徒やあるいは保護者に向けてはしていただきたくないというふうに思います。

私はやはり、この件、いろいろ指摘させていただいた中味考えても、中途半端な注文式の今回のような注文式の業者弁当でなくて、改めて学校給食法に基づいた中学校給食の実施を求めます。

「横浜市子どもの貧困対策に関する計画策定にあたっての提案・要望 」 ~2016年1月14日 市子ども青少年局長に申し入れを行いました。

2016年1月14日

横浜市長 林 文子 様

日本共産党横浜市会議員団

団 長 大 貫 憲 夫

横浜市子どもの貧困対策に関する計画策定にあたっての提案・要望

横浜市は、国の「子どもの貧困対策の推進に関する法律」に基づく「子供の貧困対策に関する大綱」をふまえて、「横浜市子どもの貧困対策に関する計画(仮称)」の素案をとりまとめ、市民意見を募集しています。

横浜市が行った市民アンケートの結果から、横浜市において国の貧困線を下回る水準で生活する子どもはおよそ4万4,000人であることがわかりました。この数値には生活保護世帯は含まれていません。また、一人親世帯のおよそ半数が国の貧困線を下回る水準で生活していることも明らかになっています。これらのことからも、子どものいる家庭の深刻で厳しい貧困と孤立の実態に寄り添い、貧困問題の解決に向けて効果ある計画を策定し、全庁的な推進体制をつくることが横浜市には求められています。

親の貧困が子どもに連鎖することなく、一人ひとりが個人として自立し尊厳をもって成長するためには、子どもの権利条約を生かし、すべての子どもを視野に入れた取り組みが必要です。日本共産党は、次のように、施策の方針に添って必要な点を指摘し盛り込むべき施策を提案します。

記

1.施策1「気づく・つなぐ・見守る」について

(1)母子保健施策・地域子育て支援施策として、妊娠期から子育て支援にわたる相談の充実を図るために、支援の必要な家庭に、早期に継続して訪問などが実施できるよう、職員を増員すること。

(2)教育と福祉をつなぐスクールソーシャルワーカーを増員すること。

(3)義務教育の中で、中学生が母子保健や健康管理などについて専門家から学ぶ機会を充実させること。命の尊厳を守る行政の役割(生活保護・母子手帳交付・こんにちは赤ちゃん訪問事業等)について、パンフレットの作成・配布等で、中高生に周知すること。

(4)高校中途退学者の6割が1年生のうちに退学していることから、中学卒業後の子どもについて、訪問指導をはじめとしたつながりや見守りなどの支援策を強化すること。

2.施策2「子どもの育ち・成長を守る」について

(1)保育の質と量を保つために保育士の確保をすすめること。そのためにも保育士の処遇を改善し、潜在保育士が職場復帰を果たせるようにすること。

(2)保育所の保育料の負担軽減策を拡充すること。

(3)私立幼稚園就園奨励補助金を増やすなど、幼稚園の保育料を軽減すること。

(4)保護者の負担を軽減して経済的に厳しい家庭の子どもでも放課後児童クラブに入所できるよう、学童保育所への運営費補助・家賃補助の大幅増額をすること。

(5)就学援助制度の項目の拡大と認定基準の大幅な引き上げで、義務教育無償が名実ともに実施されるようにすること。

(6)中学校給食は、栄養バランスのとれた季節にふさわしい食事や日本の伝統食を学び、みんなと一緒に温かい食事をとることで、心もからだも成長させる教育として重要です。貧困家庭では食生活が貧しい傾向があるので、貧困対策としても、就学援助の対象である中学校給食を早急に実施すること。

3.施策3「貧困の連鎖を断つ」について

(1)貧困の連鎖を断つための将来の社会的・経済的自立に繋がる学力保障には、学校における一人ひとりの子どもに担任教師が向き合う十分な時間の確保が必要です。そのためにも、35人以下学級など少人数学級を小・中学校で実施すること。

(2)市民アンケートでは、経済的な理由で高校進学を諦める家庭の実態が明らかになりました。高校では授業料だけでなく、制服代や部活動費、交通費なども財政的に大きな負担です。貧困の連鎖を断ち切るためにも、どの子も高校進学への希望が断ち切られることのないよう、市の高校奨学金の学力条件を外して受給者数を増やすとともに、一人当たりの受給額を増やすこと。

(3)学習支援が無料で受けられる「寄り添い型学習等支援事業」を区内数か所に増やすとともに、事業費を増やして事業の継続性の担保や内容の充実を図ること。また、国に必要な予算を求めること。対象を中学校3年生に限ることなく高校生や小学校高学年、中学1・2年生にも拡大すること。さらに、民間が行っている無料塾や食事提供等を行っている居場所への支援を行うこと。

小学生が利用できる学習支援の場所を小学校区毎につくること。

(4)生活保護家庭を含む貧困家庭の子どもや児童養護施設の退所者の大学進学を支える横浜市独自の支援策をつくること。

(5)外国につながる子どもには、生活言語は通じても教育言語がなかなか身につかないという問題があり、進学やその後の就職にも不利な影響が及ぶ場合が多くなっています。日本語指導が必要な児童生徒に適切な教育的支援ができるよう日本語教室の増設や、国際教室担当教員を増員すること。

4.施策4「困難を抱える若者の力を育む」について

(1)児童養護施設の退所者が安定した自立した生活がかなうよう、自立までのサポートを一人ひとりに確実に行うこと。

(2)一人暮らしの若者への住宅費補助を行うこと。

(3)地域において不登校や引きこもり状態にある青少年の自立を支援する地域ユースプラザを全区に設置すること。(現在市内4カ所)

5.施策5「生活基盤を整える」について

(1)住まいは人権です。安定した家庭で子どもが健康で文化的な生活のもとで成長できるよう、子育てりぶいんの入居所得要件を引き下げるとともに、新たに低所得世帯に対する家賃補助制度を創設すること。市営住宅を増設すること。

(2)誰もが安心して医療機関を受診できるように、小児医療費助成を通院でも中学校卒業まで拡大すること。

(3)横浜市の公務職場での非正規雇用をなくすとともに、公契約条例を制定して、官制ワーキングプアをなくすこと。

(4)中小企業への支援強化など雇用安定に向け、対策をとること。

6.以上の施策を推進するために、全庁的に統括する体制をつくること。

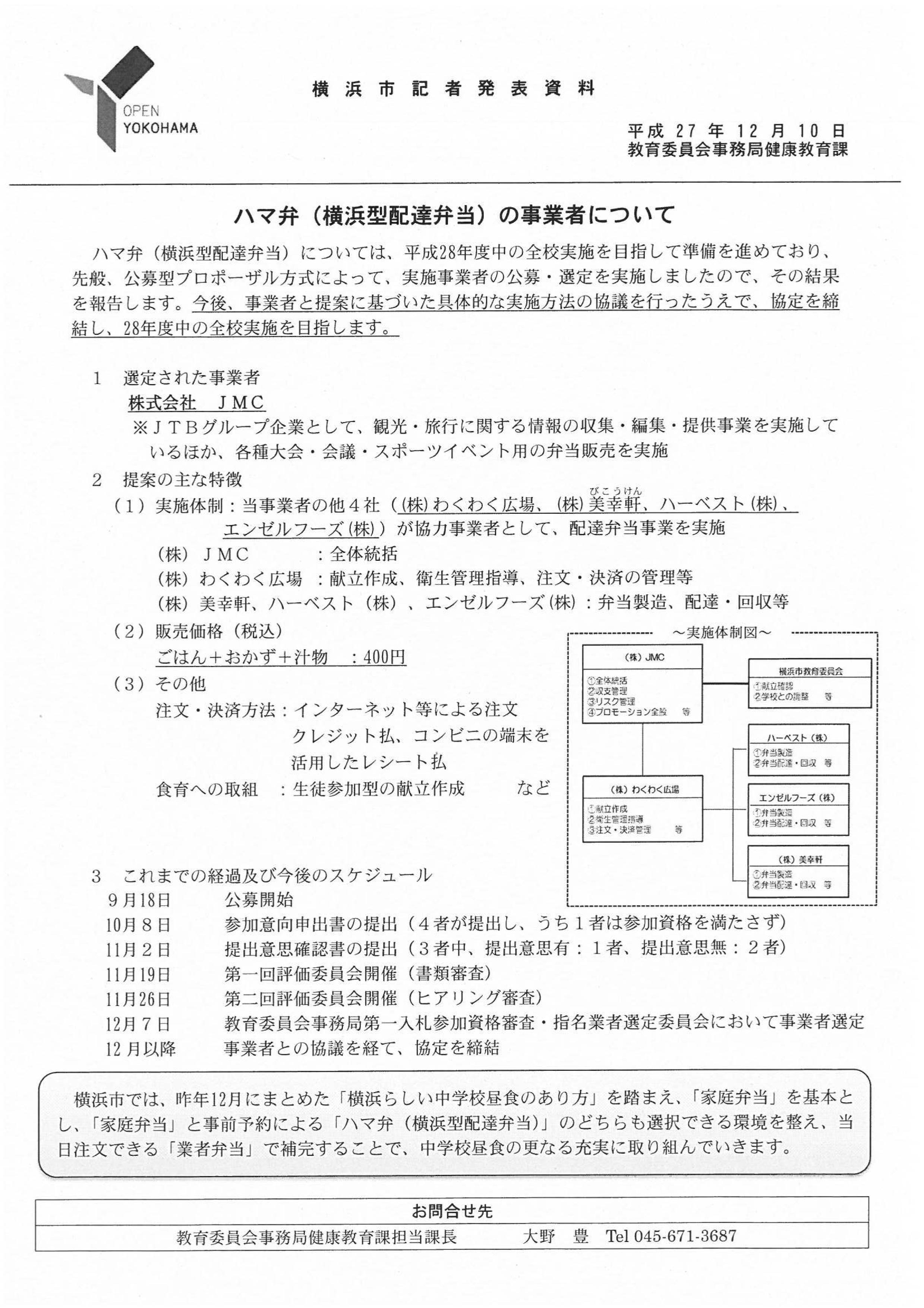

横浜市の中学生の業者弁当はJTB関連企業が受注することが発表されました! ~「横浜らしい中学校昼食のあり方」が具体化してきました!?

市場小学校の児童増対策で、教育委員会提案の新設校予定地の周辺環境を見てきました!!

現在、鶴見区の市場小学校画、児童数の急激な増加により早晩教室が足りなくなることが予測され、先日市教育委員会から新たな新設の小学校をつくることが発表されました。

その場所が、鶴見区元宮にある北部第一水再生センターの用地及び施設上部を10年限定で使用するというもの。

校舎の立つ予定地は何もない更地ですが、グラウンドをつくる予定の所は雨水滞水池の上部を使うというもの。

そこで、それらの施設の視察に急きょ行ってきました。

まず、これが北部第一水再生センターの全体図。

この図の中で、元宮ポンプ所の敷地の中の雨水滞水池の上部がグラウンドになル予定で、こんな感じです。

思ったよりは広い印象で、面積は約3800㎡です。

周辺をさわやか公園のように転落防止策をなんらか施せば十分な広さに思えます。

この上部から、校舎の立つ側をみると、残土が置かれていますが、これは来年の早いうちに完全に撤去されるとのこと。

この雨水滞水地の施設は、汚水と雨水が一緒になった合流式の下水道処理施設の一部です。その水の処理をくみ上げて隣の水再生センターへ送っています。

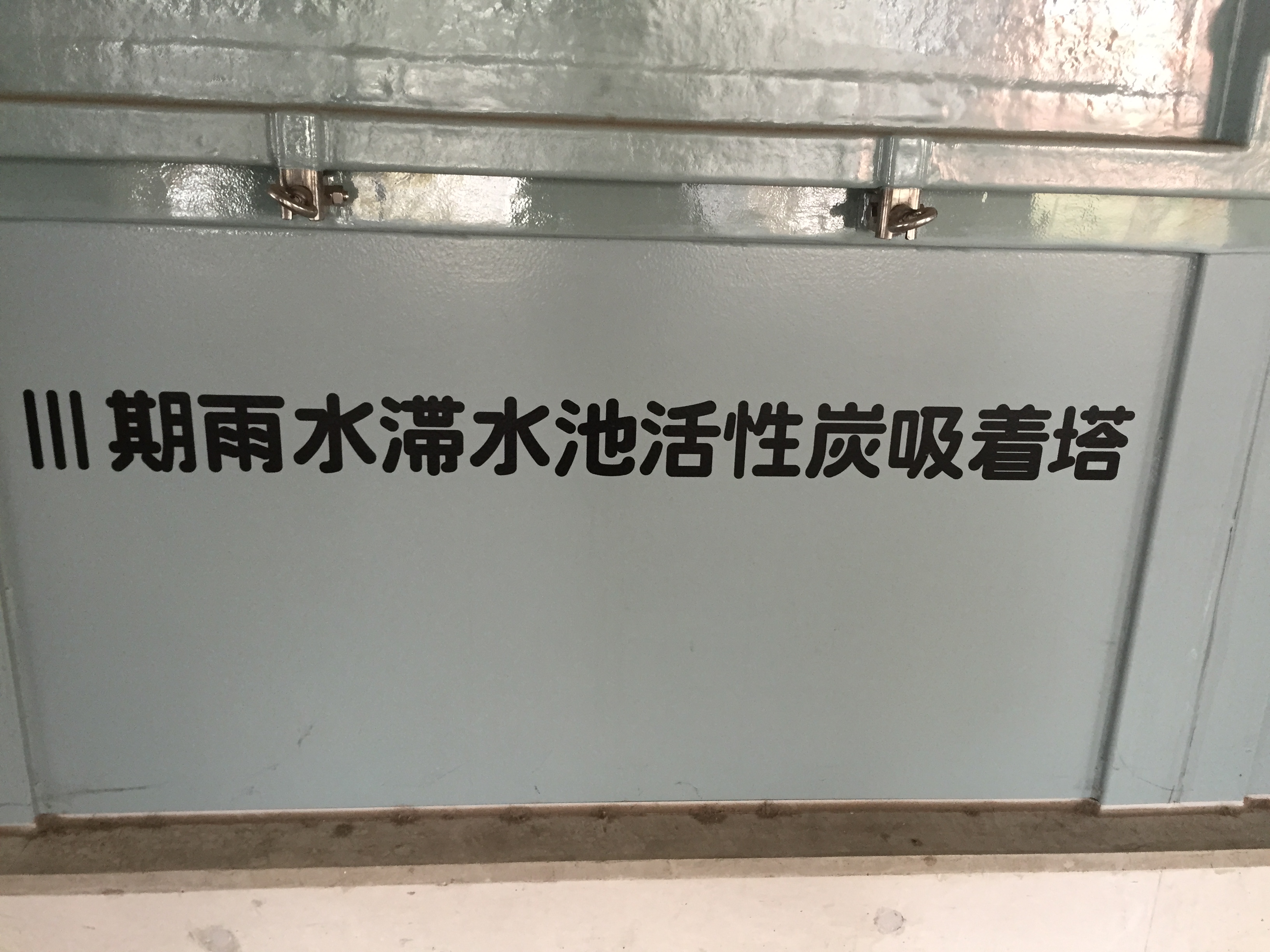

そして、雨水滞水池から出る排気も活性炭処理をして、きれいな状態にしています。

したがって、この施設の中を歩いていてもほとんど異臭は感じないほど。

しかし一点気になったのは、排気ダクトの位置。こういう風な向きでで、校舎予定地側に向いて排気されているので、この向きについては何らかの対応が必要かもしれません。

校舎の立つ場所が約4600㎡。グラウンドができる場所が3800㎡で、計8400㎡となります。

しかしながら、今回見せていただいた水再生センターも、ご多分に漏れず施設の老朽化は隠せません。現に元宮さわやか公園側の雨水滞水池は、足場を組んで塗装を含め、大規模なメンテナンスの真っ最中でした。

今回の施設は老朽化インフラの典型のようで、確かに10年以降も新設校で使い続けることはなかなか困難であることも説明を受けました。

また、市場小学校の説明会に来られたような方にも、こういった施設見学会の機会があった方がいいかとも思います。