日本共産党横浜市会議員

古谷やすひこ子育て・保育

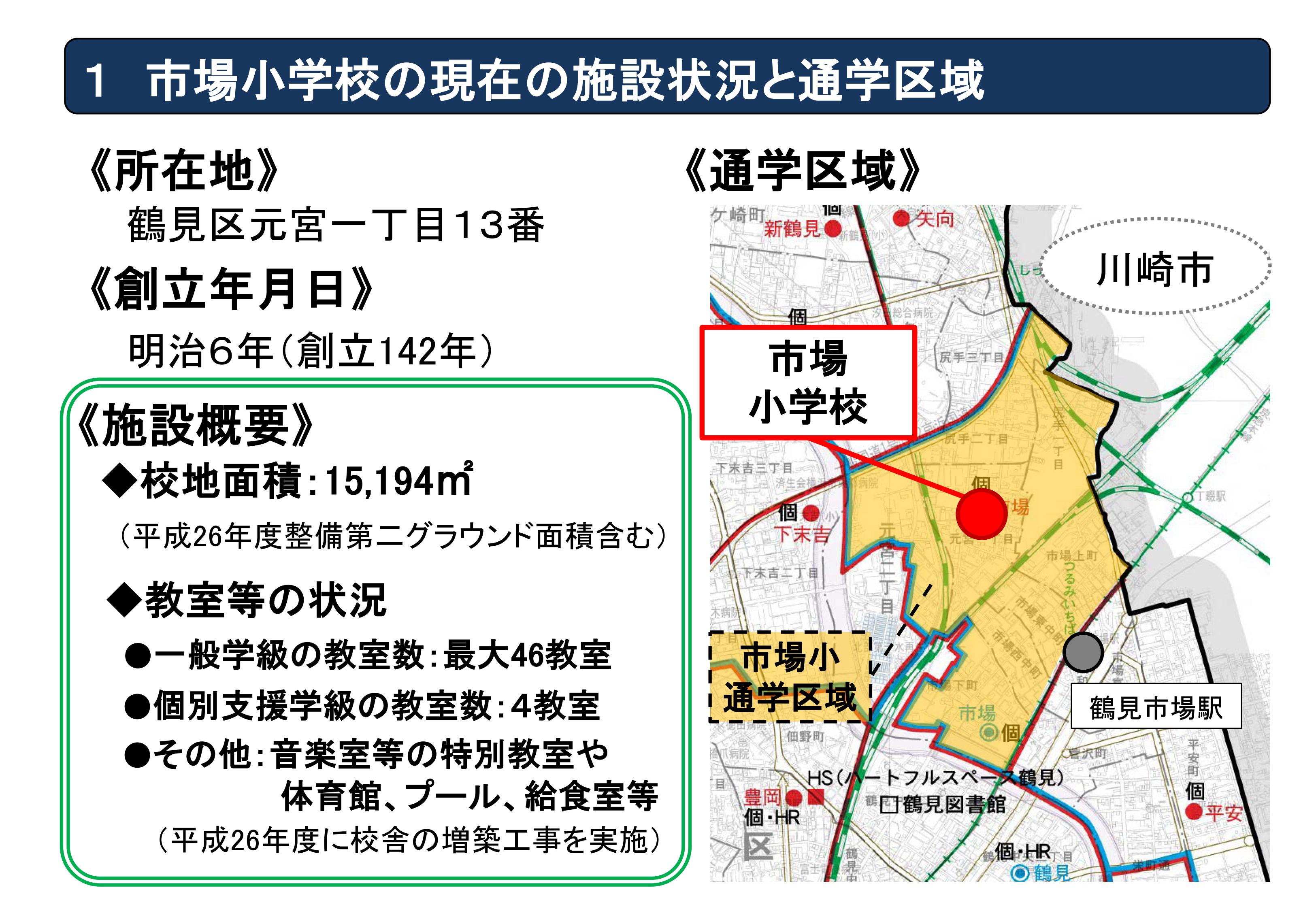

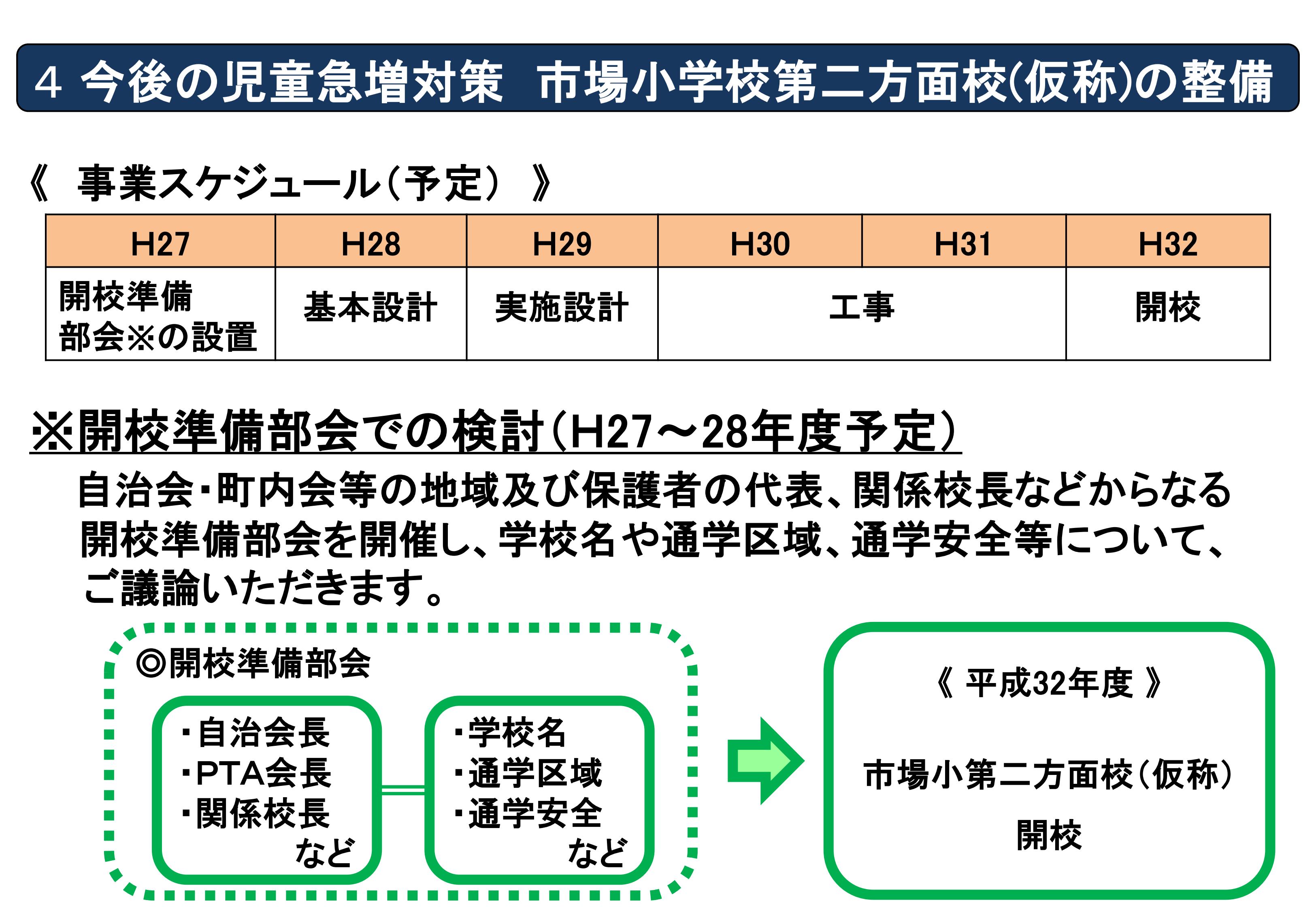

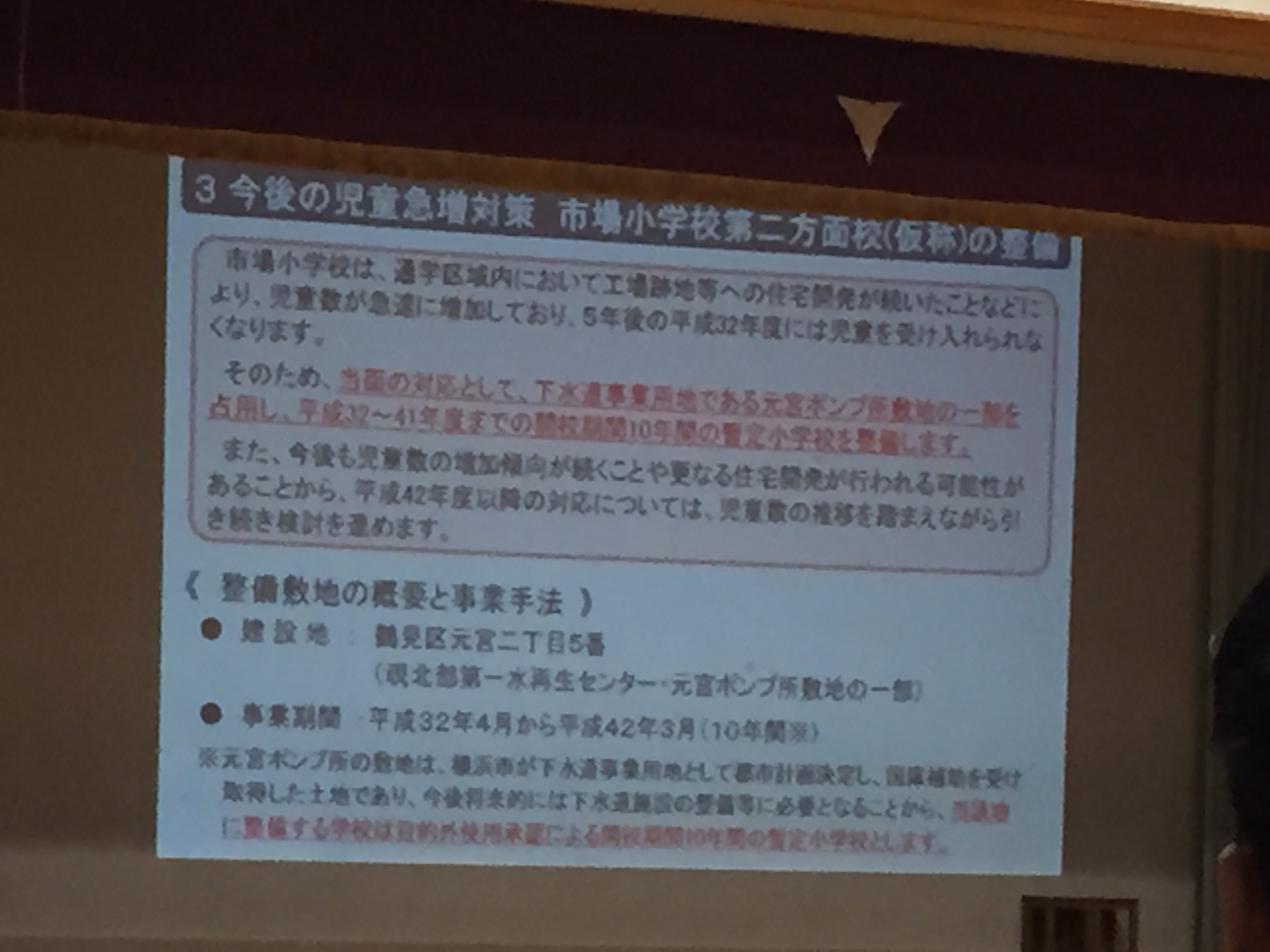

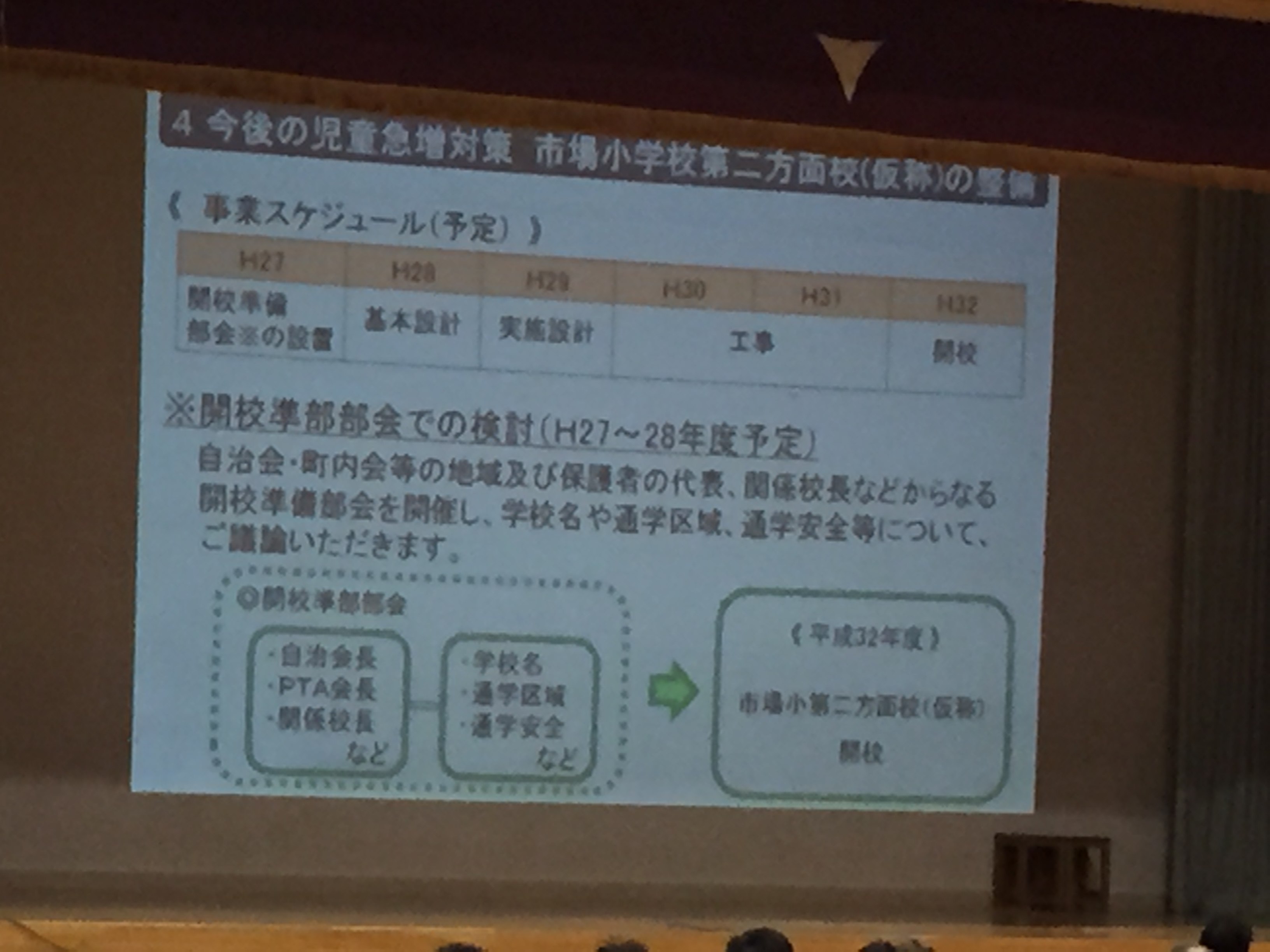

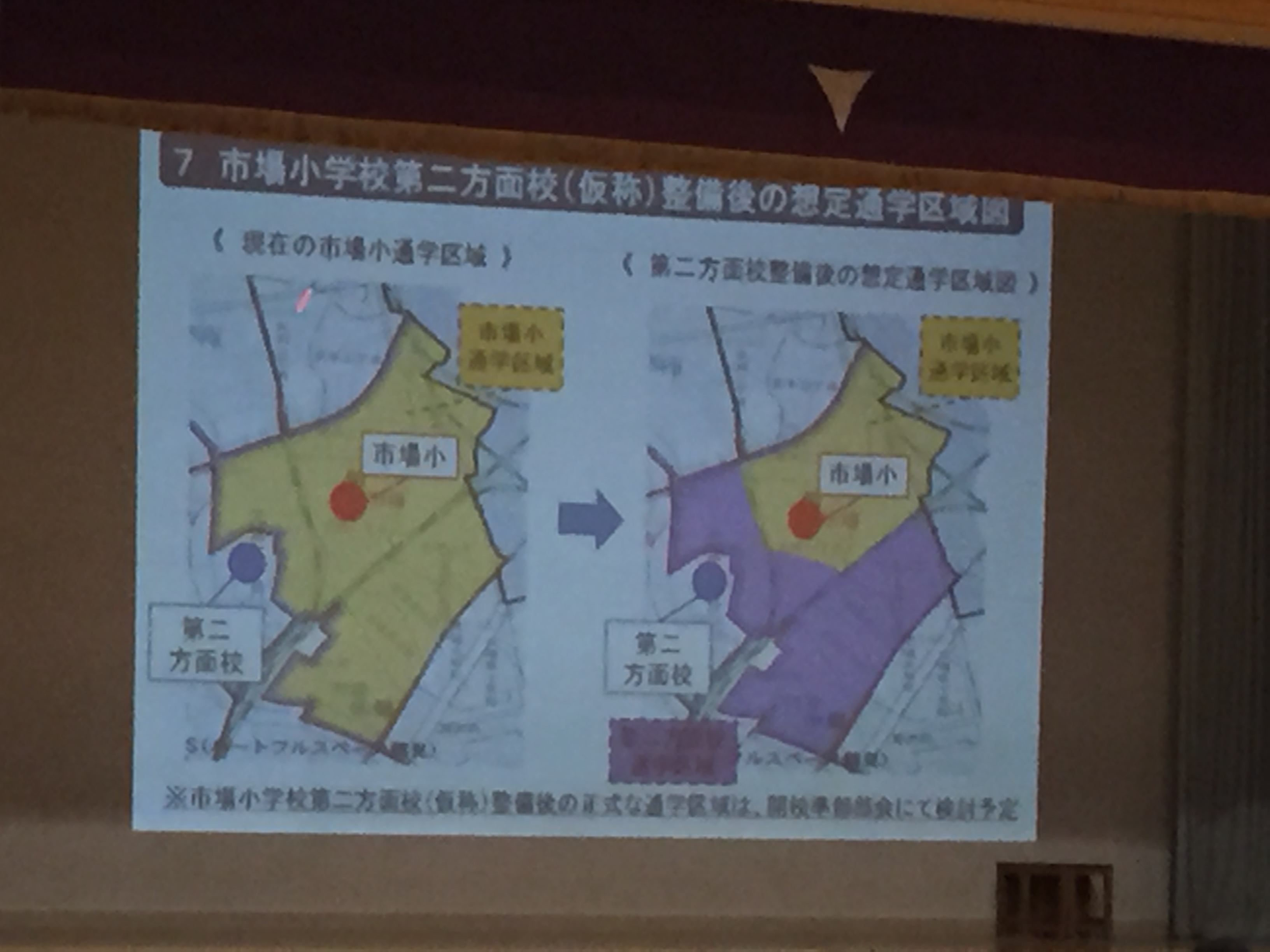

[横浜市教育委員会説明資料] 市場小学校の児童増対策の横浜市の提案

急増した市場小学校の対策として、提案されている「10年限定」の新設校の現場の様子を見てきました!!

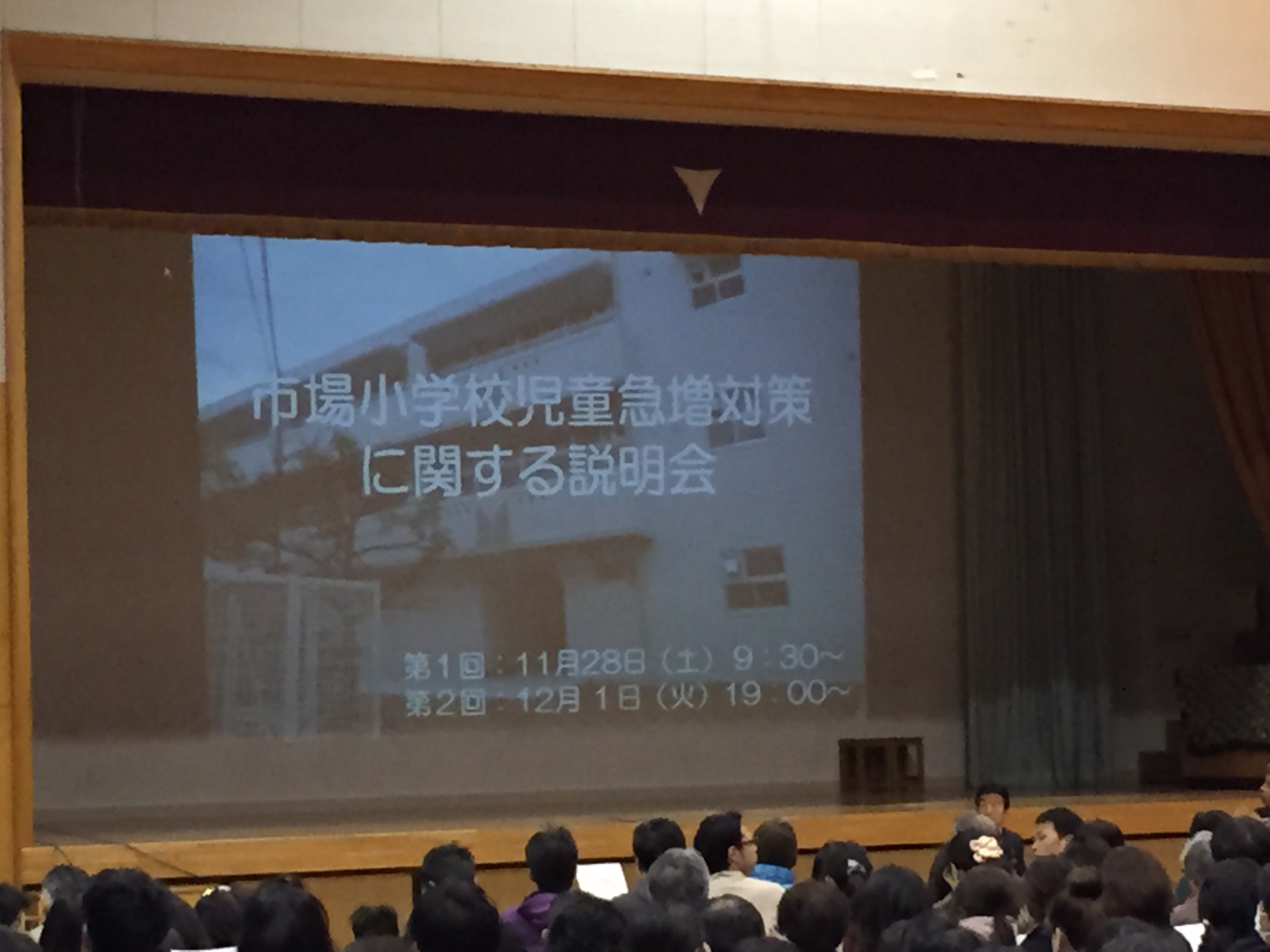

先日、市場小学校の児童急増対策として提案されている新設校の予定地を教育委員会の方に案内していただきました。

これが元宮さわやか公園から見た、だいたい全景。

敷地内からスーパーのベルク側を見た写真。左側の平屋の建物は、保育園。

ガレキの置いてある奥の建物が雨水滞水池の建物。その屋根の部分をグラウンドにするという計画。

上から見たグラウンド予定地。

その他、この間の住民説明会で多く出されていた意見で「スクールゾーンの安全確保」。少なくともこの道を子どもたちは通ることになります。左側を通って、その先に正門がつくられるとのこと。

小学校が新設されることはいいことですが、今回の提案、なかなか困難が予想されます。

横浜市教育委員会へのご意見、こちらホームページのお問合せから、ぜひお寄せください。

【資料全公開】 児童急増で新設小学校を開設決定!! しかしその新設校は10年たったら壊してしまうもの?? ~鶴見区の市場小学校の児童急増対策の説明会のその様子

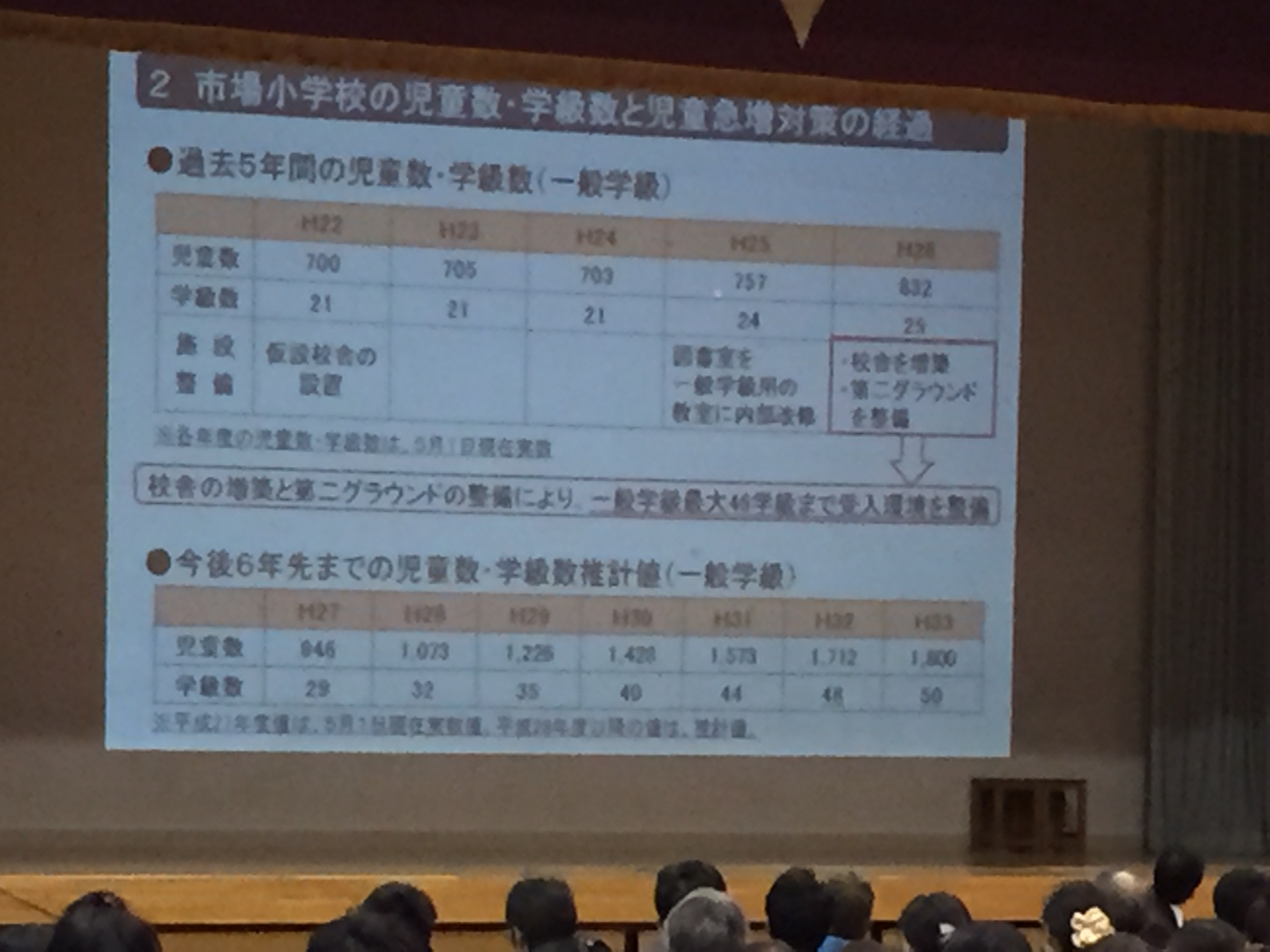

先日、鶴見区の市場小学校で住民説明会がありました。

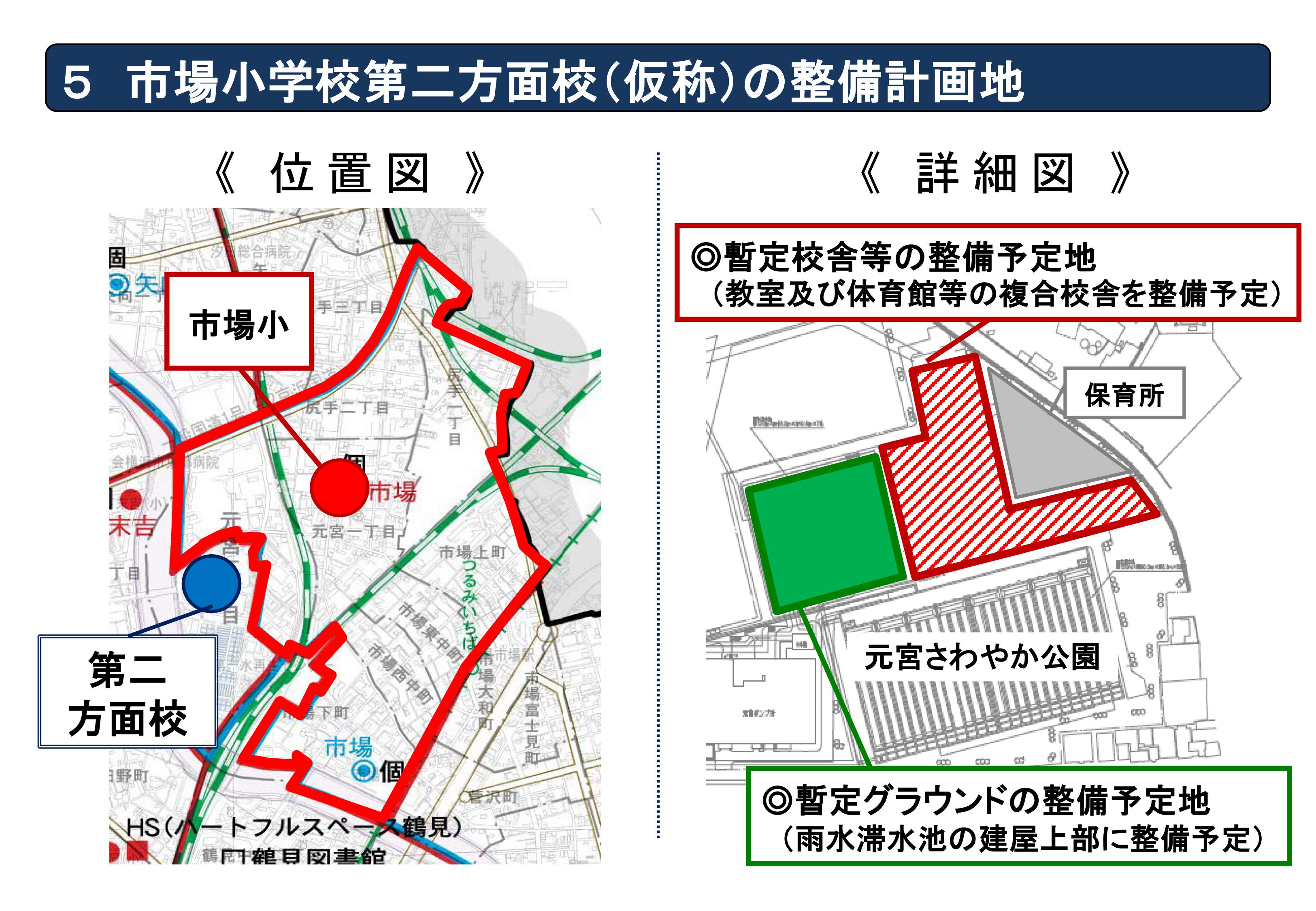

というのも、この地域ではマンションが次々と建ち、人口急増地域です。そのために、校舎を増築したりしてしのいでいましたが、とうとう抜本的な手を打たないければ対応できなことが判明し、今回の説明会に至りました。

会場となった市場小学校の体育館は、赤ちゃん連れの方が多く詰めかけ、用意した椅子も足りなくなり、500人は大幅に超える大盛況となりました。

そこで、今回の提案の説明が教育委員会からありました。

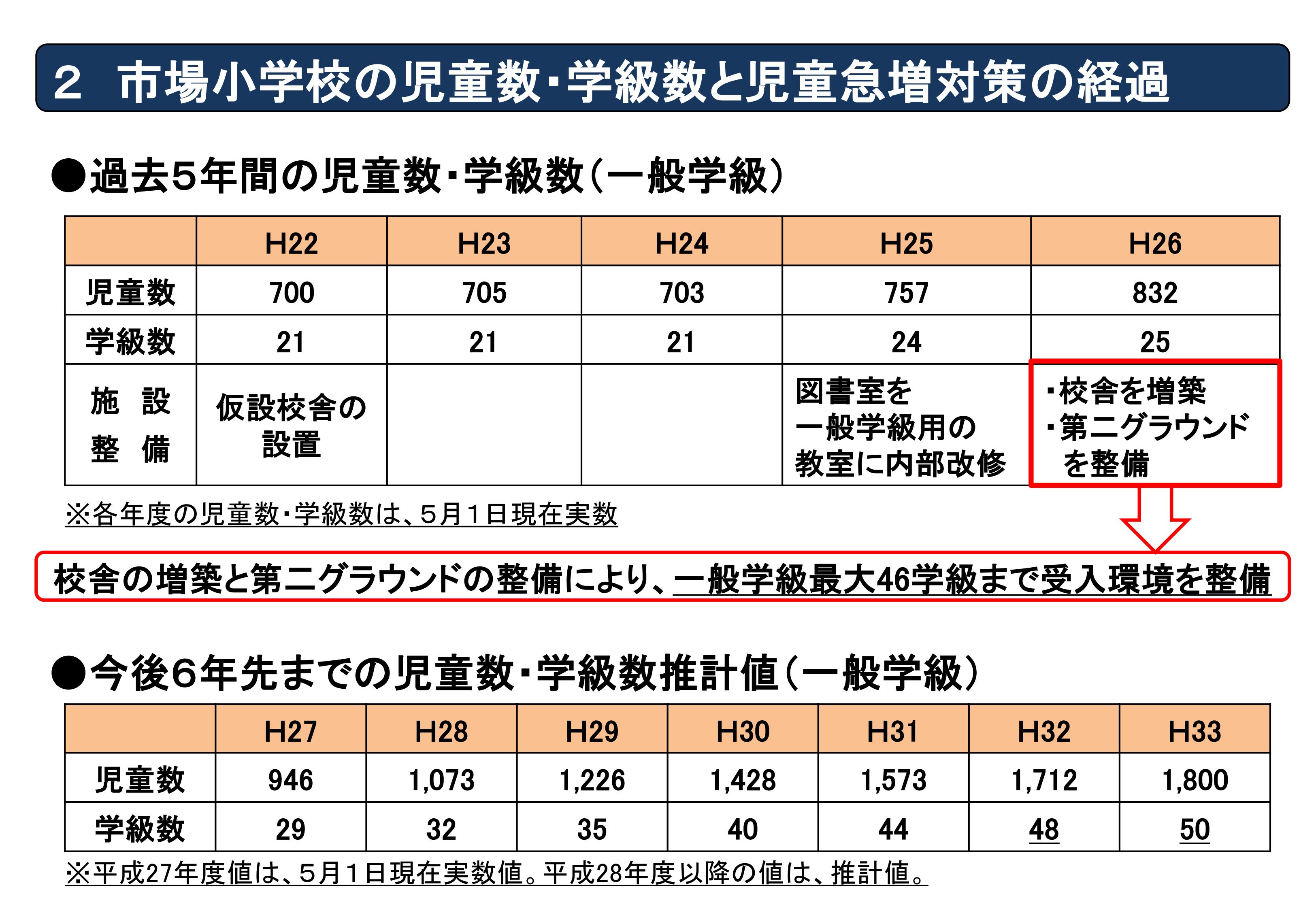

つまり、既存の市場小学校では、このままの児童数の推移予測をみると、6年後には、1800人を超え、50クラスの編成になるとの予測。これはあり得ません。

そこで、新設の小学校をつくるとのこと。

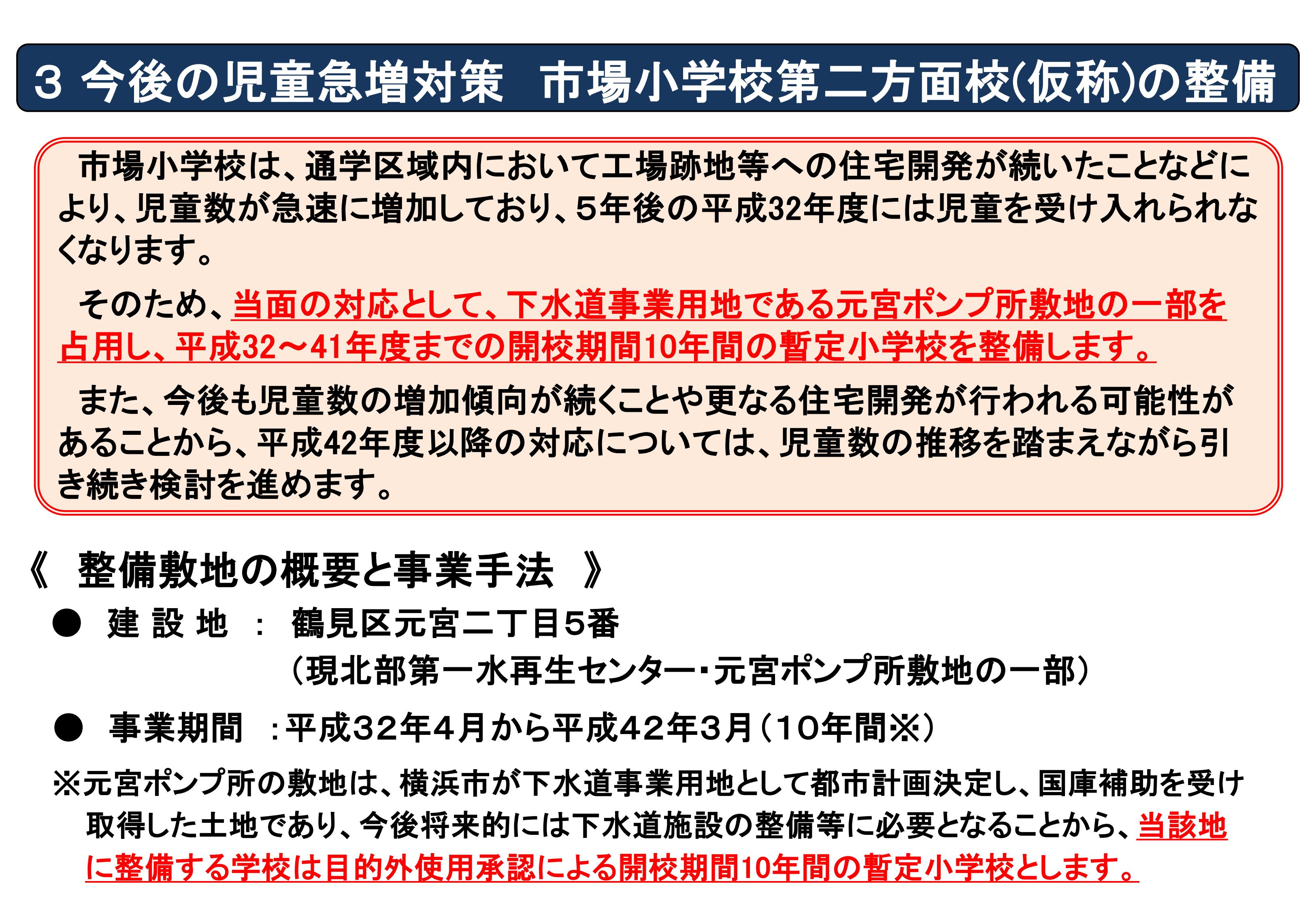

しかし、新設校の予定場所が、下水道用地で、そのまま使い続けることはできず、10年限定で借りて、その後はなくしてしまう、というもの。

その後、必要性が変わらずあれば、また新たな所での小学校開設を考えるというもの。

????????

その後の質疑応答では予定時間を大幅に超え、たくさんの質問が出されました。

・通学路の整備をしてもらわないと不安。

・想定よりも早く児童が増えたら対応はどうするのか?

・新設校に移ることになると、履歴書で「転校」の扱いになるのか?

・新設校の開校準備部会を開かれたものにしてほしい。

・近くの下末吉小学校は児童数が少ないと聞いているが?

・既存の市場小学校の分校の扱いになるのか?

・小学校は新設校をつくるようだが、中学校はどうするのか?

・10年で母校がなくなるということについて、子どもへの心労はどうするのか?

・10年限定の暫定の小学校ということだが、きちんとした校舎をつくるのか?

・説明会は今後どういうペースで行っていくのか?

・教員の体制はどうなるのか?

・新設校を開設するまで、今の市場小学校はもつのか?

・市場小学校と新設校で、入った年度で兄弟で分かれてしまうこともあるのか?

・新設校周辺の学童はどうするのか?

・新設校近くの地下道は、スクールゾーンにするのか?

・新設校は10年たったらどうするのか?

・通学区域の設定で、通学距離の不公平が出てくるのはどうするのか?

・新設校開校の前に、既存学校でのクラス編成で地域割りをしたりするような配慮はあるのか?

・先生の配置も、児童とともに新設校へ移動することも考えてほしい。

・新設校開設はいいが、教員の確保は大丈夫なのか?

・地域防災拠点はどうなるのか?

・新設校に移りたくなるような何かメリットをつけてもらえないのか?

・市場小学校と新設校を選択できるようにしてもらえないのか?

・開校準備部会のメンバー構成は?

・これから入学する人の意見も取り入れる仕組みを考えてほしい。

・開校準備部会に、教育委員会だけでなく、これに関わる市の各セクションも入ってほしい。

・長期的ではなく10年限定というのは決まりなのか?

・新設校にも特別支援級はつくるのか?

・子どもの心情を考えると、学校がなくなってしまう、友達と別れてしまう、というのは本当に忍びない。学年で分けるようなことも検討できないのか?

・新設校のグラウンドの広さや安全対策は大丈夫なのか?

・自治会を分断してしまうような学区割になっているが?

・今回の提案でなく、他の用地(旧東海道公園)の検討はできなかったのか?

・市場小学校は大変歴史ある学校なので、今回の提案は割り切れない。

・なぜ同じ町内に二つの小学校をつくるのはバランスが悪い。

・10年たったら、小学校を特別養護老人ホームにするなど考えてほしい。税金の使い方として問題ある。

・新設校の10年の間に、市場小学校との間で、学区調整はあるのか?

・私の場所は、どちらの小学校も遠い。もっとバランス良く小学校を配置してほしい。

・新設校ができても、市場小学校は大規模校のまま。教育水準を保つために、何らかの対応を考えてほしい。

・町会単位での考え方ではなく、マンション単位で区割りをするというのも検討してほしい。

・10年限定の理由は?

など。

12月1日午後7:00~市場小学校体育館で再び、説明会があります。

市議会報告「市政を斬る! お昼を我慢する子をなくせ 中学校給食の実施を」~タウンニュース2015年10月29日号

今でもお昼ご飯を食べないで我慢している中学生がいるにもかかわらず現場任せの対応しかしてこなかった(怒)至急改善しなさい!!~10月1日 横浜市会決算総合審査での一問一答 (その二)

お昼を食べないで我慢している生徒をなくすためにも中学校給食を

古谷議員:

次に、子どもの貧困対策としての中学校給食について、伺います。

今まで何度も、本市で実施していない全国では当たり前の制度である中学校給食について実施を求めてまいりました。今回は、子どもの貧困問題を解消するという観点から、順次伺ってまいります。 子どもの貧困に社会的に対処するために、国は子どもの貧困対策法という法律まで制定して、それに基づいて国は大綱を発表し、本市も実態調査に入っています。今の横浜の子どもの貧困の状況について、市長はどういう認識なのか、伺います。

林市長:

本市の子どもの貧困に関する現状でございますが、たとえば生活保護を受給している20歳未満の人数は、16年の約7,300人に対し、26年は約1万400人と増加傾向にあります。厳しくなっていると認識をしています。経済的困窮が原因となりまして、子どもの養育環境への格差が生まれ、就学の機会や就労の選択枝が狭まることで、貧困の連鎖に繋がる状況がございます。子どもの貧困は、国や自治体が連携して取り組むべき課題であると考えております。

古谷議員:

市長は、2014年の9月11日の定例記者会見の中で、「我々から見てもお弁当を持ってこられないお子さんなど、私たちは承知しています」と、記者に対してお答えになっています。市長は、お弁当を持ってこられない中学生のお子さんの状況について、どう承知されているのか、伺います。

林市長:

教育現場の実情については、学校を支援してくださる市民のみなさまからご意見を伺ったり、教育委員会事務局から報告を受けるなどして、承知をしております。そうした中で、ご家庭の事情によりまして、昼食が持参できない生徒がいるということは承知しています。28年度中に全中学校において実施予定の栄養バランスのとれた温もりのある昼食、いわゆる横浜型配達弁当の提供に際して、家庭環境等により昼食を用意することが困難な生徒に対してどのような支援をしていくのか、現在、教育委員会を中心に関係局を含めて検討を進めております。

古谷議員:

教育長に伺います。何らかの事情でお弁当を持ってこられない中学生について、教育委員会としてはどう承知されていますか。

岡田教育長:

所管から学校ヒアリングをした内容についてはしっかり報告を受けておりますし、私自身も学校への訪問などの際、学校長から直接お話を伺っております。

古谷議員:

ぜひ現場見ていただきたいと思うんです。これ、教育委員会さんから、そちらの方から伺った資料では、「親が食事を作らず、兄が弟に朝食に与えたパンの残りを持参するなど、家庭の課題が昼食に直結している」こういった事例も実際に挙げられています。こういった事例つかんでいるんであれば、ぜひ対応する必要があるというふうに思うんですが、教育長、いかがでしょうか。

岡田教育長:

これまでは業者弁当の活用を含め、学校が個別に対応をしてまいりました。今後は、横浜型配達弁当の仕組みの中で、昼食が用意できない生徒に対して、個々の状況に応じた支援を行えるよう、現在、関係局も含めて検討しているところです。

古谷議員:

お弁当を持ってこれない子どもたちの状況っていうのは、実態調査、把握されていますか、教育長。

岡田教育長:

先ほど先生の方からご紹介いただきましたように、それぞれ学校の現場からは報告を受けております。

古谷議員:

実態調査されてないんですよ。今回、子どもの貧困対策法に基づいて実態調査されてるんですが、昼食に関するアンケートはありません。ですから、実際、今の現状、今日の中学生が食べてない、食べている、そういう状況については確認をされていません。市長は、ぜひ、横浜のこれからを担う中学生が、今日もお昼も食べないで我慢している人がいるかもしれない。そういう状況の時に、その状況をよしとするんでしょうか。何らかの対応、必要じゃないでしょうか。

林市長:

そういう状況、たとえばですね、たとえばって言ったら失礼ですけど、そのお食事をしていない子どもがいるっていうことは、絶対にあってはなりません。現在準備を進めている横浜型の配達弁当導入にあわせて、しっかりとご支援していきたいと思います。

古谷議員:

教育長、いままでのように、先ほど言われたように現場の先生たちに対応を押し付けるのではなくて、本市として実態をつかんだ上で対応策ぜひ検討すべきだと思うんです。そこで、まずは至急市教委として、市内の中学生が昼食をどうとっているかの実態把握、これは任意のアンケートではなく、調査をすべきというふうに思いますが、いかがでしょうか。

岡田教育長:

個々の状況につきましては、プライバシーに十分配慮をした上で、学校を通してしっかりと把握していきたいと考えています。

古谷議員:

状況もつかまずに対応をすることはできるんでしょうか。

岡田教育長:

状況はきちんと把握して対応してまいります。

古谷議員:

中学生でも小学生でも食育の話をよくされます。小学生では栄養摂取状況の調査なんかもよくやられています。残渣の問題も出てきます。中学生にはなぜそういうことを調査、やらないのですか。

岡田教育長:

なぜやらないのかというお話ですけれども、やはり生徒ひとりずつをきちんと見て対応をしていきたいと考えておりまして、今現在でも担任や生徒指導の専任が毎日生徒を見ております。昼食を用意できないことは把握をしておりますし、生徒の心情も踏まえまして、ていねいな対応していきたいと考えております。

古谷議員:

そんなこと当たり前なんですよ。教育長、ぜひ伺いたいんですが、今回の市教委の施策で、昼食が食べられないで我慢する生徒、これはなくなりますか。どうか伺います。

岡田教育長:

今回の中学生の昼食の充実の中で、しっかりと考えていきたいと思います。

古谷議員:

答えてません。なくなるんでしょうか。どうでしょうか。

岡田教育長:

なくなるようにちゃんと対応をしていきます。

古谷議員:

なくなったという評価をするためにも、今の現状を調査する必要があるんです、これは。教育長、子どもの貧困対策法では、この対策の一番のプラットホーム、貧困の問題の対策のプラットホームが学校であるべきなんだというふうに書かれてあります。そして、弁当を持ってこれないというのは、子どもたちから見れば最大のSOSを発しているというふうに思います。そういう状況をなくすというのが、ぜひ目指していただきたいというふうに思うんです。いかがでしょうか。

岡田教育長:

ですから、そういう状況は学校だけでは把握できないこともありますので、きちんと福祉とも連携をして対応をしてまいります。

古谷議員:

プラットホームが学校だと言っているんです。私は、今までさまざまな観点から中学校給食の実施を求めてきました、今までも。しかし、横浜市が給食を実施していないことで、横浜市の中学生は就学援助の給食費補助が受けられなくなっています。その代案も出さないでいます。このことで、結果、今も昼食を食べないで我慢している子どもたちに不利益を被らせているということについて、市長の見解、伺います。

林市長:

中学校の昼食については、生活環境により昼食の用意が困難な生徒に対する支援の方法を、教育委員会を中心に担当局を含めて検討しているところでございまして、昼食が食べられないお子さんをなくすということは重要なことだというふうに思います。

古谷議員:

非常に口ごもっていましたが。

他都市ではこんな問題起こらないんですよ。それは、中学校給食をやっているからです。弁当が定着しているんだと、あるいはそれが横浜のやり方なんだというふうに誇っておっしゃるのであれば、お昼を我慢して食べないで我慢しているという生徒をぜひなくすことを、ぜひやっていただきたいというふうに思うんです。そういう点からも、あらためて学校給食法に基づいた中学校給食の実施、ぜひ求めてまいります。