日本共産党横浜市会議員

古谷やすひこ医療・福祉

【横浜市の臨時議会に向けて分かったこと】まもなくPCR検査を受ける判断は、医師にゆだねることになりそうです!!

現在、横浜市の臨時議会(5月12日から15日)での質問準備のために関係各局からのレクチャーを受けています。

その中でPCR検査について、分かってきたことを書いていきます。

【なぜPCR検査をなかなか受けられない仕組みになっているのか?】

これは保険適用されたはずのPCR検査をするかしないかの判断を、現に患者を診ている医師の判断に任せず、患者本人を見ていない保健所が検査の可否を判断すると不合理な仕組みでありました。これを改善してほしいと私は求めてきました。この問題を改善するために、そしていま保健所がたくさんの仕事が集中し過ぎている問題について、解消するために、PCR検査の可否について判断するのは保健所ではなくて医師にするべきであると改善を求めてきました。

【横浜市のPCR検査体制がどう変わるのか】

以下は今回の臨時議会で提案されている「PCR検査強化事業」の概要です。

まず検体採取について

市の補正予算案の提示の中で、5月半ばに市内10か所程度PCR検査の検体採取所を設置するとのこと。現在、2区でモデル実施をして検証をしているとのこと。

当面は、一か所あたり10検体をとるので、一日100検体を採取することを目指すと。

私から質問。

この数では少なすぎるのではないか? ⇒まずはこれで行き様子を見たい。

なぜ一か所で10検体なのか? ⇒一検体を採取するのに前後の作業合わせて10分かかると。医師看護師の配置が2時間と考え、そこからの逆算で10検体と出している。

技術が上がったり、人員配置がもっとできれば、増えますよね? ⇒それは可能だと思います。

課題は? ⇒基本は公共交通機関を使わない自家用車でのドライブスルー方式をとっているので、車のない方への対応は課題。

(私から車を提供してくれる会社(ガリバーなど)に当たってみたり、タクシー会社に相談してみてはどうか、と提案)

10か所の検体採取所はなぜ非公表にするのか? ⇒一つはそこに押しかけることが心配。もう一つは、そこに行く方の車両ナンバーが見られたりするのを防ぎたい。

検査を受ける判断は医師

そして、PCR検査はどうやったら受けるかをいう判断を帰国者接触者相談センターで判断をしていたが、それを市中の医師の皆さんの総合的な判断でできるようにする。今までの帰国者接触者相談センターでの相談体制は続けるが、もう一つ医師がPCR検査が必要だと判断することで、検体採取所に行ってもらうことにすると。

そうすると実際には、市民の方が相談センターに電話をすると今は「まずはかかりつけの医師にかかってください」と案内されているようですから、結果相談センター経由の検査はほとんどなくなってしまうかもしれません。

整理すると、現在PCR検査のための検体をを採取しているのは

①帰国者接触者外来(13か所)

②今回設置する10か所の検体採取所

③コロナ陽性患者の入院受け入れ病院

それと、コロナ疑いの入院患者を受け入れる現在相談中の協力病院にも、検体採取ができるようにしたいとのこと。

採取した検体を検査する体制について

市の衛生研究所は今まで2台だったPCR検査機器を倍の4台にしたとのこと。

しかし、今回設置する検体採取所からの検体を検査するのは全て民間検査会社にお願いする。何か所かの民間検査会社にお願いするが、現時点ではまだ余力はあると聞いていると。

以上が現在分かったことです。

これ以上の情報はありません。

今は市が考えていることを聞き出しているような段階なので、これでいいとか悪いとか、突っ込んでいるわけではありません。

しっかり、5月12日から始まる議会や常任委員会の中で、改善を求めていきます。

横浜市に対して、【緊急】新型コロナウイルス感染症対策について抜本的対策を求める申し入れ(第二次)を提出!改善を求めてきました。

【緊急】新型コロナウイルス感染症対策について抜本的対策を求める申し入れ(第二次)

2020年4月23日

横浜市長 林 文子 様

日本共産党横浜市会議員団

団長 荒木由美子

4月2日に党議員団として第一次の緊急申し入れをした時点からも、一日一日患者は増え続けています。日本全体では9日前からは患者数は倍増です。国ではこの事態に対して様々な手立ては打っているものの、不十分と言わざるを得ません。最大の問題点は「外出自粛や休業要請と一体に補償を」という圧倒的多数の国民の要求に背を向けている点にあります。さらにもう一点、医療崩壊を止めるために実効ある措置もまだまだ足りません。 国の補正予算案では、PCR検査、ベッドや宿泊療養施設確保など、すべて含めて医療体制支援は、わずかに1500億円程度にすぎません。こんなわずかな予算で医療崩壊を止めることはできません。予算を数兆円規模に拡大することを求めるとともに、本市独自の上乗せの財政出動と施策が必要です。 以下、申し入れます。

記

1.すべての市民・労働者・事業者に、生活と営業が持ちこたえられる補償を速やかに実施すること

①10万円の特定定額給付金(仮称)について、市町村において決定するとされている受付及び支給開始日を早め、申請期限も弾力的運用とすること。申請方法もお年寄 り等でもできる簡便な方法とすること。また世帯単位の支給ではなく、個人を対象の支給も可能とすること。住民登録や銀行口座のない方にも窓口での支給ができる ようにすること。 ②休業を余儀なくされた労働者(正規も非正規も)個人事業主・フリーランスの賃金など収入の8割を国と合わせて補償すること。 ③中小企業・小規模企業に対する無利子・無担保・無保証の緊急融資制度を、事後審査などを導入して迅速な融資決定を行うこと。 ④相談が殺到している危機関連保証の認定について、市内一か所の会場を広げ、18区全ての区役所において臨時の認定会場を設置すること ⑤ミニシアター(小規模映画館)やライブハウスなど横浜の文化・芸術を守るため、自粛・休業等の損失補償を行うこと。イベント中止に伴う本市関連施設でのキャン セル料を補助すること ⑥居酒屋・飲食店をはじめ、市内小規模事業者が営業時間の短縮や休業に追い込まれた際の県が行う営業補償に本市独自の上乗助成を含め、対象を思い切って広げ柔軟 に行うこと。 ⑦中小企業・小規模事業者の社会保険料について、災害時に行っているように緊急減免を行うとともに、市が当面財政的支援を行うこと。同時に市税に関しても猶予を 行うこと ⑧雇用調整助成金を10/10を出すこと要件緩和を国に求めるとともに、当面本市が差額分補助を行うこと。 ⑨市内の大学の学生の苦境を支援するため、国に対しバイトの減収に対し8割補償する支援策をもとめること。 ⑩飲食店へのデリバリー事業支援のため、登録飲食店のホームページでの紹介にとどまらず、経費の支援制度をつくること。 ⑪市の事業で働く労働者の賃金確保と雇用継続を支援すること。 ⑫横浜市の卸売市場の家賃・駐車場料金の減免で市場を守ること。 ⑬国保の傷病手当金の対象を自営業やフリーランスにも広げること。 ⑭認可園への保育運営費の算定に当たっては減収させないよう弾力的に行うこと。横浜保育室・無認可保育園への登園自粛による減収を補償すること。その利用者の保 育料は認可園と同等の扱いとすること。 ⑮ほとんど全ての医療機関がこの新型コロナの影響で2月から外来患者も入院患者も検診利用者も全て減らしており、その影響が今月から始まり右肩下がりの壊滅的な 経営状況となることは明らかです。医療機関の倒産を回避するための緊急の支援メニューを創設すること。

2.医療崩壊を止めるため、検査体制の大幅拡充と医療現場への財政支援を行うこと

①検査について、PCR検査を行うための検体をとるPCR検査センター(ドライブスルーなども含め)を各地に設置する。そして市のPCR検査の中心である市衛生研究所 での検査体制を機器と人員を充実させること。また民間検査機関も含めた検査体制の拡充を図ること。その際、今までの帰国者接触者相談センターを介さず、医師の判 断で検査を行える仕組みにすること。そうして、横浜市内の市中感染者の実態を把握し情報公開すること。 ②陽性と確認された患者さんが症度に応じて速やかに入院できる体制を確立すること。仮に、その症状が無症状・軽症の場合でも家族感染を防ぐために速やかに宿泊療 養施設での隔離を基本とすること。同時に自宅療養を余儀なくされる場合のサポートの仕組みを作ること県が運営する宿泊療養施設としてのアパホテル2300室 を、横浜市民も確実に利用できるよう、県と連携を強めること。重症者・中等症者の病床も十分に確保してもらい、その確保のための空床確保の補償を行うこと。 ③新型コロナウイルス感染症の受け入れを行っている医療機関へ、空床の確保などによる減収や専属の治療体制をつくるための経費などの費用を補償すること ④引き続きマスク(N95マスクも)をはじめ、フェイスシールド・防護服・消毒液など医療資材が足りていない状況が続いています。それらを至急医療現場へ届けるこ と。 ⑤保健所に局内から8人の兼務増員があったが、さらなる増員のため他局からも異動させ、局保健所や区保健所支所に配置すること ⑥つながりにくい状況が続いているコールセンターと帰国者・接触者相談センターの回線増を抜本的に図ること。

3.介護や障害者への社会保障体制を守り、DV対策や児童虐待、外国人支援を行うこと。

①介護や障害者の施設について、新型コロナウイルス感染症の疑いのある利用者さんの対応について、事業所が相談できる特別な窓口を設置すること。事業所の感染症 対策の必要経費を補償すること。デイサービス中止などによる減収分を補償すること。 ②DVや虐待を防ぐために、相談支援体制を至急確立すること。緊急避難先を確保すること。 ③外国籍住民への新型コロナウイルスにかかわる危機関連等の行政情報提供を行い、的確で迅速な支援策を提供すること。そのためにも国際交流センターは閉館ではな く、逆に相談機能は大幅に拡充すること。 ④その他の社会福祉施設において、利用者の減少により経営困難になることを鑑み、その対応について国に申し入れること。また、市が運営補助金を減額することなく 支払うよう検討すること。

4.その他

①小・中学生の昼食支援を現物もしくは財政支援を行うこと。その際保育園や小学校の給食食材を活用すること。 ②総務局で新たに開設した「緊急事態宣言等のご相談」の相談先を周知すること。 ③あらためて、こころの相談センターの周知を行うこと。 ④市職員の妊婦は在宅勤務もしくは休業させること。また現在、仕事に従事しなければならない職種の方でも妊婦さんについては休職できるように働きかけること。 ⑤出産予定の産院がコロナの影響で閉鎖した場合、代替の産院を探しに困らないよう支援すること ⑥公園や商店街などに、感染防止の啓発を市として行うこと。 ⑦市のすべての事業・施設において、感染症対策を現場任せにせず、徹底すること。 ⑧ネットカフェ難民など住まいを失った方への対策を県まかせにせず、市営住宅の提供やホテルの借 り上げなどを活用し、市独自で対応すること。

5.IR事業は中止すること。

IR事業公表・募集の延期の発表はまやかしです。文字通り、事業推進を中止し、コロナ対策へと人員と予算を振り向けることを改めて求めます。

6.財源について

財源について、2020年予算の抜本的な組み換えを改めて求めます。不足分は、国庫支出金の活用、財政調整基金・減債基金の取り崩しで捻出してください。

以上

【資料付で全文公開します】新型コロナ・PCR検査 ”なかなか受けられない” 「直ちに抜本的改善が必要」~4月19日「新かながわ」誌に寄稿

4月19日付けの「新かながわ」誌に寄稿した文章を資料付きで公開します。

日本共産党 横浜市会議員団 副団長 古谷やすひこ

医師が頼んでも頼んでも検査が受けられない・・・

新型コロナウイルス感染症の拡大が止まらない中、感染を確認できる検査が「受けられない」という苦情がたくさん寄せられています。

先日、A病院から「新型コロナウイルス疑いの患者さんがいるんだけど、保健所からPCR検査を拒否された」との相談が寄せられました。当初の感染流行地域ではない外国籍の日本在住のBさん。1月からその外国で滞在、3月末に日本に帰国しました。帰国前から頭痛・咳などの症状がとれず、息苦しさもあり、本人から横浜市の新型コロナウイルス感染症コールセンターに検査を受けたいと電話。コールセンターは「医師からの情報でなければ検査を受けられない」と病院での診察を案内。そこでBさんはA病院へ。

A病院の医師がBさんを診察。すぐに帰国者接触者相談センターに連絡。同センターから「PCR検査を受けるには他疾患を否定して入院を要する状態に準ずることが条件です。まず胸部レントゲン・インフルエンザ検査を行ってください」と指示を受けました。そこで医師は胸部レントゲン写真で肺炎症状を確認。インフルエンザ検査を実施しA型B型ともに陰性を確認しました。そこで、あらためて同センターに連絡、PCR検査を依頼。同センターは「是非について検討する」と。その後、「患者さんが行かれていた国が流行地域でなく」検査適用でないと。それでも医師が「呼吸苦もあり胸部レントゲンでも肺炎所見あり。それでもできないのか?」。同センターからは「PCR検査をこれ以上増やせない。患者さんには検査を受けられないことを伝えてください」と。再度健康福祉局に私から連絡。直接保健所長と医師でやり取りをしてもらいましたが結論は変わりませんでした。

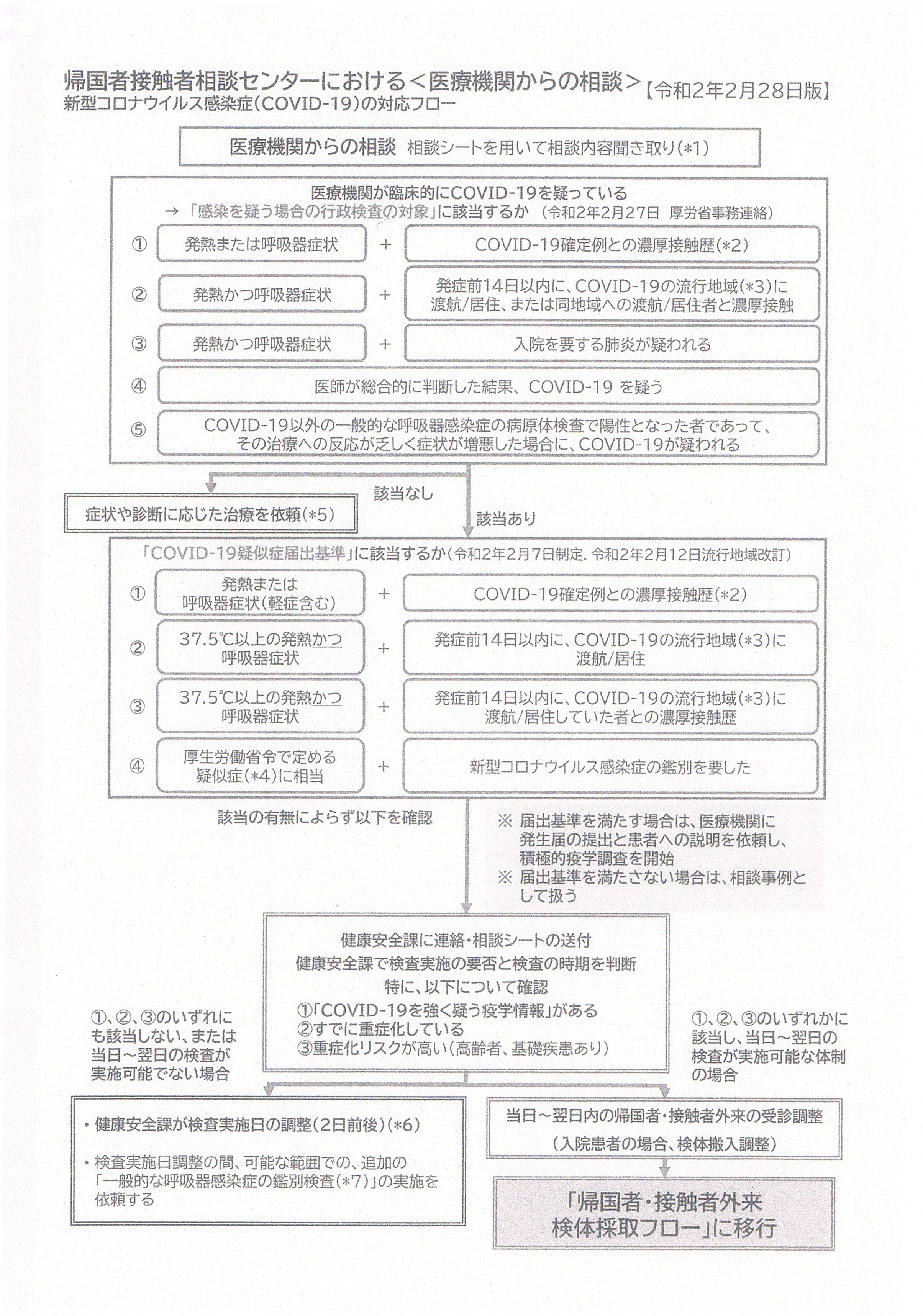

後日、市の検査をする基準を確認すると、いくつもいくつも関門があり、最後には「重症化していない」と検査につながらないことも明らかになりました。ここを改善させなければなりません。(表1 センター相談フロー図)

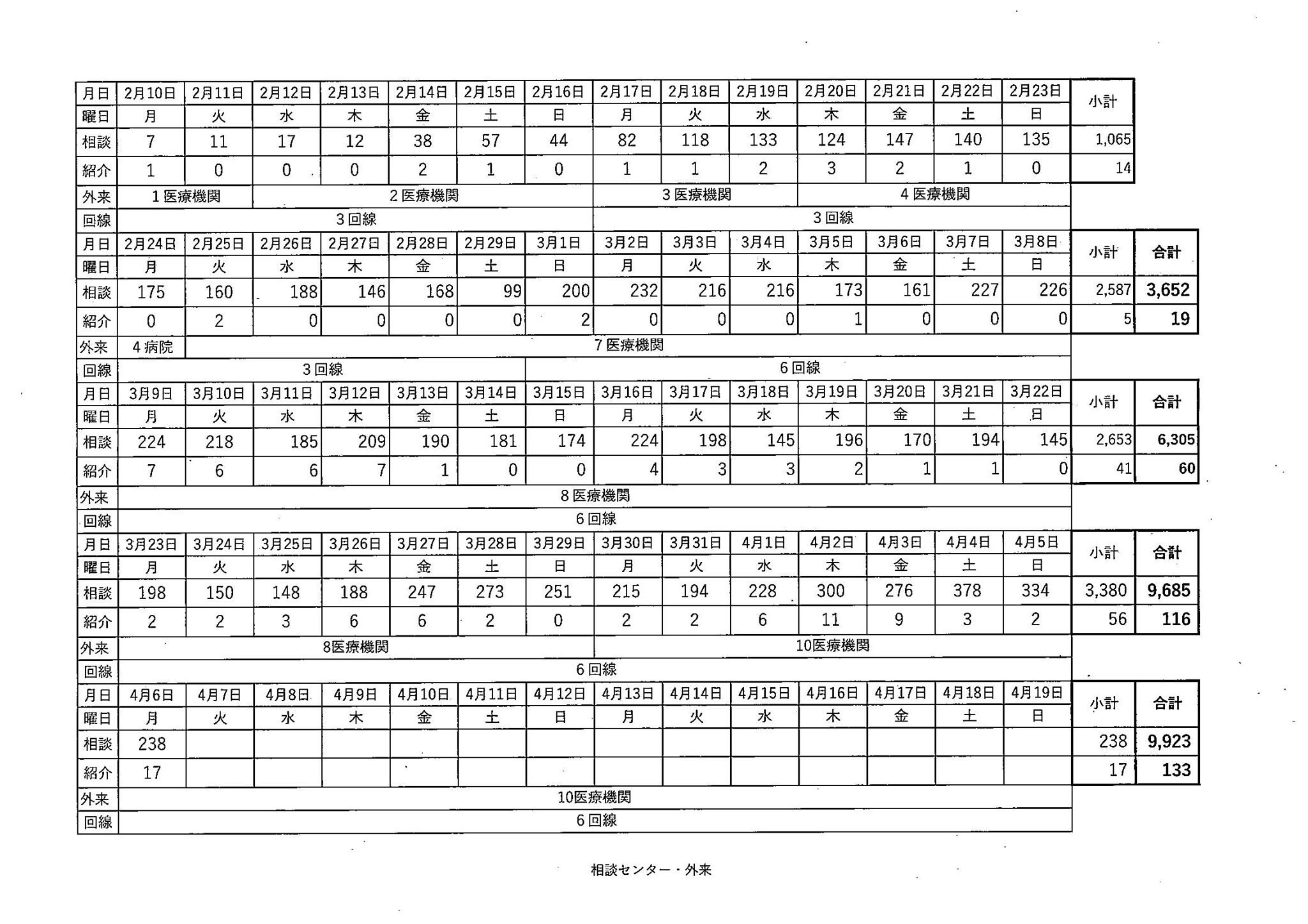

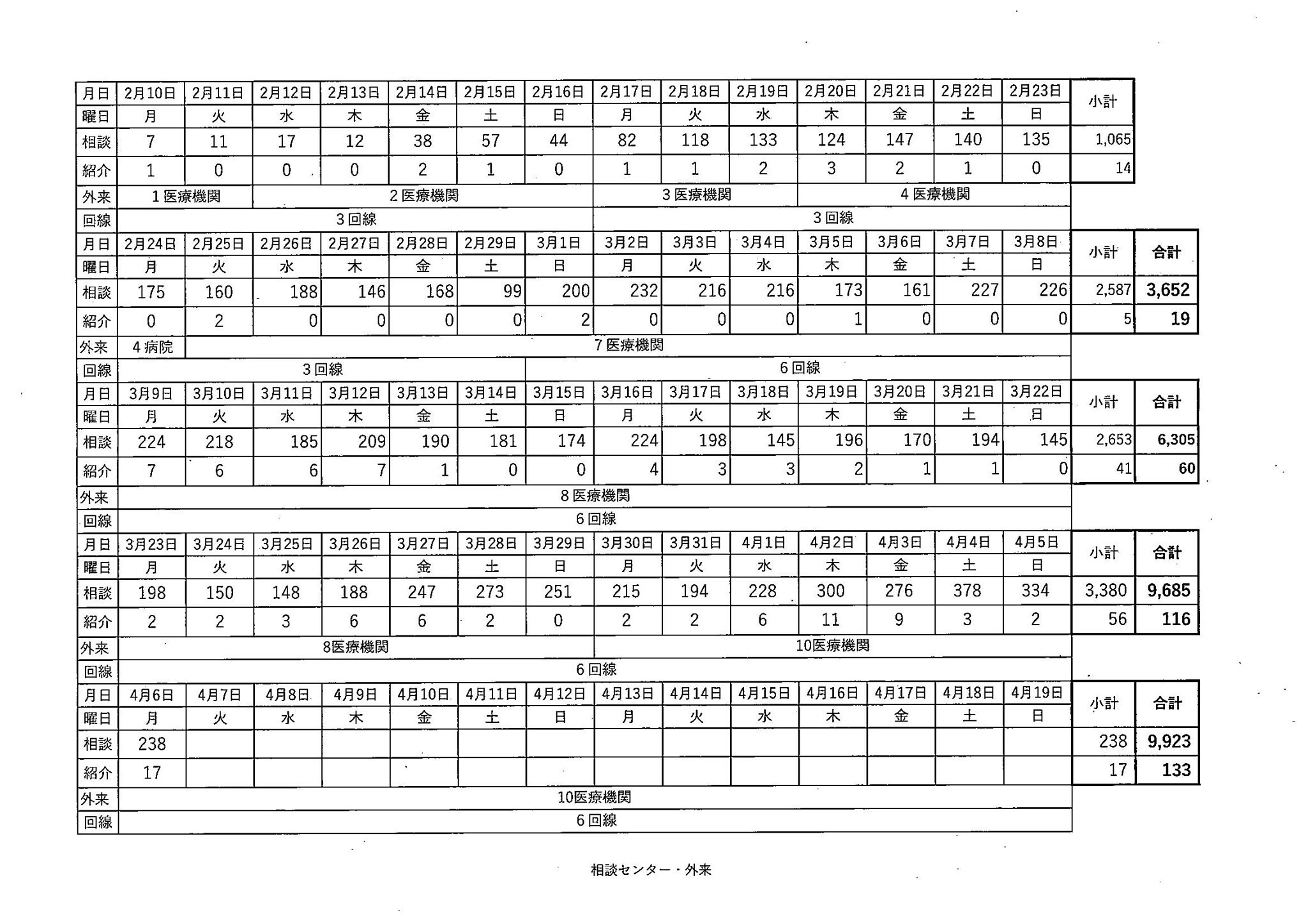

検査を受けたいと電話しても、たった1%程度しか検査できない

PCR検査を受けるには、患者さんやその患者さんを診た医師が相談センターに電話をして、相談センターが認めれば、次に帰国者接触者外来で受診となります。そこで診察して医師が判断すれば、その場で検体をとり市の衛生研究所へ検体を送り結果を待つという流れです。つまり帰国者接触者外来にたどり着けなければPCR検査は受けられません。「PCR検査を受けたい」という電話が帰国者接触者相談センターに9923件(2/10~4/6まで)ありましたが、実際に帰国者接触者外来に紹介されたのが133件しかありません。わずか1.3%程度しか検査につながらない、PCR検査は本当に狭き門です。(表2 センターから外来につながった実績)

抜本的に変えなければ、感染拡大は止められない

新型コロナウイルス感染症の特徴は、「感染しても症状が現れるまで時間がかかる」「症状が出なくても感染する力をもつ」こと。少なくとも医師の判断で検査が必要だとなれば行うべきです。

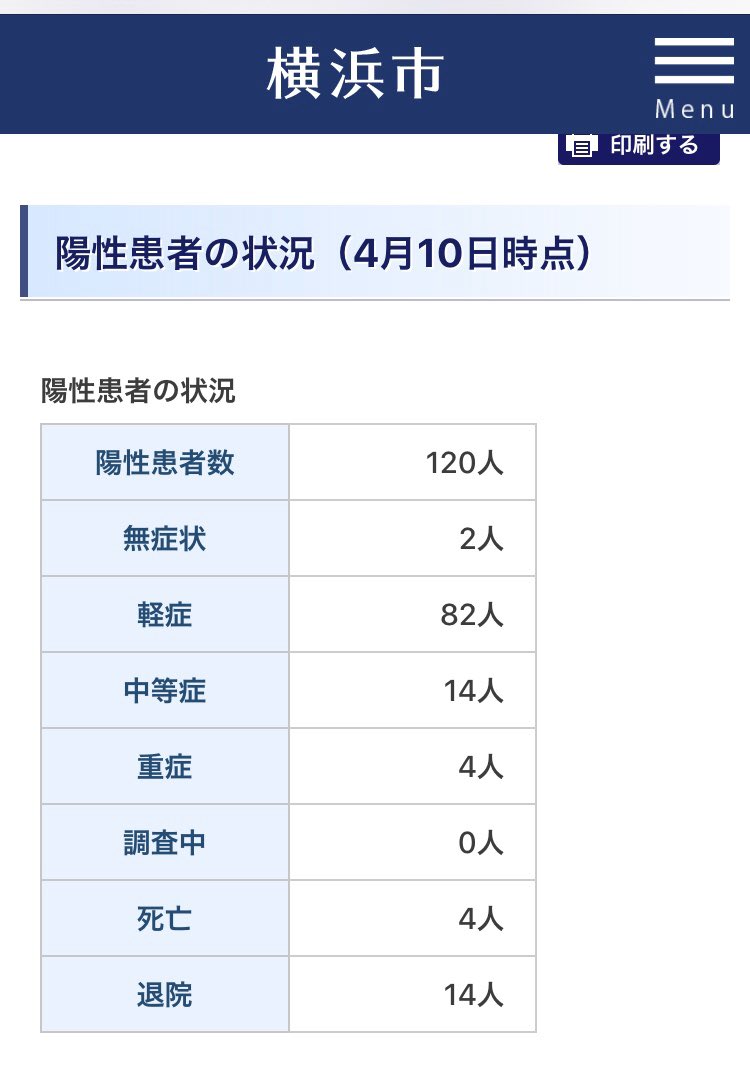

4月10日時点での横浜の新型コロナウイルス感染症の陽性患者は120人。そのうち無症状・軽症の方が84人、 中等症重症の方が18人。 (表3 陽性患者の状況)

無症状・軽症患者さんの施設が早く運用はじまれば、ぐっと既存病院の負担を減らせます。また、市中に広がっている無症状の感染者を見つけるにはもっともっと検査対象を広げるべきです。ここに何としてもメスを入れて一刻も早い感染爆発を防ぐよう改善を求めていきます。

実は横浜市としてはPCR検査の実数は把握していないことが判明! ~市健康福祉局との懇談で明らかになったこと

昨日(4月16日)、横浜市の健康福祉局の医療安全課とPCR検査問題について懇談。

新型コロナウイルス感染症にかかったかどうかを確定できる唯一の検査がPCR検査です。

症状が出て検査が必要だと医師が判断をして、帰国者接触者相談センターに電話をして、PCR検査を受けさせてほしいと言っても

受けさせてもらえないという事例を先日報告しました。

そこで明らかになったのは、以下の検査にたどり着くまでのマニュアルの存在。

これによれば、実にたくさんのバリアがある。医師が判断するだけでは、検査にまでたどり着かないわけです。

そして最終的には、「重症化しているかどうか」が大きな判断基準で、ここで仮に「重症化していない」となれば、検査は受けられません。

結果、先日明らかにしたように、「PCR検査を受けたい」と帰国者接触者相談センターに医師等が電話を入れたのが4月6日までで9923件。そこから帰国者接触者外来を紹介した数が133件。つまり電話しても1%そこそこしか検査につながる外来につなげてもらえない。

ここの対応の改善を求めました。

健康福祉局からは、

・市中感染が広がっていてフェーズが変わったと認識しており、今までの対応を改めようとしている。

・PCR検査の体制も、ドライブスルー方式も含めて至急市の医師会などと実施の相談に入っている。

・市の衛生研究所では一日30~40件のPCR検査を実施している。

・今は市の衛生研究所だけではなく、新型コロナウイルス感染症の患者を受け入れている病院は直接民間検査会社(SRL)に検査を出せるようになっている。しかし市として、その病院から民間検査会社に何件検査を依頼したかは報告を受けていない(現場が多忙過ぎて求めても協力が得られない)その中でもちろん陽性患者が出れば、市の衛生研究所で検査をして陽性になった方と合わせて毎日記者発表をしている。

・入院ベッドについて、無症状軽症者用の施設については、アパホテルが4月20日からの運用開始、旧市立病院の活用が5月2日からとなる。

横浜市民の中で毎日PCR検査を受けている数というのは、現在市として把握できていないって、びっくりです。

しかし、これからPCR検査を増やす方向で実施しようとしていることはいい方向です。

そうなれば、上記のマニュアルは大幅に改定されるとのこと。

これからしっかり確認していきたいと思います。

横浜で「PCR検査を受けたい」と相談センターに電話した方のうち、わずか1.3%しか外来を紹介していない、驚きの資料を公開します!

いくら電話しても検査ができないという苦情が止まりません。

健康福祉局から昨日届いた資料によると、

今まで、帰国者接触者相談センターに相談が入った数が9923件。

そのすべてがPCR検査を受けさせてほしいというもののはずです。

PCR検査を受けるには、

直接患者さんが相談センターに電話をした場合、医師の診察を受けてくださいと言われるパターンが多いようです。

そして民間病院の外来を受けても、その医師が相談センターに相談することになります。

病院医師が相談して相談センターが認めれば、次に帰国者接触者外来で受診となります。

そこで診察して医師が判断すれば、その場で検体をとり市の衛生研究所へ検体を送り結果を待つ。

とにかく、帰国者接触者外来にたどり着けなければPCR検査は受けられません。

本来は保険診療の適用になったにもかかわらず、PCR検査は本当に狭き門です。

つまり「PCR検査を受けたい」という電話が帰国者接触者相談センターに9923件(2/10~4/6まで)あって、

そのうち、帰国者接触者外来に紹介されたのが133件しかありません。

その詳細が、以下の表です。

つまり、PCR検査を受けたいと帰国者接触者相談センターに相談しても、1.3%しか外来に紹介されていない、ということ。

これでは、潜伏期間の長い新型コロナウイルス感染症を止めるのは難しいのではと思います。

引き続き、改善を求めていきます。