日本共産党横浜市会議員

古谷やすひこ医療・福祉

医師がこんなに頼んでもPCR検査を拒否された実例 ~これでは感染が広がるのは当たり前です

A病院から「新型コロナウイルス疑いの患者さんがいるんだけど、保健所からPCR検査を拒否された」との相談。

経過を聞いてみると、以下の通り。

当初の感染流行地域ではない外国籍の日本在住のBさん。

1月からその外国で滞在、3月末に日本に帰国された。

一か月前から頭痛・咳などの症状がとれず、息苦しさもあり、

本人が横浜市の新型コロナウイルス感染症コールセンターに検査を受けたいと電話。

コールセンターは「医師からの情報でなければ検査を受けられない」と。そこでBさんはA医療機関へ。

Bさんの訴えを聞いて、その時点でA医療機関の医師が保健所に連絡。

保健所からは「PCR検査は他疾患を否定して入院を要する状態に準ずることが条件。胸部レントゲン・インフルエンザ検査が必要」と。

そこで医師は、熱の状況の確認し37.5℃以下。胸部レントゲンでは肺炎症状を確認。インフルエンザ検査はA型B型ともに陰性。

あらためて医師が保健所に結果を連絡し、PCR検査を依頼。保健所は「是非について検討する」と。

その後、保健所からの返事は、「患者さんが行かれていた国が流行地域でない。」と検査適用でないと。

医師が「呼吸苦もあり胸部レントゲンでも肺炎所見あり。それでもできないのか?」

保健所からは「PCR検査をこれ以上増やしたくない。患者さんには検査を受けられないことを伝えてください」と。

本当にひどい。

健康福祉局に私から苦情を入れました。

そして再度、直接保険所長と医師でやり取りをしてもらうようになりました。

しかし結論は変わらず。

私から、健康福祉局に再度苦情と、医師に対してのPCR検査適用の基準を示すべきと要望し、後日明らかにしますとのこと。

そして再度、PCR検査は「医師が判断した時点で受けられる」ことを求めます。

それにしても、こんな対応じゃ患者が増え続けるのを止めることはできません。

せっかく周回遅れで実施するのであれば理想の中学校給食を目指すべき! ~2月24日 本会議討論 その二

次は、中学校給食についてです。来年度予算ではハマ弁継続の予算が計上されています。ハマ弁については、市教委あげて喫食率を上げようと躍起になっても、自らが定めた目標2割に遠く及ばず、7%程度しか子どもたちから選ばれていない厳然たる事実を直視するべきです。ハマ弁事業者と来年度までの契約なので、その後どうするかについて「令和3年度以降の中学校昼食の方向性について」が市教委から出されています。その中で、学校給食法に基づいた中学校給食を令和3年度春に実施する方針だと打ち出したことは、長年の市民運動の成果だと思いますが、内容については本当に求められている内容だとは到底言えません。せっかく中学校給食を他都市に何周も遅れて実施するのであれば、保護者や子どもたちのニーズをしっかりつかんでより良いものを実現させていくことは当然ではないでしょうか。

次は、中学校給食についてです。来年度予算ではハマ弁継続の予算が計上されています。ハマ弁については、市教委あげて喫食率を上げようと躍起になっても、自らが定めた目標2割に遠く及ばず、7%程度しか子どもたちから選ばれていない厳然たる事実を直視するべきです。ハマ弁事業者と来年度までの契約なので、その後どうするかについて「令和3年度以降の中学校昼食の方向性について」が市教委から出されています。その中で、学校給食法に基づいた中学校給食を令和3年度春に実施する方針だと打ち出したことは、長年の市民運動の成果だと思いますが、内容については本当に求められている内容だとは到底言えません。せっかく中学校給食を他都市に何周も遅れて実施するのであれば、保護者や子どもたちのニーズをしっかりつかんでより良いものを実現させていくことは当然ではないでしょうか。

横浜市が実施を目指しているデリバリー型給食は、あちこちで実施されはしたものの、その後行き詰まり、自校や親子などに切り替えています。例えば大阪では、当初横浜と同じように家庭弁当が定着しているとして選択式のデリバリー方式を実施したが、その後保護者生徒に対して事業効果をはかるために給食に関する調査を実施。その際家庭弁当を持ってきていない生徒が給食を選択せずに、コンビニなどでの簡易な食事で昼食を済ませていることが判明し、さらに区民意見を教育行政へ反映させようと調査を行った結果、全員喫食を導入することにつながり、実施方式として自校や親子などを組み合わせた学校調理方式がとられるようになっています。ニーズを把握する、事業効果をはかるために調査をする、こんなことは当たり前のことです。本市で行ったような恣意的なアンケートで仮に給食という位置づけにハマ弁がなったとしても、また失敗を繰り返すことになるのではないでしょうか。

今後のあり方の中では、「最大30%まで」は提供できるようにするとのことです。また「学校給食法上の給食に位置付ける場合には希望するすべての生徒に提供する必要がある」とあります。しかし「希望するすべての生徒に提供する」と言いながら、一方では「30%とする」と上限を決めているのは全く矛盾した方針となっています。事業者のサウンディング調査でも、「選択式ではリスクが高い」と出されています。そもそも学校給食法にもとづく学校給食実施基準の一条には「学校給食は、これを実施する学校においては、当該学校に在学するすべての児童又は生徒に対し実施されるものとする」とありますから、学校給食法を実践するのであれば、選択式ではなく、個別のアレルギーへ配慮し、教員の多忙化にも配慮しながら全員喫食を目指すことが必要です。

私はこの学校給食法・学校給食実施基準にもとづく中学校給食を、生徒数の多い横浜で実践するとしたら、近い所で調理を行うという自校や親子などの学校で調理するやり方が一番現実的だし理想だし合理的だと思います。市教委の文章でも、自校と親子方式を組み合わせたやり方では今の条件のままでも半分強の76校で実現できると検証されています。スペースが問題であれば、さいたま市のように給食室を二階建てにするなどの工夫すればさらに実施可能校が増えます。子どもたちのことを第一に考えて、子どもたちの声を聞いて、中学校給食の実施方法は決めるべきです。

新型コロナウイルス対策で市民生活防御のためにありとあらゆる施策をいち早く打つこと ~3月24日 本会議討論 その一

第一点は、新型コロナウイルス対策についてです。本来であれば早急に本予算を組み替えて対策予算を計上することが必要です。今予算案ではコロナ対策については一切計上されず予備費で対応している現状。これでは全く不十分です。先の見えない今の状況で、市民生活を守る立場で抜本的な対策をとるためには、不要不急の事業は後回ししてでも新型コロナウイルス対策を前面に打ち出して予算を組み替えるべきです。

まず医療検査体制の拡充です。医師が診察して、検査のオーダーを出して、出てきた検査結果をもとに診断を下す、これが通常の医療行為です。この新型コロナウイルスについては医師が判断しても検査を受けられないことで、市民不安も広がっています。症状がはっきり出て重症化するまで検査を受けられないというのは間違いです。18区にある福祉保健センターもフル活用してでも抜本的に検査体制を拡充させる、そのことで感染状況を明らかにすることは疫学的にも必要です。またこんな中、市中の民間医療機関は苦境に立たされています。マスクや衛生材料不足で困難をきたしているほか、感染を回避しようと通常必要な医療まで回避し外来患者数が顕著に減っており医療機関は苦境に立たされており対応が必要です。公衆衛生の要である保健所業務も激増しており早急な体制拡充が必要です。まもなく新病院に移転する市民病院については、旧病院の建物を今後の感染拡大のために活用することもすぐ検討するべきです。

この影響は、子どもたちへの大きな悪影響を及ぼしています。学校という子どもたちを守る居場所を奪ってしまった一律休校措置は解除される方向のようですがどうやって安全を確保できるのかの心配が出てきます。また茨城県つくば市では実施しているように昼食準備に困っている家庭の状況に配慮して本市も給食の提供を行うべきです。休校措置で受けられなかった授業についてその学習権を取り戻す対応を求めます。学童や保育園の現場に行って現場の声をよく聞き取り、現場の疲弊を解消する補助金給付にとどまらない対応を行っていただきたい。中止している母子福祉事業について、今だからこそ子どもたちを守るために思いつく限りのすべてのことをやっていただきたい。また虐待対応について、休校措置などで子どもが家に追いやられているときだからこそ、危険性が増している状況だと容易に推測できます。子どもたちを守る体制を強めていただきたい。

新型コロナウイルスの影響を受けて市内経済を守るためにありとあらゆる施策を打つべきです。市内中小企業向けの特別経営相談窓口の相談件数は2月中は一日多くても10数件。しかし3月に入ってから一日100件を超える相談が連日続いています。相談が寄せられた居酒屋さんでは「融資は結局借金でしかなく、先の見通せない中で借りれない。そもそも昨秋の消費税増税で大打撃を受けていた上にこれではやっていけない」と痛切な声が寄せられました。融資だけでなく抜本的な給付型支援を中小企業だけではなくフリーランスの方も含めて幅広く対応する施策を国任せにせずに市として打つべきです。また企業活動の縮小の中で、働く方々の権利が侵害されつつあると感じています。リーマンショック時に「年越し派遣村」が有名になり派遣切りで仕事だけでなく住むところまで無くなってしまった方が続出したことを思い出します。そんなことを繰り返してはなりません。国と連携して派遣切りや内定取り消しをとめる実効ある施策をつくることを求めます。

今指摘したのはやるべきことのほんの一端だと思います。こういう非常時こそ、公共の役割を発揮するときです。人員体制を増やし、改めて社会保障セーフティーネットの立て直したり、市民生活を防御する公共としてできうるすべての施策を実施するべきです。ましてや水道料金値上げなんてことは言語道断。国民健康保険料をはじめ少なくとも値上げはストップする。新たな劇場建設を検討している時期ではありません。白紙に戻すべきです。市民生活防御のためにありとあらゆる施策をいち早く打つことを求めます。

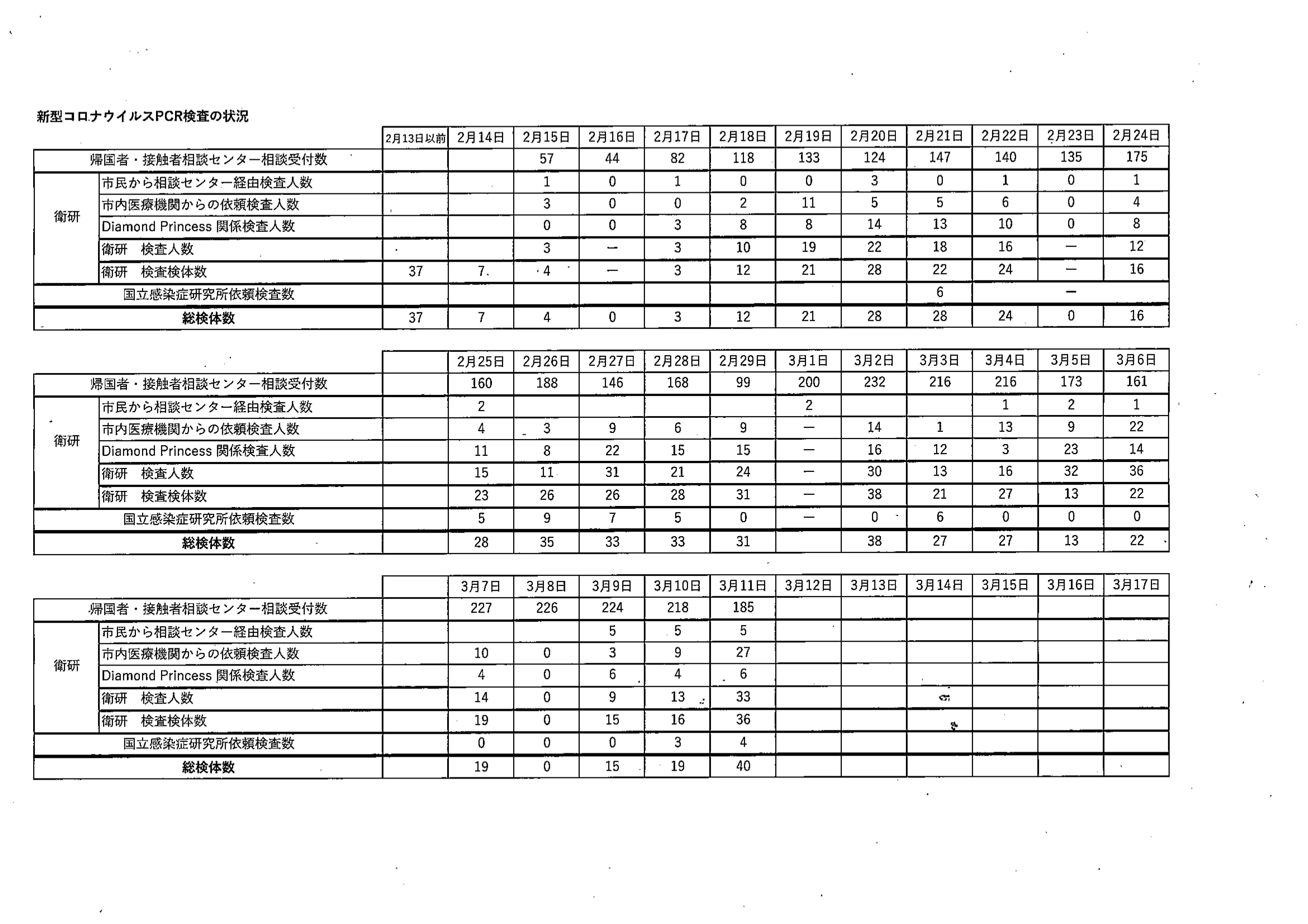

横浜で帰国者接触者相談センターに電話をしても結果的にPCR検査につながったのは13%程度しかありません。

新型コロナウイルスかもしれない、そう思って医者に行って医者が「コロナかもしれないから検査をしましょう」と、帰国者接触者相談センターに電話をしても、あるいは37.5℃以上の原因不明の熱が出て「コロナかもしれない」と思って個人が電話をしても、なかなかPCR検査にはつながっていません。

3月11までの数字ですが、帰国者接触者相談センターへの相談件数が4194件。そして結果的にPCR検査につながったのが560件。率としては、13%程度!!

考えられることは、相談センターでの対応で、検査につながることを絞りすぎているのではないか、と。

先日の国会のやり取りの中でも、37.5℃以上の熱が4日も続いたらとかではなく、そもそも病気は早期発見早期治療が望ましいのではないかと、日本共産党の小池書記局長の質問に対して、専門家会議の先生が「そのとおりだと思う」と、事実上国の指針が適切ではないということを認めています。

諸外国を見るまでもなく、国内の和歌山などでは疑わしいものについては検査をしています。

市内ではいま市衛生研究所がPCR検査を一手に行っていますが、それを民間検査会社にも協力を依頼しながら検査体制の拡充に踏み切るべきです。そして医師が必要だと判断すれば、PCR検査が受けられるような体制をつくることを求めます。

この猛暑の中、エアコン設置が認められないというのは考えられない!! ~日本共産党横浜市会議員団として「生活保護を利用している方等から熱中症患者や死亡者を出さないための緊急申し入れ」を行いました!!

記録的な猛暑が続く中、本日(7/25)、横浜市に対して「生活保護を利用している方等から熱中症患者や死亡者を出さないための緊急申し入れ」を行いました。申し入れた内容は以下の通りです。

2018年7月24日

横浜市長 林文子 様

日本共産党 横浜市会議員団 団長 あらき由美子

生活保護を利用している方等から熱中症患者や死亡者を

出さないための緊急申し入れ

今年は特に例年以上に連日の記録的猛暑が続いています。

「総務省消防庁は24日午前、熱中症の症状で16~22日の1週間に救急搬送された人数が全国で2万2647人にのぼり、1週間分の集計を始めた2008年以降では最多となったと発表した。このうち65人が死亡し、1週間の死亡者数も08年以降で最多となった。(7月24日付の毎日新聞)」と報道されています。本市でも、7月19日までの速報値で、498人の方が熱中症で搬送されているという状況です。 横浜市もホームページで、7月19日付で「熱中症に注意しましょう」と題して市民啓発の記事が掲載されています。その中で、「水分・塩分の補給」「服装への注意」などと一緒に「部屋の温度調節 ~部屋の温度は28度を目安にしましょう」「扇風機やエアコンを使いましょう ⇒気温や湿度の高い日には、無理な節電はせず、適度に扇風機やエアコンを使いましょう」と呼びかけています。

そんな中、従来の生活保護利用者は、暖房は認められるようになったものの、いまだにエアコン設置は基本的には認められていません。しかしようやく、国の新しい通知が6月末に出され新規に生活保護申請される方から一定の条件付きでエアコンが家具什器費として認められるようになりました。

しかし、従来の生活保護利用者には適用されず、命にもかかわる熱中症対策からいって

もこのまま放置はできません。 至急以下の手立てが講じられるように、申し入れを行います。

①国が6月に出した新しい通知が間違いなく対象の方に伝わるように、「お知らせチラシ」を作って新規受給者にはもれなく手渡し説明をすること。

②新規の生活保護利用者だけをエアコン設置を認めるというのは、理屈に合いません。エアコンを普通の家具什器費として認め、すべての生活保護利用者がエアコン設置を認めるよう国に求めると同時に、市としても緊急事業として行うこと。また、福島県相馬市のように、65歳以上の生活保護利用者に準ずる住民税非課税世帯の方も対象にエアコン購入・設置費の補助を緊急に行うこと。

③2017年度版の生活保護手帳のP201の「暖房器具の購入に要する費用の範囲」とのQ&Aの中にこういう記述があります。

| (問)局第7の2の(6)の「暖房器具の購入に要する費用」には、冷暖房器具の購入に要する費用を含むのか。

(答)「暖房器具の購入に要する費用」には、暖房用の器具として、暖房機能に加えて冷房機能を有する機器を購入する場合の購入費用を含む。ただし、その場合でも購入費用の上限額は、20000円となる。 |

上記のQ&Aを活用して、本市で従来生活保護を利用されている方々に対しても、エアコン未設置の方に設置が進むように市として取り計らうこと。

④当面、従来の生活保護利用者が県社協からの「生活資金貸付金」の借り入れによってエアコン設置ができ、収入認定にもしないことをすべての対象者に案内チラシを作成して手渡すこと。

⑤当面、県に対して県社協の「生活資金貸付金」を生活保護利用者がエアコン設置をする際での貸し付けがスムーズに進むように求めること。

⑥また、次の数値資料を提供すること。

今まで熱中症で亡くなった市内の生活保護利用者の過去五年の件数を明らかにすること。

本市の生活保護利用者のうち、エアコンが設置されていない世帯の件数を明らかにすること。

⑦生活保護利用者等の夏季のエアコン設置による電気代相当額を、市独自の法外援護として支援すること。

以上