日本共産党横浜市会議員

古谷やすひこカジノ

説明会の会場からは「なぜ市長は市民と話さないのですか」との声も! ~緊急にIRカジノ市民説明会の運営の改善を申し入れました!

2019年12月6日

横浜市長 林 文子様

日本共産党横浜市会議員団

団長 荒木由美子

IR(統合型リゾート)市民説明会についての改善申し入れ

12月4日(水)横浜開港記念会館で、第一回目となる横浜市主催の「IR(統合型リゾート)の実現に向けて」の市民説明会が開催されました。大勢の市民が、市長から直接IRカジノ誘致についての市民の疑問に答える場であるとして、大きな期待をもって集まって参加されていたと思われます。しかし、実際は、その期待に応えるものではありませんでした。市長は予定されていた45分の説明時間を1時間に延長し、ほとんどが市の現状と課題の説明と、自身のこれまで実績宣伝に費やされ、本題のIRの説明に要された時間はわずかでした。

市民は、その場で渡された質問用紙にわずか15分間で質問を書いて提出。その中から司会者が抜き出した質問に、市長・副市長・IR推進室長が答えました。様々な角度から質問が出されましたが、司会者が「これは意見ですね」と勝手に仕分けしてしまい、市側の一方的な回答を聞かされ続けるものでした。30分間の質問回答終了時間が近づいてきたとき、一人の男性から「なぜ市長は市民と話さないのですか」との声があがりました。当然の叫びではないでしょうか。

市民説明会と言っても、市民に向き合わず黙って聞かされ続けるという民主主義とはかけ離れた会となっていたこと、そして何故そう市民が受け止める事態となったのかを市は検証し、直ちに改善するべきです。カジノ誘致の是非は別として、市民意見は聞置くだけ、進めたい事業は何が何でも推進するんだという姿勢のみがあまりにも前に出ている説明会となっていることは、民主主義と住民自治にかかわる問題であるとの受け止めが必要です。

よって、以下の点につき、次の神奈川区での市民説明会以降の運営から至急改善するよう求めます。

記

1,一方的な市長の資料説明に大半の時間を使うのではなく、市民からの質問に市長が直接答える、直接対話する時間を多くする運営に変えること。その対話に必要な時間を

確保するために閉会時間を延ばすなど柔軟な運営とすること。

2、司会者が必要以上にその場を仕切らないこと。

3、市長は、会場の市民からの質問について、質問の真意をくみ取り真摯に回答すること。

4、質問用紙で提出された質問には、その場で答えた質問も含めて、質問全てをホームページで回答すること。また、会場参加者の持参した質問も同様に取り扱い、回答す

ること。回答は説明会ごとに速やかに行うこと。

5、配布資料について、誤解を生む表現や根拠を示していない数字を示して市民に誤った認識を与える記述は訂正すること。

6、説明資料に市民から寄せられているカジノについてギャンブル依存症、街壊し、地域経済衰微など様々な不安、心配の声とそれに対する市の見解を記載すること。

7、会場に空きがあるのであれば、予約をしていない方でも入場を認めること。

8、会場入り口から大層物々しく、市民が緊張して入場する事態であったので、市民が安心して参加できるよう対応すること。

以上

いかに林市長の決断が道理のないものだったかがよくわかる林市長とのカジノ誘致問題での一問一答の全文字起こし ~9月26日付の決算連合審査

市民の信を得ていないカジノ誘致を進めるなら、辞職して選挙をやり直せ

古谷議員:

そしてカジノ誘致について伺っていきます。市長、記者会見であるとか、あるいは2回の本会議、その中の市長の答弁などを通じて、私はまともに答えていただいていない、結局、市長は何を判断基準にして決断されたのか、さっぱり分からなかったという感想です。市長は、今までのご説明で、市民理解は進んだという認識でしょうか。

林市長:

きちっと質問に答えたいと思います。市会本会議での質疑からですね、各会派からの討議などを通じて、IRに関して様々な懸念やご心配があることを改めて、承知いたしました。それゆえにですね、今後実施する18区での説明会で、IRの実現に向けた現在の横浜市の考え方をしっかり、直接お伝えしていく必要があると考えていますので、先ほどの答弁でも申しあげました。以上です。

古谷議員:

答えが違うと思います。市民理解が進んだと思っていますか。

林市長:

ですから、市民の皆様の代表として、様々なご質問をいただいたわけでございまして、改めて、市民の方が、ご懸念やご心配があるといったことを改めて知ったと、改めてですね。もともと知っておりました。ずっとそういうご意見を先生方から伺っておりましたので、ちゃんと承知していましたが、改めて、先生方がそういうお声が多いことを聞いて、それをあらためて感じたということです。

古谷議員:

市長ね、まともに答えていただきたいんですけど、市長がご説明したことで、私たちの市民理解が進んだと思っていますかということです。

林市長:

先生、実はですね、私は反対が多いということは承知をしております。そして皆さんご懸念してることも承知しておりますし、今回の神奈川新聞さんのアンケート調査の結果も見ておりますけれども、私自身、ちょっと曖昧な言い方で恐縮でございますけど。今まで白紙の状態で、色々な方のご意見を伺っていたわけですけれども、全て、今の数字にでている方の、90%とか、いろいろな声がございますけれど、反対するっていう認識は実はないんです。というのは、様々な分野の方と、実際市民の方とかとも話をしてますけど、本当にただただ反対というご意見もございませんでした。そういうことですね、私は改めて先生方のご意見を伺って、やはりIRというものがどういうものかと言うのを、まだまだお伝えしきれていないということを申し上げているわけでございます。

古谷議員:

つまり、理解が進んでないという話ですよね。

林市長:

そういうことでございます。

古谷議員:

それを聞きたかったのです。市民理解が進んでいないのに、なぜ決断したんですか?

林市長:

私が今、この時点で進んでいないことをみなさまにお話しをいただきましたし、アンケート調査でもそのような結果が出ていると思います。しかし私は、終始IRを誘致するかどうかというのを、白紙の状態で検討してまいりました。その結果の判断でございます。

古谷議員:

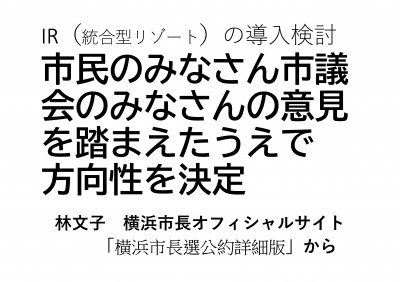

つまり市民理解が進んでいないのに、決断されたということがわかりました。市長はたびたびこの問題で、公約違反には当たらないとご説明されていました。市長の選挙公約は何だったのか。パネルで用意しましたが、ホームページを改めて見させてもらって、市長の選挙公約は、これだったおもいますが、「市民の皆さん、市議会の皆さんの意見を踏まえた上で方向性を決定」だと選挙公約で掲げられています。それでカジノ誘致は聞かれれば、やるもやらないも白紙だと、選挙戦を乗り切って、当選されたということですが、何が公約違反でないのか伺います。  林市長:

林市長:

私はこれまでも、選挙期間中も、白紙であるということは申し上げておりまして、市民の皆さん市議会のみなさんの意見を踏まえたうえでということは、現在、私は議論をさせていただいていると思います。前回の議会でも、あくまでも私は、ずっと市長はIR誘致を決めるんですかという問いに対して、白紙ですと申し上げて、そのために検討研究をしているということを私は申し上げてきたつもりですから、急に、白紙だの一転それを裏切るように、決めたというご意見は私は理解できない状態で、いまだに理解できない状態で思っています。

古谷議員:

じゃあ方向性は決められていないんでしょうか。

林市長:

前回の議会でも申し上げましたけども、私は方向性を決めております。ようするに私自身が、みなさまにお話をしたように、どちらかを検討研究し続けるって言った結果ですね、ですから、色々な方ということを、これはいちいち、これはどなたどなたとか、このぐらいの人数ってことは申し上げられませんけど、議会の皆様のご意見も、それから経済界のご意見も、それから一般市民の皆様のご意見も聞いた上で、私は判断したと思っています。

古谷議員:

市長、やっぱり自分が掲げた選挙公約は、しっかり責任を取っていただきたいと思います。方向性は決めたんだと言いますけど、ほとんど、この間の具体的な説明はほとんどありません。市民の皆さんの反対の声が多いことは知っているとおっしゃってましたから、この面でもですね、私は公約違反だと、改めて述べておきたいと思います。市長選の出口調査、この中で、林さんに投票した方の42%は「カジノ誘致はすべきではない」という方がいたと結果が出ています。市長、これは市長が、カジノ誘致は白紙だと勘違いした有権者が悪いのでしょうか。伺います。

林市長:

そういうことは申し上げておりません。そういう判断なさったという事実は知っております。今伺いました。はっきり。でもそれが、その当時ですね、出口調査でそういうことを言われていたというのは承知していませんでした。

古谷議員:

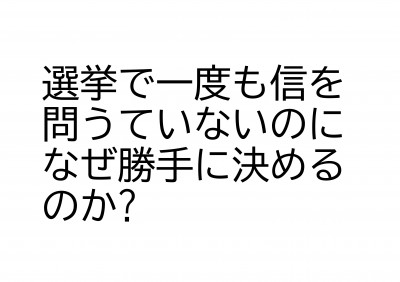

わかりました。次ですね、続けてのパネルをお願いします。選挙で一度も信を問うていないのに、なぜ勝手に決めるのかと、これがですね、結構大きな声になっています。これについてまずお答えください。  林市長:

林市長:

選挙の際には、IRを導入する・しないの判断に至らずに、まさに白紙の状態でございました。その後、経済界や市民の皆様からも様々なご意見を頂いて、さらに業者からは横浜市のIRの可能性について、これまでにない経済的社会的効果が示されたわけです。そのような中でIRをめぐる国の動きが大きく遅れないと見られることや、3都市をめぐる各都市の誘致の動きが活発化する中で、横浜のIRの実現に向けて、本格的な検討を準備に入るべきと考え決断いたしました。私自身が日本型IRや懸念事項対策について、市民の皆様にしっかりとご説明をしてまいります。その中でもアンケートを行いますが、IR整備法では、民意の反映方法が規定されておりますので、国からの情報を参考しながら今後も検討してまいります。選挙で一度も信を問うていないということを言っていますが、私自身、もちろんその時白紙でございましたし、こういう市政というものは、例えばワンイシューで決めるものではないと私は思います。ですから、私自身、白紙であるということは、私自身も決断できなかったということでございますし、あと、過去の8年間においてですね、様々な政策を同時進行で進めねばならないという考え方をしておりますので、そこだけに特化をして、なぜ信を問わないんだと言われたことについては、私自身はこれから、しっかりと市民の皆様にご説明してまいりたいと考えています。

古谷議員:

これからぜひ信を問うていただきたいと思うのですが、では、これほどの大きな決断をするのであれば、私は市長は、横浜へのカジノ誘致を掲げて、出直し選挙を実施するべきだと思いますが、どうか伺います。

林市長:

その必要はないと思います。

古谷議員:

理由を述べてください。

林市長:

私、申し上げましたように、これから、完全に日程が決まっていませんが、12月には、私自身が、かなりのスピード間でやってほしいと言われておりますし、私自身が今、強く経済界も、なんとしてもやってくれと言われております。横浜市は、99.6%の中小企業の、そういう意味の10年20年先、どれだけ苦闘して、中小企業の皆様が頑張ってやってらっしゃるけど、しかし、東京一極集中のなかで、なかなか法人税収入が上がらないという現実がございます。私はどうしても中小企業をお助けしたいです。つまり、東京に負けないように、そんなにターゲットにするような言い方はしませんけど、横浜市は、独自の魅力がある都市です。そのためにも、きちっと、よそにギャンブル依存症、それから治安悪化を大変、懸念している市民の皆さんのためにも、むしろギャンブル、公営ギャンブル全体において、依存症がなくなるための対策をしようと私自身決意しています。

古谷議員:

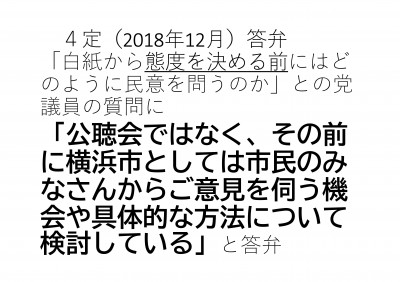

全く説明されていないですよ。今の説明だと。次のパネルをご覧ください。市長は、昨年の第四回定例議会で、こう答弁されています。白紙から態度を決める前には、どのように民意を問うのかと質問しました。そうすると、公聴会ではなく、その前に横浜市として市民の皆さんからのご意見を伺う機会を具体的な方法について検討している」と答弁されています。どう検討されたのか伺います。  林市長:

林市長:

6月には、平成30年度に実施した調査結果について、市内4か所で説明会を開催いたしました。 当日は、IRに対して、厳しいご意見をいただいたほか、アンケートでは、市民のみなさんご不安な点や、説明会により理解が深まったという結果もございます。今後も市民の皆様にIR実現に向けた本市の考え方や、今後の調査結果など、返答の進捗に合わせてご説明し、ご意見をいただく機会を設けてまいります。

古谷議員:

市長、今のやり取りで市民理解が深まったと思いますか。

林市長:

深まった、深まらないかはこれからではないでしょうか。私は説明会を行います。

古谷議員:

非常にね、議会答弁を覆すというのはひどいやり方だと思います。次のパネルを見てください。9月17日付の神奈川新聞の報道で「カジノはそぐわない」として6割以上の方がカジノ誘致に反対の意思を示しました。そして7割を超える方が、住民投票を実施するように求めています。そのうち、カジノ誘致賛成の方の中でも4割の方が住民投票を実施を求めています。市長の所感を伺います。  林市長:

林市長:

先ほどから申し上げておりますけれども、やはりIRがどういうものかということですね、本当にご説明が足りていない、ですから私はこれから説明会でしっかりとご説明していく。私自身が市長として横浜市の市政を受け持たせていただいているわけでございますけれども、この白紙の状態に中で、様々なご意見を聞いた結果の決断でございますので、だから先生、何度も申し上げておりますけど、こういうご不安を市民の皆様がお持ちだってことは承知しておりますから、そのために、本当のIRの姿っていうのはまだ伝わっていないと思うゆえに、これから説明会をやるということを申し上げているわけです。

古谷議員:

そうすると7割近い方は、誤解をしてるという認識なんでしょうか。

林市長:

そういうことではございません。

古谷議員:

答弁がよくわかりませんが、私はIR誘致に反対をしています。市長は私は誤解してると思ってますか。

林市長:

すいません。ちょっともう一度お願いします。

古谷議員:

私はIR誘致に反対をしています。私です。市長は、私は誤解してると思ってますか。

林市長:

誤解しているとは思いません。先生のご意見だと思います。

古谷議員: そうするとね、誤解をしてるんではなくて、市民も誤解をしてるんではなくて理解をした上で、私は反対してると思うんです。その中で、市長はこの間のやり取りの中で、賛成派の意見しか聞かず、反対派の意見を全く聞かない態度なのかという声も聞いていますが、それはいかがですか。

林市長:

そんなことはございません。私はだから、この白紙の状態の中に、賛成も反対の方のご意見も伺っております。

古谷議員:

そうしたらですね、推進派の商工会議所とはすぐに会って、反対派の港運協会とはなぜ会わないのでしょうか。

林市長:

それは、ちょっとお答えしません。申し上げにくいことがございます。

古谷議員:

答弁拒否ですか。港運協会の要望書、これは回答するのですか。

平原副市長:

午前中もお話しましたけど、見解と要望については、私が市長の代わりに受け取りました。内容は市長にご説明してあります。これから移転交渉していく中で、その内容にも当然ふれながら、交渉していくことになります。当然、それを話題にしてお答えをしていきたいと思います。

古谷議員:

あのね、このやり取りしてると、本当に、全く民意を無視しているのではないかと、改めて酷い答弁だなと思います。市民の方を向いてない市政運営を、もし市長が行っているというのであれば、何のために市政運営を行っているんですか。

林市長:

私は無視しているとは全く思っていない。先生のお考えだと思います。

古谷議員:

これはね、市民が判断すると思いますよ。本当に酷い状況だと思います。この間の審議の中で、IRはカジノではないとか、面積の3%しかないんだとか、言い張っている方もいましたが、実際は、IRはカジノそのもので成り立っている施設です。シンガポールのマリーナベイサンズの総収入のうち、8割がカジノ収益です。莫大なカジノ収益をあてにして、超巨大施設群を維持している。つまり先ほど無料で噴水広場があるとか、そういうのもありましたけど、無料でどうやって運営するんですか。それも全部カジノ収益です。つまりIRの運営はカジノ抜きにはありえません。IRはカジノそのものだと言っています。 今回の市長の発表で、最大で8800億円の売り上げが見込めるとしていましたが、カジノの売り上げ比率を80%だとすれば、カジノ収益は7040億円となります。これは、マリーナベイサンズの3個分のカジノ収益です。巨大なカジノ収益です。これが計算通りになれば、毎年毎年7000億円が、ギャンブルで吸い上げられてしまうことになります。毎年毎年100万円負ける方が70万人も必要になります。こんなことを何年続けるのでしょうか。顧客を貧しくし続けることでしか繁栄できない、IRカジノのこれが仕組みです。これで税収を得ることで良いのですか。

林市長:

私は、経済活性化の、それからこれから非常に少子化高齢化が進んでいく横浜市にとって、一つの大きなツールであると考えて、今回決断をいたしました。例えば、私自身も海外で色々なMICE施設の見学等をしておりましたけども、要するに、IR、統合型リゾートの中に、カジノ収益がなければ、これだけの大きな投資もやっていただけません。例えば、カジノなしでですね、そういうエンターテイメント施設等で成立しないのかというご意見もありますけど、非常に難しいです。まず投資してくれる方がいらっしゃらないと思います。 現在、多くの方が理想とするというか楽しみたいというのはディズニーランドとかディズニーシーとか、そういうところ、大阪も非常に苦労いたしましたけど、ユニバーサルスタジオ等イメージなさると思いますけど、この横浜において、すでにディズニ―ランドがあのような成功している環境の中で、なかなか投資する方もいらっしゃらないし、また、ご案内したように99.6%の経済構造、中小企業のなかで、本当に大胆に投資をしてくださる民間の日本の中の事業者も私はいらっしゃらないのが現状です。ですから、跡地のところに、三井不動産のああゆう共同体が投資しくれるとうのは非常にありがたいことだと思っています。ちょっと長くなりましたけど、以上私の気持ちを話しました。

古谷議員:

結局答弁がすれ違うんですね。そういう長い答弁されると。実際に港運協会は、対案を出しているじゃないですか。それはなに、見ないのでしょうか。

林市長:

もちろん拝見しております。報告も受けておりますけど、非常に難しいと思います。経営自体が大変難しいと思います。巨大なMICE施設でございますので、その運営に関して、単独で、お話をしてくださっている一つの対案でございますから、対案ですから、別に私が全否定しているわけではございませんし、そんなことを何も申し上げていません。ただ、実際に運営は非常に難しかろうと私は思いっています。

古谷議員: だからカジノが必要ということなのでしょうか。 次に、市長がカジノ誘致に踏み切るという決断を勝手にされたわけですけど、どんな根拠をもって決めたのかという点が本当に問題だと思っています。ギャンブル依存症対策はこれから実態調査をする、市長は、ギャンブル依存症患者について、「減るのではないか」と答弁されましたが、何の根拠があっていわれているのでしょうか。

小林副市長:

私もこれは委員会でたびたびご答弁申し上げてございますけど、日本型IRのカジノ対しては、参入規制、入場規制など世界最高水準の規制が設定されています。あらかじめビルトインされているところです。一方ですね、あのアルコール薬物の依存症については、様々な対策を講じられながら、ギャンブルについては全く対応がなされてきませんでした。それが、昨年の7月8月に、ギャンブル依存症対策基本法案が成立しました。それを受けて、この4月に国が基本計画を定めました。 国・県・市の役割分担が定められ、具体的なギャンブル依存症対策に対する取り組みが、これから始められるという見通しが立てたからこそ、私どもはここで判断をしたということございます。また、シンガポールでですね、こうしたシンガポールモデルに日本は今、その依存症対策を進めているところでございますけれども、シンガポールはIRを導入以前と以後では、その減った事実もございます。そうしたことを考えても、これからはギャンブル依存症について、減るのではないかというようなところの答弁につながっているものでございます。

古谷議員:

市長の答弁ですから、市長に答えていただきたいです。改めて伺いますが、市長はどれぐらいのギャンブル依存症患者が発生するのか、そのためにどんな対策を行うのか、それはどのくらいの費用がかかるのか、これはこれから検討するということで、何も検討してないとことでいいんでしょうか。市長に伺います。

林市長:

今回、この補正予算で調査費を、ご提案申し上げてですね、それで議決を頂いたんですけど、この調査の主な目的が、今先生のご質問の、横浜市にどれだけギャンブル等依存症が疑われている方を調べて、それから専門家の意見等を聞きながら、性別や年齢層、先ほどご答弁申し上げましたが、所得、ギャンブルの種類、掛け金金額など、今後の予防や啓発、相談支援などの対策に役立つ情報を収集していくということで、しっかりと費用等について、これからご報告申し上げていくということでございます。

古谷議員:

現時点では、はっきりしていないのでしょうか。伺います。それで判断したのでしょうか。本当に。

林市長:

それで判断いたしました。国のいろいろのこれからの基準とかご提案もあるということを参考にしながらやってまいります。

古谷議員:

本当に主体性がない答弁だと思います。国のものを信用してそのままやると。プラス面についても伺いますが、これについても事業者の資料のみという認識でいいのでしょうか。

林市長:

すみません。私がここで当意即妙にお答えすることができないので、今ちょっと整理をさせていただきました。私どもはですね、事業者さんからのご提案を参考にするわけですけれども、そのプラス面につきましても、どれだけ収益があるかということも、はっきりまだ完全に決められないということはそういう事情もございます。

古谷議員:

そうすると、マイナス面については、国からの提案である、プラスの面については事業所からの提案のみであるとなると、何の根拠をもってやったのかと、改めて言いたくなります。議会として様々な論議をする際に、正確な資料が提供されていないとまともな論議ができないと思っています。今の状況で正確な議論ができると思いますか。

林市長:

できると思います。これからですね、方向性を決めさせていただきました。それから二元代表制でございますので、先生たちのご意見をさらに聞きながら進めて行くということでございます。

古谷議員:

やっぱり順番が逆なんですよ。あの決断する前に、それをはかるべきだし、市民に説明するべきなんですよ。なぜやらないんですか。

林市長:

私は、これから説明すると申し上げています。まだ、ようするに市民の方達が、最初にIR 統合型リゾートがカジノリコールっていうような、成功したような、新聞でもなんでもそういうことがすごく書かれているわけですね。ですから反対意見の方は大変多く載っていますけども、賛成の方の意見はほとんど載っていないと言う感触を私はもっています。それは私の感触ですよ。ですから、これから、これだけの先生が大きな事業であると言えば、しかしもう各都市はとうに手をあげています。3か所と言われていますね。大阪は長く方向性も決めたというか、やることになって、事業者もほぼ決めるような雰囲気で、すでに事業者に対して提案を聞くとかなにか、こないだの記事でしたけど、大変先行しています。関東地区では、まだそういう話は、首都圏では決まってないという状態でございました。 ですから、私は今回、この方向性はまず決めなければ、例えば東京都が手を挙げるということになれば、これものすごく有力になりますよね。大変大きな民間の圧倒的な上場企業が多い中で、法人税収入の差はものすごいあります。横浜と。そういう意味も込めて、今までは、皆さんが、先生がおっしゃるように反対の意見、あのまだわからない、反対だって言うご意見が多い中で、しかし、ここでやっぱり進めていかなければはじまらないっていうか、非常に危険だという状況で、私は決断いたしましたので、熟慮しました。本当に。これから、またこうやって、本日も、本当に率直なご意見を聞かせていただいておりますので、これからもそういうご意見を伺うと思いますし、逐次ですね、先生方に、状況をご報告を申し上げたいと思います。

古谷議員:

だからと言って、手順をすっ飛ばして決めていいんでしょうか。大阪が突っ走ってるからといって、そのぐらいですよ。他のところが、具体的な動きにまだ出ていません。そんな中で、なぜこんなふうに民意もすっ飛ばして、議会での議論もすっ飛ばして、勝手に決めてしまうのかと、これについて私は問うているのです。 ギャンブル依存症について、そもそもの認識について伺います。IRカジノを通じて、ギャンブル依存症患者が出てくるのは、個人的責任だという認識なのかどうか伺います。

林市長:

個人的責任だとは思っていません。

古谷議員:

市長は、本会議の中で、カジノは娯楽だというような認識をおっしゃっていました。これは同じ認識ですか。

林市長:

一つであると思いますね。例えば、カジノで楽しむという方もいらっしゃると思います。

古谷議員:

例え話で恐縮ですが、市長のご家族がカジノでのめり込んでも、これは娯楽だから良いという認識でしょうか。

林市長:

そういう質問には答えられません。私は。

古谷議員: 賭博行為、このカジノも含めて、賭博行為は刑法で禁止されていると理解されていますか。

林市長:

今回ですね、このカジノについては、いままでも公営ギャンブルがありますけど、国がこれを許可していると判断しています。

古谷議員:

韓国のカジノについてですが、厳しく自国民には規制をしています。それはギャンブル依存症の弊害がよくわかっているんだろうと思います。国内で17か所あるカジノのうち、自国民向けに開放しているのは、ソウルから遠く離れたへき地にあるカンウォンランドだけです。その他は、外国人専用です。しかもカンウォンランドも地元の方は当初規制なく入れましたが、あまりにもギャンブル依存症が急増したということで、今では月一日のみと規制しています。視察に行った際にもカンウォンランド内にある依存症管理センターの方からは、人口の多い都市部につくることは絶対にやめたほうがいいと。どれだけ依存症対策を徹底しても副作用は防ぎきれないとおっしゃっていました。市長、山下ふ頭にカジノを作ることで、横浜市民が最大の犠牲者になることについて、どう思うのか伺います。

林市長:

最大の犠牲者になるという認識はございません。カンウォンが非常に、失敗をしたというか、そういうことは私もいろんな研究で聞いていますけども、何か最初に色々なカジノ事業者が一度に出たことも非常に難しいことであったと、一体型リゾート的ではないという情報も得ていますけど、私は、横浜市民を犠牲にするということは考えていません。そんなことをやるはずもないです。ようするにこれからの横浜市が持続的に成長していくために、決断をした、長い先を考えて決断したということでございますから、こういうお話を、横浜市の現状と将来について、きちっとこれから説明を私は丁寧にさせていただきたいと考えています。

古谷議員:

カジノの設置場所と、ギャンブル依存症の発生率の問題、これはもう数字で出ていますよ。近いところになればなるほど、発生率が高くなるって当たり前です。そのことを、ぜひ今、市長が言われたことは、多分、根拠がないと思うんです。そういうお考えだろうと思うんです。そういうことですね、ぜひ、しっかり研究もしていただきたいですし、その上で決断するべきだって思うんです。決断してから、研究するんですっていうのはね、あまりにも間違っています。 歴史も観光資源もある横浜でカジノに頼らなければ市政運営が行えないというのであれば、自治体トップの適正が問われると思います。まともな検討もせず、問題だらけのカジノ誘致は、私はやめるべきだと思います。いま国では、カジノ誘致自治体と事業者が本契約を結んだあとは30年間の契約を結ぶことができると説明しています。つまり、一旦導入されれば、たとえ市長が変わりカジノ誘致反対の市長が誕生しても、その契約を破棄すれば莫大な違約金を支払わなければならない。つまり一度導入すれば容易にはカジノから抜け出せない市政になってします。市長、横浜市の未来にどうしてもカジノ誘致が必要だと自信をもっておっしゃるのであれば、18区で市民説明会を行ったうえで、自ら辞職して市民に信を問うべきです。それもやらないで、一度の民意を問うことなく、反対の圧倒的な声にも耳を貸さないのであれば、独裁市政だと断ぜざるを得ません。私たちは、全ての市民のみなさんに、このことを伝えたいと思いますし、市政の重要問題を市長の独断で勝手に決めさせてはならないと強く思います。力をつくしてまいりたいと思います。

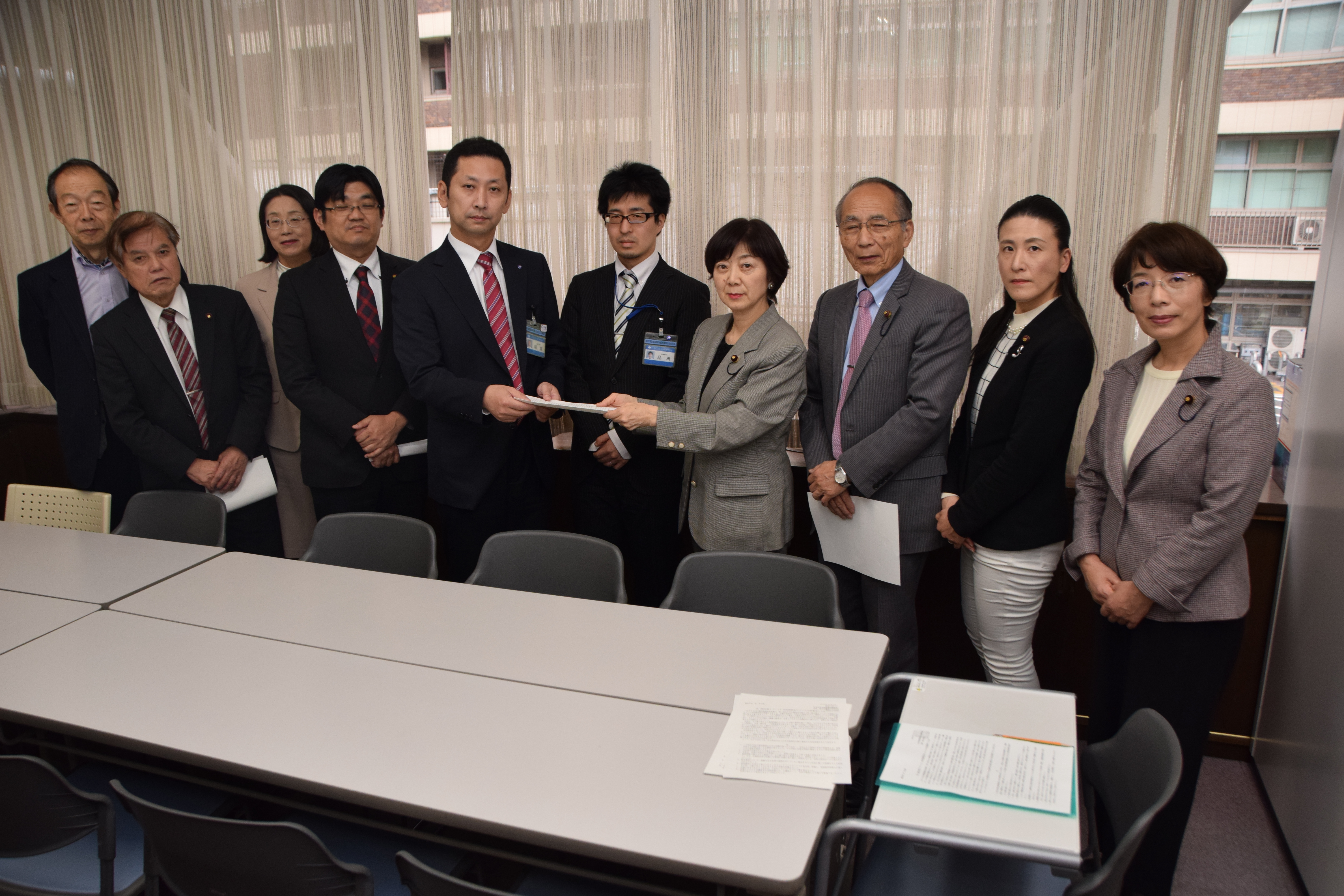

来年度の市への予算要望書(569項目)を林市長に直接提出しました!! その冒頭、カジノについて強く抗議しました。

本日、来年度の日本共産党横浜市会議員団としての市長への予算要望書(569項目)を提出しました!

冒頭、カジノ誘致表明への抗議と中学校給食の要望、敬老パスの改悪について要望しました。また台風15号被害への緊急対応も合わせて要望しました。

2020年度

横浜市の予算編成に対する

日本共産党の要望

2019年9月20日 提出

日本共産党横浜市会議員団

〒231-0017 横浜市中区港町1-1横浜市役所内 日本共産党横浜市会議員団控室

TEL 045-671-3032 FAX 045-641-7100

2019年度横浜市予算編成にあたっての日本共産党の要望・・・・・・・・・・・2

| 【目 次】 |

【政策局】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

【総務局】【危機管理室】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

【財政局】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

【国際局】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

【市民局】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

【文化観光局】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

【経済局】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

【こども青少年局】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

【健康福祉局】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

【医療局】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

【温暖化対策統括本部】【環境創造局】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

【資源循環局】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

【建築局】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

【都市整備局】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

【道路局】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39

【港湾局】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41

【消防局】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41

【水道局】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43

【交通局】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44

【教育委員会】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46

【選挙管理委員会】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51

【議会局】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52

2019年9月20日

横浜市長 林 文子様

日本共産党横浜市会議員団

団長 あらき由美子

2020年度横浜市予算編成にあたっての日本共産党の要望

何より林市長のカジノ誘致宣言に対して、心底より抗議します。誘致の是非について一度も市民に問わないままに態度を決めることは、市長の公約と議会答弁に反しています。民主主義と地方自治へのあからさまな挑戦であり、横浜市という374万人地方自治体の長としてその適格性が全市民的規模で鋭く問われていると指弾せざるを得ません。誘致宣言は一旦撤回し、住民投票乃至は選挙で民意を問うことを強く求めるものです。

横浜市教育委員会は、事業者の契約期間が1年半後に切れるハマ弁について、継続の方向で検討に入っています。そしてハマ弁の給食化は中長期的な検討課題に挙げています。

この方向性が本当に市民、保護者、生徒が求めるものと合致しているのか市として検証する場は不可欠です。実施するアンケート調査に中学校給食も項目に入れることがその第一歩となるはずです。

敬老パス制度の見直しに多くの市民が注視しています。負担増や交付対象が狭まることへの心配の声が多く寄せられています。名古屋市では、制度による経済的効果を計量化し、対象交通機関を広げることを検討しています。制度への公費投入への市民的合意を得るためにも、経済的効果の計量化は避けては通れないと思います。

地方自治体の役割について、地方自治法は第1条の2項で「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする」と規定しています。予算編成にあたっては当然のこととして、この視点が貫かれるべきです。

本要望書に盛られた要望は、党市議団が市内の各界各層の団体、個人から広く聴取した要求をまとめたものであり、その実現は市民生活の向上に間違いなくつながるものであると確信しております。

市長におかれましては来年度予算編成にあたっては以下の要望項目の実現にむけて尽力されることを心より要請するものです。

【政策局】

- カジノを含むIR誘致について

- カジノを含むIR誘致宣言は撤回し、関連予算の執行は凍結すること。

- IR誘致の是非について、住民投票を実施すること。

- 公共施設の保全・長寿命化

- 公共施設整備は、市の中期的な財政見通しに基づくと、2020年度以降の市債発行額は年500億円減されていくため、必要な保全費を確保することが困難になる。施設整備の優先順位を大型公共事業から既存の公共施設の維持管理と保全・耐震化事業に見直すこと。

- 住民自治について

- 2014年5月の地方自治法改正で導入された総合区の設置に向け検討を始めること。あわせて、市民に身近な行政窓口である区の役割を拡充するため、区に必要な財源と権限を委譲し、人員体制の強化も含めできることから進めること。

- 特別自治市制度ではなく、区政に区民が参加できる仕組みとして地方自治法に政令市特例として規定された、区協議会の設置にむけて具体的な検討に入ること。

- 米軍基地、同跡地について

- 横須賀港を母港とする米原子力空母の原子炉事故を想定した、本市防災計画にすること。また、市として、横須賀港の母港化に反対を表明すること。

- 根岸住宅は共同使用期間を短縮し、返還時期を早めるよう国に求めること。跡地利用は、地権者の意向をふまえつつ、全市的見地から検討すること。根岸住宅地区に囲まれた地域内に居住している市民の日常生活が制限されている現状が解決できるよう、引き続き居住者の意向に沿って、米軍および国に働きかけること。

- 池子住宅地区の家族住宅等の建設について2018年2月、日米合同委員会において取り止めとなったことから、即時返還を求めること。

- ノース・ドッグ、鶴見貯油施設、小柴水域、池子住宅の飛び地の早期返還を、国・米軍に強く働きかけること。特に、ノース・ドッグの米軍と自衛隊の共同訓練化に反対するとともに、一刻も早い返還を求めること。

- 深谷通信所跡地(国有地)の利用計画については、2018年2月に跡地利用計画が示されたが、引き続き地元要望を尊重すること。また、計画の実施にあたっては、国の返還財産処分方針に基づくのではなく、全面的な無償貸与ならびに譲与を国に働きかけ、市の負担にならないようにすること。

- 上瀬谷通信基地跡地は横浜に残された貴重な緑と空地であることを考慮し、土地利用案は、観光賑わいゾーンを中心とするのではなく、全市的な立場に立ち、防災機能、農地、緑地を基本とした土地利用計画とすること。国際園芸博覧会については、過大な設備投資で後年度負担として市財政を圧迫しないよう適正規模とすること。又、入場者見込み数についても精査し、運営で赤字を発生させないこと。

- 2019年市内民間造船所に、横須賀基地配備の米艦船が修理のため着岸しました。米軍基地の外延化となる市内民間施設での米船舶の修理を行わないよう国、米軍に求めること。

- 平和都市

- ピースメッセンジャー都市として、横浜港の平和利用を願う市民の期待に応えて、横浜市が管理する横浜港への自衛隊艦船や米軍軍艦の入港・接岸を認めないこと。

- 本市防災訓練に防災関係機関でない米軍の参加を要請しないこと。

- 事故が起きているオスプレイをはじめ米軍機については、ノースドックの使用をはじめ、横浜上空を訓練等で飛行しないよう国と米軍に強く求めること。

- 安全保障関連法制定により、自衛隊の任務が大きく変わった中、自衛隊が各区で行う行事への参加はやめるよう各区へ伝えること。

- 自衛官募集業務に関して、ポスター共同作成や掲示など、市として便宜を図らないこと。

- 原子力発電所について

- (持続可能な脱炭素社会の実現の宣言に関する決議を議会で議決したことからも、 安定的な電力確保と経済成長を理由にした原子力発電所の再稼働は進めないよう、国と電力会社に求めること。

- 浜岡原子力発電所は、東海地震の予想震源域のほぼ中央にあり、直下の活断層が指摘されている位置にあり、事故が起きた際には、偏西風により放射能の影響を横浜市が受ける恐れが強いことから、廃炉を強く求めること。

- 放射能汚染対策として東京電力へ賠償請求している約32億円の支払いを、東京電力と国に強く求めること。引き続き法的措置を継続し、国に対し、東京電力への指導勧告と延滞金も含めて支払うよう指導強化を求めること。

- 市内に避難している福島原発被災者に対し、横浜市民に準じた福祉サービスなどの支援策を講じること。また、国に対して長期無償の住宅提供を保障するなど新たな立法措置を求めること。応急仮設住宅として市営住宅に入居している4世帯への家賃減免を実施すること。

- 指定管理者制度等について

- 指定管理者制度については、指定期間が数年であり、職員は不安定雇用とせざるを得ない実態になっている。職員の専門性や事業継続性の保障がないことから、直営に戻すことを含めて、そのあり方を抜本的に見直すこと。

- 指定管理者制度では、最低賃金の変更や労務単価の引き上げなどがあった場合、指定期間が切り替わる時期に合わせて導入することしているが、指定期間内であってもその引き上げが反映できるよう、委託事業のように条件整備をすること。

- 男女共同参画社会の実現にむけて

- 市内企業の男女共同参画に関する取り組みの現状等について、特にひとり親家庭や非正規雇用で働く女性などの実態を調査すること。また、男女間の賃金格差や昇任におけるアンバランス等の実態把握も行うこと。

- 男女間賃金格差等の是正の取り組みを重点施策として明確に位置づけ、具体的な事業を定めるとともに目標を掲げて推進すること。

- 市内企業における従業員女性割合の目標値50㌫(2020年度)を実現するために、具体的な事業計画をつくり、実施すること。

- 女性の社会進出を妨げている妊娠・出産による解雇、嫌がらせ(マタニティー・ハラスメント)に対し、女性労働者がすぐに相談できる総合相談窓口を利用しやすいように人員体制を強化し、周知徹底をはかること。

- 500を超える自治体で廃止意見書が採択されている、自営業・農業女性など家族従業者の働き分を経費と認めない所得税法56条は、国連も認める女性差別であり、市として廃止するよう国に求めること。

- 市立大学

- 研究費が不足していることを理由にして、国の軍事研究に加担しないこと。

- 市立大学附属病院とセンター病院において、患者の希望以外には差額ベッド代をとらないこと。また、差額ベッドしか空いていないと誘導することはしないこと。

【総務局】【危機管理室】

- 新市庁舎建設計画

- 新市庁舎の初度調弁費や引越費用などを増やさないように、使える什器類などは廃棄せず利用すること。

- 耐震補強工事を行った現市庁舎は歴史的建造物でもあることから、壊さず市民利用できるようにすること。まt、1F市民広場の壁画、レリーフと議場天井の大レリーフは保存活用すること。

- 市民利用施設の統廃合計画

- 2012年に策定した「プール及び野外活動施設等の見直しに係る基本的考え方」に基づく公園プール・余熱利用温水プールの統廃合計画は、中止すること。

- 市職員定数

- 区役所業務では、特に再任用や会計年度任用職員が増えていることから、計画的に非正規雇用をなくすこと。非正規雇用をなくすまでの間は、同一労働・同一賃金にすること。育児休暇・介護休暇をいつでも取得できる職員配置を検討すること。特に、男性職員が育児休暇を取りやすい環境と体制をつくること。

- 地方公共団体の障害者の法定雇用率2.5%に上乗せして、障害者採用人数を増やすこと。また、障害者の雇用期間に制限を設けないこと。外郭団体や指定管理者へも、法定雇用率(2.2%)を達成するよう指導を強めること。

- 精神障害者の就労については、法定雇用率の枠を広げるとともに、現行の嘱託職員でなく中長期的な雇用とすること。

- 障害者雇用を安定させるために、コーディネーターを常勤で配置し、安心して働きやすい環境を整備すること。

- 職員のストレスチェックでは、チェックの結果、職場での改善が必要な場合には、本人の希望にあわせて職務の軽減や配置転換などに丁寧に応じること。

- 指定都市において、市民1000人あたりの職員数は11.7人と少ないことから、市民の命と財産を守り頻繁に発生する集中豪雨や発生確率が高まっている大規模地震などに対応できる職員体制とすること。

- 過労死ラインをこえる長時間労働をなくすために、適正な人員配置を機動的に行うこと。

- 横浜市防災計画の改善

- 横浜に今後30年以内に震度6弱以上の地震が発生する確率は82㌫と言われている現状と、頻発して起きる集中豪雨や大規模災害を想定し、本市の防災・減災の目標を、現行の「中長期的には限りなく被害ゼロに近づけることをめざす」から「人命被害ゼロ」にただちに修正すること。また、これまでの他都市における災害の実態から学んだことを直ちに防災計画と防災、減災施策に生かすこと。

- ハザードマップの対象地域になっている市民には、住民説明会の町内会単位での開催など、その内容を周知徹底し、避難計画についてもその内容を徹底すること。また、要介護高齢者など「避難行動要支援者」への個別の避難計画を市が責任をもって策定すること。

- ハザードマップの対象地域にある8つの区役所には、区の条件に合った浸水対策のための個別計画を立てること。

- 同報系防災行政無線の設置は防災・減災対策にとって有効な施策であるため、河川域にとどめず、全市域に整備する計画とすること。

- 防災情報の周知徹底方法については個別訪問・広報車をはじめ、防災専用に使える緊急告知FMラジオの配布を検討し、ハザードマップエリアを皮切りに全世帯に確実に行きわたるようにすること。多様な情報受電達手段を検討し、試行を始めること。

- 警戒レベルが5段階表示に変わったことを周知徹底し、発令時に、対象住民が避難場所まで速やかに移動できるよう、体制をとること。

- その場に来ている誰もが災害種別によって避難場所がどこかがわかるように、道路や歩道をはじめ公共施設、町内会の掲示板、電柱など表示の工夫をすること。

- 防災訓練に障害者が参加しやすくなるよう、防災訓練主催者や障害者に働きかけること。地域防災拠点等の要援護者に配慮したスペースについて、要援護者参加のもとで、必要な手立てを講じること。

- 福祉避難所の箇所数を増やすこと。また、福祉避難所には車で避難せざるを得ない人がいることから、駐車場の確保や送迎について検討すること。

- 避難者ひとりひとりにあった個別支援のための災害ケースマネージメントを導入すること。

- 避難所でのプライバシーを守るために必要な備品を確保すること。また、大規模災害で受け入れできる人数が市の確保している避難所では不足していることから、簡易テントなど家族単位で避難できる工夫をすること。

- 女性用トイレ・段ボールベッド、食料・水などの不足が起きないように、防災拠点の配置数を見直すこと。 車イス利用者が使える移動式のコンテナトイレを配備すること。

- 仮設住宅の用地を確保すること。

- 災害ごみの配置と排出方法について計画をすること。

- 県内で広がっている地元の建設組合との防災協定・災害時協定の締結を横浜でも行うこと。

- 鶴見区などに津波避難施設を計画的に増やすこと。

【財政局】

- 市民利用施設

- 利用料・使用料の値上げにつながる「市民利用施設等の利用者負担の考え方」は、撤回すること。

- 県有施設の機能縮小・統廃合、市町村・団体への補助金・負担金の廃止・削減については、引き続き反対の意思を表示すること。

- 市民が住んでいる県営住宅の老朽化の深刻な実態を市として直視し、改修などについて県へ協議すること。

- 公共施設跡地利用

- 市民の財産である学校や区役所などの公共施設跡地は、公募売却を前提とした「用途廃止施設の活用・処分運用ガイドライン」を廃止し、市民の財産として地域住民・区民・市民の要望にもとづいた活用方針にあらためさせること。

- 入札・契約

- 公契約条例を早期に制定し、公共工事や指定管理者など公的職場に携わる労働者の適正な賃金を確保し、市内経済の好循環をもたらすことができるようにすうること。

- 品確法・建設業法・入契法の通称「担い手3法」の趣旨を活かして、建築現場等で働く労働者の雇用・労働条件の向上を図る対策を講じること。

- 市が実施している設計労務単価変更に伴う特例措置による変更契約手続きが、二次以下の下請け業者に対して徹底されている実態は非常に少ないことから、元請けに対し改善を求めること。

- 市発注工事受注業者に対し、下請契約に際しては、適切な水準の賃金や法定福利費の支払い、社会保険等への加入に関して徹底した指導を行うこと。また、週休2日を施行条件にし、技能労働者の賃金が目減りすることのないように、休日分の賃金を補填するなどの措置を元請けに対し指導すること。

- 元請けに対し、建退共の加入について促進させること。

- 100万円以上の補助金を交付する事業は、その規則を50万円以上とし、小規模事業者等の仕事につながるようにすること。

- 市内企業への発注を金額ベースで工事90㌫、物件70㌫、役務80㌫以上にそれぞれ引き上げること。

- 災害などによる応急工事については、地元の事情をよく知っているという観点で、当該区の企業への発注を原則とすること。

- 市内小規模企業が仕事の確保ができるよう、入札参加資格を緩和すること。

- 保育所や学校などの整備については、開所・開校する時期にあわせて入札時期を逆算し、ゆとりをもって事業者が工期が取れるように配慮すること。

- 建退共制度が円滑に運用されるよう事業者への指導を徹底すること。

- 税等滞納整理

- 市民税減免規定は、活用できる人が限定されているため、条例や要綱などを柔軟に運用し、市民の生活実態にあった減免規定に改善すること。

- 市税及び税外債券の滞納整理にあたっては、滞納者の生活・営業実態を把握しないまま差し押さえるなどの強権的発動は、絶対行わないこと。納税資力を判断する際には最低生活費を考慮し、滞納者が生活の維持・再建ができるよう区の生活支援課と連携し親身な対応に徹すること。

- 国税では、「換価の猶予」は柔軟な対応が進んでいる。地方税においても申請による換価の猶予制度をはじめとした納税緩和措置について実施すること。また、「換価の猶予」について窓口での周知徹底など全面的に対応すること。

- 公共施設管理基本方針について

- 「公共施設管理基本方針」に基づき、公共施設の更新・改修工事が確実に執行できるよう予算を確保すること。

【国際局】

- 平和都市

- 核兵器禁止条約の署名は、国の専管事項であるがゆえに、核兵器のない世界の実現を共有する本市として国に批准を強く求めること。

- 国際局は、毎年各区局が行った国際平和推進事業及び国際交流事業を集約し、議会に報告すること。

- 横浜市会の非核都市宣言に関する決議に基づき、横浜市として非核都市宣言を行い、新市庁舎移転を機に、非核平和都市宣言のモニュメントを建立すること。

- 日本非核自治体協議会に加盟すること。

- 市民が参加した反戦平和のパネル展を開催し、毎年国際平和講演会を行うこと。

- 広島・長崎の被曝から75年、核不拡散条例発効50年の2020年に行われる「原水爆禁止世界大会・ニューヨーク」に本市からも代表団を送ること。

- 都市発展記念館でのまちづくりの視点からの展示ではなく、太平洋戦争での横浜の戦災の記録に特化した(仮称)横浜平和ミュージアムをつくること

- 「横浜大空襲の日」5月29日を「平和の日」に設定し、反戦、平和の諸行事を市あげて行うこと。

- 国際平和の理念の尊重について

- 2020年の東京オリンピック・パラリンピックに関わる本市の関連事業については、国際平和の立場を明確に表明して実施すること。

- 多文化共生社会の実現について

- 国際交流ラウンジの全区設置をすすめ、外国人が多く住み、増加が著しい緑区、旭区は早急に整備すること。また、外国人は10万人をこえ、今後急増が予想されることから、各区の同ラウンジに対する予算を増やすよう当該区に要請し、国際局としても区局連携予算を設定し予算を加増させること。

- 横浜市多文化共生総合相談センター事業に、改定出入国管理法施行に伴い増加が想定される外国人労働者の人権・尊厳、労働環境などを守り改善するための業務をくわえること。

- 市内で外国人労働者を受け入れている企業に対し、「ブラック」な雇用を防止するための啓発を行うこと。

- 公益財団法人横浜市国際交流協会まかせにせず国際局の責任で、各区の国際交流ラウンジ運営の実態調査を行ない、必要な予算や体制を強化すること。

【市民局】

- 区役所

- 区ごとの抱える多様で複雑化している課題への機動的対応は急務である。区づくり推進費のあり方を見直し、区独自の取り組みがしっかりと実行できるよう、大幅な増額を行うこと。

- 区づくり推進費の配分は、税や国民健康保険料の収納率を指標としないこと。

- 市民サービス向上と、個人情報保護の立場から、戸籍課などの窓口業務をはじめ区役所の事務事業については、非正規雇用や民間委託はせず、正規職員での対応とすること。

- 転居などの書類上の手続きを1つの窓口で済ませることができるよう改善をはかること。

- 市民の「くらしに困った時」の相談窓口を区役所入り口近くに設置すること。また、それに対応できる職員を育成すること。

- 本来業務を行う行政サービスコーナーのか所数を減らすことなく、現存する行政サービスコーナーを維持すること。

- 国際平和推進条例にもとづき、区庁舎はじめ市民利用施設において、市民・市民団体による平和展や原爆展開催など、市民の平和への願いを発信する取り組みを応援すること。

- また、各区役所において市が原爆被爆者の会や市民団体と一緒に「原爆展」を開くなど、原爆被害の実相を次世代に継承する取組みを行うこと。

- 住民税減免の申請書類や説明書を誰でも確認できるよう手に取れる場所に設置すること。また、減免制度について市民からの問い合わせがあった場合、相談ができるように各区役所に「住民税減免相談窓口」を設置すること。

- 市税や国保の「徴収の猶予」「換価の猶予」「納税処分の停止」などの納税緩和措置を納付が困難でやむを得ない場合には積極的かつ柔軟に対応すること。あわせて、市民がわかるように納税緩和措置についての掲示を心掛け、現場職員に周知徹底すること。

- 区役所におけるマイナンバーの取扱い

- マイナンバーを巡っての情報漏えい、紛失などが起きている。市民に被害が発生し、不安な思いを抱かせるマイナンバーについては、国に対してやめるよう求めるとともに、適用拡大を進めないこと。

- マイナンバーカードについては、記載しなくても不利益がないことをしっかり市民に知らせること。また、違法なナンバー収集などの被害については具体的に事例を示して、市民への啓発を強めること。また、マイナンバーの提出やカードの作成を強要しないこと。

- 横浜文化体育館再整備

- 第2アリーナの運営にあたっては、設立目的に鑑み市民が主役で、スポーツ文化を享受できるよう市としての責任を果たすこと。

- 第2アリーナの運営にあたっては、こども・高齢者・障害者スポーツの推進に寄与するために市としての責任をもつこと。

- 人権

- 性的少数者のカップルをパートナーとして公的に保障・証明する制度をつくること。

- 又、夫婦別姓を選ぶカップルについても同様の制度をつくること。

- 性的少数者の人権が尊重される社会に向け、当事者の方々に対し、個別専門相談や交流スペースの提供、市民向け講演会だけでなく、当事者が必要としている支援策をさらに拡充すること。様々な機会を捉え、市民への啓発を行うこと。

- 市営住宅の入居要件で性的少数者の場合も、カップルとして認めること。

- 市民利用施設等

- 地区センターの利用料を無料に戻すこと。

- 地区センター、コミュニティハウスのトイレは、老朽化が進んでいる所が多く、改修計画を持って進めること。

- コミュニティハウスの学校整備型において、多目的トイレの整備は、学校建替えに併せることなく独自計画を持って整備すること。

- 市民利用の公共施設である公会堂や地区センターなどの貸し出しにあたっては、憲法によって保障されている市民の権利が侵されることのないよう、指定管理者に徹底すること。

- コミュニティハウスは、無料化を維持すること。

- 栄プールは、「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」による統廃合ではなく、市民の憩いの場を守る立場に立ち、存続すること。

- 地域スポーツ支援

- 地域におけるスポーツの場の確保については、市民ニーズを調査し、それに見合った計画を立て、サッカー・野球など市民が気軽に使える場所の確保に努めること。

- 障害者スポーツ振興

- スポーツを楽しむという権利を保障する立場から、障害のある方々のスポーツ推進事業の拡充をはかること。

- 健康福祉局や教育委員会事務局と連携し、障害のある方々が地域でスポーツを楽しめる環境整備をすすめる計画をつくり、推進すること。

- 広報・広聴

- パブリックコメントの実施にあたっては、毎回、応募数が少ないことから、より多くのご意見をいただけるよう周知をホームページだけでなく、あらゆる手段を駆使して行うこと。②募集期間は、法で30日以上としているが、最低基準の30日ではなく、期間を延ばすこと。③名前・住所・性別についての記述を必須としないこと。④募集の内容によっては、関係団体の意見を聞くことができるように特別の対策を講じること。

- 広報よこはまの点字版の配布が遅いことから、最新の情報が視覚障害者に届いていない実態がある。点字版の発行を早めること。

- リニューアルされた市のホームページが、扱いにくいことから、市民の意見をふまえて改良をはかること。

【文化観光局】

- 新たな劇場整備について

- 新たな劇場整備については、市民ニーズとオペラ・バレエの上演団体の意向などをしっかり調査し、整備の必要性・妥当性・実現性をゼロベースから検討すること。

- パシフィコ横浜について

- パシフィコ横浜と新たに2020年春完成のパシフィコ横浜ノースも、市内中小事業の仕事おこしのために各種催事開催の支援をすること。

- 区民文化センターについて

- 区民文化センター未整備区(南・西・中・保土ヶ谷・金沢)については、市民要望が高いことから、再開発に合わせることなく、早急に計画をつくり、整備すること。

- 国際都市として

- 国家間の情勢にとらわれることなく、都市間で友好協力することは、今後も必要であるため「東アジア文化都市 友好協力都市協定」に基づき、日中韓都市間交流事業を市民への広報に努めるとともに、事業内容を大幅に拡充すること。

- 次世代育成事業

- 芸術文化教育プログラムは、希望する学校の要請に応えられるようにコーディネーターの増員と予算の増額をはかること。

- 芸術文化教育プログラムが実施される学校では、児童・生徒すべてが受けられるようにすること。又、プログラムについても更なる充実をはかること。

- 観光・文化施設

- 三渓園だけでなく、市所管の観光・文化施設での多言語対応を進め、さらなる言葉のバリアを除く対策をすすめること。

- 市所管の全ての観光施設において、あらゆる人が使いやすい施設となるよう、利用状況や要望を踏まえ、各施設の状況に応じた措置をとること。

- 市内の文化施設において、能楽堂で行われているバリアフリー能のように、視覚障害者むけ副音声、聴覚障害者むけ字幕配信など、障害特性が配慮された環境のもとで障害者が楽しめる催事が開催できるよう支援を積極的に行うこと。

- 区民文化センターをはじめ、市民利用施設の修繕、設備の更新が計画的に行えるよう、十分な予算を確保すること。

- 観光都市

- 市内のWi-Fi環境の拡充を計画的にはかること。

- マリンタワーのあり方については、市の観光施設として、市も参画して市民の財産としての価値を重視した管理・運営とすること。

- 開港以降の歴史を生かした街づくりに文化観光局としても積極的に関与すること。

【経済局】

- 中小企業振興

- 横浜の産業の基本を内発的地域循環型にシフトするために、地域産業育成に結びつかない大企業、外国企業の誘致促進事業や大型公共事業から、市民生活関連公共事業を中心とした地域産業振興に重点を移すこと。

- 庁内での中小企業振興推進会議による全庁的な中小企業の取り組みをさらに進め、同時に、市内中小企業団体による評価・提言を受けるテーブルをつくり、市内経済活性を進めること。

- 中小企業振興基本条例をさらに有効にするため、取組状況報告書に掲載されている各区局の「経営の革新」として行われている事業について、中小企業振興に直接的に寄与しているか経済局として検証・評価を行うこと。

- 京浜臨海部守屋・恵比須地区の研究拠点施設用地については、企業誘致を止め、京浜の森等の緑地や、図書館、スポーツ施設、ショッピングモールなど、民間研究施設をバックアップし集積させるための用途に切り替えること。

- 小規模企業振興

- 市内中小企業・事業者の80%を占める小規模企業振興のため、現行の中小企業振興基本条例を小規模企業振興を明記した条例に改訂すること。

- 地域経済と雇用を支える小規模企業・業者の営業と生活実態を、各区ごとに調査すること。

- 2019年度予算で、小規模事業者施策が項目として明確に示されたことは、画期的なことと評価します。今後も小規模企業振興計画に基づき施策と予算の拡充を行うこと。

- IDEC横浜が進める小規模事業者支援事業を成功させるため、各区の協力を得るなど局としてサポートし、各区内の小規模事業者に支援事業を紹介し勧奨するよう働きかけること。

- 各区に小規模企業・業者の相談窓口として、経済課もしくは、係を置き、人員と予算をつけるよう、同時に、各区ごとの小規模企業・業者の振興策を立てること。

- 営業と生活が混在化している生業を営む小規模事業者のため、10万円から50万円の無担保・無利子少額緊急融資制度を、既存の制度融資とは別につくること。

- 地域経済の仕事興しのために

- 少額設備投資に対する助成金制度を、継続するとともに助成金額を最大50万円まで拡大すること。

- 企業誘致は、横浜市内中小企業・小規模企業・業者の育成・発展を最優先課題に置き、誘致後は毎年市民雇用数、産業影響評価等を公表すること。

- 小規模企業振興基本法に基づき、入札参加資格のない小規模業業者を登録し、自治体が発注する小規模な工事・修繕などに受注機会を拡大するため46都道府県411自治体が実施している、小規模工事等希望者登録制度を創設すること。

- 労働環境の改善

- シルバー人材センターで働く高齢者の意見をよく聞き、労働環境・条件改善を行うこと。

- 横浜建築高等職業訓練校に対する支援の継続と、若ものに同校への入校を促す啓発事業を「ハマの職人展」「ハマの職人塾」など様々機会をとらえ実施すること。

- 公契約条例を制定するよう関係各局へ要請すること。

- 労働相談を「横浜しごと支援センター」だけでなく、弁護士、社会保険労務士などを交えた各区で行うこと。

- 労働者の権利やワークルールにかかわる啓発事業を、中学、高校及び各区の区民広場等を使い定期的に行うこと。

- 企業立地促進条例に、リストラやブラックな働かせ方を行った企業を排除する項目を加えること。

- 横浜市中央卸売市場

- 福島第一原発事故はいまだ終息していないため、引き続き、本場市場での放射能検査体制を継続すること。

【こども青少年局】

- 子どもの貧困解決にむけて

- 法改正に伴う子どもの貧困対策に関する計画実施にあたって、正確な実態把握に努め、改善のための数値目標を引き上げ、必要な予算を確保すること。

- 「子ども食堂」などの子どもの居場所の周知について、市として取り組むこと。学校や保育園や幼稚園などと子ども食堂との連携がとれるように市が仲立ちすること。例えば区内の子ども食堂マップを学校・保育園を通じて対象の保護者に届くような手立てをとったり、学校や保育園と子ども食堂側との情報のやり取りをスムーズに行えるような環境をつくること。また、モデル事業でなく、さらなる制度の拡充を全市的に広げること。

- 高校進学に向けた学習支援の寄り添い方型学習支援事業について、事業の対象と規模を広げて進めること。また、放課後学び場事業についてもさらに実施校を拡大し全校展開めざし進めること。また民間のボランティアで行われている「無料塾」の取り組みにも場所の提供など支援を行うこと。

- 放課後児童クラブ

- 放課後児童クラブの運営について、「(放課後児童健全育成事業について)本事業の実施主体は市町村とする」と国の政令にあることをうけとめて、施設や指導員の処遇や一般事務作業なども含め基本的な運営に関わることについて、市の補助事業としてではなく委託事業に戻すようにして、市の責任を果たすこと。

- 学童保育と放課後キッズクラブの保育料格差を解消するために、学童保育の保護者負担金を軽減するする制度の創設とそれに必要な財政措置をすること。

- 放課後児童クラブの施設について、国が継続する耐震移転補助については次期事業計画でも継続するとともに、「みなし耐震」の施設についても補助対象とすること。

- 放課後児童クラブの職員配置について、国では「設置及び運営基準」で「従うべき基準」の参酌化により、職員配置基準がゆるめることができるようになったが、少なくとも今まで通りの基準を「従うべき基準」として守ること。

- 放課後児童クラブでの緊急時の防災品の備蓄について、運営主体任せにしないで、市が子どもを守る立場で責任を持って全クラブに現物支給すること。

- 学童保育について、増設をするにあたっての市としての計画と実施に責任を持つこと。

- ひとり親世帯・多子世帯への保育料減免補助を国が制度化するまでの間、市の単独事業として実施すること。

- キッズクラブについて

- キッズクラブについて、全校展開を進めた一方で、実際には利用者が少なく、留守家庭児童へのニーズを満たしていないことについての実態調査を行い、原因を究明した上で、改善をすること。

- キッズクラブ同士での交流会を区毎に開催すること。

- 学校とキッズクラブと放課後児童クラブの懇談の場をもつこと。

- 保育所等

- 保育無償化の対象が0-2歳にも広がるように国に働きかけること。またそれが実現しない間は、市の独自事業として文字通り「保育の無償化」を実施すること。

- 保育無償化の対象が認可外施設に広がることを受けて、どの子どもにも質の高い保育を提供するような手立てを講ずること。具体的には、認可外施設であっても保育士を加配できるような助成制度を創設すること。認可保育園を対象に行っているキャリアアップ制度などの処遇改善施策を認可外施設にもその対象を広げること。

- 保育無償化の中で置き去りにされた副食費の保護者負担について、市が補助を行い、文字通り無償とすること。

- 良好な保育環境を維持するために定められている園ごとの定員について、定員枠の弾力化・定員外入所は極力行わないこと。

- 子どもの貧困問題が社会問題化し、また公立園がその役割を果たしているネットワーク事業の役割をしっかり果たすためにも、粛々と公立園を民間移管することはやめて、「市立保育所の在り方」そのものを見直すこと。

- 保育士の処遇だけでなく、保育所で働く他の職種の職員も処遇改善をはかること。

- 現行の市の上乗せ基準にとどまらず、有給休暇をとることや週休2日・残業をなくすことを実現できるような国基準を超える保育士の更なる加配をするための助成を行うこと。

- 保育の質向上のために、例えば市立保育所の民間移管の際に一定の経験年数を有する保育士の配置を要件としているように、市として認可している保育園は等しく公立であれ私立であれ同様の保育士配置基準を設けるなど、保育の質を担保する独自の指針を定めること。

- 事業者に対しての宿舎借り上げ支援事業だけでなく、保育士個人へ家賃補助を行うことも(市の単独事業として)進めること。

- 本来子どもの保育に使われるべき保育運営費であるはずなのに、目的外使用が当たり前の運用にならないように、規制強化を国に働きかけること。また、そのことが前提になっているような市要綱を改定すること。

- 保育給付費の確定払い(後払い)について、概算払い(先払い)になっても事務作業が膨大になりません。保育に必要な費用を園側に負担をさせるような確定払い方式は今すぐにやめること。

- 建築基準法に加えて、文科省が幼稚園の環境基準を定めているのと同様に、保育園でも同様な環境基準を定めることを国に求めること。またそれまでの間、本市独自の保育園の環境基準を定めること。

- 市として保育士確保計画をもつこと。

- 保育所への看護師配置が進むように、現在の施策の検証を行うこと。そのうえで、(平成26年以前の水準の)看護師雇用加算を復活させるなど、実効性ある施策に取り組むこと。

- 公園を園庭がわりに使用する認可保育園が急増している実態調査を行うこと。園児が園庭代わりに使用するにふさわしいものに公園を整備すること。

- 保育施設で起こった事故について、市が積極的に関与して事実関係の把握に努め再発防止に取り組むこと。また事故報告書については、園の判断だけで提出するのではなくその内容について保護者の確認もされたものを提出する運用に改めること。

- 認可外保育所

- 認可外施設が認可施設へ移行を希望する際に、よりスムーズに移行ができるような支援策を拡充させること。

- 年に一度の監査にとどまらず、届け出済み認可外施設について、安心して子どもを預けられるよう保育の質を担保する施策を強化すること。具体的には、保育士確保を援助するような施策を進めること。

- 届け出済み認可外保育施設へ保育士確保が進むような保育の質を向上させるような取り組みを行うこと。

- 横浜保育室への基本助成費と補助金の増額を行うこと。また、家賃補助額の増額を行うこと。

- 川崎市以外の隣接市(藤沢市・鎌倉市・横須賀市など)からの横浜保育室への入所希望児も認めること。

- 年度途中の入園希望にも柔軟に応えている横浜保育室への保育士雇用対策費について、年度当初(4~6月)だけでなく、1年を通して空定員分の基本助成費保障とすること。

- 横浜保育室・届け出園の職員と園児に対しての健康診断費用を助成すること。

- アレルギー対応を行っている横浜保育室への助成を行うこと。

- 障害児支援について

- 放課後等デイサービスについて、2018年4月の報酬改定による影響調査を行うこと。放課後等デイサービスについて、市内のすべての施設の情報をホームページだけではなく、区単位での冊子をつくって利用者に情報提供すること。

- 放課後等デイサービスについて、サービスの質の担保を行うためのガイドラインの徹底と事業所への監査を厳正に行えるように、監査体制を充実すること。また運営費の目的外使用を規制すること。

- 放課後等デイサービスについて、利用者への同性介助の実施を、単に事業所への指導にとどまらず、徹底すること。

- 市内に三か所しか設置されていない学齢後期障害児支援事業所を増設すること。

- 地域療育センターの機能充実を図るために、人員の抜本的な拡充をはかること。また地域療育センターそのものの増設計画をもつこと。

- ニーズの高い地域療育センターによる保育所幼稚園巡回指導・小学校訪問教職員研修が十分に行えるような体制を整えること。

- 児童虐待・育児不安への対策について

- 急増する児童虐待件数に対応するために、既存の児童相談所の人員体制を強化すること。また一時保護所の増設を行うこと。特に、児童心理司について国の配置基準に一刻も早く到達するようにすること。また児童相談所の増設計画をもつこと。

- 児童虐待対応が急増している区役所について、兼任ではなく、専任の職員配置など体制強化を至急図ること。

- 虐待の未然防止や早期発見のためにも、「こんにちは 赤ちゃん訪問事業」を100㌫実施すること。

- 出産年齢が高くなるなどのハイリスク分娩も増えている傾向に対応して、申請すれば妊産婦健診の補助回数を現行より増やすこと。

- 国の動向を待つことなく、本市独自に不育症に対する治療費助成制度を創設すること。

- 引きこもりの若者の自立支援について

- 本市の引きこもりの若者等の実態把握調査を行うこと。その際、健康福祉局と連携して、39歳以上の引きこもり者の実態調査を行うこと。

- 引きこもりの若者の自立支援強化のために、地域ユースプラザの増設をおこなうこと。さらに区役所での自立支援機能を強化してアウトリーチができるような支援システムを創設すること。

- 引きこもりの若者支援の役割を担っている自主的サークルに対して、教育機会確保法の精神に則りその役割を認めて、公的補助を行うこと。

- 不登校の子どもたちの居場所を充実させるために、ハートフルスペース、ハートフルルームの増設をはかること。

- 高校中退者のサポート機能充実のため、若者サポートステーションを増設・充実すること。

- 不登校状況であろうと小中学校に在籍しているすべての子どもの健康診断の権利を保障すること。

- 青少年を育む地域の環境づくり

- 「青少年の地域活動拠点」について、体制の強化を行うこと。また未設置区への設置の計画を持つこと。

- 原発事故による放射線被害への対応

- 300園の保育園などに埋設された除去土壌について、保護者の不安の声に寄り添って公表すること。さらにそのすべてを北部汚泥資源化センターの保管施設に移動させること。

【健康福祉局】

- 国民健康保険

- 国民健康保険には、高齢者や体調を崩して退職した現役世代など、医療を必要とする人の割合が他の現役世代の健康保険より高いという特別な構造があるため、公費の投入が必要となっている。国に国費拡充、均等割りの廃止を求め、市の一般会計からの繰り入れを増やし、保険料を引き下げること。

- 保険料引き下げのため、子どものいる世帯の保険料賦課のもとになる所得の控除を更に拡充し、中井町が第3子以降に実施したように、子どもの均等割りを廃止すること。また、名古屋市のように障害者のいる世帯へも所得の控除を適用すること。

- 保険料は、県から求められる納付金の増加に伴い引き上がる仕組みになっているため、都道府県化を廃止するよう国へ求めること。

- 保険料滞納者に対して、滋賀県野洲市のように滞納は生活困窮のSOSであるとの認識に立ち、徴収ありきではなく、差し押さえはしないことを原則とすること。保険料減免、換価の猶予など市民が利用できる制度があることを窓口職員へ徹底し、市民にきちんと知らせること。あわせて、関係局と連携し生活再建ができるよう支援の手を差しのべること。

- 保険料を支払うと、収入が生活保護基準以下になる場合には、生活保護制度の利用ができることを通知書に同封して知らせること。

- 医療費減免について①無料低額診療事業と入院医療費の自己負担の減免制度(44条減免)の内、特に、収入が生保基準以下で預貯金が生保基準の3か月以下も対象となっていることの周知を徹底的に行うこと。②減免制度を市独自に外来へ拡大し、対象者を広げること。

- 高齢者・介護施策(介護保険料・利用料について)

- これまで、特養ホームの入所を要介護3以上に限定、要支援1・2の生活援助サービスの保険給付外し、現役並み所得者の利用料2割化など、給付抑制、負担増という国家的詐欺にも等しい制度改悪が強行されたが、必要なサービスが受けられるような制度に戻すよう国に求めること。

- 閣議決定された、社会保障についての「改革工程表2018」に示された、要介護1・2の生活援助サービスの保険給付外し、ケアプラン作成の有料化などの給付抑制と負担増が、2021年からの第8期介護保険事業計画期間に向けて検討されている。本市の第8期計画の策定にあたり、介護保険料・利用料が高齢者のくらしを圧迫している現状から、国に対し、実施を許さず介護保険財政の国庫負担割合大幅引き上げ、介護報酬の引き上げ、実効性ある減免制度など、制度の拡充を求めること。

- 7期中であっても、基金を取り崩して介護保険料を引き下げること。介護保険料の本市独自低所得者減免制度の対象者を、本人の公的年金等収入額と合計所得金額の合計が180万円程度まで広げ、本市独自減免を拡充すること。

- 生活困窮による介護保険料の滞納者には、市独自に救済措置を講じ、関係局と連携し生活再建ができるよう支援を行うここと。

- 介護サービス利用料減免制度の拡充と、低所得者の負担軽減を国に要望すること。本市独自助成制度拡充について、グループホームを含む施設系サービスだけにとどまらず、在宅サービスにも拡げること。

- 特養などの施設利用料に適用される補足給付の申請に対して、生活保護申請のように預金通帳の写しや同意書などを一律に求めないことを国へ要望すること。

- 高齢者・介護施策(介護サービスについて)

- 総合事業での要支援者向けの訪問介護相当・通所介護相当サービスは継続し、引き続き報酬を維持すること。

- 総合事業での緩和基準サービス(サービスA)にあたる「訪問型生活援助サービス」の利用者は増えておらず、求められていないため、中止すること。また、通所サービスで基準緩和は導入しないこと。

- 基本チェックリストの実施によるサービス利用の抑制は行わないこと。

- 介護認定にあたっては、利用者の実態を正確に把握し判断するため、増員してこれまでの認定審査を実施すること。

- 「自立支援・重度化防止」の取り組みを国が採点し、成績に応じて交付金を配分する制度を撤廃するよう、国に求めること。本市では、「自立支援」の名で、介護サービスが取り上げられる利用者を出さないこと。

- ケアプラン作成に関する特定集中事業所減算は、公平・中立の名のもとにサービス抑制が行われる仕組みとなっているため、利用者の選択権を奪う実態となっている。よって国に廃止を求めること。

- 認知症を早期に発見するため、盛岡市のように特定健診時に65歳以上の希望者に「もの忘れ健診」を実施すること。

- 認知症患者や家族を支援する「認知症カフェ」を市民へ周知すること。また、補助金を増額すること。

- 生活援助中心型の訪問介護の訪問回数上限を撤廃するよう、また、上限を超えたケアプランの届出義務化を撤廃するよう国に働きかけること。本市として、届け出は求めないこと。

- 高齢者・介護施策(介護施設と住まいについて)

- 7期計画で定められた特別養護老人ホームの年間600床は確実に整備すること。入所待ち期間は1年ではなく、6か月以内に短縮されるよう、整備数を増やすなどあらゆる対策を講じること。

- 盲・ろう高齢者など、障害のある高齢者が特別養護老人ホームに入所できるように「横浜市特別養護老人ホーム入退所指針」を見直すこと。その際、入所枠の設定や専用施設の設置などを検討すること。

- 特養ホームの入所の要件が原則要介護3以上とされているが、要介護1・2でも特例入所の4要件を満たせば入所できることを市のホームページ等に加え、引き続きあらゆる機会を利用して市民に周知すること。また、要介護1・2というだけで退所扱いにならないよう、特例入所要件の周知も引き続き徹底すること。

- 市営住宅の応募のうち単身高齢者が半数を占めるほどニーズが高い実態にあわせて、単身高齢者が応募可能な住宅を増やしているが、一般世帯の募集枠にしわ寄せがきており、市営住宅を増やすことが必要である。また、市は住宅セーフティネット制度を活用し、高齢者や低所得者の住宅供給を進めるとしているが、登録住宅戸数はわずか100戸であり、進んでいないのが現状である。局が主体となり、低所得高齢者の住まいの確保について、抜本的対策を講じること。

- 要援護高齢者向けの施設(軽費老人ホーム・養護老人ホーム)の定員を増やし増設すること。特に養護老人ホームは、困難を抱える高齢者が増加する中、セーフティネットとしての役割を果たす重要な施設である。あり方検討会報告書(平成21年11月)を見直し定員増とすること。引き続き、各区役所には施設の周知徹底をはかること。

- 認知症高齢者グループホームを年間225人分程度整備するとしている計画を確実に実施し、バランスよく整備すること。

- 低所得のサービス付き高齢者住宅利用者にも、施設サービス利用者に適用される部屋代の負担軽減を適用させるなど(補足給付)、入居の助成を行うこと。

- 無届の有料老人ホームに入居している高齢者の安全と衛生の確保に努めるとともに、無届の状態を放置しないこと。法令違反があれば是正指導すること。

- 高齢者・介護施策(介護人材確保について)

- 介護職の抜本的な処遇改善を引き続き国に、新たに県に求めるとともに、市として、一定条件にある保育士と同様に月4万円の独自助成を行うなど、処遇改善施策を拡充すること。また、資格取得のための研修や、更新研修、事業所研修の費用助成をするなど、市独自の定着支援を強化・拡充すること。

- 国の動向を注視するだけなく、介護職員処遇改善加算を、病院勤務看護補助者へも適用するよう国に求めること。

- 介護人材について、国の需要推計に基づく県の推計値では、2025年には約2万1000人が不足することが予測され、これを市にあてはめると、2020年には1600人、2025年には8500人が不足するとしている。これとは別に市として独自に調査を行い、それに見合った計画をつくり育成を推進すること。その際、処遇改善と質向上につながる専門職種の育成、就職支度金や赴任費を支給するなど、就労と定着への支援を行うこと。

- 介護報酬の人件費割合を引き上げ、基本報酬の底上げを実施するよう引き続き国に求めること。

- 地域包括ケアセンターは地域包括ケア推進のかなめであるため、人員配置基準緩和は行わないこと。

- 高齢者・介護施策(その他)

- 敬老パスは、高齢者の外出機会の維持・増加に有効な事業であり、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とした制度である。よって、利用対象年齢の引き上げや利用者負担の値上げなど、サービス水準の切り下げは行わないこと。利用可能な対象交通機関を拡大すること。また交付効果の定量的分析を行うこと。

- 認知症高齢者事故救済保険制度(他人にけが、他人の物を損壊、本人の交通事故による死亡・後遺障害など認知症の人が起こす事故に対する補償)を大和市、海老名市、神戸市など全国20以上の市区町村が実施しているように、本人負担なしで導入すること。

- 認知症進行との関連が注目されている高齢難聴者が増加している。高齢難聴者の補聴器購入に対して、健康保健の適用と補聴器購入助成制度が創設されるよう、国に働きかけること。それまで、全国の助成実施自治体のように市独自に助成すること。

- 全世帯に義務付けられている住宅用火災報知器設置が完了するよう、特に高齢者世帯へ、大阪市にならい購入・取付費用を助成すること。

- 後期高齢者医療制度

- 健康診査の受診率引き上げに向け、受診券を保険料決定通知に同封するなど、市独自の取り組みを推進すること。

- 保険料滞納者に対しては個別の事情に沿って、ていねいに対応すること。短期証の発行はやめること。

- 国の動向を注視しても、負担増・給付削減は明らかである。後期高齢者医療制度は廃止して、当面もとの老人保健制度に戻した上で、新たな医療制度の構築を図るように、国に対して働きかけること。

- 障害者施策(全般)

- 引き続き障害者の当事者や家族の団体などの案内・紹介を区役所窓口等で積極的に行うなど、市として各団体の公的な役割をかんがみ、団体と当事者・家族をつなげる役割を果たすこと。

- 障害者が生活保護を受けることなく安心して生活できるように、障害者基礎年金の引き上げを市独自に国に求めること。

- 障害者雇用を広げるために、障害者の自主製品の常設売店を拡充し、新市庁舎、地下鉄駅構内などの公的スペースを今以上に使えるようにすること。

- 福祉パスを無料に戻すこと。

- 地域活動支援センター・グループホームなど福祉施設職員の処遇改善のための独自施策の拡充に、引き続き取り組むこと。

- 障害者支援団体への育成補助金を増額すること。

- 国が制度化した自立生活援助サービスを、市独自に上乗せ、または横出しする形で使いやすい事業とすること。以前の市の施策と同様に負担増なく受けられるようにすること。

- 障害を理由とした差別解消の推進、共生社会実現に向け、市民に対してさらなる周知をはかること。また、障害者施策の策定時には、障害のある本人や家族を責任のある立場で必ず参加させ、主体者の声として尊重すること。

- 基幹相談支援センターは、同等の機能とサービスが全区において確保されるようにすること。障害種別によって、対応に格差を生じさせないようにすること。障害児者計画相談支援の質の向上を図るため、引き続き報酬引き上げを国に求め、運営費等を助成するなど、市独自の取り組みを拡充すること。

- 施設の新設や改修時に限らず、性的少数者の方々が安心して利用できるよう、多目的トイレ(誰でもトイレ)の設置を、さらに拡充し様々な場所で進めること。

- 本来利用すべき人が使えるよう、多目的トイレの正しい目的を周知徹底するとともに、施設等の新設または改修時に限らず増設すること。利用者用のマップやアプリを作成すること。また、オストメイト対応トイレの設置に努めることとされている一定規模の施設での多目的トイレ(誰でもトイレ)の設置が進むよう助成制度の充実を図ること。

- 障害者手帳のカード化にあたっては、障害当事者の声が反映できるよう意見交換の場を設け、合意を得ること。

- グループホーム・地域活動支援センター・就労継続支援事業所・移動サービス事業所等で職員が確保できるよう、市として福祉人材確保に抜本的対策をとること。

- 障害者施策(住まい)

- 第3期障害者プランに基づく施策を確実に実施するため、入居に関する障害種別のニーズ調査を行い、グループホーム入居待機者、施設入居待機者がいなくなることを目指して、入居施設計画を種別に策定すること。

- 発達障害者の一人暮らしに向けた準備段階である、市のサポートホーム事業を拡充すること。

- 障害者プランにおいて毎年200人分新設するグループホームに、精神障害者の枠をつくること。

- 看護師等の人件費を独自に支援している高齢化・重度化対応のグループホームを、増やすこと。新たに創設された「日中サービス支援型」グループホームでも、独自に看護師等の人件費を支援すること。

- 地域生活が困難になる最も大きな要因となる強度行動障害について、日中活動やグループホームなどの地域生活が可能になるよう加算をさらに増やすこと。

- 障害者施策(精神)

- 宿泊型自立訓練施設は、精神障害者が退院に向けて自立した日常生活ができるように訓練・支援を受ける場として重要であるが、現在市内に3か所しかなく、体験利用さえ断られて利用できない障害者が少なくない。市が増設計画を持ち、法人による開設を促がし支援すること。

- いわゆる「精神科特例」は明らかに低い医療人員水準であり合理的配慮に欠けているため、廃止するよう、市として国に求めること。

- 精神障害者への入院中の身体拘束ゼロを目標とした治療体制を整えることができるよう、市として関係機関に働きかけること。

- 精神保健福祉業務の体制づくりの検討にあたっては、横浜市こころの健康相談センターを以前のように新横浜の横浜市総合保健医療財団への移転を望む関係団体の要望を踏まえること。

- 地域活動支援センター作業所型から法定事業へ移行した事業所の運営に支障が出ないよう、家賃補助を継続すること。

- 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構築し、退院支援を進めるとしているが、「横浜市値域生活支援連携拠点機能構築のための連携ガイドライン」のイメージ図では、精神科病院を住まいの場とした誤った表示となっているため、訂正すること。

- 精神障害者家族教室は、区任せにせず、全区で実施、充実するように、引き続き市が責任を持つこと。

- 精神障害者保健福祉手帳取得者の増加に伴い、多忙を極める区福祉保健センターの精神障害担当の医療ソーシャルワーカー(MSW)を緊急に大幅に増員すること。

- 精神障害者生活支援センターA型・B型の機能の標準化に向け、2019年7月から職員数や開館日など統一基準で運営されている。日曜日の夕食利用ができなくなり困ったという声もあるため、検証にあたっては、利用者、関係者の声を聞き、サービス水準が引き下がることのないようにすること。

- 精神障害者が調子を崩して平穏な生活ができなくなった時、相談員との対話により危機を回避して落ち着きを取り戻せるような訪問介入が求められているため、応えること。

- 精神障害者が社会福祉法人型地域活動ホームのショートステイ事業を利用しやすくなるよう、人員配置などの受け入れ体制を整備すること。

- 精神保健福祉課を再整備し、精神障害者の医療・保健・福祉対策に関して一体的に責任ある体制をつくること。

- 医療機関と結びついていない精神障害者に対して、生活支援センターなど関係機関とは別に、粘り強い訪問・支援を行っている支援団体等に対して、市独自の補助金を交付すること。

- 精神障害者の働く場として市委託事業の継続と障害者の店(目的外使用許可)の継続、拡大を図ること。また、市および関係機関において精神障害者雇用の更なる拡大、充実を引き続きはかること。

- 重度障害者医療費助成制度は、県基準にとどまらず、相模原市や藤沢市、鎌倉市などのように精神障害者1級の入院と2級にも広げること。

- 精神障害者の救急医療体制について、日中とともに、必要に応じて夜間にも速やかに入院できるように、引き続き拡充すること。

- 精神障害者に対して自立支援医療(2年ごと)・障害者手帳・障害年金更新時の診断書提出が義務付けられており、他障害では診断書作成料は無料なのに精神障害だけ有料とされている。この不合理な待遇の改善を図り、診断書を無料とするよう国に求めるとともに、国が実施するまでは市として補助すること。

- 障害者差別解消法による合理的配慮の考え方から、JR運賃や私鉄運賃・航空運賃・有料道路料金などの割引を他障害者と同様に精神障害者にも行うことは当然であるため、他都市と連携し、その実施を関係機関に引き続き働きかけること。

- 障害者施策(移動)

- ガイドボランティア利用の対象者範囲拡大に見合ったボランティア登録者が確保されていない。ガイドボランティアを増やすためにも、奨励金を増やし同行援護中の交通費を実費支給すること。支援対象者のニーズに応えられるよう、ボランティアの確保を行うこと。

- 報酬をさらに引き上げて、ガイドヘルパーの増員を図ること。同行援護中の交通費を助成をすること。ヘルパーがいなければ福祉バス等の利用ができない場合、ガイドヘルパーの同行援護を、バスでの移動時間も含めて全行程について、認めること。

- 障害者本人が乗車した際の外出に燃料費助成が利用されることが必要と考えているのであれば、さらなる障害者の社会参加促進を図るためにガソリン券は必要である。厚木市や相模原市で実施されているように、ガソリン券を福祉パス等の選択肢に加えること。

- 65歳以上で身体障害者手帳を取得した人にも福祉タクシー券を交付すること。

- UDタクシーの台数が少なく、何日か前の予約でないと利用できない状況であることから、導入台数を計画的に増やすこと。

- 横浜市障害者社会参加推進センターが窓口となっているハンディキャブ(リフト付き小型車両)について、通院以外は市外への運行ができないため、市外も可とすること。またニーズに応えられるよう、大幅に増車すること。

- ヘルパーによる移動支援(ガイドヘルプ事業)の利用時間と利用目的の制限を撤廃すること。

- 障害者雇用促進法や企業の合理的配慮の努力等を踏まえ、通勤などでのガイドヘルパーやガイドボランティアの利用を認めるなど、障害者が働ける環境を整備すること。

- 盲・ろう特別支援学校の幼児とろう特別支援学校小学部の児童は、保護者が通学の付き添いができない場合、多額の自己負担でヘルパーを頼むか、やむを得ず欠席している。ガイドヘルプ事業の通学通所支援対象者に幼児と聴覚障害児を加えること。

- 障害者施策(視覚)

- 視覚障害者は特に情報の入手が困難であり、情報が不足していることから区役所窓口での対応をさらに充実させること。

- 規制緩和によって、あんま・マッサージ・指圧に従事する晴眼者の割合が増加し、視覚障害者の安定した職業ではなくなったことから、視覚障害者が得られる職がさらに限られることになった。視覚障害者の就労状況の実態を把握し雇用促進と就労支援について具体的な計画を立て、専門機関と連携して就労支援センターの機能強化など充実すること。

- 重度訪問介護による入院中のコミュニーケーション事業は、利用者負担なしとすること。市実施の重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業の水準を引き下げないこと。

- 健康福祉局と税金・市営住宅の通知の点字化対応にとどまらず、暮らしに必要なお知らせ文書の点字化を全庁的に推進していくこと。

- 視覚障害者の情報保障を担える施設として、点字図書館機能を備えた視覚障害者支援センター(仮称)を設置すること。

- 横浜市ホームページは、誰もが利用しやすく利用できるものとなるよう、当事者の声を聴きながら、視覚障害者が使用する音声読み上げソフトの対応、点字データへの変換がしやすいようにするなど改善を図ること。

- 点訳・音訳養成講座を利用要望に応えられるよう、市として責任を持ちさらに拡充すること。

- 視覚障害者向けに情報処理技術を活用した新たな日常生活用具が開発されているが、それらの製品も給付対象となるよう見直しを図ること。

- 地域の医療機関、中核病院が障害児者への理解を深め、医療の心配がないようにするとともに、障害児者があたりまえに医療が受けられるよう、障害児者の診療を受け入れる医療機関を増やすこと。障害児者が適切な治療を受けられるようにネットワークの構築を進めること。また、障害児者眼科診療所、障害児者耳鼻咽喉科診療所の設置など対策を強化すること。

- 視覚障害者が日常生活で必要とする代読・代筆は、居宅介護サービスのヘルパーに依頼できるが、利用時間の制約もあり、別途拡充が求められる。総合支援法に基づき各市町村が実施する地域生活支援事業の意思疎通支援事業にある手話通訳者・要約筆記者派遣に加えて、代読・代筆等サービスも実施すること。

- 活字による読書が困難な方への情報保障として、市立図書館・市大図書館・盲特別支援学校図書室のデジタル録音図書(テキストデイジー・マルチメディアデイジー形式)の充実、ネットワーク強化による利便性向上、中央図書館への視覚障害職員配置などを行うこと。

- 障害者施策(聴覚)

- 人工内耳とその外部機器の更新を補装具費支給事業の対象に加えるよう国に働きかけること。それが実現するまで、札幌市・小樽市などのように、市としての独自助成を行うこと。

- 地域活動に障害者の参加がさらにすすむよう、手話や要約筆記者などを派遣する事業があることを市民に周知すること。

- 咽頭摘出手術により生来の声を失った障害者のための音声機能障害者発生訓練の委託費を、継続支給すること。

- 横浜市立の病院に手話通訳者を配置すること。

- 聴覚障害のある方のコミュニケーションと情報提供が保障される社会環境の整備の必要性を認識されていることから、手話言語法の制定に向けて、国に対して全国手話言語市区長会の一員としての働きかけにとどまらず、市独自に積極的に働きかけること。

- 難聴者への要約筆記の際の入力データが本市では事後に利用できないことになっているが、議事録として使えるように、県内他市町村と同様に事後利用を認めること。話し手の同意を得る条件付きで利用可とするなど、引き続き検討すること。

- 一般市民、ろう者を対象とした市委託事業「ろうあ者日曜講座」への助成があるが、特に増加するろう高齢者を対象とした生涯学習講座が開催できるよう助成すること。

- 難聴者の情報保障機器の普及に向けて、関係団体の要望を聞き、タブレット操作講習にスマホも加えること、また、音声認識ソフト利用会議を体験するためのパソコンの購入に助成すること。

- 障害者施策(呼吸)

- パルスオキシメーター(血中酸素量測定器)は呼吸機能障害者が日常生活を送るにあたって欠かせないため、現在障害3級まで認められている購入補助対象を4級までの全等級に広げること。

- 市総合リハビリテーションセンター、市民病院などで行われている呼吸リハビリの急性期・回復期への対応に加え、安定期においての適切な指導が受けられるよう、指導員、設備を増員・追加整備すること。

- 障害者施策(依存症)

- 県と連携した依存症相談拠点設置の方向もあることから、市として依存症対策の方針を策定すること。普及啓発、相談事業等を行う依存症関係民間団体ネットワーク構築へ助成すること。また全区で普及啓発を目的とした、講演会などを実施すること。依存症に対応できる医療機関をより充実すること。

- 障害者施策(医療的ケア)

- 医療的ケアの必要な重症心身障害児者やその家族への相談支援、生活介護、訪問看護サービス及び短期入所などを一体的に提供できる場である多機能型拠点の整備は、第3期横浜市障害者プランで定めた目標、2020年度までに6か所は100%達成すること。また、日中活動系サービス事業所や入所施設において利用者支援水準の向上、個別支援の充実を図ることを目的とした補助事業を拡充し、福祉事業所への医師や看護師の派遣、福祉従事者の「痰飲吸引等研修」の助成など、医療的ケアが重層的に機能する仕組みをつくること。

- 多機能型拠点に併設される医療機関では、宿泊サービス利用時は医療保険での算定が可能だが、通所施設の場合、現場で経管栄養、人工呼吸、酸素吸入などの医療行為が必要であるにもかかわらず、医療保険制度では医療提供の場として原則認められていないため費用請求ができない。国に改善を申し入れるとともに、市として補助を創設すること。

- 障害者施策(腎臓等)

- 慢性腎臓病重症化予防のために、医療講演会と同時に総合相談会を開催するなど一般市民向け啓発活動を引く続き実施すること。

- オストメイト装具助成事業において、消化器系のオストメイトの中で、回腸部にストーマがある場合、水溶性の排泄物が多く交換頻度が高いため、助成金が不足している。尿路系と同額になるよう増額すること。(事業費100万円弱の増額が想定)

- 障害者施策(身体)

- 高齢視覚障害者が急増しており、機能訓練事業所・生活訓練事業所において歩行訓練士の増員が求められる。事業所に対し、市独自に財政支援をするなどして配置を促進すること。

- 障害者宿泊施設「横浜あゆみ荘」に車いすを利用して宿泊できるよう、洋室をさらに増やすこと。また、重度障害者対応のリクライニングベッドを設置すること。

- 障害者施策(発達障害知的)

- 発達障害及びB2の手帳取得者について、対象を小学生までとしている療育機関の関与を18歳まで引き上げること。

- 障害者施策(重症心身障害)

- 第3期横浜市障害者プランをで定めた計画を確実に推進するため、事業所への助成事業を維持するだけでなく、特別支援学校等を卒業する重症心身障害の人たちのニーズを市として把握し、一人ひとりにあった日中活動の場を確保すること。

- 肢体不自由や重症心身障害児者受け入れのために、必要なバリアフリーの整備や広さの確保を行う事業所に対し、整備のための助成や家賃助成を拡充すること。

- 特別支援学校高等部卒業後の進路が見つからない状況を解消するため、就労支援事業所、生活介護事業所を増やすこと。福祉就労の場を充実させること。

- 障害者施策(防災)

- 国の方針に基づき市が主体となって作成する災害時の要援護者名簿登録者の個別支援計画の作成を急ぐこと。また、自治会町内会などへの災害時要援護者名簿の提供を促進すること。地域防災拠点の運営や訓練に障害当事者が参加する仕組みを推進し、体育館だけでなく教室利用を可能として、福祉避難所の情報などとともに周知するなど、障害者の避難を地域で支える仕組みづくりを強化すること。

- 引き続き、透析患者の不安に応え、透析施設が災害時に機能しなくなることを想定した対策計画を立てること。

- 引き続き、聴覚障害者を対象とした地震震度情報、気象情報などの防災情報をEメールで配信するサービスを対象者へ周知徹底すること。

- 地域防災拠点に、オストメイト簡易トイレを備蓄すること。車いす対応の広いトイレの必要ではなく、ストーマ装具交換のために、一般トイレと別に確保すること。

- 障害者施策(まちづくり)

- オストメイト対応の多目的トイレでは、使用中で使えないことが多いという声があるため、利用マナーや利用者の集中を解消する整備について、啓発を進めるとともに、オストメイト専用トイレを増やすこと。

- 障害者施策(スポーツ)

- 障害者のスポーツ活動推進に向け、障害者スポーツ団体による連絡協議会を開催するなど、当事者参加で推進体制を強化するよう、市として障害者スポーツ協会設立に向けて支援を強めること。

- 横浜ラポールの現行修繕計画を見直し、予算を増やして必要な修繕を確実に進めること。

- 上大岡ラポール整備にあたっては、だれもが利用しやすいものとなるよう、ハード・ソフト両面での環境整備を行うこと。

- 生活保護施策など

- 生活支援課窓口での相談待ち時間が短縮されるよう、地域担当ケースワーカーを配置すること。②住まい確保のための支援を実施し、確保するまで責任を持つこと。③プライバシーが確保された相談ブースを整備すること。

- 厚労省は所得が生活保護基準を下回る世帯のうち保護を利用している世帯は22.9㌫(捕捉率)という推計結果を発表しており、補足率向上は緊急に取り組むべき課題である。本市においても、独自に補足率を調査し、補足率向上に取り組むこと。

- 常勤ケースワーカーの充足率は98.2%(2016年度)、担当世帯数は81.5世帯であり、標準数80世帯が守られていない。担当世帯数を最低でも標準数と、女性割合を高めるなど、常勤ケースワーカーの人員体制を充実させること。研修の充実を行い、生活保護利用者への援助を充実させること。

- 引き下げられた住居費基準をもとに戻すよう国に求めると同時に、市として、少なくとも東京基準で独自に補助すること。 医療費の窓口負担金導入などの新たな制度改悪は行わないよう、国に求めること。

- 生活保護申請書を住民票申請書等が窓口に常置されているように、窓口に常置し、申請権を保障すること。また、市民に根強い生活保護忌避感情(スティグマ)を取り除き、制度の正しい理解が得られるよう、憲法25条に基づく制度であることが生活保護のしおりに記載されホームページで公表されたことにとどまらず、さらに周知すること。

- 福祉分野での警察連携は限定的・抑制的であるべきであり、健康福祉局生活支援課への警察官OBの配置はやめること。

- 無料低額宿泊所には、市も把握しているように、劣悪な住環境に生活保護利用者を囲い込んで高額な利用料を徴収する、いわゆる「貧困ビジネス」施設がある。また、一時的な宿泊施設であるにもかかわらず、「終の棲家」になっている実態がある。省令改定、条例化を機に、改善指導を強化し、解消すること。無料低額宿泊所からの転居について、寿地区を対象としている自立生活安定化支援事業を無料低額宿泊所にも広げるなど、より積極的に支援すること。受け皿となるべき市営住宅を増設すること。

- 簡易宿伯所を住まいとして、多くの高齢単身者が生活保護制度や介護サービスを利用して暮らしている実態がある。アパートや市営住宅等への転居支援、高齢者施設等への入居支援をより強化すること。

- 生活扶助基準・児童養育加算・母子加算等の見直しにより、減額となる生活保護利用世帯へ、敬老パスと福祉パスは無料にすること。

- 生活保護利用世帯等の高校生の中途退学が、2017年度は120人6.3%で、2013年度の82人4.3%から急増している。アルバイト収入に頼らざるを得ない現状があることから、学業、部活動等に専念できるよう、教育委員会等と連携して成績要件のない給付型奨学金を創設するなど経済的支援すること。

- 生活保護利用世帯の高校生が大学等へ進学すると、世帯分離され、保護対象から外されるため、一時金はあるが生活費や高学費を賄う必要から、進学は困難なのが実態である。世帯分離の廃止、一時金の増額など、国に改善を求めるともに、教育委員会等と連携し、市独自の給付型奨学金制度を創設するなど、高校生の大学等への進学を支援すること。

- 大阪堺市のように、生活保護利用世帯の中学生・高校生向けに、進学を応援するスタンスで、進路選択に活用できるパンフレットを作成し、配布すること。内容にアルバイトは収入に認定しないことを示すこと。

- 異常気象への対策として、すべての生活保護利用者のエアコン設置と夏季加算を国に求めると同時に市独自事業として行うこと。 熱中症防止のため、また、冬季加算が不十分であることから、夏季と冬季に1世帯1万円を福祉手当として支給する制度を創設すること。エアコン設置補助を新規生活保護利用者だけでなく以前からの利用者にも広げること。

- 母子世帯が利用しやすくするために、母子世帯応援パンフを作成し、児童手当の窓口で配布するなど、周知すること。

- その他(簡易宿泊所・違法民泊)

- 法や条例に違反している簡易宿泊所に対し、引き続き消防局、建築局と連携して違反や不適事項を是正させ、衛生と安全を確保すること。

- 違法民泊への立ち入り調査については、その結果を公表し、利用者と地域住民の安全を確保すること

- 医療費助成

- 小児医療費助成制度を市会から国の制度として創設を求めること。横浜市では、一部負担金をなくし、所得制限を撤廃すること。対象年齢を18歳まで拡充すること。

- ひとり親家庭医療費助成制度の所得制限を撤廃すること。

- 国に対し、市会から「ぜんそく患者に対する実態調査及び医療費助成に関する意見書」が出されたことからも、ぜんそく患者への対策が求められている。国の調査を待たずとも、市医師会の協力を得て本市独自に市内のぜんそく患者の実態調査を行うこと。PM2.5(微小粒子状物質)の測定器を市内の全ての測定所に設置すること。当面、生麦小学校の一般局に設置すること。

- 国に対し、1型糖尿病の難病指定を求めるとともに、市独自に医療費助成を行うこと、

- 医療施策

- 罹患するリスクの高い医療従事者向けに、B型肝炎予防接種、インフルエンザ予防接種への助成を行うこと

- 特定健診を行う医療機関を増やすこと

- 定期予防接種について、2018年4月から相模原市と町田市で行われているように、本市でも隣接市との相互乗り入れを、隣接自治体との間で制度化すること。

- 50歳以上を対象とした帯状疱疹ワクチン接種について、市独自に接種費用の助成を行うこと。

- 麻しん抗体検査及び抗体のない市民へのMR(麻しん風疹混合ワクチン)予防接種費用助成を行うこと。

- その他の医療施策

- 新型インフルエンザなどの新興感染症や災害時の危機管理体制・在宅医療の推進を図るために区福祉保健センター長には医師を配置すること。あわせて、センターを保健所として再整備すること。

- 市として、子宮頸がんワクチン接種者全員を対象に接種後症状の調査をし、実態を把握すること。また、健康被害の救済を求める申請書類が多く申請自体をあきらめる人もいるため、再度申請方法の簡素化を国に求めること。

- がん検診の受診率向上を図ること。内視鏡による胃がん検診は50歳以上の隔年ではなく、X線検査による胃がん検診と同様に、40歳以上の市民を対象に年1回の実施とすること。

- 医療費の一部負担金の免除ができる無料低額診療施設をもっと増やすよう、医療機関に働きかけること。また、同事業を広く市民に周知するよう、ホームページでの掲載、区役所生活支援課だけへの情報提供にとどまらず、国保のしおりに記載するなど、関係部署をあげて行うこと。

- 医薬分業の進展により、外来で無料低額診療を利用した場合、薬代が対象とならない現象が生じたが、那覇市などでは薬代の窓口負担分を助成する事業を実施している。無料低額診療の対象施設に保険調剤薬局を加えることを国に求めること。

- その他

- 民生委員推薦に伴う事務の改善、わかりやすい資料の作成にとどまらず、定数を満たすための働きかけを引き続き市として責任をもって行うこと。民生委員をサポートするなど、OBの経験を生かせる場と機会を設けること。職業を持っていても、活動可能な仕組みをつくること。

- 動物

- 動物愛護センターにおける犬猫の譲渡に努め、殺処分ゼロをめざすこと。多くの市民が動物愛護センターに親しめるよう、広報を行うこと。

- 地域猫活動への財政支援を引き続き行うこと。不妊去勢手術の助成金を増やすこと。

- 「地域防災拠点でのペットとの同行避難ガイドライン」に基づき、地域防災拠点における飼育ルールづくりや飼育場所などの事前準備を支援すること。

- 墓地

- 2017年度に実施したアンケートで、墓地の取得を希望すると答えた人のうち、市営墓地を希望する人は42.4%、民間墓地を希望する人は6.1%であったことから、むやみな墓地開発をさせないために、墓地条例に距離規定や宗教法人の本院限定などを盛り込んで規制を強化し、市民の住環境を守ること。

- 日野こもれび納骨堂、舞岡地区公園型墓地整備につづき、市営墓地をさらに増やすこと。整備にあたっては、墓石型から納骨堂型、合葬式にシフトすること。

- 受動喫煙対策

- 市独自の受動喫煙防止条例の策定など、受動喫煙防止対策を徹底すること。

【医療局】

- 災害時医療施策

- 災害時に市が編成する医療調整チームに参加する市災害医療アドバイザーは、報酬や費用弁償など要綱で位置づけられている。各区の区災害医療アドバイザーについて、各区で要綱を定め、同等に位置付けるよう働きかけること。

- 災害時、横浜市と医師会は共同で避難所や救護所などを巡回し、医療救護活動を行うことになっている。瓦礫の中の移動も想定されることから、防災服や安全靴、ヘルメット等の用具が必要であり、一人あたり約5万円、1区あたり20人分を用意することを想定した場合、約1800万円の費用が必要である。必要な防災用具に対する補助を行うこと。

- 災害時医療提供体制を確保するため、各病院が自力で行っている自家発電装置の整備、医薬品等の備蓄などに対する財政支援を行うこと。

- 保健医療施策

- (医業税制(事業税非課税・租税特別措置法第26条)の存続を求めるよう、国に働きかけること。

- 休日急患診療所の建て替え計画は毎年1か所となっているが、要望のある7区について前倒しで完了させること。

- 在宅医療連携拠点の予算と人員を増やし、相談員2名分の人件費を業務相応に全額交付すること。また、固定資産税の減免を行うこと。

- 医師確保対策として設けられている市大医学部学生募集にあたっての地域医療枠の学生が、卒業後、横浜市内医療機関において診療活動することを条件づけるよう、引き続き市が率先し関係機関と連携して取り組むこと。

- 市民病院救急総合診療科の医師が過労死ラインで働く実態があるので、特に救急に携わる医師を増員すること。

- 小児がんや重度障害等、医療ケアが必要な子どもの在宅医療を推進すること。小児医療コーディネーター養成に対し、神奈川県医療介護総合確保基金を活用するなど予算措置を行うこと。小児医療コーディネータがモデル区で予定通り確実に配置できるようにすること。

- 女性医師復職支援として、病児・病後児保育の補助を拡充すること。病児シッター派遣補助を新設すること。

- 市内医療機関の看護師不足は深刻である。看護職復職支援の拡充と支援、看護専門学校への財政支援、院内保育所の整備・運営助成制度を拡充すること。

- 病床整備にあたっては、地域医療構想にて市内病床は不足するとされ、既存病床数は基準病床数を下回っており、必要数が配分されている。医療機関へ配分された病床が確実に整備されるよう責任を持つこと。そのために、大幅な需要増加が見込まれる回復期・慢性期病床が確実に増床されるよう、回復期病床整備補助を拡充し、慢性期病床整備も補助対象とし、運営への補助も行うこと。

- がん緩和ケアの推進にあたって、必要な医療が受けられるよう、緩和ケア病床の確実な整備、在宅医療の確保を行うこと。

- 新市民病院の個室整備にあたって、全病床数650床を増やさず、有料個室(差額ベッド)のニーズに応えるとして、現病院の88室から178室に増やし、料金を引き上げるとしている。必要な医療を受けるべき人が受けられるように、無料個室を優先に整備すること。また、駐車料金は値上げしないこと。

- 市内病院で病院都合による有料個室利用の際、差額ベッド代を請求されるケースがある。治療上、個室利用が必要な場合は無料で個室が利用でき、無料個室の空きがなく有料個室を利用するという病院都合の場合には、有料個室利用であっても差額ベッド代は支払う必要はないことを、市民に周知すること。

- 市立病院において、病状説明、手術や検査の際の同意に関する扱いを明文化し、公表すること。その内容に、説明・同意確認の対象者として、本人以外の代理人には同性パートナーも含まれることを明記すること。

- 多機能型拠点での重度障害児通所サービスで必要とされる経管栄養・人工呼吸・酸素吸入などの医療行為が医療保険で請求できない仕組みとなっている。国へ改善を求め、同時に、市独自に補助制度を創設すること。

- 入院時に病院が必要とするケアマネからの介護情報、退院時にケアマネが必要とする病院からの医療情報の交換がスムーズに行われるよう、市内各病院の入退院調整窓口のリスト作成・ケアマネへの提供を行政として取り組むこと。

- 横浜市医師会聖灯看護専門学校の赤字運営解消のため、教職員の補助対象者数を増やすこと。

- 北部・南西部夜間急病センターの赤字運営に対し、運営費補助を増額すること。

【温暖化対策統括本部】【環境創造局】

- 市内農業

- 地産地消ビジネス創出支援事業を更に拡充すること。

- 市民が農園区画を借りて農作物を耕作できる「認定市民農園」や「農園付公園」等の事業の更なる拡充をはかること。

- 農家所有の遊休農地や、非農家の相続に伴う遊休農地が増大している。市民農園や農業体験の高いニーズのマッチングを図り、遊休農地の活用を図ること。

- 返還された米軍上瀬谷通信施設跡地の農業専用地区内農地の生産基盤整備を強めること。

- 緑の保全

- 市内緑地の減少を打開するためにも、市の緑地保全制度の周知徹底を引き続き強めること。マンション建設や宅地造成等による斜面緑地喪失を規制する条例等を関係局と協議し整備すること。

- 線引きの見直しなどにより、市内緑地の減少が加速した。市是である緑の保全の立場に立ち、農地の保全や緑地保全を優先させる施策を多面的に展開すること。

- 均等割りへの上乗せであるみどり税は、低所得者ほど負担の重い税制であり廃止し、開発事業者への課税等によって必要な財源を確保すること。

- 地球温暖化対策

- 横浜市地球温暖化対策実行計画の確実な執行策として、太陽光発電等への設置費助成の復活、再生可能エネルギー導入検討や普及啓発、設置事業者への優遇制度、太陽光発電・蓄電など家庭用分散型電源システム支援制度を創設すること。

- エネルギー政策は、「原発をベースロード電源とする」国への追随をやめ、地方自治体として脱原発・脱石炭を計画の基本に据え、市内のRE100企業との連携強化を図るなど、再エネを活用した、地域活性化を目指すこと。

- 大エネルギー消費地の本市が、東北地方の再エネ産地との連携で再エネ電力調達計画は評価できる。同地での再エネ電力事業が円滑に推進されるよう必要な支援を行うこと。同時に市内での事業計画の把握、住民との合意形成、庁内統制等、住民による再生可能エネルギーへの支援促進を一層進めること。

- 地球温暖化対策実行計画(市役所編)の再生可能エネルギーの設備導入量目標を決め、公共施設を有効活用し再エネの推進を図ること。

- 地球温暖化対策実行計画の再生可能エネルギーの設備導入量目標を引き上げ、再エネの推進を図ること。

- 横浜市は太陽光発電に適した住宅や都市施設の屋根等、膨大な資源を有している。再生可能エネルギーを活用した、地域活性化を図るために、市民・事業者・行政等の出資により電力会社を立ち上げ、電力自給率の向上を図ること。

- 放射能汚染対応

- 北部及び南部汚泥資源化センターに保管されている未処理の下水汚泥焼却灰は、東京電力と国の責任で保管管理するよう、東京電力と国に申し入れること。また、放射能汚染の汚泥の資源化については市民合意を得ること。

- 下水道対策他

- 中期経営計画2018においては、下水道管の保全と老朽管更新に際しては、技術職員の確保を重視し、必要な人員と予算を確保すること。

- 頻発するゲリラ豪雨に対応した浸水対策や水害被害防止対策を強化すること。

- 雨水幹線整備事業において、50ミリメートル未整備の25地区の完了期日を明確にして、対象周辺地域と協議・合意のもと早急に整備し、60ミリメートル対応についても整備促進を図ること。

- 公園

- 市民一人あたりの公園面積が政令市比較で下位にある現状を打開するために、公園面積を増やす計画をつくり、上郷猿田地区の買取や工場跡地を買い取るなど行い、公園整備を推進すること。

- 公園にトイレを積極的に設置すること。特に近隣保育園の園庭の代替になっている公園は早急にトイレや水道栓の整備を整備すること。また、公園の維持管理は愛護会任せにしないこと。

- 公園プールの統廃合を進める「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」はやめること。

- 大気汚染

- PM2.5の削減及び環境達成にむけての大気汚染対策を強化すること。

- アスベスト

- アスベスト被害への救済と根絶に向け、市民啓発活動を強化すること。

- 「建設アスベスト訴訟」に関わって石綿関連疾患に罹患した人や、その相続人の損害の補償のための「建設作業従事者補償基金制度」の創設について、横浜市としても国に働きかけること。

【資源循環局】

- 資源化の推進

- 一人あたりの排出量を減らし、ゴミ資源化率を高める目標をもち、達成するための計画をつくること。そのさい次のことを具体的にもりこむこと。①農業が盛んな関東圏の自治体・農協との連携をはかり、生ゴミの本格的な資源化にむけて計画をもつこと。②レジ袋の 無料配布を廃止し、プラゴミの抑制を図ること、またプラスチック製品と枝葉・草類を資源化すること。③紙おむつの資源化にむけて調査研究をすること。

- 食品ロスをなくすために、「売れ残りは廃棄」が前提となるハマ弁の当日注文方式の中止を教育委員会に求めること。

- ごみ集積場所を荒らすカラス・小動物対策として、希望地域には「ネットボックス」の無償貸与等、地域への集積場所の維持管理支援を強化すること。

- ビン・カン・ペットボトルの混合収集はやめ、より資源化を進めるため分別収集とすること。

- 喫煙禁止地区の推進

- 喫煙禁止地区における過料制度はやめること。②禁煙啓発・吸い殻ポイ捨て禁止の啓発キャンペーンを全市的に展開すること。③喫煙禁止地区を市内副都心および郊外区のターミナル駅周辺等に一層広げること。

- 歩きたばこ防止パトロールや啓発活動をさらに進めること。

【建築局】

- 市営住宅等

- 「低所得で住宅に困窮するものに住宅を提供する」という公営住宅法の目的に即し、希望者が入居できるように、市営住宅の新規建設に取り組むこと。以下はその理由である。

- 市営住宅入居希望者の応募倍率は10倍超で推移ししている。さらに、本市には民間賃貸住宅に約15万の低所得世帯が居住している。最低限度の生活を営むに足る住宅の不足は明白で、市営住宅の新規建設が求められる。

- 「住宅戸数は満たされており、新規建設をせず、現状管理戸数を維持する」との住宅政策審議会答申は、現状をふまえていない。

- 改正住宅セーフティネット法に基づく、「高齢者や低額所得者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅の登録制度」、平成30年9月からの「家賃補助付きセーフティネット住宅」は、登録が微々たる件数にとどまり、制度の目的を全く果たしていない。

- 1階への住み替え希望の待機世帯が増え続けている現状を直視し、「公募を阻害しない範囲で、例外的に住替えができる」という公住法の規定を柔軟に適用し、速やかに住み替えができるよう、本市の運用規程を改めること。

- 障害者、高齢者等の市営住宅入居者が要望するバリアフリー化に対して、「住戸改善や建替えを計画的に推進していくこととしましたので、これに併せバリアフリー化を進める」では応えるものとはならない。バリアフリー化の要望には、即対応すること。

- 「大規模な住宅である野庭住宅、洋光台住宅は、法定耐用年限の70年より先行して建替えの検討を行う」としているが、検討を急ぎ、建替え事業の完了年度を明確にして、直ちに着手すること。

- 昭和40年代に建設した市営野庭団地は、大規模市営住宅団地の再生・整備事業のモデル実施団地として、すみやかに事業に着手すること。その際、大量の新規建設に取り組むこと。

- 大規模市営住宅団地の再生・整備事業にあわせて、大量の新規建設に取り組むこと。

- 住まいの安全・安心度(レベル)の抜本的向上にむけて

- 「わが家=住宅」が、災害から自分と家族の命を守る一番身近な「防災拠点」であることを明確にして、感震ブレーカーの設置、住宅の耐震化や不燃化の事業規模を市内全域に拡大するとともに家具転倒防止、がけ地に近接する建物構造補助などの施策を拡充すること。また、全市民、全世帯へ周知を徹底すること。

- 中期計画にあるがけ対策数値を抜本的に見直し、命の危険があるAランクのがけは、早期に対策が取れるよう、予算と人の配置を十分に行うこと。

- 通学路上の危険なブロック塀が2100か所と判明した中で、確定件数は市全域で199件と進んでいない。「ブロック塀等改善事業」が、積極的に利用されて、通学路をはじめ市民の安全が守られる状況を早期に実現していくこと。そのために次の拡充を行うこと。①申請を受付けるだけにとどまらず、危険な物件の所有者に対して撤去・改修を働きかけを行える人員体制をつくること。②補助の上限額は、除却及び更新費用も含む工事費を見込み、低所得世帯等に柔軟に対応できるように引上げること。③利用の「申請手続き」を簡素化し、区役所でも受け付けること。

- 防災ベット等設置推進事業は、前年度の予算2000万円が350万円に大幅減額されているが、市民への啓発と同時に、補助の拡充を進めること。

- 引き続き、家具の固定は、命を守る上で重要であること、及び、安価にできる備えであることの啓発を強化していくこと。

- 住宅の建替え、改修工事を行う際に、防災・減災対策、住環境の改善、エコ住宅推進、バリアフリー化へのインセンティブが働くように、各種補助制度についての周知と合わせて、制度が活用されない場合に、市民にとって使いやすいものとなっているのかどうかの検証を行い、制度拡充の方向性を見出し、改善拡充を進めること。

- 住環境・みどりの整備・保全、開発行為の規制等について

- 開発にあたっては、都市計画法第32条で義務付けられている「関係機関との協議」を厳格に実施すること。特に、道路などの都市インフラ整備の視点だけにとどまらず、災害対策基本法及び関連法規に係る防災・減災対策、文化財保護法の視点から埋蔵文化財の調査・保全など、関係機関による総合的な検証を十分に行うこと。

- 上郷猿田地区開発計画は、「人口減少が著しい地域における大規模な宅地開発は抑制する」との国の方針に逆行するものである。市は、本件開発計画の白紙撤回を求めること。

- 公共公益負担義務を逃れるために、横浜市開発事業の調整等に関する条例の対象とならないように、戸建て住宅を間隔をあけて建設するなどの分割開発などの脱法的な開発・宅地造成等が依然後を絶たない。用途変更される土地の開発、宅地造成等については、従前の土地・面積は一体とみなし、全体面積に対する開発許可条件を適用するなど、実効ある措置がとれるように関係条例を改正すること。

- 災害対策

- 横浜市では、斜面地を中心に、市域の約6割を「宅地造成工事規制区域」に指定し、崖を生じる宅地造成工事を許可制にすることで安全を確保しているとしているが、宅地造成工事の対象とならない工法での住宅建設が行われ、災害発生リスクが高くなる危険性がある。建築許可にあたっては現場確認を慎重に行うこと。

- 開発・宅造の許可及び完了検査等の許認可業務を行う際には、必ず現場に足を運ぶなど、業務が過大である。街の安全安心・住民の命と財産を守るために働く関係部署は、膨大な業務量に見合う人員を確保すること。

- 市内の土砂災害警戒区域にある9,769の崖地のうち、早急な対策が必要とされている1,364か所については、すみやかに対策できるように予算と人員を確保すること。

- 住まいにかかわる相談窓口の設置

- 住まいの相談窓口について、「区と連携しながら取り組んでおり、2018年度中に各区に市民向けの資料を配布し、今後とも区との情報共有を図り、市民サービスの向上に努める」としているが、市民が住まいに係る相談を区役所に持ち込んでも、ほとんど対応できていない実態にある。改めて、建築の専門職員を配置するなど、区役所の住まいの相談窓口を抜本的に充実させること

【都市整備局】

- 都心臨海部再開発について

- 中期4か年計画に盛り込まれている「エキサイトよこはま22計画」、「東高島駅北地区再開発計画」、「関内関外地区再整備計画」等の都心臨海部の再整備計画は、少子高齢化、人口減少社会の到来、大規模災害の切迫性などを十分ふまえた計画とは言えない。また、歴史と文化を大切にした街づくりの観点を重視して、一連の都心臨海部に係る再整備計画は、抜本的に見直すこと。

- 都心臨海部や郊外部の再開発事業において超高層ビルの計画が続くが、現時点において、大規模な地震などの大災害への安全性が担保されていない超高層ビルを、次々と建設していく計画は見直すこと。

- 関内・関外地区は、新規大型施設の建設に偏った街づくりとすることなく、横浜の街をつくってきた歴史や文化を生かした横浜の魅力を引き出すまちづくりとしていくこと。

- 横浜駅きた西口鶴屋地区再開発事業及び東高島駅北地区開発事業に係る補助金の内、私企業に莫大な利益を与えることになる補助金の交付はやめること。

- 東高島駅北地区開発計画は横浜らしい水辺景観として運河を生かしたまちづくりをすすめ、埋立計画はやめること。

- 神奈川台場は、横浜市の歴史的な遺構として保存すること。

- 防災まちづくり(被害を出さない地域・社会の実現)の推進について

- 本市の街づくり計画に防災・減災対策が重要な項目に位置付けられるようになったことは評価できる。しかし、「プラン等の改定のタイミングに合わせて、その時点の新たな知見を踏まえた防災・減災の観点を取り入れていく」とされているのは、国の防災計画の観点から不十分である。国は、昨年10月、この1~2年の激甚災害の教訓から、災害の未然防止対策の方針の抜本的転換を行っている。

- 本市の防災・減災対策、計画についても、計画の改定時を待つのではなく、直ちにこの見地から見直し・改定を行うこと。”

- 本市防災計画においては、国の防災基本計画を踏まえ、本市独自に最大クラスの地震・津波を想定し、人的・物的被害及び経済被害を予測し、風水害については、これまでの基準を超える災害や、被害想定を行うとともに未然防止策を明確にすること。

- 「横浜市都市計画マスタープラン(全体構想)」や、2015年に策定した「横浜市都心臨海部再生マスタープラン」に盛り込まれた、震災の教訓を踏まえた減災への取組や、局地的な大雨における浸水対策、発災時における避難対策などを確実に実行できるようにすること。また、2018年年度に改定した「京浜臨海部再編整備マスタープラン」においても、津波・高潮などの視点を踏まえた取組を示しているが、これを実行できるようにすること。

- 横浜駅周辺地区の防災対策

- 横浜駅周辺地区は、海水面下の地下街と海抜0~1.5mの地盤等で構成された、浸水リスクの極めて高い区域である。その条件にふさわしい「備え」を行うこととして、①地下街等の所有者等は、水防法等に基き、「避難確保・浸水防止計画」を作成し、避難訓練を実施することとなっているとのことであるが、本市の責任で行うこと。合わせて、横浜駅周辺混乱防止対策で実施する地震・台風等を想定した訓練に合わせて地下街事業者等による避難訓練を実施するなど、関係区局や周辺事業者と連携して、より実効性のある避難・誘導対策を策定すること。②初めての来街者でも認識できる「海水面以下にあることを明示した海抜標示」、「避難先、避難の仕方等を示す案内看板の設置」など、基本的な防災・減災情報を周知、徹底する「案内看板・標識」等を市の所有施設にとどまることなく、地下街全域の必要なところに直ちに設置すること。

- 地下街を含む横浜駅周辺地区における緊急防災情報の掌握・管理・伝達(発信)については本市の責任で一元的に災害対応できるシステムを構築すること。

- 駅のバリアフリー化、ホームドアの設置等安全対策

- ホームドア設置、エレベーター・エスカレーター設置等の駅の安全対策及びバリアフリー化が、特に遅れているJR・京急・相鉄での実施は前倒していっそう促進し、市民の安全確保と利便性向上のために、本市は国・県・鉄道事業者に速やかに実施することを引き続き働きかけること。

【道路局】

- 道路関係予算

- 道路予算は、高速道路整備偏重から、道路施設の維持管理・保全・更新、及び、市民が日常生活の安全性・利便性を求めている生活道路整備重視の予算に改めること。

- 市街地、郊外部における住宅地域の生活道路は、高速道路や幹線道路とは明確に区分して歩行者優先にすること。

- 一方通行の規制によって現状の道路幅員でも歩道やガードレール設置等の安全施設の整備を行うことが可能となるので、歩行者の安全を最優先にして、地域の合意形成への働きかけを県警とともに行っていくこと。また、一方通行道路のネットワーク化は、少ない予算で可能であり、既存道路の有効・合理的な活用になる。施策展開にあたっては、関係地域住民の理解を得ながら行うことが必要である。安全で便利なまちづくりの具体策の一つとして検討、具体化すること。

- 幼稚園・保育所のお散歩コースなどについては、安全確認の対応を園任せにせず、道路局が中心となって行うこと。

- 土木事務所関連予算は、住民要望に応えるには全く足りない。予算と必要な人員は、増額、増員すること。

- 通学路の安全確保を目的とするスクールゾーンの安全対策は、各学校のスクールゾーン安全対策協議会から出される要望項目に最優先で対応できるよう予算の増額をすすめること。

- 生見尾踏切にかかるエレベーター付き人道跨線橋の設置は、条件は付けずに一刻も早く進めること。またその際、住民合意のない生見尾踏切の閉鎖はしないこと。

- 緑区・川和踏切の安全対策は、「都市計画道路中山北山田線の一部として、道路の単独立体交差化を進める」とされているが、位置づけを高めて道路整備事業化についての期日を明確にすること。

- 横断歩道部分の車道と歩道の境界の段差解消について、視覚障害者、肢体障害者、車いす利用者、高齢者、子育て世代等、多くの利用者の間で共通して安全で安心快適に利用できるよう取り組んでいくこと。

- バス停の上屋・ベンチ設置は、高齢化にともない地域住民、バス利用者の切実な要望である。他都市で実施している補助制度等に倣い、本市独自の補助制度を創設し、バス事業者に設置を働きかけること。

- エスコートゾーンや音声付信号機は、視覚障害者の安全・安心な通行にとって不可欠の施設であるので、市内全域で早期に設置されるよう県公安委員会に働き掛けること。

- 高速横浜環状南線および北線について

- 高速横浜環状道路南線整備事業における、「土地収用手続」において、強制収用は、住民の生活権、所有権等を侵害するものである。本市は、事業者である国、ネクスコ東日本に対して強制収用を発動しないよう強く働きかけること。

- 南線整備事業の巨大なトンネル工事では地盤変動が避けられない。地盤沈下や地下水脈の変化など長期に影響が出ること等を、沿線住民は懸念している。市は、住民の不安にこたえて、丁寧に対応することを、国、ネクスコ東日本株式会社に強く求めること。

- 高速横浜環状道路北線事業のトンネル工事に伴う、地盤沈下被害の発生に際して、引き続き、市民の財産を守る立場から、事業者に対して誠意ある対応を最後まで尽くすよう、首都高速道路株式会社に厳しく求めること。

- 高速横浜環状道路北線の関連街路である都市計画道路岸谷線整備計画は、中止すること。

- 高速道路の安全対策

- 高速道路の逆走事故の防止に向けて、市として各高速道路会社に対して引き続き未然に事故を防止できるような対策の推進を働きかけていくことと合わせて、市としての一般道路上での取り組みも検討すること。

- 地域生活交通網の改善・整備の促進

- 交通弱者の移動の確保・社会参加のために、市が責任をもってコミュニティバスの運行をすること。

- 地域交通サポート事業での敬老パス利用路線を拡大すること。

- 自転車対策

- 横浜市自転車総合計画に基づいて、安全、便利な乗り物として自転車利用が広がるように取り組むこと。そのために、自転車利用のマナー向上の啓発などに、引き続き積極的に取り組み、ルールブックに基づいた利用が実施されるように、歩道上に「歩行者優先」などの道路標示を行うこと。

- 引き続き、自転車保険への加入を誘導するための啓発を強化すること。

- 駅周辺の放置自転車・バイクは依然として深刻である。引き続き駐輪ルールとマナーの啓発を強化すること。自動二輪車(125cc超)の駐車場について、横浜市駐車場条例に基づいた新築商業施設等における自動二輪車駐車場の設置義務付けだけでなく、既存施設での設置についても誘導・支援すること。

- 新しい技術や機材を導入等により、自転車・バイク駐輪場の整備・拡充を図ること。

- シーサイドライン

- 安全安心の確保という立場から、逆走事故を起こしたシーサイドラインは、人はミスをする、機械は故障することを前提として、2重3重の安全対策をとることと共に、有人運転とすること。

- 河川の浚渫

- 道路が時間50ミリ対応がなされていても、冠水する事態が繰り返されている。また、雨水桝の管理が不十分で、道路上の雨が呑み込めなくなり、床下・床上浸水となっている。市民の生命財産を守る市として、道路管理を十分に行うことや、排水ポンプの整備をおこなうことや、さらに設置をすすめること。

- 大雨に対応して、河川からの溢水による、床下床上浸水を防ぐためにも、河川の浚渫を県と共に進めること。併せて、河床をさらに深くすることなど検討すること。

【港湾局】

- 港湾整備

- 2015年に策定された「横浜市山下ふ頭開発基本構想」でいう「ハーバーリゾート」と「統合型リゾート」とは異質なものであることを港湾局として明確にし、山下ふ頭再開発への賭博場であるカジノ立地に反対すること。山下ふ頭のあり方について再度市民意見を聞くこと。

- 臨港幹線道路整備について、IR誘致のための新港・山下ふ頭間は中止すること。

- 超大型コンテナ船の入港が不確実な南本牧MC4整備を凍結し、不要な巨大投資となる新南本牧ふ頭整備計画を中止すること。

- 南海トラフ地震の津波、首都圏直下型地震などに対する横浜港の危機管理情報を、総務局危機管理室と連携して港湾局主導で港湾で働く全労働者に周知徹底すること。

- 働きやすい港湾

- 横浜港全トイレの実態調査を行い、改修が必要なトイレのリストを公表すること。改修にあたっては、女子トイレの併設、和式から洋式に、シャワートイレに変更すること。

- 大黒ふ頭市営109系統、17系統、本牧市営26系統、L8バース循環など、各ふ頭へのバス便の増発や、大黒ふ頭初最終便の延長など通勤条件改善のため、港湾局から交通局への財政支援を含め行うこと。

- 大黒ふ頭への交通手段として、業者間等による乗合バス運行について港湾局財政を投入し、具体化を早急に図ること。

- 引く続き、港湾労働者を対象に、職場環境についてのアンケート調査を港湾局自身が実施し、働きやすい港湾づくりに責任を果たすこと。

【消防局】

- 消防力・救急体制の強化

- 車検時や事故時に対応する非常用救急自動車の確保は、局自ら決めた整備指標に基づく車両台数の確保できているが、更新の目安である年数を超えたものや10万キロの走行距離を超えた車両については、必要な予算を組んで速やかに更新すること。

- 局自らが決めた整備指標に照らして、速やかに非常用消防自動車の100%確保に努めること。

- 局の整備指標を見直し、77隊ではなく更に上乗せして救急自動車の増隊を図ること。また、配置個所数を増やすこと。

- 救急相談センター(#7119)について、市民の要望にすみやかに応えるために人員増強をはかるとともに、職員の労働安全衛生を確保すること。

- 市民防災センターは、大都市災害を想定した普及・啓発の場となるよう内容の抜本的拡充をはかること。

- スタンドパイプ型の初期消火器具等の設置目標700を早期に達成するために、設置できない理由を調査すること。その上で目標達成計画を立てること。

- 現在2名の保健師を配置しているが、消防職員への健康相談や健康教育等を、計画的・継続的に行うために、保健師を各区に配置する計画に踏み出すこと。又、局に管理栄養士を配置し、庁内で食事をすることが多い職員の栄養管理、食指導を行うこと。

- 消防職員が十分に力を発揮できるように、休憩時間に心身ともに休むことができる環境整備はまったなしです。その手だてとして、まだ整っていない消防署所の当直室の個室化、休憩室の整備等を進めること。現場の施設改修の要望に応える予算を付けて早急に実施すること。

- 全署所で、当直業務における女性用の寝室や、トイレ・浴室などは独立性を確保し、休憩時間に身体を休められる休憩室を設けるなど、女性消防士が働きやすい環境整備を行うこと。

- 市の判断として無料低額宿泊所は、実態は簡易宿泊所と同等のため、査察対象とすること。また、いわゆる「無届施設」については、その使用実態からして、市の判断として定期的に査察を実施すること。また、出火防止指導の徹底のため指導課の人員増をはかること。

- 市として、石油コンビナート災害への迅速な対応をはかる訓練と装備の充実をはかること。また、近隣住民に対して日ごろからの周知や、事業所エリアごとに共同の避難訓練を実施すること。

- 在日米軍との間で締結されている消防相互援助協約に、危険物に関する情報提供の仕組みを設けるなど、火災等への消防活動が安全に効果的に行われるように日米地位協定の見直しを求めること。

- 消防力の現行の整備指標を見直し、目標を引き上げること。

- 消防団

- 旧耐震基準の消防団の器具置場の耐震化をはかる建替えを早期にすすめ、消防団車両の更新を安全性向上のために早期にはかること。

- 消防団の被服などいっせいに更新する装備品については、団ごとに装備品が変わらないよう、いっせいに支給できる予算を確保すること。

- 出動報酬や出張時の旅費は、確実に支給すること。又、出動報酬は引き上げること。

- 消防団員確保、団員の技術力の向上について、現場まかせにすることなく引き続き局として積極的にかかわること。

- 消防団車両や資機材等の燃料費は、全額支給すること。

- 救急救命体制の充実

- 救急救命士有資格者確保については、現在行っている対策を拡充し、更なる増員をはかること。さらに、増員については、国への財政支援要請を行うこと。

- 感染症の拡散防止と、出場時間の短縮のため、全ての消防署所に消毒室を設置すること。

【水道局】

- 企業団について

- 水道企業団からの受水は、今後、給水量が減少していくことをふまえ、計画的かつ適切に減らしていくこと。

- CO2の削減について

- 局が所有している施設・土地等に、可能な限り太陽光パネルの設置、小水力発電など、創エネに積極性を発揮して、CO2削減に貢献すること。

- 水道料金について

- 水道法第一条は、「水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによって、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。」と明記している。現在、審議中の「水道料金等の在り方審議会」は、水道法の規定にもとづいて審議するとともに、以下の視点をつらぬくこと。 ①「水道料金値上げありき」ではなく、「清浄にして豊富低廉な水の供給を図」るという、水道事業の目的に沿う議論を行い、市民負担の増大(料金値上げ)を引き起こさないこと。

- ②「人口減少の見通し」、「節水技術の向上」等により、水需要の減少傾向が続く。水需要が減少することを前提に水道施設及び水道事業の段階的計画的縮小を図り、身の丈に合った水道事業に再構築すること。

- 2008年に廃止された保育所や特別養護老人ホームなど社会福祉施設に対する水道料金減免制度について、19年度の予算要望への回答で、「復活は困難」としているが、現下の社会的状況を総合的に見れば減免制度は必要である。関係局とも調整のうえ復活させること。

- 「緩やかな見守り」施策は、2012年に開始して以来、異常を察知して48件通報し、そのうち19件で重大事態を把握・対応した実績がある。高齢化が進展する状況の下で、必要性・重要性が増している「緩やかな見守り」事業は、取り組みを一層、充実・改善して継続すること。

- 水道料金を滞納している市民・世帯に対しては、訪問・面談等により、「何故滞納に至ったのか」、「他に何か困りごとはないか」等を把握し、困難を抱えた市民に寄り添った対応を行うこと。そのため他局とも連携をし、一層適切な対応を行うこと。

- 水道管更新について

- 老朽管の更新・耐震化事業は、年間110キロメートルペースでよしとせず、テンポを引き上げ、早期に完了させること。そのために必要な財源については、国に財政措置の増額を一層強く求めるとともに、本市一般会計からの公費投入も行ない、早期完了への費用に充当すること。

- 水道局職員定数について

- 技術継承や災害対応力の強化には、人員体制の充実が不可欠であり、職員定数の増員が必要である。適正化の名の下に職員定数の削減はやめること。

- 技術継承の施策の一つである、水道技術者の採用試験を拡充し継続すること。

- 災害時の備蓄について

- 災害時の断水に備え、飲料水の備蓄の必要性を全世帯に啓発・徹底するために、他の関係局とも協力して、一層取り組みを強化すること。特に、高齢者、障害者等、情報を得にくい市民への啓発については、実態に見合ったきめ細かな対応を行うこと。飲料水の備蓄の状況を把握する調査は、引き続き実施し、実態をきめ細かくつかむこと。”

- 鮑子取水口付近2か所にリニア新幹線工事の残土捨て場が計画されている。採石場跡の埋め戻しと言われているが、約135万㎥もの大量の土砂が投入される影響は甚大である。土砂流失や埋め戻し後における地下水汚染など、本市の貴重な単独水源である道志川への土砂流入、汚濁、水質汚染など、悪影響への懸念は極めて大きい。当該採石場は、過去、操業中にたびたび土砂崩落、流出事故を発生させていると聞いている。相模原市の管轄地域ではあるが、横浜市の水源であり、市として重大な関心を持って対応する必要がある。①残土排出者であるJR東海に安全確保責任を果たさせること。②神奈川県及び相模原市に、指導・監督責任を果たすよう強く働きかけること。③残土の搬送、処分を行う事業者に、工事中は当然のことであり、将来にわたり安全管理責任を果たさせること。④道志川流域は、本市の行政権限が及ばないため対応策に限界、制約があることは理解するが、貴重な単独水源である道志川水源地域は絶対に汚染等を発生させてはならない。市はどのように対応するのか基本方針を明確にすること。

【交通局】

- 市営地下鉄 6月6日の脱線事故について

- 今般の脱線事故の直接原因となった「横取り装置の戻し忘れ」を絶対に発生させないこと。そのため、人為的ミスを出さない対策を徹底するとともに、ハード的措置を早急にとること。JRや近鉄が採用している「横取り装置」を戻し忘れた場合でも、警報装置が機能する装置を直ちに導入すること。

- 市営地下鉄の運行にあたって無人運転方式は絶対に採用しないこと。今般の脱線事故やシーサイドライン逆走事故から明らかなように、「人はミスをする」、「機械・装置は故障する」ことは自明である。これらが原因で重大事故を起こしてはならない。「人と科学技術が補完し合って」こそ安全が確保できる。この原理・原則を遵守すること。

- 今般の脱線事故の初期対応は、日ごろの訓練、研修が生かされ、おおむね適切に対応されたと聞いている。しかし、ワンマン運転であるため、現場からの指令所への第一報、乗客への対応、救援部隊到着までの一切の対応が運転手一人で行わなければならなかった。今回は、運転手が負傷したものの軽傷だったため対応できたのであって、より大きなダメージを受けていた場合は、初期対応ができなかったと推察できる。大量輸送機関の運行を一人で行っている現状は、是正されなければならない。自動運転システムでの運行であっても、安全・安心を確保するために車掌乗務を復活させること。

- 市営地下鉄について

- 駅員の配置の増強の要望について、19年度要望に対する回答は、「事故発生時や災害時はお客様の安全確保を最優先に考え、ホームを含めた駅構内での避難誘導を迅速に行ってまいります。」 としているが、駅員がいない、あるいは不足している現状では対応できない。全駅・ホームに要員を常時配置すること。”

- 車いすのお客様が乗車している想定の「異常時訓練を昨年度実施」したことは、重要なことである。引き続き「訓練」を実施すること。

- 障害者、高齢者など災害時要援護者に対して、「異常時に受けられる支援内容」を日常的に広く周知すること。

- 市営地下鉄駅ホーム等のバリアフリー化について

- 地下鉄駅のトイレ音声案内の未設置の所は、リニューアル計画にあわせて2022年度までに設置すると聞いている。リニューアルに合わせることなく、早期に設置すること。

- 駅エスカレータの音声案内は、エスカレーターの更新時にあわせて行っていると聞いているが、これだと設置完了が見通せない。利用者にとって大事な案内の情報であり、リニューアルに合わせることなく、速やかに全駅に設置すること。

- 市営バス運転手の待遇について

- 嘱託職員と正規職員との処遇の格差を是正すること。さしあたり、1時間当たりの賃金を同額にすること。なお、これを理由に正規職員の現行給与表の基準を引き下げないこと。

- バス乗務員の折り返し所等のトイレ設置、待機時間の延長などの改善については、18年度、神大寺入口折り返し所にトイレ新設、境木中前折り返し所でトイレ改修や中山駅前で5~14分が22~29分へ待機時間の延長確保など一定の改善が図られたと聞いている。引き続き乗務員の健康面・精神面を考慮し、トイレ設置・改修、余裕のある待機時間の確保等の改善を図ること。

- 市営バスについて

- 交通不便地域の声をくみ上げ、必要とされている路線について、公営交通の責任を果たす立場から、拡充と新設に取り組むこと。そのための財源については、財政局に支援を求めること。

- 座席数の異なる車両の運用を工夫して、朝夕のラッシュ時間帯、高齢者の利用が多い時間帯など、きめ細かくニーズに合った配車をさらに工夫すること。

- 市営バスのバス停留所の改良について

- 18年度、バス停上屋新設:局独自1、広告付き11、計12 更新:局独自1、広告付き2、計3ベンチ新設:局独自2、更新:局独自23、計25 と聞いている。局が独自に新設したのは上屋1、ベンチ2である。増えた上屋の殆どが広告付きで、結局民間任せの実態にある。広告付きにこだわることなく、要望の出ている全てのバス停留所に上屋とベンチの設置計画を持つこと。

- バス停の改良について

- バス停周辺の改良・改修の要望がバス乗務員から寄せられている。そのうち、党市議団として現地調査を行った具体事例3件を以下に示す。速やかに改良・改修を行うこと。

- 大和町バス停(横浜方向)は、歩道上にある2本の大きな街路樹がバスの乗車口と降車口付近にあるため、乗車口に合わせて止まると、一方の樹木が降車口にかかり降車客の邪魔になる。若い人なら難なく降車出来るが、高齢者、障碍者等の利用者にとっては障害物となる。樹木を伐採するなど早急に対応すること。

- 和田山口バス停(両方向とも)は、車いす対応が困難なバス停である。横浜方向は、手前の交差点角の利用しない歩道端末部分を一部カットして車道と同じレベルに改修する。 三渓園方向は、バスベイ手前の植栽帯の一部をカットして車道の一部に改修する。それぞれ改修することで、入車角度が緩やかになり、車いす対応が適切に行える。

- 八幡橋バス停(磯子駅方向)は、バスベイの長さが足りないため、バスを斜めにつけることになり、車いす対応が困難である。バスベイの車道からの奥行きを約1mほど浅くすることで、入車角度が緩やかになり、車いす対応が可能になる。速やかに改修すること。

【教育委員会】

- 教育費無償の原則等について

- 義務教育は例外なく無償とすること。

- 全国の自治体で実践がはじまっている学校給食費の無償化を実施すること。

- 市立高等学校の授業料無償化を所得に関係なく実施すること。またその財政措置の復活を国に求めること。

- すべての子どもたちの教育を受ける権利を保障するために、横浜市高等学校奨学金制度の成績要件をなくすこと。また、一人当たりの増額と募集枠の拡大を行うこと。

- 公立と私立の高校の学費格差を是正するために、市として独自の私立高校生に対しての学費補助制度を創設すること。

- 本市の高等教育の一翼を担っている私立高校に対して、現行制度を見直しして補助金の増額を行えるよう、国・県にも財政措置を求めること。

- 就学援助について

- 就学援助について、現行の所得基準を引き下げより多くの方が利用できるようにすること。

- 就学援助の申請用紙の簡便化について、保護者の申請への心理的負担を減らすためと、学校での事務作業を減らすために教育委員会へ郵送する手続きにすること。また、申請理由記入欄は、選択式などより簡便な方法に切りかえること。

- 就学援助の入学準備金については、3月の支給ではなく必要な時期に支給されるようにさらに前倒しをはかること。また修学旅行費については教育委員会による現物支給とすること。

- 部活動に関する費用の支給を定額ではなく実費支給とし、就学援助ですべて対象にすること。

- 障害児教育について

- 北綱島特別支援学校(分校)を本校に戻すこと。

- 市立学校の個別支援学級について、スキルアップ研修の充実や授業交流などをさらに進めて個別支援学級の質の向上を図ること。また個別支援級の教員加配を行うとともに施設設備の充実をはかること。

- 特別支援学校での教職員の加配を行うこと。また施設・設備面等の充実をはかること。

- 希望する障害児が普通校に入学できるよう、その際の当該校への教員の加配や施設整備などの条件整備を進めること。

- 夜間中学校について

- 国際局とも連携して夜間中学を増やすこと。

- 夜間中学の配当予算を抜本的に増額すること。さらに使用できる教室数を増やすこと。

- 横浜市内在住または在勤でない方も、蒔田中の夜間中学に入学できるように取り計らうこと。

- 自国で学校教育歴9年未満の外国人も中学校夜間中学に入学できることを明示すること。

- 免許外指導を行わない教員体制とすること。

- 日本語力の不十分な生徒のための「日本語特別クラス」を設置すること。

- 自国で学校教育歴9年未満の外国人も中学校夜間中学に入学できることを明示すること。

- 中学校夜間学級の設置目的に日本語の指導を明記し、日本語を習得して基礎学力のいっそうの充実が果たせるようにすること。

- 夜間中学のPRについて、ポスターやチラシによるPRを進めるとともに、夜間中学のドキュメンタリー映画「こんばんはⅡ」の上映会など、一層の充実工夫を行うこと。

- 横浜市教育委員会のホームページや夜間学級の案内などの「夜間学級の設置目的」の記述をあらため、設置要綱で示されている目的の記述に沿うように更新すること。

- 中学校夜間学級の生徒も就学援助の対象にすること。

- 市内の義務教育未終了者の実態調査を行うこと。

- 多様な生徒が学ぶ夜間学級できめ細やかな指導体制を整えるために、少なくとも6名以上の専任教員を確保すること。

- 夜間学級の入学受け入れは原則随時可能とすること。

- 東京などの実践にも学び、夜間学級での給食を実施すること。

- 夜間中学が学齢超過者(不登校・引きこもりの若者等)の進路先の一つであることをPRすること。

- 教職員の業務軽減について

- 異常な教職員の長時間勤務の状況を軽減するよう、また子どもたちにとっても行き届いた教育が図れるように、本市として小学校3年生から中学3年生までの35人以下学級の実現を図ること。

- 昨年度55人の不足したことを反省し、本来正規教員を配置すべきところへの臨任教員での対応方針を見直し、正規教員の採用枠を増やすこと。

- 教職員の労働について、働いた分だけ残業代を支払う、など労働基準法通りの運用とするよう、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(給特法)の改正を国に求めること。

- 教員一人あたりの授業コマ数を減らすこと。

- 英語の教科化に対応した教員体制とすること。

- 中学校の部活動について

- 中学校での部活動について、教員の部活への参加はあくまでも自主的な活動であることを校長会での徹底と全教職員へ通知を出すこと。(前年度の回答は全く無回答)

- 中学校での部活動について、朝練の禁止や平日での部活休養日や土日での部活動の制限について、徹底されているかの確認を教育委員会として行うこと。

- 中学校での部活動について、顧問の教員が個人負担することのないよう、部活動にかかる費用については全額公費でみること。

- 学校司書について

- 学校司書について、専門性のさらなる向上のために、現在資格のない司書へのスキルアップの機会を確保し、資格取得を援助すること。また学校司書同士の情報交換など交流の場を確保すること。

- 学校司書について、非常勤職員から常勤職員へと切り替えること。

- 教育条件の整備について

- スクールゾーンの安全性について、学校ごとのスクールゾーン協議会で出される要望の実現性を高めるように、教育委員会内での責任部署を専任化すること。またスクールゾーンにある危険なブロック塀について、早期に撤去するように働きかけること。

- 「日の丸」「君が代」の学校行事への強制はしないこと。

- 日本語習得の指導を必要としている児童・生徒(外国籍等含む)へよりきめ細やかな支援ができるよう、指導人員の確保・増等、強化すること。

- 国際教室担当教員を増員すること。またその際の日本語指導のための教材費がまかなえるよう十分な予算をつけること。

- 私学教育の振興をはかるために朝鮮学校への補助金交付を再開すること。

- LGBTなど性別に違和感をもつ児童生徒が気軽に相談できるよう、カウンセラーによる相談機会や体制の充実を引き続き図ること。また学校現場における対応にも配慮するような市独自のガイドラインを作成すること。さらに、教職員と児童・生徒の啓発活動を今後も継続して充実をはかること。

- 学校配当予算(学校運営費)を実態に合わせ増額すること。

- 高校入学希望者全員が入学できるように県立高校の統廃合計画に反対し学級定員の削減などで教育条件を向上するよう、県に働きかけること。

- 受験生に過度な競争を強いる全県一学区制を撤廃するよう県に働きかけること。

- 学校施設整備について

- 学校施設の修繕について、子どもの安全確保の観点から必要な修繕が進むように、学校特別営繕費を増額すること。

- 小中学校の建て替えについて、築年数の古い学校については前倒しでの実施を進めること。また建て替えの対象としている385校について、長寿命化と並行してできる限り早いペースでの建て替えを進めること。

- 少なくとも小中学校の建て替えに当たって文部科学省が示す基準通りに校庭面積を整備すること。

- 中学校の建て替えに当たっては、給食施設の設置を行うこと。

- 小中学校の建て替えに当たっては、体育館も含めてすべての部屋でのエアコン設置を基本とすること。

- 全校でのプール設置を堅持すること。また「プール及び野外活動施設等の見直しに係る方針」を撤回し、学校プールと公園プールとの統合は行わないこと。

- 武道場について、未整備校について整備を計画的に進めること。

- 学校司書の配置の効果もあり学校図書室の貸し出し数が増加しており、それに対応して蔵書を増やすよう学校配当予算を増額すること。

- 「横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方針」のうち学校統廃合推進方針は中止すること。

- 教育効果が定かでない義務教育学校の拡大はやめること。

- 小中学校に保管されていた放射線汚染土について、大部分は保管庫に移設されましたが、埋設処理された小中学校4校についての汚染土も回収して移設すること。

- 夏季は40℃以上にもなる学校の給食室について、現在戸塚区の川上北小学校で設置しているように、労働環境からも衛生面からも、エアコン設置を進めること。

- 学校施設のブロック塀について、配筋調査を行い、危険なブロック塀は、早急に除却して改修すること。

- 学校の体育館・武道場にエアコン設置を行うこと。

- 学校安全教育の推進

- 学校現場での事故について、すみやかに事故を公表すること。子どもの立場に立って補償を行うこと。また学校任せにせず教育委員会の責任で解決をはかること」

- 事故が多発している、ピラミッドやタワーなどの高さのある組体操は市教委として禁止すること。

- 部活動の中でも突出した死亡事故率が高い柔道について、文科省通知に基づき条件が整っていない(武道館がなく体育館に畳を設置するが固定できないなど)中での柔道の授業は行わないこと。また学習指導要領で示されたすべての技を取り扱わなくてはならないわけではないことを改めて徹底すること。

- 自衛隊への職場体験学習や自衛隊員による学校での講話は実施しないこと。

- 学校保健安全法の施行規則の改正があり、四肢の状態を確認することが必須になったことに伴い、従来の内科医では専門外であり、整形外科校医を制度化すること。

- 近年の学校現場の労働環境の悪化が問題になっている中、市立学校への産業医の配置について、労働安全衛生法で定められた通り、教職員数50名以上のところには嘱託産業医を選任するにとどまらず、一校一校に産業医を配置すること。

- 学校給食等について

- ハマ弁を速やかにやめ、学校給食法にもとづいた自校方式の中学校給食を実施すること。そのための実施計画をつくること。

- 小学校の給食へ公費を投入して給食費の値下げを行うこと

- 国が提示する栄養基準を100㌫満たすように小学校給食の内容充実をはかること。

- 小学校給食の調理業務について、民間委託を進めることなく、直営に戻すこと。

- 学校栄養職員は全小学校に正規雇用で配置すること。

- 小学校の給食食材の放射線測定について、毎日ブロック別に最低1校の全量検査を実施すること。

- 学校給食での食育の観点から、市内産農産物の利用目標を数値で定め地産地消を進めること。

- 中学校の昼食時間について、原則15分としているのは食育の観点からあまりにも短すぎるので、教育委員会主導で伸ばすようにすること。

- 教科書採択・副読本等について

- 教科書採択について、実際に教科書を使う学校現場の声をより採択に反映されるように、学校現場の声を聞く仕組みを整えること。

- 教科書採択について、公正であり適正な採択であることを客観的に証明できるように、記名式で行い、全委員が採択理由を述べること。さらに、他自治体では当たり前の多くの傍聴者に開かれた会場での採択を行うこと。

- 教科書の採択地区について、現行の全市1区を見直し、行政区毎に戻し将来的には学校採択をめざすこと。

- 市民に教科書を身近に知ってもらう教科書センターの設置個所数を抜本的に増やすこと。

- 教科書展示会で出された市民の方からのアンケートは、展示会運営にではなく教科書採択審議に反映させること。

- 図書館の充実について

- 一区一館の図書館体制を見直し、図書館増設計画を策定し、増設すること。

- 山内図書館の管理運営について、期限付きの契約社員という不安定雇用の温床となる指定管理制度をやめて、直営に戻すこと。

- 中央図書館について、増え続ける歴史的価値のある蔵書を保管し続ける場所を確保すること。

- 聴覚障害者の図書館利用について、手話・筆談等によるコミュニケーションを担う職員を常時配置すること。また図書館利用の介助、対面朗読、宅配サービスの一層の充実、点字や録音資料、手話や字幕入りの映像資料等のさらなる整備をすすめること。

- 本市のあまりにも貧弱な図書館政策を補うために、図書取次サービスが行われている場所で、市立図書館蔵書検索ができるよう機器を設置すること。

- 文化財保護について

- 関東圏でも希少な製鉄生産の遺跡である栄区の上郷深田遺跡は本格的に調査し、児童・生徒・市民が学ぶことができるよう、文化財として保護・保存すること。

- 金沢区の野島掩体壕や日吉など、市内各地にある戦争遺跡を調査し、保護、市民公開に取り組むこと。また、広報に努めること。

- 横浜市歴史博物館や付随する野外施設について、一部補修をしたものの、まだ不十分。本格的な補修を早急に行うこと。また現在の指定管理料の引き上げを行い、必要な管理・運営費を保障すること。また、本施設を直営に戻すこと。

- 東高島駅北地区開発の区域に在る、神奈川台場跡はほとんどが埋まっているため、全体像が分かっていない。しっかりと調査し、地域住民の声に応え、保存すること。

- 教育文化センターについて

- 教育文化センターについて、早急に整備すること。

【選挙管理委員会】

- 参政権を保障するために

- 投票のご案内の100%届けをするための業務改善と選挙公報の郵送化をはかること。

- 選挙公報の点字・音訳版の発行を公職選挙法に盛り込むよう、公職選挙法の改正を引き続き国に申し入れること。

- 横浜市長選挙、同市議会議員選挙のお知らせの点字・音訳版があることを周知徹底し、全ての視覚障害者が受け取ることができるようにすること。また、拡大版を作ること。

- 投票所へ行かれない方のために、郵便投票対象者の要件緩和を国に求めること。また、施設や病院でも投票できることの周知と啓発に特段の手立てを講じること。

- 投票所に行くことができない人に対し、箱根町で実施している車で巡回しながら移動して投票できる(移動式期日前投票所)を設置するなどの対応をすること。又、投票所に駐車場を確保すること。

- 期日前投票開始時までに、点字の候補者名簿を作成すること。

- 記入台の明るさを確保すること。

- 代筆の際のプライバシーを確保すること。

- 投票しやすい環境を整備するために、投票所と期日前投票所を増やすこと。

- 高校、大学に期日前投票所を設けること。

- 外国に行っている人の投票する権利を保障すること。

- すべての投票所のバリアフリー化をさらにすすめること。

- 投票所で選挙公報を見る場所を確保すること。また選挙公報が置いてある場所がわかるように案内をすること。

【議会局】

- 政務活動費の情報公開を進めるために、ホームページに領収書コピーを掲載すること。また、使途が正しいかどうかをチェックする第三者評価委員会を設置すること。

- 職員の人員体制を増やし、長時間勤務にならないようにすること。

- 県外視察などにおける議員からの業務外活動については、応じないこと。

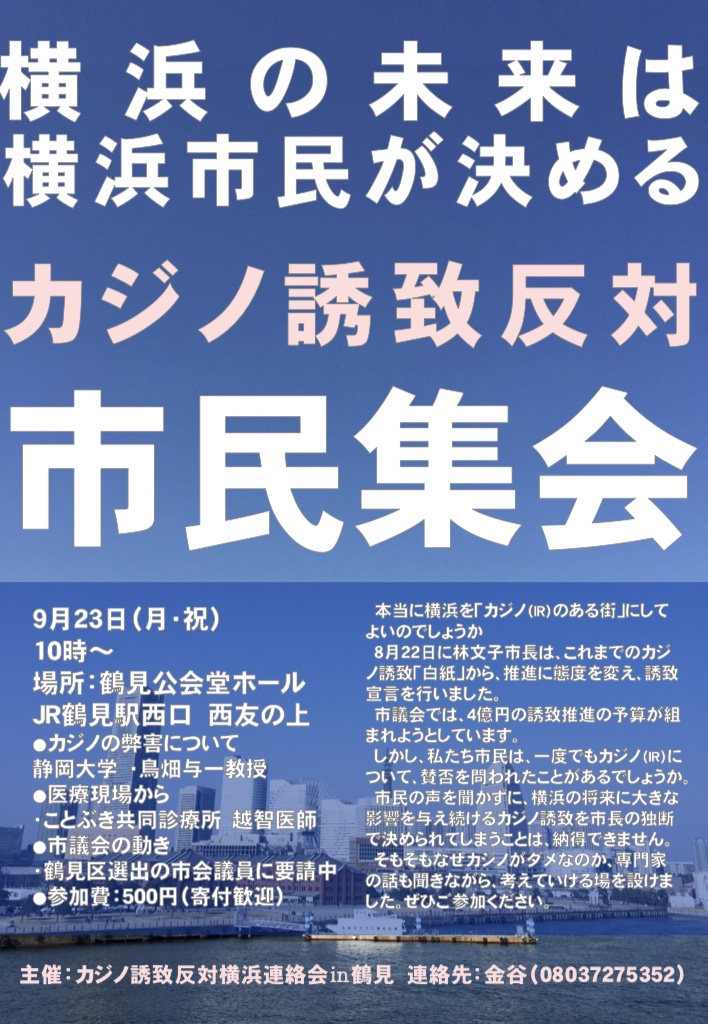

【お知らせ】「横浜の未来は横浜市民が決める カジノ誘致反対市民集会」(主催 カジノ誘致反対横浜連絡会IN鶴見)に参加します!!

カジノ問題でまったくまともに答える気がない林文子 横浜市長のそのすれ違う質疑応答の様子!

まったく何も答えていない林市長。

何が「丁寧に説明したい」だ!!