日本共産党横浜市会議員

古谷やすひこ視察・研修

希望の牧場の様子・・・これまた言葉がありません ~よこはま健康友の会での福島視察旅行 その二

2日目は、全国的にも有名になった希望の牧場へ。

![IMG_1538[1]](http://furuya-yasuhiko.com/wp-content/uploads/IMG_15381-400x300.jpg)

代表の吉沢さんから直接お話を伺いました。

![IMG_1545[1]](http://furuya-yasuhiko.com/wp-content/uploads/IMG_15451-400x300.jpg)

![IMG_1548[1]](http://furuya-yasuhiko.com/wp-content/uploads/IMG_15481-400x300.jpg)

全国各地に出没している宣伝カー。私も国会前でみたことが何度もあります。

![IMG_1542[1]](http://furuya-yasuhiko.com/wp-content/uploads/IMG_15421-400x300.jpg)

牛たちの様子。現在330頭の牛がいるそうです。

![IMG_1547[1]](http://furuya-yasuhiko.com/wp-content/uploads/IMG_15471-400x300.jpg)

今はたった一人で、この牧場で暮らし、日々牛たちの世話をしているそうです。

出荷もできず、政府からは殺処分を求められ、拒否し続けているそうです。

中には、白い斑点の原因不明の病におかされている牛もいるとのこと。

全国からの支援を受けて、成り立っているそうです。

いまでも、なぜここにいるのかを問いかけながら、牛たちの世話をしている、とのこと。

言葉がありません。

いまだ簡単に立ち入りできない浪江の今の様子・・・言葉になりません ~よこはま健康友の会での福島視察旅行 その一

「やっぱり年に一回は福島を忘れないということで、行かないとね。」と某友の会事務局の方に声をかけられ、「だったら全村避難を余儀なくされている浪江町の実情を見るのがいいんじゃない」と返したことがきっかけで、11月2日~3日の二泊三日で福島県へ視察旅行に約40名で行ってきました。

いまだ浪江町は全村避難で誰も住めない場所になっています。この浪江町に立ち入るには、事前に町役場に申請書や入場名簿などを登録しておかなければなりません。その準備を行ったうえで浪江町へ。

当日、急きょ事前でお願いしていた南相馬市議の渡辺さんが議会対応で難しくなり、南相馬ボランティアセンターの宮前さんにガイドをお願いすることとなりました。

浪江町に行く途中にあったガレキ置場。

浪江町に入るには、国道6号線を通り抜ける以外では、許可証をゲートで見せて入らなければなりません。

町に入ると異様なのは、人ひとり歩いていないこと。時が止まったかのように感じられます。

請戸漁港の様子。

私は、2012年2013年と連続して浪江町に入っていますが、この風景は全く何も変わっていません。

また、その変わらないというところでは、街中に行っても同じです。

これは、浪江駅近くにある新聞屋さん。2011年2月12日付けの新聞が配られないまま積みあがっています。

街中では、至る所で津波と地震の爪痕が残ったままの建物が、そこかしこに残されています。

![IMG_1500[1]](http://furuya-yasuhiko.com/wp-content/uploads/IMG_15001-400x300.jpg)

町役場の中には、臨時の診療所が開いていました。

![IMG_1506[1]](http://furuya-yasuhiko.com/wp-content/uploads/IMG_15061-400x300.jpg)

町の住民は、全て村にはいません。そして、散り散りになって、仮設に暮らしたりしています。(これは南相馬市にある仮設住宅)

![IMG_1507[1]](http://furuya-yasuhiko.com/wp-content/uploads/IMG_15071-400x300.jpg)

本当に、変わっていない。あの2011年から時が止まった町・浪江。本当に悲しい。

他の被災地(岩手・宮城)は、津波でめちゃくちゃになった沿岸部でも、基盤整備をしようかというところまではガレキを含めて撤去されている。

それに比べて、福島の特にこの浪江では、全く手つかずのまま。

それは、原発事故のせいです。

その事故が根本的に人の住む環境を奪い去ってしまったんです。

(続く)

「ハウジング・プア」「生活困窮者自立支援制度」の問題についてしっかり学んできました ~第7回生活保護問題議員研修会「震災から20年。神戸で生活保護を考える」参加報告

2015年8月21~22日、全国公的扶助研究会・生活保護問題対策全国会議などが主催する「第七回生活保護問題議員研修会 震災から20年 神戸で生活保護を考える」に荒木議員と参加してきました。

基調の講演では、「住宅政策の再構築に向けて」と題して、ハウジングプアの問題を神戸大学の平山教授の講演がありました。

○諸外国に比べて日本の住宅施策は貧困。

○公的賃貸住宅の率は低く、住宅手当の制度が諸外国がある中、日本では制度そのものがない。

○日本の賃貸住宅事情をみると、低家賃の住宅が大幅に減っている。

○公営住宅の着工戸数は減り続けている。社宅も減り続けている。

○若年層の居住状況を見れば、親との同居が増えている。その主な理由は、「住居費負担ができない」53.7%。

○高齢者の居住状況をみると、基本的には持ち家中心主義で高齢者は住居費がいらないという前提での施策展開。

○社会賃貸住宅の少ない、家賃補助制度の不十分なことが問題。

○民営借家のアクセスの問題では、低所得者・高齢者・認知症・障害者等の入居拒否の問題。

○民営借家は、零細な家主が多く、それへの支援が必要。

○非正規第一世代・無年金者の加齢により、貧困拡大がさらに大きな問題となってくる。

そのほか、子どもの貧困問題についての問題提起や、薬物依存症からの復活者のお話などがありました。

翌日は、分科会「生活困窮者自立支援制度の現状・問題点・活用方法を考える」に参加。

○第二のセーフティーネットの必要性が増大。

○生活困窮者自立支援制度の具体化は、自治体毎に自由度があるので、しっかり役割を果たすようにCHECKすることが必要。

○就労準備支援事業は実施する自治体が少ない。

○結局、生活困窮者支援は、「まちづくり」につながる。

○各自治体における生存権の現状を直視し、一つ一つの改善を積み上げていこう。

とのことです。

横浜市でも、高齢者の老後の住まいの問題は大きな問題です。市営住宅が新規建設をSTOPしてから、15年近くなります。市営住宅に入れない方がたくさんいるにもかかわらず、つくらないという問題。そこで、一番の被害は低所得者の高齢者になります。

また生活困窮者自立支援制度については、横浜市はそれなりに先行して制度設計を行っているものの、まだまだ求められる水準には足りません。

今後の議会論戦の中で、しっかり生かしていきたいと思います。

「赤ちゃんポスト」に預けられた子どもは117名。院長先生が言う「赤ちゃんポスト」を開設した理由は・・・ ~7月の横浜市議会健康福祉局の常任委員会視察の報告

先月に行った常任委員会の視察で熊本の慈恵病院へ、いわゆる「赤ちゃんポスト」について視察に行きました。

報告が遅れたのは、撮った写真の公開の許諾がとれたのが数日前ということでした。

熊本にある慈恵病院が全国的にも有名になったのは、日本で初めて「赤ちゃんポスト」という施策を始めたということで一躍脚光を浴びました。

「赤ちゃんポスト」は、子どもを手放しやすくすることが目的ではなく、あくまでも妊娠・出産に置いて様々な困難が伴うことに対して、一緒に考え・解決することを目標にしているとのこと。どこに住んでいる方でも、どんな方でも相談をできる24時間対応のコールセンターもあります。つまり、あくまでも子どもを手放すことが目的ではなく、子どもを第一に考え、困った時に相談をして、どうしても自身で養育できなければ、次善の対応もできるという、対応を行っている民間病院です。

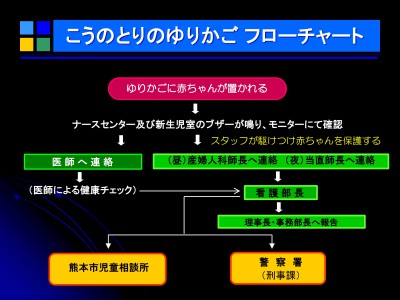

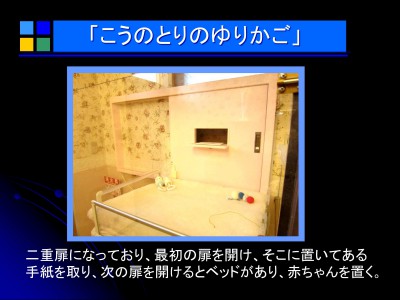

ちなみに、赤ちゃんポスト「こうのとりのゆりかご」に子どもを置くと、以下のようなフローになります。

つまり、赤ちゃんポスト「こうのとりのゆりかご」に子どもが置かれた瞬間から、親からも、病院からも、離れて熊本市の対応に移ります。慈恵病院の院長は、「市の対応となって施設で子どもたちが過ごすことになる前に、相談をできる場所になって、子どもたちのことを最優先で考えたい、そのための緊急避難として、ドイツにならって、この赤ちゃんポスト「こうのとりのゆりかご」を設置した」とのこと。

実際の写真でいうと、病院の正面玄関ではなく、裏側にその入り口はあります。

この入口から、実際の預ける入口までに何度も、「相談があれば声をかけてください」「ここに電話してください」と何度も掲示があります。

そして、これが子どもを預ける入口。二重扉になっています。ちなみに、防犯カメラのようなものは設置しておらず、赤ちゃんが置かれたらセンサーでスタッフが分かるようになっており、預けた人を特定させるようなことはしていないとのこと。

一枚目の扉を開けると、手紙が置いてあります、「お父さんへ、お母さんへ」。

そして、その手紙を読んでも気持ちは変わらず、子どもを預けるということになれば、最後の扉を開けると、中には保温器付のベビーベットがあり、そこに子どもを預けるようになっています。

中からは、こんな感じです。

二枚目の扉が開かれ、子どもが置かれると、センサーで病院職員が駆けつけることなっており、まず赤ちゃんの状態を確認の上、上記のフローに従って対応するとのこと。

しかし、何度も院長先生が強調されましたが、あくまでも相談を促すことを主眼に置いていて、こういう相談室も24時間対応してくれるそうです。

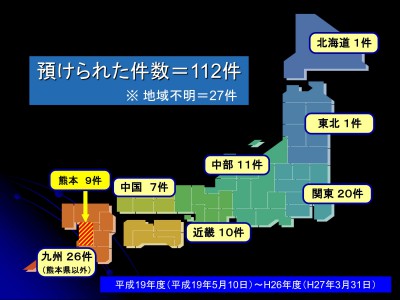

この赤ちゃんポストは、ここにしかない施設ですが、今まで預けられた子どもは、熊本市内に関わらず、全国から集まってきているとのこと。

しかし、なぜどこから預けに来たのかが分かったのか?

もちろん、子どもを預ける際には、病院がモニターで見張っていて呼び止めているわけではなく、ほとんどの方は子どもを預けてからも、その場でたたずんでいることがほとんどで、その様子を見たスタッフが声掛けをしているといて分かったことだということです。

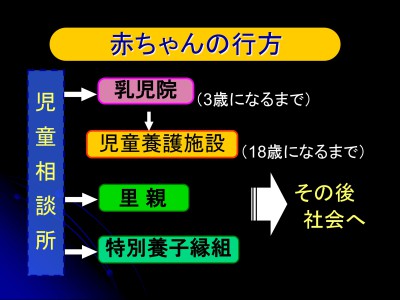

そして、預けられた子どものその後の状況は以下の通り。

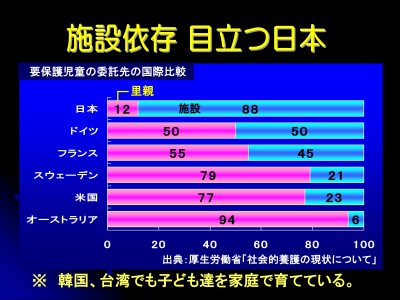

もちろん、施設に行くケースが多いのは今の日本の状況から見て珍しくはないが、この病院がとりわけ力を入れているのが、「特別養子縁組」。

院長先生は、「施設はお金がかかりすぎるうえ、子どもを育てる場所としてはあまりふさわしくない。実親に育てられない子どもを育てる環境として、特別養子縁組が一番いいのではないかと思う。家庭的な環境で望まれて養育をしてもらえる、施設よりも優れていると思う。日本の施策は、施設依存がはなはだしすぎる。」

何か、私自身で答えが見つかったわけではありませんが、慈恵病院さんの取り組みは一つのあるべき方向性は示していると思います。