日本共産党横浜市会議員

古谷やすひこブログ

緊急に市長に対して「陸上自衛隊東部方面隊災害対処演習について、横浜ノース・ドックでの訓練内容の全容公表など必要な対応を求める申し入れ 」を行いました!!

2017年6月14日

横浜市長 林 文子様

日本共産党横浜市会議員団

団長 荒木由美子

陸上自衛隊東部方面隊災害対処演習について、

横浜ノース・ドックでの訓練内容の全容公表など必要な対応を求める申し入れ

先週、防衛省から本市に対し、横浜ノース・ドックの一部土地において、陸上自衛隊東部方面隊災害対処演習(「ビッグレスキューあづま2017」)の一部を実施するために、米軍・豪軍との共同使用する旨の連絡が入りました。

今回のノース・ドックの共同使用は、日米合同委員会の承認を得たもので、その内容は、陸上自衛隊が約3万5千平方メートルの土地を使い、米軍との実働訓練(離島災害対処訓練)を6月20日~30日まで実施するというものです。

陸上自衛隊は、「ビッグレスキューあづま2017」の概要を公表し、その目的は、自治体、防災関係機関及び米軍等と協力して南海トラフ地震対処計画の実効性を検証するとともに方面隊の災害対処能力の向上を図るとしています。そして東部方面区及び同周辺海・空域において、南海トラフ地震及びこれに伴う大規模津波に対処する演習を実施します。参加部隊は、自衛隊が人員2千人・車両250両・航空機7機、米軍が人員40名・揚陸艇1隻・車両4両、豪軍が人員3名(オブザーバー参加)と、11都県9市町村27機関です。

私たちは、自衛隊の防災訓練を否定するものではありません。しかし、在日米軍の参加は賛同できません。それは米軍の災害支援が、極めて不確実であり、米軍参加を前提とした訓練は、実際に災害が発生した場合にあたっての対応としては、適切でないからです。また、ノース・ドックの使用は、米陸軍物資の揚陸の場という本来の位置づけを変えて、日米合同の実働訓練の演習場へと機能強化につながるものです。横浜港の安全のためにも、ノース・ドックの撤去が求められています。

そもそも、災害時の対応は、県や市町村が設置する災害対策本部の指揮下の下に統一的に行われるのが原則です。今回の訓練は、本市に対しては、通知のみで事前説明や市民への理解を求めないまま実施されようとしています。このような地方自治体軽視の姿勢は看過できません。

とくに、今回の訓練は、横浜港の中心に位置するノース・ドックを使用するにもかかわらず、その中身・全体像が市民、港湾関係者には知らされていません。

よって、以下の点について市としてただちに取り組むことを求めるものです。

記

- 横浜市は、ノース・ドックと市内での訓練内容の全容を把握し、市民に公表すること

- 訓練の安全性等を市としてチェックし、問題点があれば自衛隊に改善の要望を行うこと。

多くの市民が望まないカジノ整備を進める林市長にはNOの審判を! ~よこはま健康友の会「暮らしとからだ」2017年6月号に掲載されました

過大規模校の市場小学校をめぐるキッズクラブの人員体制やスペースの改善に市が責任を持つべきです!!

鶴見区の元宮にある市場小学校は、現在でも1000人を超える児童数で来年度からもずっと右肩上がりで増え続け、5年後には1700人を超える過大規模校です。

今後の分校の実施がされていますが、現在の状況を少しでも改善させるために、議会質問でも取り上げ、改善を迫っていますが、今回は、放課後児童策の一環である、キッズクラブの状況を視察。

新年度の登録児童数はまだ出ていませんが、昨年度は126名。今年度はさらに増える見込み。来週ある新一年生の歓迎会の企画がありますが、参加者は200名を超えるとみています。

こういう状況のため、保護者のほうでも学年が上がって3年生以上になると預けるのを控えてしまうようなことも。それでも、スペースが足りなくて、廊下も机を出して活用しているとのこと。ロッカーもなく、上履きを置く場所もないとのこと。人員の体制も、常時8~9人で対応。市から出されている予算では6人までの職員しか雇えないが、それ以上の人件費は委託を受けている運営法人で持ち出して、なんとか子どもたちの安全を守れるように対応しているとのこと。

運営の方法を工夫はできても、抜本的にスペースがないことは工夫の余地がない。また、人員体制の問題も、市の基準では6人で頭打ちしてしまうような仕組み。これでは、全く現場の状況とは合っていません。その改善を求めていきます。

引き続き、市場小学校やそのほかの学校現場の問題がありましたら、ご意見をお寄せください。

【写真あり】ようやく実現!! 学校などに保管されていた放射能に汚染された土壌が移動したその現場の様子

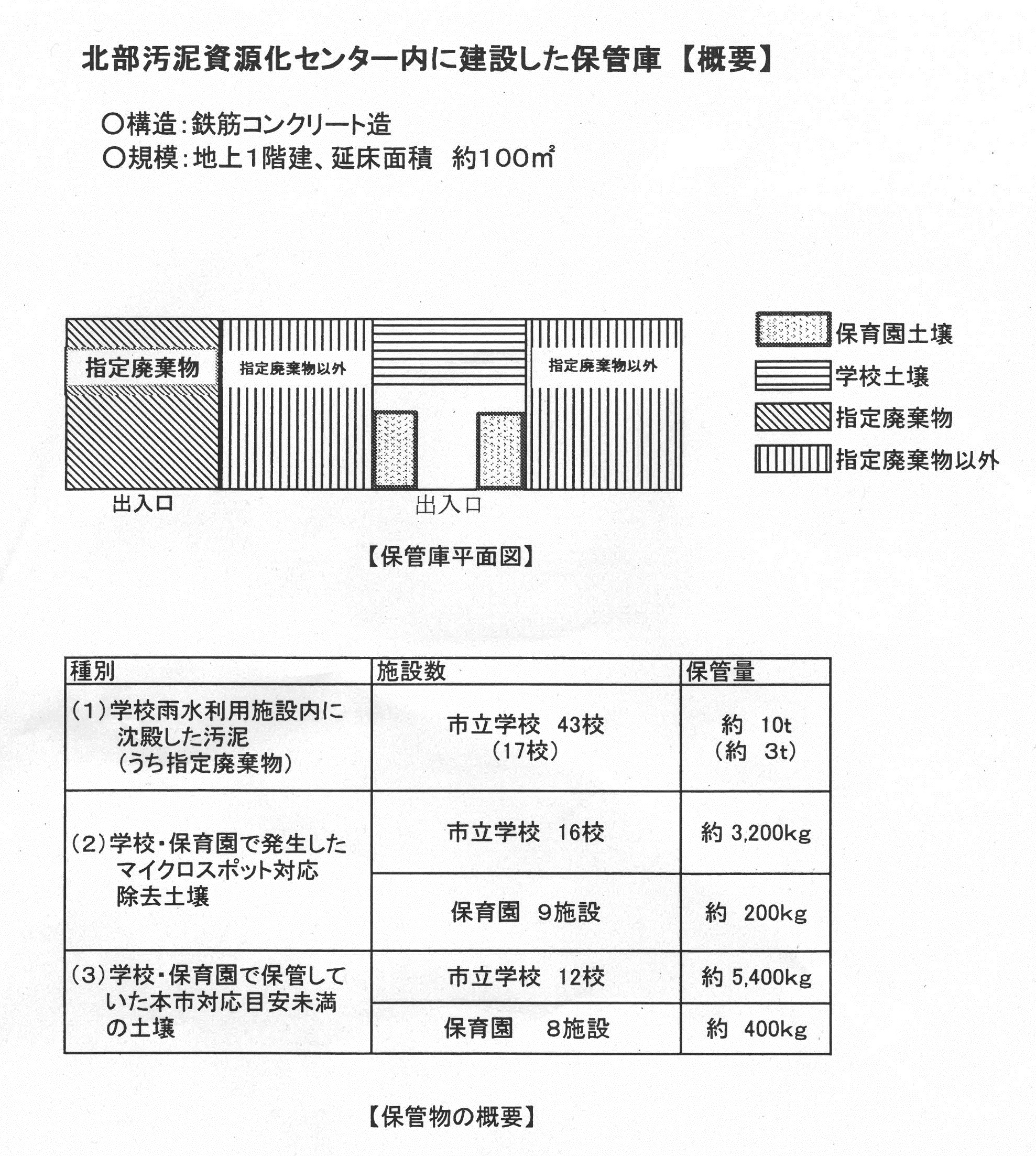

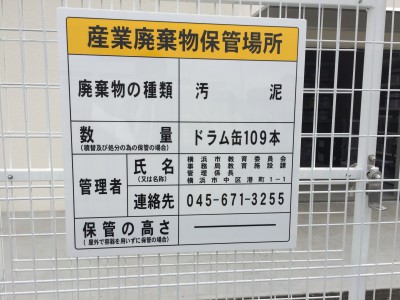

学校などで保管していた指定廃棄物等が3月末で北部汚泥資源化センター内に建設された保管庫に移動が終わりました。

以下がその資料です。

本日(4・10)、白井議員・みわ議員と私で視察に行ってきました。建物は平屋のコンクリート製。

本日(4・10)、白井議員・みわ議員と私で視察に行ってきました。建物は平屋のコンクリート製。

入り口は二か所で、一方は、8000ベクレル以上の指定廃棄物を保管。

もう一方には8000ベクレル以下のものを保管。

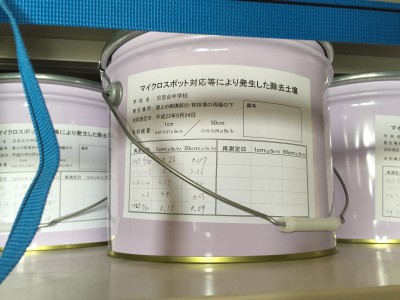

指定廃棄物の部屋の内部はこんな感じで保管されています。

8000ベクレル未満の部屋の内部はこんな感じです。保管されていた状況の違いで、入れ物は違っています。

年に一度、指定廃棄物の状況を環境省が確認する際に、指定廃棄物以外も空間線量などは測定するとのこと。

またこの地で地震・津波などがあった場合について聞くと「大丈夫な設計になっています」ということなので、あらためて根拠資料を要求しました。

今後は、

「この場所をどうやって誰が安定的に管理をしていくのか?」

「この場所が10年借りることになっているということなので、それ以降についてどうするのか?」

「他にも、自主的に取り除いた保育園での土壌についても一元管理した方がいいのではないか?」

などなど、まだ課題は残っています。

「これこそが待機児童ゼロへの道」 ~タウンニュース鶴見区版2017年4月6日号