日本共産党横浜市会議員

古谷やすひこ医療・福祉

【横浜で子育てをされている方へ緊急告知】横浜市は来年4月から、現在小学三年生までの小児医療費無料化助成制度に一部負担金導入をしようとしています!!

現在、通院では小学三年生まで。入院では中学三年生まで無料で医療にかかれるのが、横浜市の小児医療費助成制度です。

下の表にあるように、その水準は中学三年まで無料のところもある中では誠に低い水準です。

私たちは毎年毎年その拡充を求めてきましたが、この度、「拡充は検討するものの、その代わりに自己負担金を導入することを検討したい」といってきた横浜市。9月から始まる議会で、その議案が出されることが決定的になりました。

つまり、助成の対象年齢の拡大や所得制限のあり方などを検討する代わりに、自己負担導入をしたいというもの。その方法も現在、助成を受けて0の方も一回診療を受けるごとにいくらとお金がかかることになります。

確かに、財政的には税収が増えるかもしれませんが、子どもの診療にお金がかかることで受診抑制が本当に心配です。子育て支援という観点から言えば、もっとも必要な、改悪してはいけない制度のはずです。

しかも横浜市は、現時点では、この自己負担導入によって、増える税収は試算しているようですが、その一方で、受診抑制があったり、この施策によってどういう影響を与えるかというマイナスの試算は全くなされていません。この状況で議案が出されてもまともな審議ができません。

そもそもなぜこんなところから税収を得ようとするのか?

これでは横浜から子育て世代を追いやろうとしているようにしか思えません!

具体的な議案が明らかになるのは、8月下旬ですが、私たちは強く抗議します。

[介護保険総合事業実施を前に・・・] 緩和した基準の人材養成は事業所任せは許されない! ~市介護保険課と神奈川民医連との懇談

6月10日(金) 神奈川民医連の介護事業所に携わる方々と市の介護保険課との懇談に、みわ議員と同席しました。

今年の秋(10月)には本格実施がなされる介護保険総合事業。来週には、事業所への集団指導講習会が行われます。そんな中で、実際総合事業が始まる上での疑問や要望が出されました。

【チェックリストについての要望】

「基本チェックリストの実施でサービス利用を抑制することがないように配慮すること」

⇒現在試行中(全市で39件)で、実際の運用についてどうするかは検討中。

⇒あまり利用者さんの状況が分かっていない中でチェックリストの活用は難しい。

⇒はっきり言えるのは、明確に総合事業しか使わないという人は初めからチェックリストに。

⇒現行相当と緩和した基準を選択する際、緩和した基準に流すということはない。

【総合事業基準緩和A型への要望】

・正規のヘルパーでも質を担保する研修は必要。育成に苦労している。

・生活援助でも、例えば買い物はお金を取り扱うことになり、それを事故なく徹底するのは大変。

・法令順守など基本的なところはしでもきちんと人材を育成してほしい。

・仮に事業所で研修を終えても何人が残って業務についてくれるのかも保証がなければなかなか参入に踏み切れない。

・従事者の研修中の時給や研修の講師の時給を事業所が持つのは、かなりの負担感がある。

・名古屋市のように市として合同研修会など人材育成にもっと責任を持ってほしい。

・結局制度はできても参入する事業所が少なく利用者は置き去りになってしまうのではないか。

・今のままでは、事業所は総合事業への参入はとりあえず静観せざるをえない。事業所が参入しやすくするために市はもっと人材

育成に援助してほしい。

その他にも、利用者さんへの周知を市も力を尽くしてほしいとの要望が出されました。

市からは、今日現場で働く皆さんから寄せられた要望も踏まえて検討していきたい。

「『介護保険制度ではない』『特養』ではない、養護老人ホームを知っていますか!?」 ~養護老人ホーム「野庭風の丘」の視察報告

養護老人ホームを知っていますか?

「老人ホーム」でも「特養」でもありません。

老人福祉法の第十一条に「市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。」その一項に「六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。」とあります。

介護保険制度がはじまり高齢者福祉サービスは、基本的に契約による利用形態となりました。しかし、介護保険法施行後もさきの老人福祉法において、家族の虐待等により、 介護保険サービスの利用や居宅において養護を受けることが困難な高齢者に対し、市町村が職権をもって必要なサービスを提供するために措置制度が存続しています。

では具体的にどういう人が入所するのか?

○原則として65歳以上で環境上の事情や経済的事情があり、居宅に置いて養護を受けることが困難である場合。但し入院加療が必要でないもの。

○環境上の事情とは、家庭や住居の状況など、現在置かれている環境下では在宅に置いて生活することが困難である場合。

○経済的事情とは、低所得(市民税所得割非課税など)世帯の高齢者

こういう養護老人ホームが、横浜市内に6か所あります。その一つの港南区にある「養護老人ホーム 野庭風の丘」に、みわ議員と一緒に視察に行ってきました。

ここは120人の定員の施設ですが、現在入所しているのは6割程度。空きが目立ちます。居室は個室のみ。

一日三食、この食堂で手づくりのご飯が食べられます。

お風呂は、7~8人が同時に入れます。

その他、地域に開放しているホールや会議室、また屋上庭園等の施設もあり、充実しています。

その後、施設長や市の担当者との懇談。

最近、入所してくる方の傾向は?

「やっぱりDVの方ですね。アルコールや精神疾患などの方も多いですね。」

費用は?

「39階層に分かれていて、0円から14万円まで。平均で言えば、54000円程度だと思います。」

介護保険制度が徐々に制度改悪で形骸化されつつある中、その介護保険制度をめぐるたたかいだけではなく、従来地方自治体が担っていた老人福祉の制度を充実させることも必要です。

今回の養護老人ホームなどはその最たるものです。

市に対しては、ニーズ量調査を改めて行うことを求めて、それに基づき養護老人ホームの必要量を増設すること、を求めます。

また、国には、市町村が養護老人ホーム増設を促進させるような施策を打つことを求めていきます。

横浜市で新たに始まる「総合事業」についての現状と改善の方向について ~第16回ホームヘルパー全国交流会in神奈川で特別報告をしてきました。

2016年3月13日。第16回ホームヘルパー全国交流会IN神奈川で、「横浜市の総合事業について、その概要と問題点の報告をしてくれないか」との依頼あり。

早速、報告してきました。

横浜市の総合事業について

汐田総合病院で11年働き、現在、二期目の日本共産党横浜市会議員の古谷やすひこです。所属する常任委員会は、健康福祉常任委員会に5年所属しています。どうぞよろしくお願いします。

さて、横浜市の総合事業について、その進捗状況や問題点をお話をさせていただきます。

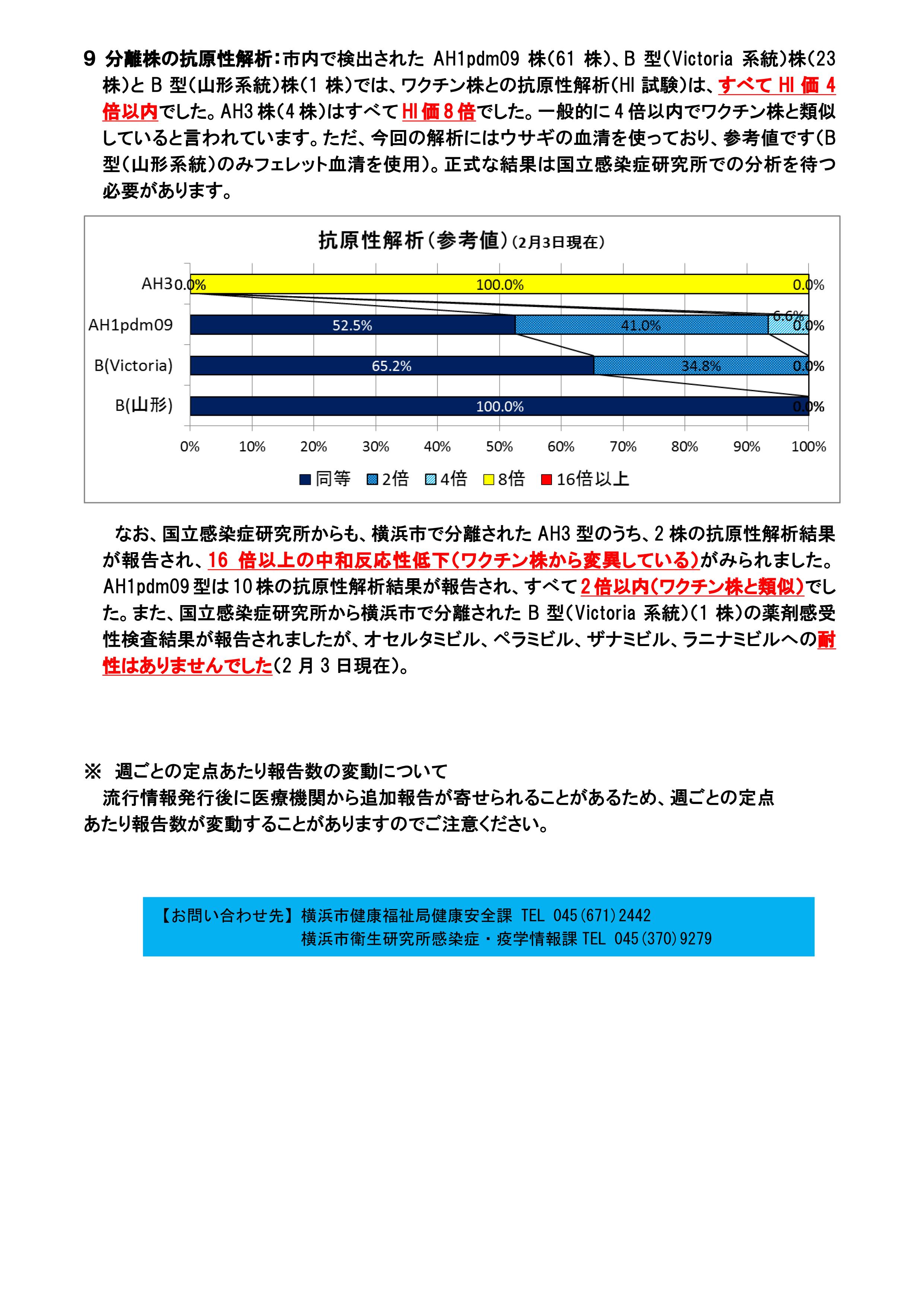

横浜市は、この総合事業の導入の目的を「要介護認定率の低下を目指し、健康づくり・介護予防に取り組みます」としています。はたしてそうなっているかということですが、お手元の資料を見てください。この間の常任委員会で示された資料です。

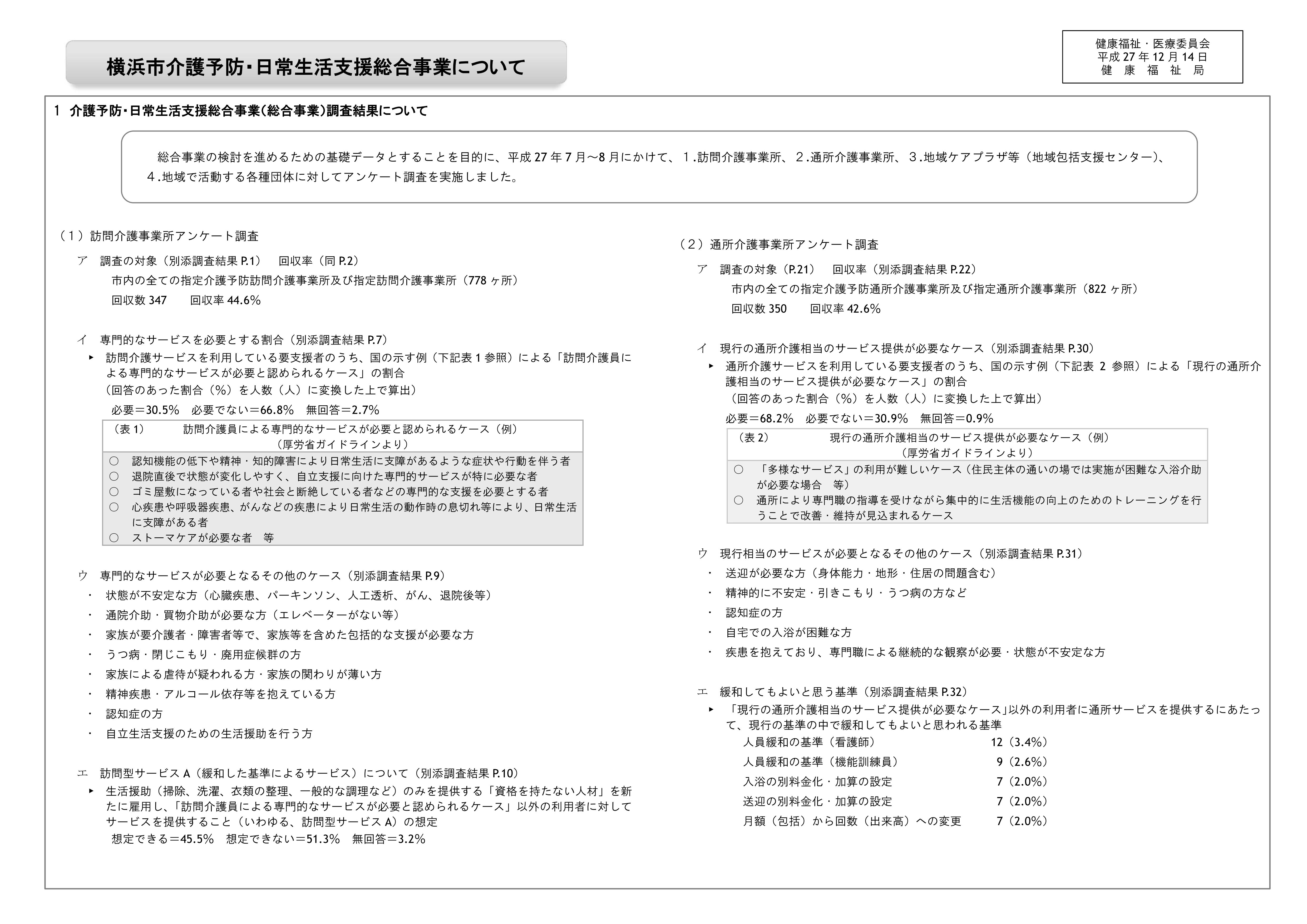

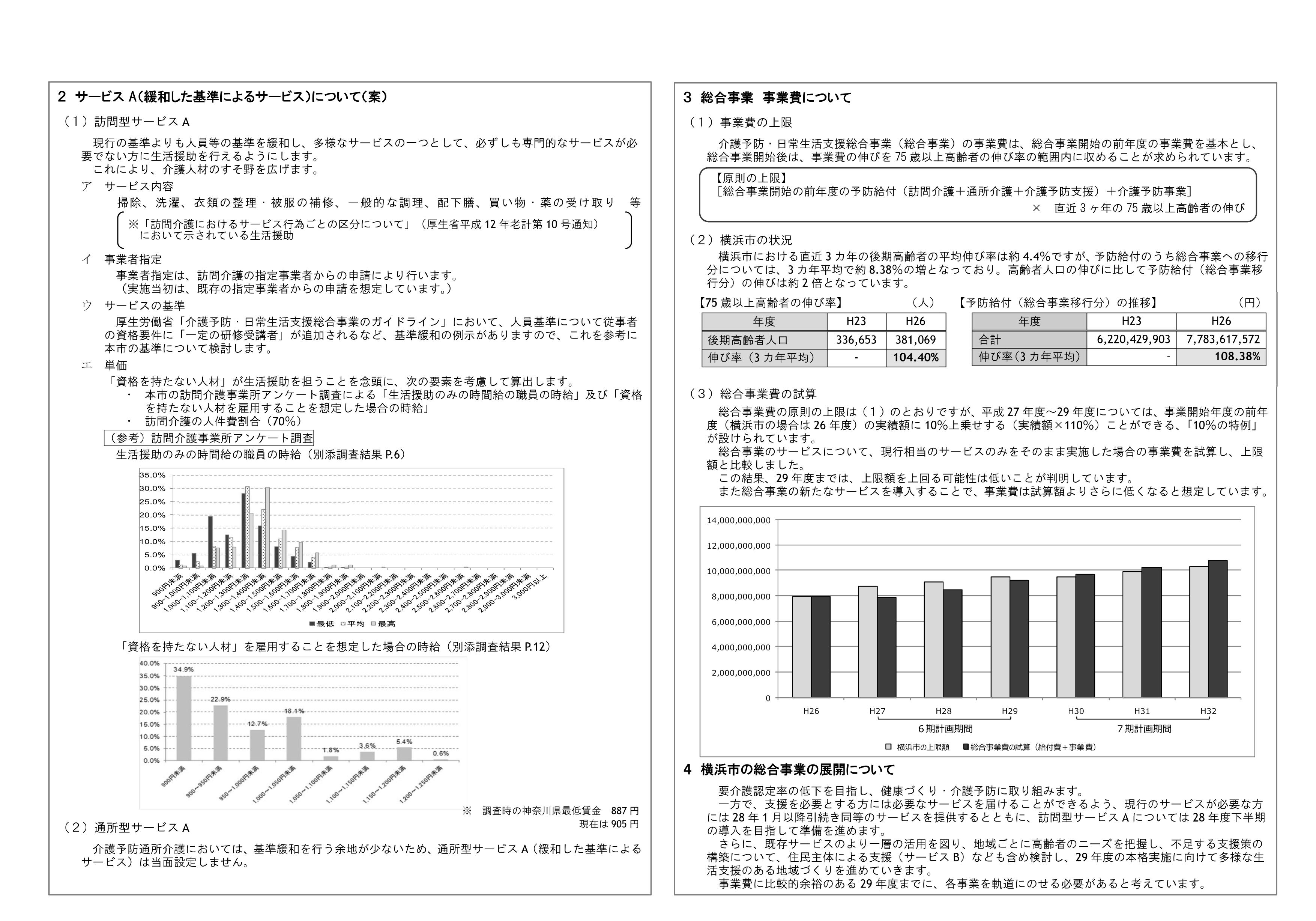

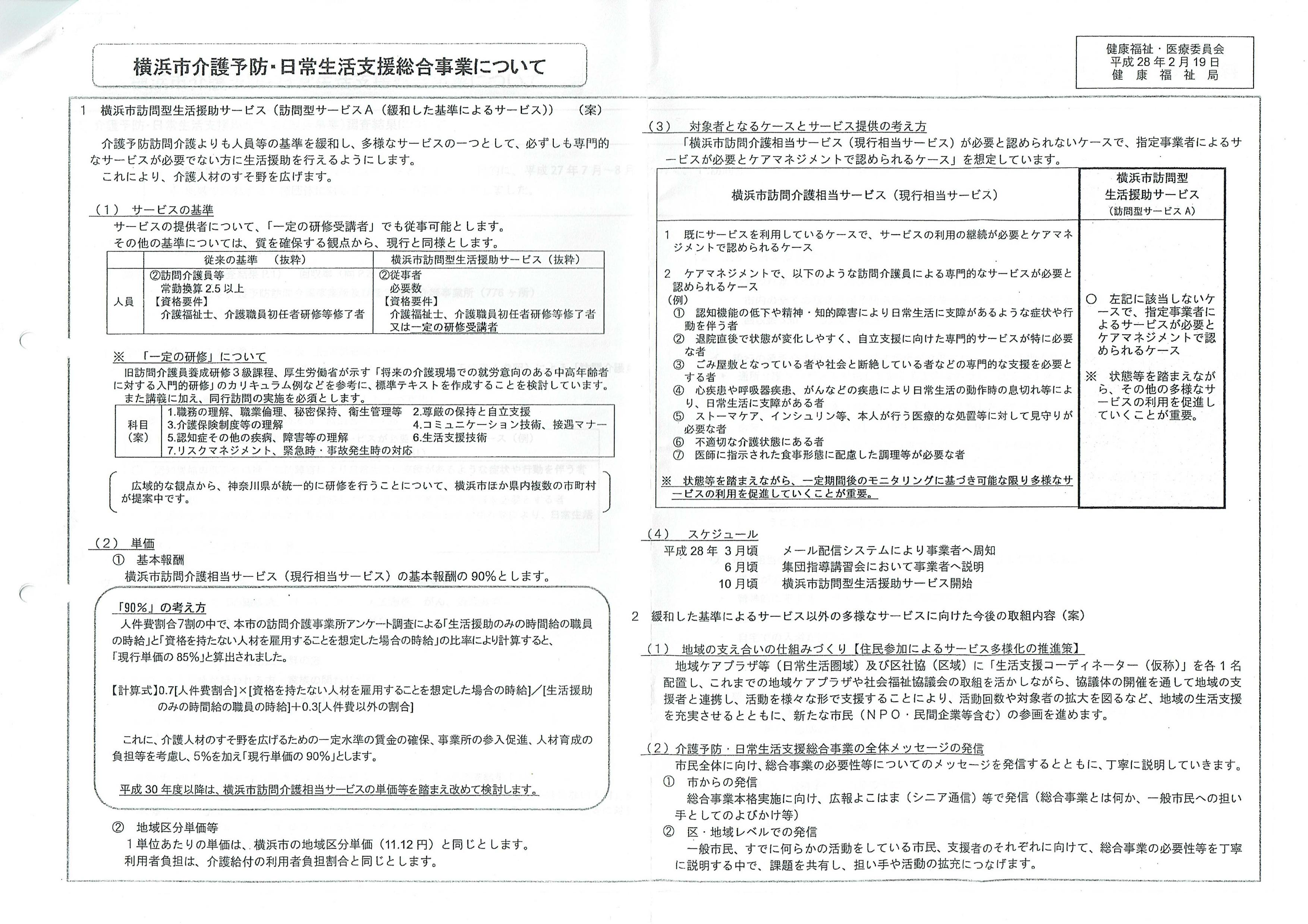

まず、訪問介護と通所介護のうち、通所介護については「基準緩和を行う余地が少ない」として緩和した通所型サービスA、つまり緩和した基準によるサービスは当面設定しないことを決めています。一方、訪問介護については、訪問型サービスA、つまり緩和した基準によるサービスを導入を決めました。その導入の理由を市はこう述べています、「現行基準よりも緩和して必ずしも専門的なサービスが必要でない方に生活援助をおこなえるようにするものです。これにより介護人材のすそ野を広げます。」とのこと。

この決定をした根拠として事業所向けのアンケートがあります。市内778か所の訪問介護事業所、350か所の通所介護事業所、その他地域包括支援センターや各種団体などにアンケートを行ったと、このアンケート結果に基づいています。

さて、基準緩和を決めた訪問型サービスAについてです。サービスの基準については、従来の「介護福祉士、介護職員初任者研修修了者」に加えて、「一定の研修受講者」としています。ここが緩和されているところです。

どんなふうに資格要件を緩和するのかということですが、ここのところはまだ明らかにはなっていません。聞き取りをしていても、座学のみの即席の資格にはしないとはいうものの、かといって初任者研修程度にするのは事業所にとって人を集めるときにハードルが高い、その兼ね合いを考えているということです。

次は、単価についてですが、現行相当サービスの基本報酬の90%にするということです。これもまた先ほどの事業所アンケートから決めたとのことです。

次に、この緩和した基準の対象となるケースについてですが、例示しているような専門家のサービスが必要だと認められたもの以外を対象とするということです。加えて、現行のサービス利用が必要だと認められたケースでも、可能な限り多様なサービスの利用を促進していくことが重要であるとわざわざ記載されていることから見て、現行の訪問介護を非常に限定的なものにしていこうという意図が透けて見えます。

これらを今年の10月から開始する予定とのこと。

さらにその先には、訪問型サービスBの住民主体の支援を導入する布石として、日常生活圏域にある地域ケアプラザ(市内138か所)などや区の社会福祉協議会に「生活支援コーディネーター」を配置することを進めています。

さて、ここまでが横浜市が進めようとしている総合事業の到達点ですが、これらをどう見るかということと改善させる方向性についてです。

そもそも、今回の動きの元になった2014年の介護保険法の改正の目的に、「持続可能な制度の 実践」が掲げられ、そのもとでいかに低コストにシフトしていくのかという流れの一環です。予防給付のうち利用度の高い訪問介護や通所介護を市町村が実施する低コストの総合事業へ移すことで、コストを落とそうとしています。そして「多様なサービス」という名のもとに、住民同士の支え合い・助け合いで、「無資格」「安上がり」なサービスを導入しようとしています。

横浜市の今の状況は、基本的には忠実に国の方針を実践しようとしていますが、通所介護についての基準緩和の導入を見送ったことは一定の評価はできます。しかし、訪問介護に基準緩和を導入し、ただでさえ低い賃金水準をさらに下げることになってしまうのは、全く問題ですし、仮に市がこう決めて、突き進んでも結局その低い水準の事業を受ける事業所や人材がなくなることになってしまいます。ここの改善は強く求めなければいけません。しかし、総合事業の事業費の上限も法によって規定されている為、国に制度改善を求めなければいけません。また、資格要件の緩和についても認められません。そもそもこの総合事業の導入目的に「介護予防に取り組む」というのであれば、現状の要支援者を要介護にならないように予防的に対応している今の訪問介護従事者の方々の努力をきちんと評価させなければいけません。認知症対応などは、基準緩和しては対応が後手になってしまいます。ケアプランに基づいて訪問介護計画で明確な目標を掲げて介護を実施している、そのことによって軽度者であっても、在宅生活の維持や認知機能や身体機能の重度化が抑制を実現できる。こうしたサービス提供を軽視することは、結果財政的にも負担が重くなるという悪循環に陥るのではないかと、逆に危惧してしまいます。

また利用者に不利益をもたらさないようにするために、チェックリストによる受給権侵害させないようにしなければいけません。迅速に実態把握をしながら対応していきたいと思います。そして、チェックリストではなくそもそも介護認定を行うことを原則とさせるような措置を取らせていくように働きかけていきます。

そして、多様なサービスについてですが、そもそも高齢者福祉の分野が介護保険導入以来、介護保険以外は高齢者福祉ではないような感があります。虐待や貧困などの「処遇困難」な高齢者が急増するいまこそ、介護保険ではない地方自治体が本来やるべき老人福祉・保険・公衆衛生などの再構築が必要です。その点でみれば、多様なサービスについては、従来サービスの置き換え・保険給付の肩代わりではなく、プラスのサービスにすべきものです。地域福祉の担い手にきめ細やかな支援を行うことで「公的な介護保険」「自治体による福祉」「地域が担う福祉」が各々の職分・役割を発揮しながら連携してこそ、地域全体で高齢者を支える取り組みも前進するのではないかと思います。

最後に、2025年の高齢化のピークがやってくる、そしてそれに備えるというのであれば、公的保険による介護・医療は、抑制ではなく充実こそ必要です。371万人もの人口を抱える横浜市の取り組みは、国の施策にも大きく影響を与えるような、良きにせよ悪きにせよ影響力があります。この横浜で、老後の安心をしっかり取り戻すたたかいを行っていくことを表明して、報告を終えます。

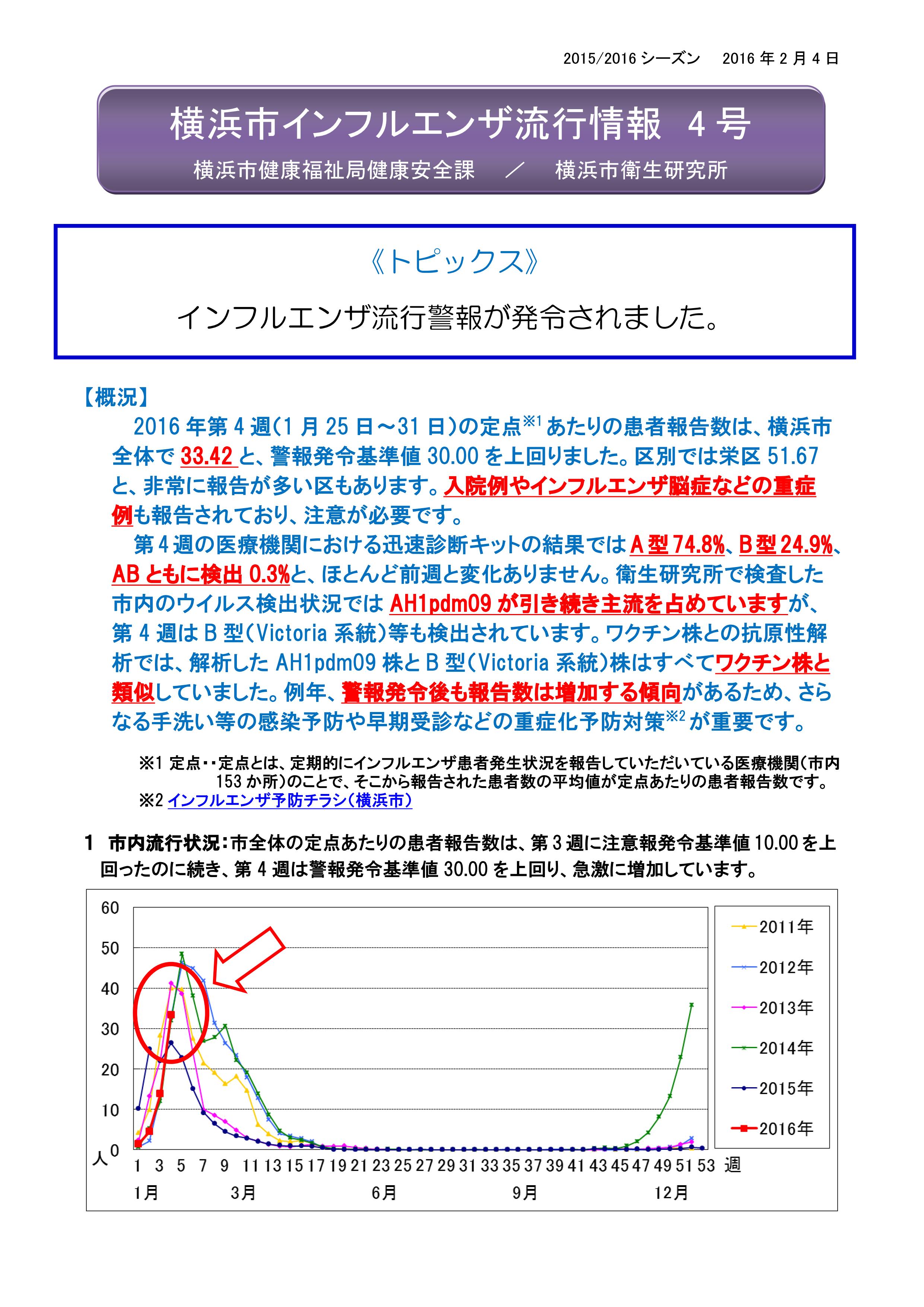

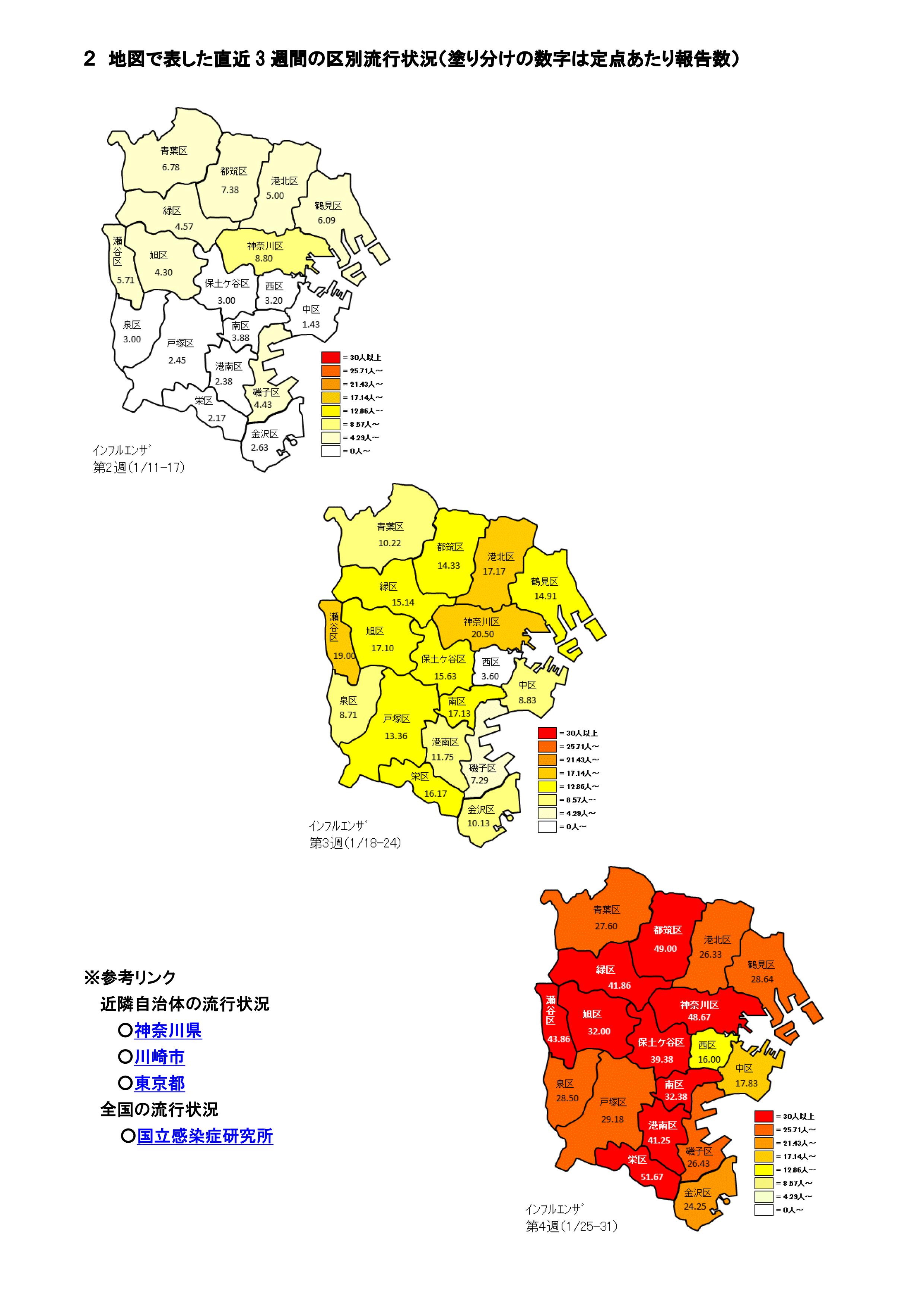

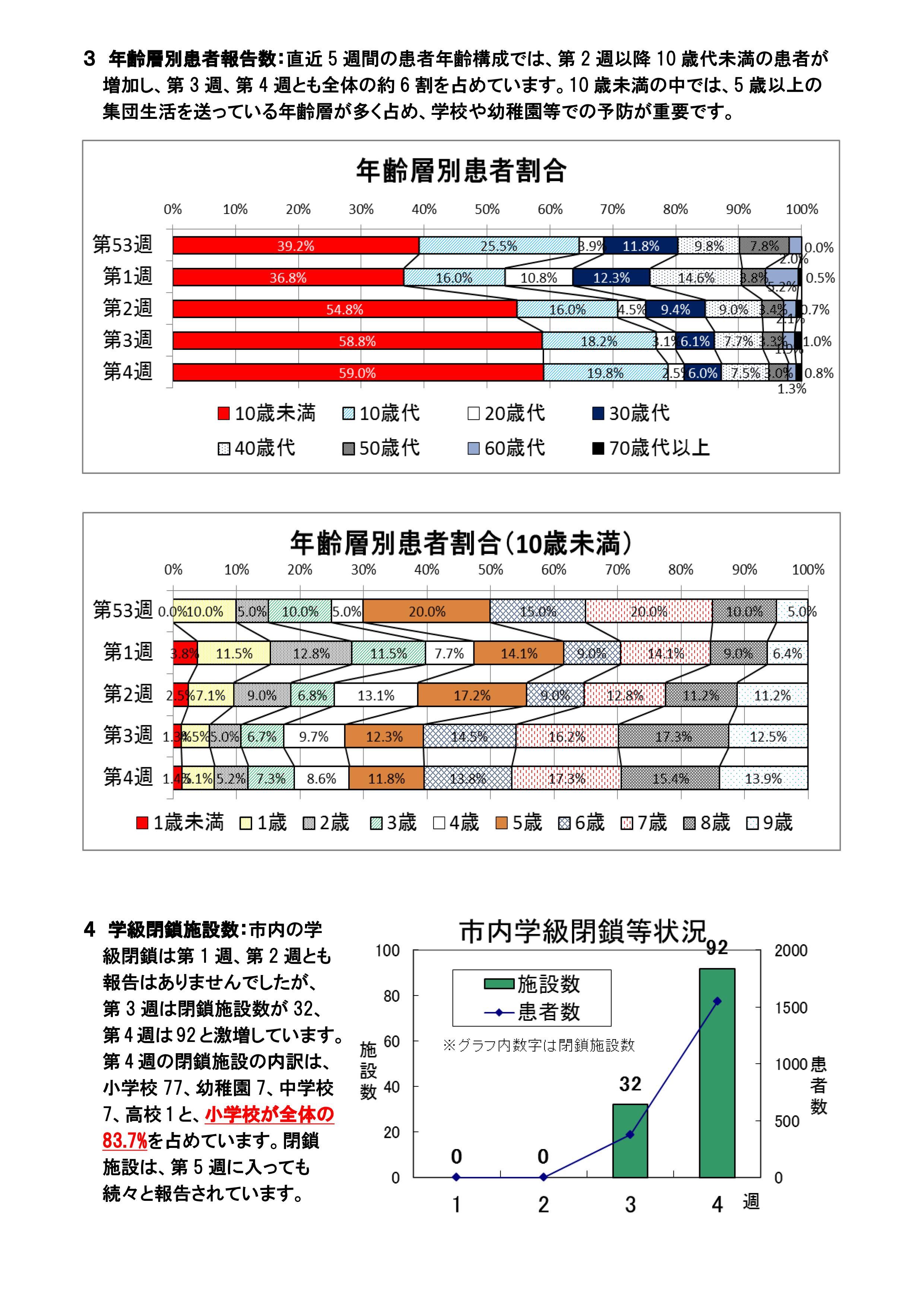

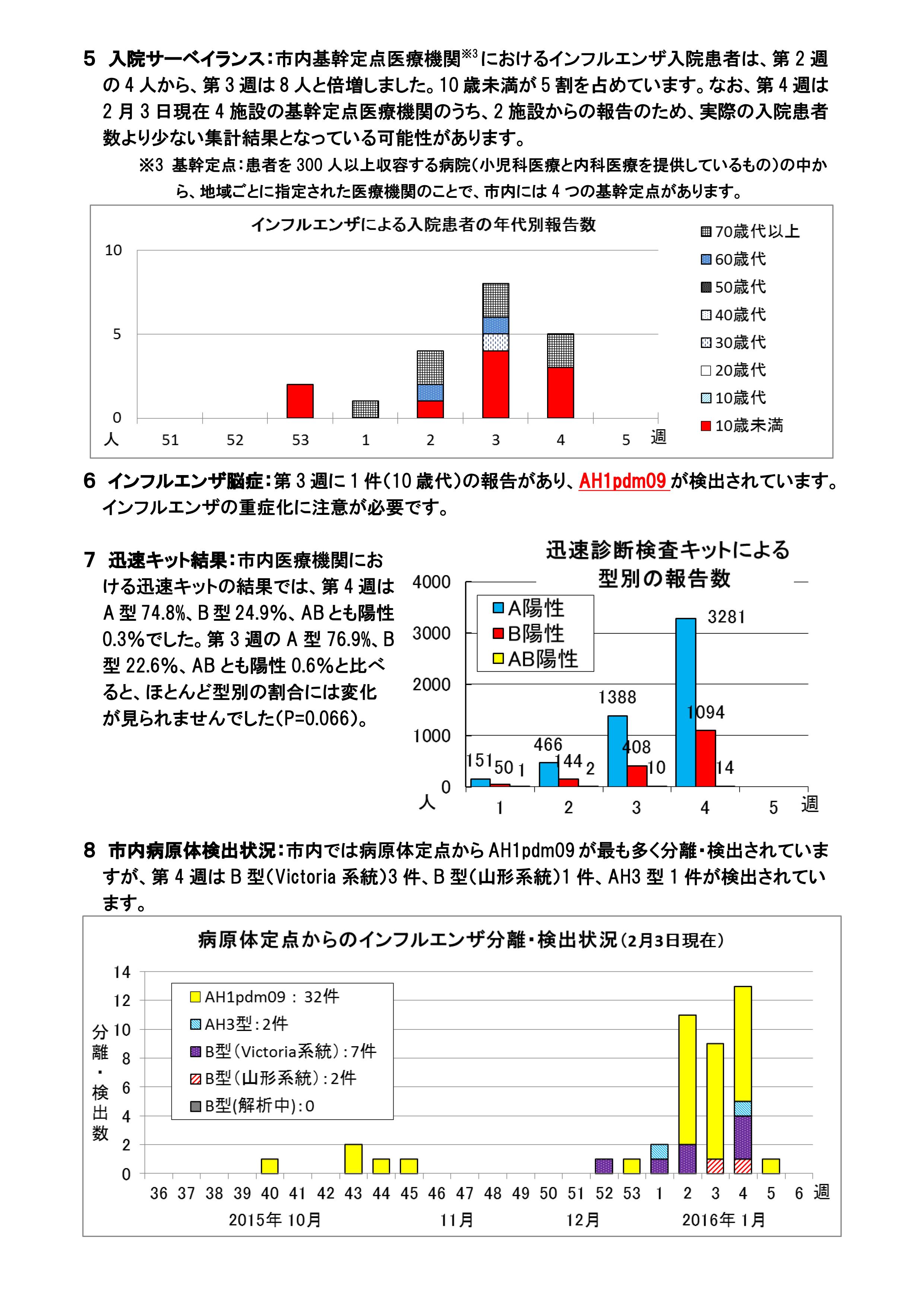

2/4 横浜市全域でインフルエンザ警報が発令されました!!