日本共産党横浜市会議員

古谷やすひこ医療・福祉

【大前進!!】 事実上の保険証の取り上げである資格証の機械的大量発行を横浜市がやめ、発行数が激減!!

悪名高かった横浜市の資格証明証の機械的な大量発行がとまりました。

資格証の制度ができて以来、ずっとその発行数・率の高さが大問題になり続けてきた横浜市。

この度、資格証・短期証の発行方針を大きく切り替えたとのこと。

どう変えたのか?

資格証については、今まで一年以上前の期に未納が一期でもあれば、機械的に発行し、納付資力があるかないかの確認はほとんどおこなわなかった。結果、昨年一年間で資格証を発行された方が医療にかかろうとするときに、短期証を発行することになっているが、この数は16368件。

この方法があらためられ、一年以上前の期で未納が一期でもあり、かつ納付資力があるのかないのかの財産調査を行い、かつ一番情報を持っている区の判断も反映させて、資格証を発行する人を絞り込む。

短期証についても運用が変更。今まで、6か月を基本にして発行していた短期証は、一年に延ばして変更。

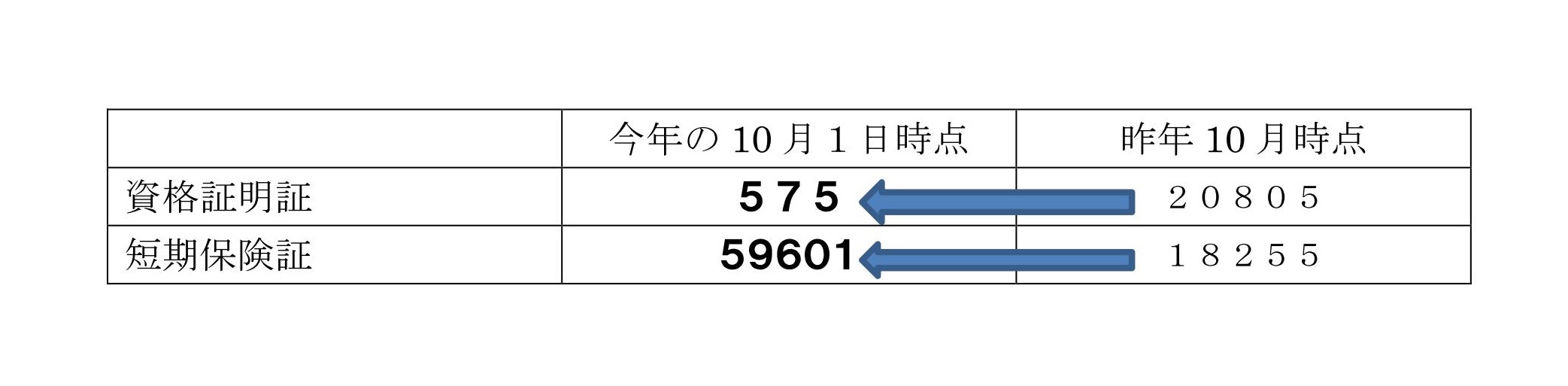

結果、資格証明証の発行数は、前年10月は20805人だったものが、今年10月は575人に激減。

短期証の発行数は、逆に、前年10月には18255人だったものが、今年10月は59601人に。

短期証の発行が激増してしまったのは、残念ですが、しかし、何はともあれ、事実上保険証を取り上げてしまう資格証明証の発行を抑えたことは大きな意味がある、と思います。資格証の発行は、事実上患者の受療権を奪ってしまうようなもので、やめなさいと言い続けた党市議団や住民運動の大成果であると確信します。

短期証の発行が激増してしまったのは、残念ですが、しかし、何はともあれ、事実上保険証を取り上げてしまう資格証明証の発行を抑えたことは大きな意味がある、と思います。資格証の発行は、事実上患者の受療権を奪ってしまうようなもので、やめなさいと言い続けた党市議団や住民運動の大成果であると確信します。

子宮頸がん予防ワクチンを接種しての副反応とみられる被害者にさらに積極的な支援を!!~10月1日 横浜市会決算総合審査での一問一答 (その五)

子宮頸がん予防ワクチン接種の副作用患者にさらに積極的支援を

古谷議員:

最後に、子宮頸がんワクチンの副反応の問題について。

子宮頸がんワクチンの予防接種が事実上ストップしてから2年以上経っています。本市は、他都市に先駆けて、因果関係は明確でない中、医療費援助などに取り組まれたことは、本当に評価したいというふうに思っています。その一方で、苦しまれている患者さんやそのご家族の方が、認定もされずに、またあちこちの医療機関を放浪しているということもよく伺います。今回、県で医療支援を行うことになったわけですから、本市では窓口機能は引き続き持つというだけではなく、さらに積極的に支援策を打ち出せば、さらに今もなお苦しんでいる患者さんやそのご家族の方の願いに寄り添うことになるというふうに思いますが、市長の見解、伺います。

林市長:

子宮頸がん予防ワクチン接種後に症状を訴える方への救済につきましては、お話の通り、先日国の審議会が開催されて健康被害救済のための速やかな審査の再開、学校生活を含めた生活面での支援の強化、原因究明に向けた調査・研究の推進など、今後の方針として示されたわけです。

横浜市といたしましては、これまで築いてきた患者やご家族の方との信頼に基づいて、引き続き相談を通じて、健康状態の把握に努め、医療面のみならず生活面の支援についても検討してまいります。

古谷議員:

名古屋市では、市内に住む7万人を対象にして、副反応の影響調査を実施すると発表して、これ全国でも最大規模の調査です。脱力感や歩行困難などの代表的な症例の有無や、接種していない人との差を調べるということです。名古屋市長は、「名古屋だけではなく、日本全体のワクチン行政にとってプラスになる」と話しています。調査対象を大規模にすればするほど、疫学的にも有効な調査になります。本当に、患者さんを励ますことなる上に、有効な啓発にもつながります。日本一の人口をかかえる政令都市の横浜が実施に踏み切る意味は大きいと思いますが、市長の見解、伺います。

林市長:

国は専門家を中心とした研究班を設置して、ワクチンと接種後に生じた症状との因果関係を研究するため、全国規模で調査を行う方針を示しております。国が調査を行うにあたっては疫学的にも有効な調査となり、接種後の症状で苦しむ市民のみなさまの救済につながるよう、横浜市も全面的に協力してまいります。横浜市は基礎自治体として引き続き患者や保護者からの多様な相談を通じて、接種後の症状やその後の体調の変化、通学状況等の経過を確認し、きめ細かく健康状態の把握に努めてまいります。

古谷議員:

今もなお、子宮頸がんワクチンの副反応で苦しんでいられる患者さんというのにぜひ思いを馳せて、対策をぜひリーディング都市として進めるように要望して、質問を終了します。

「ハウジング・プア」「生活困窮者自立支援制度」の問題についてしっかり学んできました ~第7回生活保護問題議員研修会「震災から20年。神戸で生活保護を考える」参加報告

2015年8月21~22日、全国公的扶助研究会・生活保護問題対策全国会議などが主催する「第七回生活保護問題議員研修会 震災から20年 神戸で生活保護を考える」に荒木議員と参加してきました。

基調の講演では、「住宅政策の再構築に向けて」と題して、ハウジングプアの問題を神戸大学の平山教授の講演がありました。

○諸外国に比べて日本の住宅施策は貧困。

○公的賃貸住宅の率は低く、住宅手当の制度が諸外国がある中、日本では制度そのものがない。

○日本の賃貸住宅事情をみると、低家賃の住宅が大幅に減っている。

○公営住宅の着工戸数は減り続けている。社宅も減り続けている。

○若年層の居住状況を見れば、親との同居が増えている。その主な理由は、「住居費負担ができない」53.7%。

○高齢者の居住状況をみると、基本的には持ち家中心主義で高齢者は住居費がいらないという前提での施策展開。

○社会賃貸住宅の少ない、家賃補助制度の不十分なことが問題。

○民営借家のアクセスの問題では、低所得者・高齢者・認知症・障害者等の入居拒否の問題。

○民営借家は、零細な家主が多く、それへの支援が必要。

○非正規第一世代・無年金者の加齢により、貧困拡大がさらに大きな問題となってくる。

そのほか、子どもの貧困問題についての問題提起や、薬物依存症からの復活者のお話などがありました。

翌日は、分科会「生活困窮者自立支援制度の現状・問題点・活用方法を考える」に参加。

○第二のセーフティーネットの必要性が増大。

○生活困窮者自立支援制度の具体化は、自治体毎に自由度があるので、しっかり役割を果たすようにCHECKすることが必要。

○就労準備支援事業は実施する自治体が少ない。

○結局、生活困窮者支援は、「まちづくり」につながる。

○各自治体における生存権の現状を直視し、一つ一つの改善を積み上げていこう。

とのことです。

横浜市でも、高齢者の老後の住まいの問題は大きな問題です。市営住宅が新規建設をSTOPしてから、15年近くなります。市営住宅に入れない方がたくさんいるにもかかわらず、つくらないという問題。そこで、一番の被害は低所得者の高齢者になります。

また生活困窮者自立支援制度については、横浜市はそれなりに先行して制度設計を行っているものの、まだまだ求められる水準には足りません。

今後の議会論戦の中で、しっかり生かしていきたいと思います。

「公平性」を重んじる横浜市がこんな不公平な取り扱いを行っていることについて!! ~横浜市小児医療費の無料化助成の所得制限の撤廃を求めます

今年の10月から、横浜市では、小児医療費の無料化制度が小学一年生までだったものが小学三年生までへと対象が拡大されます。その申請が今月の8月21日までとなっています。横浜市内で対象の61000人の方だそうです。お早目に、申請を行ってください。 しかし、この案内の送られた61000人のうち、おおよそ20000人の方は対象から外れてしまう。それは、所得限度額があるためです。 もちろん、行政の機能として、所得の再配分機能を持たせることは必要です。しかし、だからと言って、税金を多く収めた方が制度を受けられないというのはあまりにも不合理だし、日頃から何よりも「公平性」を重んじる行政機関がこんな不公平な取り扱いを行っていることは、何とも不合理。しかも、今回対象から外れてしまう方も、べらぼうな所得があるわけではありません。 一刻も早く所得制限の撤廃を求めたいと思います。

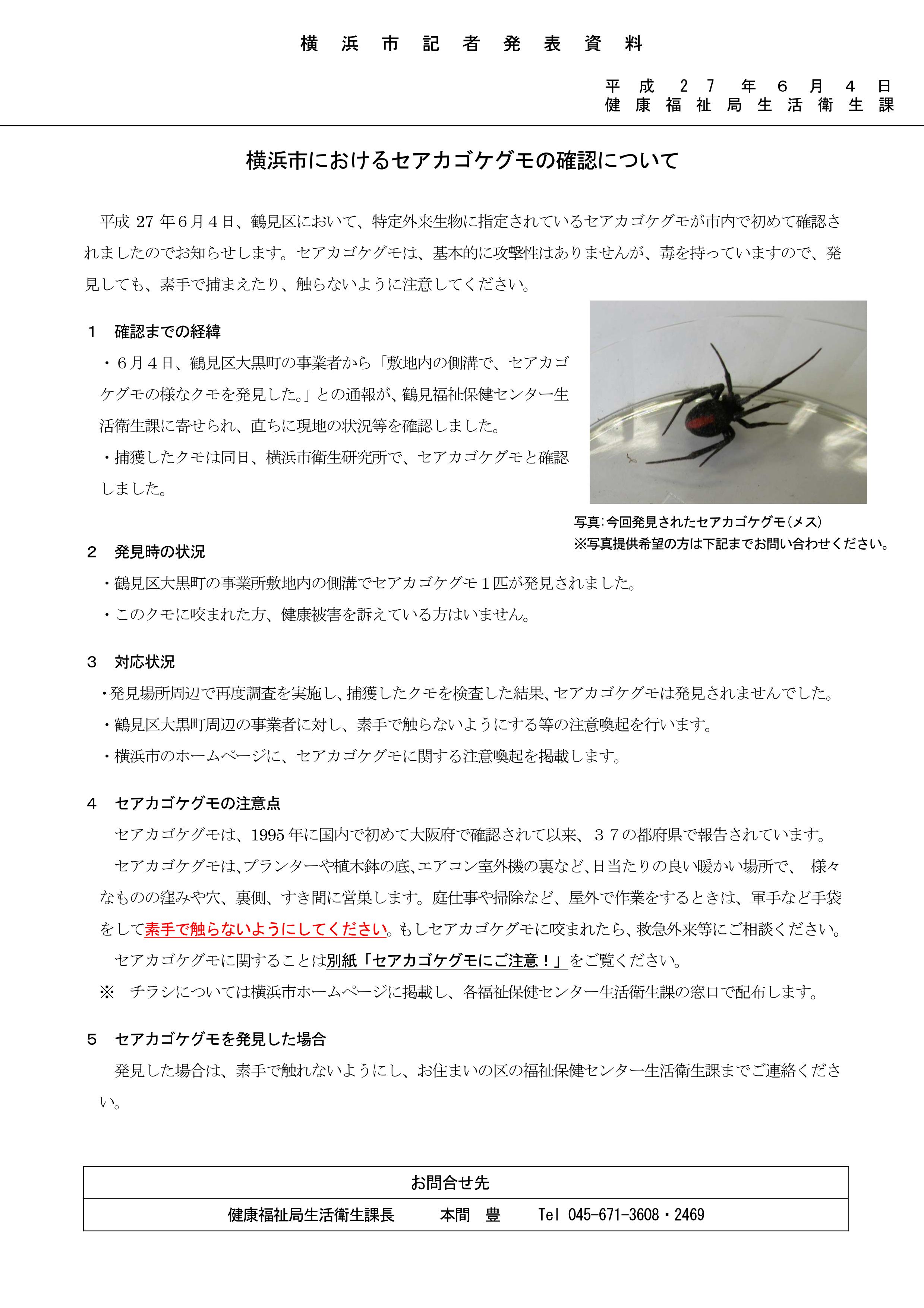

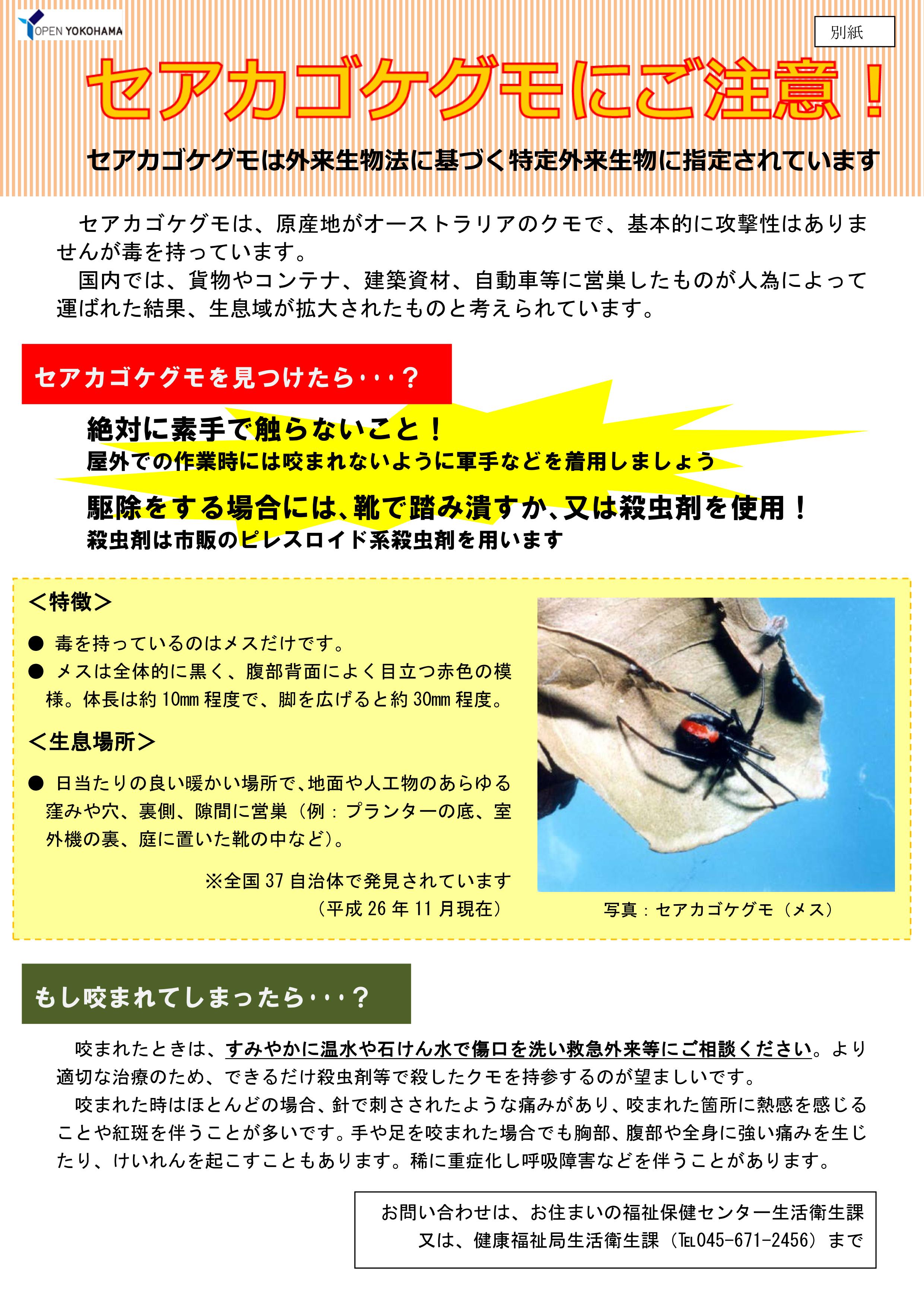

鶴見でセアカゴケグモが発見されました!!見つけても素手で触らないように!