日本共産党横浜市会議員

古谷やすひこブログ

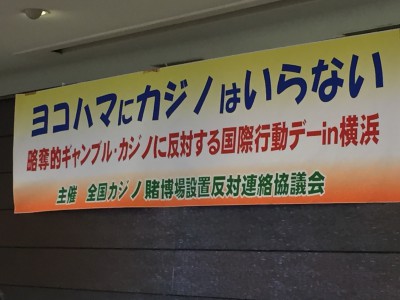

「ヨコハマにカジノはいらない ~略奪的ギャンブル・カジノに反対する国際行動デー」に参加、一言熱い連帯の御あいさつをさせていただきました!!

![IMG_0978[1]](http://furuya-yasuhiko.com/wp-content/uploads/IMG_09781-400x300.jpg)

そして私も一言発言をさせていただきました。

横浜市議会本会議場で、戦争法を廃止にする「国民連合政府」案を呼びかけました!!

戦争法を廃案にするために広く日本共産党が呼びかけをしている「国民連合政府」案について、昨日の横浜市議会の本会議場の場でも以下の通り呼びかけを行いました。

■「議案に対する討論」での当該部分 白井まさ子議員(2015.9.25) | 日本共産党 横浜市会議員団Node.insertBefore(js, fjs);

}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

// ]]>

議会の自殺行為です!! ~請願採択をめぐって当局説明が「正しいか正しくないか」は確認をする必要はない!?

9月25日 金曜日。

今日は横浜市議会第三回定例議会の現年度議案などに対する採決日。

今回上程された議案や請願などに、各会派が賛成反対の意思表示をします。

そこである問題が起こりました。

それは・・・

ある請願の採択をめぐって、その請願採択について行われた当局の説明が虚偽ではないか、というもの。

実は、今日の本会議に先立っての委員会では、私たちは「その請願は採択すべきでない」としていました。

しかし、今日の討議の中で、虚偽の答弁をしたかどうかを巡って、少なくとも嫌疑を晴らすために、本会議を散会し、運営委員会でその真偽を明らかにするか、また元の常任委員会に差し戻しをして審議を明らかにするか、そのどちらかを行うのが道理です。私たちは、その本会議場の場で集まって、どう対応するかを至急協議。「少なくとも、現時点で賛成反対を判断する材料に欠けている」として、態度を保留し、当局の説明をどの場でもいいから確認を議会としてすべきではないか、という主張をしました。

しかし、私たち以外の会派(自民党・公明党・民主党・維新の党)は、真偽を確認する必要はない、委員会も差し戻して開く必要はない、というもの。

?????

ちょっとおかしいのではないかと思う。

もし、当局説明が虚偽であるということが真実だったならば、議員は嘘をつかれて採決をの態度を決めたことになる。だから少なくとも、再説明を議会として求めるのが筋ではないでしょうか?それが仮に、当局説明が虚偽でなかったと分かったとしても!

自民党・公明党・民主党・維新の党は、説明すら求めない、したがって結論も別に変らない、のだそうだ。

やっぱりおかしい!!議会の自殺行為です。

「対策をとっても防ぎきれないギャンブル依存症」韓国カジノ問題調査視察報告会を開催 ~横浜市政がよく分かる週刊市政ニュース「こんにちは 古谷やすひこ です」2015年9月23日号

土砂流出被害の現場を調査 ~9月12日(土)付のしんぶん赤旗首都圏版に記事が掲載されました。