日本共産党横浜市会議員

古谷やすひこブログ

【3歳女児虐待案件】どうして助けられなかったのか? どうしたら防げたのか? ~横浜市会予算特別委員会総合審査の質問の全文

予算特別委員会 総合審査(3/15)

日本共産党 古谷やすひこです。鶴見区で3月4日に起きた虐待事件について質問します。今連日のように全国各地で深刻な虐待事例が起こり、今回の事件がかすんでしまうかのような状況です。

今回は大やけどを負った3歳の児童を自宅に放置された状況で発見されました。発見時には、やけどを負った部分にはラップがまかれているだけで衣服を身につけておらず紙おむつだけの状態で布団に横たわっていたということです。幸い、命に別状はないと聞いていますが、発見が遅れていれば最悪の事態になっていたかもしれません。今回のケースでは、虐待の兆候は初めから把握していて、現場の職員さんたちも一定の対応したのだとは思います。しかし助けられなかった。どうして助けられなかったのか。どうしたら防げたのか。伺っていきます。

昨年5月、他県から転入した際、前住地自治体から「要保護児童」として支援依頼を区は受けています。区は初めの受け入れの段階で、虐待のリスクについてどう認識されていたのか伺います。

昨年6月に、前住居地から支援依頼に基づき所内会議を開き鶴見区役所はこの5歳と3歳の二人を「要保護児童」として支援することとしています。法では「要保護児童」はどんな定義なのか。そして会議ではどう評価してどう対応すると決めていたのか?

その後、昨年11月5日に、中央児童相談所が親族から電話相談を受けています。この通報を児童相談所は虐待通報だと受けとめたのでしょうか?

⇒虐待との受け止めであれば、48時間以内に目視でこどもの確認をすることになっていると思いますが、実際に会ったのは1 週間後です。児童相談所運営指針ではどうすることになっていますか?

11月30日に、このときは今までの住居地ではなく交際相手宅で面接しています。鶴見区への転居当初は、親族と一緒に4人で暮らしていました。その半年後、同居の親族から虐待通報が入り児童相談所の介入がありました。その後すぐに、住居地を移動しはじめたということになります。そして12月は一切の連絡が取れていない。保育園も休みが続いていました。リスクが高まっている、急迫している事態だととらえるべきだったと思うが、なぜ児童相談所は関わりをやめたのか?

⇒児童相談所は、このときに虐待のリスクをどうとらえていたのか?

⇒そして、その虐待リスクについて保育園側とはどういう情報共有されていたのか?

区が2/12に重点アプローチをするとして、あらためて「連絡をとる」ことを決めているが、実際にはその後全く連絡をとれず、3月4日に5歳のお兄ちゃんが近所に駆け込んで、大やけどを負った本児童を発見することに至っています。ここも悔やまれる対応です。結果的に決めた対応方針が実行されていないったのは何が要因だったのか?

この経過の中で、保育園も重要な役割を持っていると思っています。きちんと情報の共有をされていたのか疑問です。初めの段階から、区は保育園に見守りを依頼しています。昨年12月に登園しなくなって結局事件が発覚するまで登園していないわけですが、区に連絡したのは登園をしなくなってから1か月を経過しています。保育園側が「要保護児童」だという認識をどこまで持っていたのかが疑問です。そこで伺いますが、区が園に見守りを依頼した際、どういう内容をどういう方法で依頼したのか?

この事案の経過をたどると、このご家族が鶴見区に転入してから事件が発覚するまでのこの10カ月の間、まともに面接ができているのは児童相談所が関わった二回だけです。その後も結局、様々な働きかけをされてはいますが、まともに会えていません。児童相談所も慢性的な人手不足の中で、虐待リスクは低いと判断して今回のケースを区の対応に引き継いでしまったかもしれません。本来法の定義では「要保護児童」は「保護者に監護させることが不適当であると認められる児童」ですから児童相談所の対応ではなかったのか。「要支援児童」は自治体、つまり本市で言えば区役所の対応であるのではないか。横浜市の基準で要支援ではない要保護児童まで区任せになってしまったことが、3歳の女の子を救えなかった原因の一つではないのか、見解を伺います。

先日出された監査報告書にも児童相談所の人手不足が指摘されています。「児童福祉司等職員の増加をはかっていますが虐待通報の増加に伴い・・・正規職員の業務量も大きくなって」いて、職員不足でアルバイト常時雇用で補っている現状が指摘されています。子どもたちを守る最前線の現場が、人手不足でアルバイト頼みになっていることについて、至急解消するべきと思いますが、市長の見解を伺います。

また同じ監査報告書には児童相談所の児童福祉士の平均の経験年数が3.3年で、半数が3年以下ということが指摘されています。市は「長期的なキャリア形成」のためには人事異動は必要だとして窓口部門・事業部門・管理部門等異なる分野への異動も積極的に行っているということだが、この方針で本当にいいのでしょうか?本市の児童相談所の最前線を担う児童福祉士さんの半数が経験年数3年未満という状況について、どう評価されているのか伺います。

児童相談所の設置数も足りないのではないかと感じます。横浜市で4か所しかなく、それぞれの一時保護所も満杯の状況です。今回の鶴見区の事例では、南区にある中央児童相談所が担当していましたが、現場に近い区が対応することになったようですが、私は児童相談所の増設は横浜では必要だと思います。子どもたちを守るために児童相談所の増設計画を持つべきだと思いますがどうか?

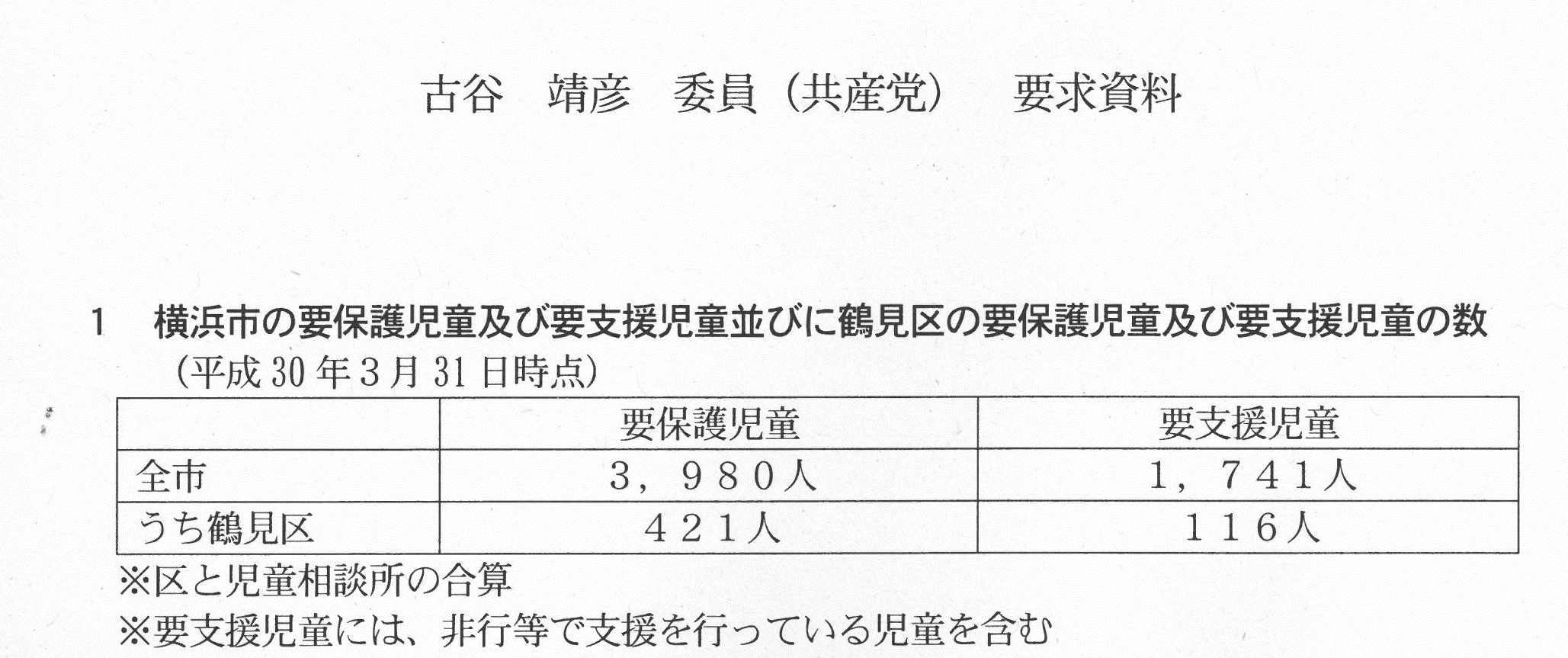

今回のケースは区の虐待対応のチームが主に対応しており、今回問題点は指摘しましたが、区の担当者が対応が全くやっていなかったとは思っていません。しかしあまりにも仕事量が多かった中で、様々な兆候を見逃してしまったのではないかと思います。また今回のケースは要保護児童への対応としては比較的軽度のケースで、ここまで重篤な結果になってしまいました。そうなると、同じようなリスクを抱えた児童は、市全体で要保護児童・要支援児童合わせてどのくらいいるのか?

要保護・要支援児童合わせて5721人いて、それに対して児童相談所の児童福祉士さんが109人、来年度は増やしたようですが、区の虐待対応チームの社会福祉職が84人、もちろんチームには他の職種が若干いますが、主には児童福祉士と社会福祉士が担当します。5721人に対して193人で対応ですが、この体制で子どもたちを守れますか?

鶴見区の虐待対応のチームでは、6人の社会福祉職が421人の要保護児童と116人の要支援児童の担当になっています。しかもその対応件数は年々うなぎ上りに増えていて、区の虐待対応チームが発足した平成26年と比較すれば3年後の平成29年には市全体で倍の件数に膨れ上がっています。鶴見区はさらに多く、平成26年度97件だったものが3年後には288件と3倍に急増しています。しかもこれに対応する社会福祉職は虐待対応専任の体制ではありません。虐待対応の社会福祉職の職員さんは、母子父子自立支援にかかわる業務(1725人受給者への対応)や障害児支援に関わる業務(747人の支給決定)などの兼務の体制になっています。市長、こんな兼務の体制でいいんですか?専任体制とすべきだし、人員増をお願いしたい。市長がいまの現状に危機感を持たれているのであれば、子どもたちを守るために、至急対応するべきではないかと思いますがどうか?伺います。

先日の大やけどの3歳女児を放置していた件で、横浜で虐待のリスクのある児童は4000人近くいることが明らかに!

大やけどを負った3歳の長女を自宅に放置して母親が逮捕された鶴見区での虐待事例の質問準備をしています。

調査の中で明らかになってきているのは、虐待件数の多さに対して虐待対応の職員さんの多忙さと人員体制の貧弱さ。

ここを解決しなければ、子どもは救えません。

少なくとも横浜市内で、同じような虐待のリスクのある児童は4000人近くいることになります!!

4000人の子どもたちを救うために、緊急の対策を!!

「4653人が”保育園落ちた” 早期対策と抜本的な改善を」 ~タウンニュース鶴見区版 2019年3月7日号

私 日本共産党 横浜市会議員 古谷やすひこ の4月の統一地方選挙に向けての決意です! ~3・3日本共産党演説会から

日本共産党 横浜市会議員 古谷やすひこです。本日はこんなにもたくさんの方に足を運んでいただきありがとうございます。議員に送り出していただいて8年がたちました。私に一票を投じていただいた皆さんの期待にこたえられているのかと、日々自問しながら活動しています。汐田総合病院で11年で働き、医療福祉の現場から政治の世界へ飛び込んできた右も左も分からない私を周りの方々に支えていただいて今の私があると本当に感謝しています。ありがとうございます。引き続き、伝統ある鶴見区での市会議員議席と県会・木佐木ただまさの再選を勝ち取らせていただきますように、初めにお願い申し上げます。どうぞよろしくお願いします。

議員になって8年間、地元でこだわって続けて来た3つのことがあります。一つは、鶴見駅での朝の宣伝です。選挙がある時でもない時でも駅に立ち続けてきました。今では通りかかる方から「今日は共産党さんがいるから火曜だね。」と言われるまでに浸透してきました。もう一つは、断らない生活相談活動です。「何か困ったことがあったら直接電話をください」と名刺に携帯電話番号をいれてお渡ししています。生活が困窮してという深刻な相談から家の猫が逃げて困っているという相談まで、今までに1000件近くのご相談が寄せられてきました。中でも印象的なのは、いわゆる貧困ビジネスで窓もない3畳一間に押し込められて毎月11万円も請求されていた方から「助けてください」との電話をもらい、すぐに区役所と連携して助け出し、今では普通のアパート暮らしをしています。この問題は議会でも追及して改善を求めました。相談の対応の後に相談者の方々から手紙をいただいた時には本当に議員になってよかったと実感する瞬間です。三つ目は、年に二回の対区交渉をずっと続けてきました。道路の問題、カーブミラーの問題、信号機や横断歩道などの要望を地域のみなさんから受けて、粘り強く改善を求めて、いくつもの改善を実現してきました。

議会の中では,あるNPO法人によれば86人いる横浜市会議員の中で、この四年の任期中、私が質問回数ナンバーワンとなりました。たくさんの質問してきた中で特に印象深いのは、中学校給食の論戦です。8年前の議会では、中学校給食の実現を求める質問をすると「共産党は愛情弁当を否定するのか」と自民党からヤジが飛んできました。しかし今では、愛情弁当なんて言うことをいう議員はいなくなりました。その代わりに今はハマ弁という名の注文式の業者弁当が導入されていますが、始めて3年余りたっても喫食率は目標を大きく下回って2%そこそこ。100人いても1~2人しか頼まないものです。明らかに失敗しています。また先日の議会でも自民党以外の会派は全て何らかの形で中学校給食の実施を求めています。完全に議会が様変わりしています。今回の選挙戦を通じて横浜での中学校給食実現の問題に決着をつける時だと思っています。全国どこでも当たり前の施策になっている中学校給食を横浜でも実現させる。どうせ周回遅れで給食を導入するのであれば、日本一すばらしい中学校給食にするために、全員で食べる、自校で調理する、食育も推進するように、いいものを提供したと思います。カジノの問題も、完全に道理に基づいた論戦で押しまくっています。当初は市長も自民党もカジノ誘致には超前向きで、カジノ誘致で税収を増やしたいと言っていましたが、カジノ反対の世論が高まり、私たちも事実と道理に基づいた議会論戦を進めていく中で、市長は白紙だとしか言えなくなり、自民党はまともにカジノ推進を言えなくなってしまいました。今回の選挙で横浜へのカジノ誘致問題にも中学校給食の実現の問題でも終止符を打ちましょう!ぜひお力を貸してください。よろしくお願いします。

前回の選挙では、党市議団は5人から9人へと躍進させていただきました。躍進した四年間で、小児医療費助成制度は大幅に拡充しました。特別養護老人ホームの建設個所数は年間300床から600床へ倍増しました。全国ワーストワンだった国民健康保険証の取り上げをやめさせました。そんな議会の中で私は、議会運営のかなめとなって他党と折衝に当たる議会運営委員会理事の役割についています。また、団の中では荒木団長を支えて副団長の任務についています。カジノや中学校給食の問題、医療や介護の問題でも、まだまだやらなきゃならないことはたくさんあります。市民のみなさんに寄り添って、頑張る党議員団をもっと大きくするために力を貸しください。

日本の平和を脅かす憲法改悪の問題、消費税増税、国政では次から次へと悪政を推し進められています。そんな中、悪政推進の安倍政治に真っ向から対決している日本共産党が伸びなければ政治は変わりません。そのために夏の参議院選挙で必ず勝ってあさかさんしいばさんを国会へ押し上げたい。心からそう思っています。そんな時に来月行われる統一地方選挙で木佐木県議と私が負けるわけにはいきません。横浜市内でも屈指の激戦区となった鶴見区は大変厳しい選挙戦がすでに始まっていますが、必ず勝ち抜いて、再びコンビで送り出してください。ありがとうございました!!

4653人が「保育園落ちた」現状の早期対策と抜本的な改善を ~2月21日 横浜市会第一回定例議会 議案関連質問 その6

古谷議員:

最後に、待機児童問題について伺います。

先日、この4月からの本市の保育所等利用新規申請状況が明らかになりました。18481人が利用申請して、内定したのは13828人。残りの4653人が一次申請では保育園が落ちたということになりました。当然、これから二次利用調整が行われていると思いますが、そもそも毎年毎年大量の保留児童が出ている今の横浜市の保育行政。もっと正確にニーズをつかんで必要な施設整備を行うべきです。

2月の初めに、4月の保育園が決まっていない状況というのは、職場に復帰できるかどうかなど切実な問題です。もし受け皿が足りないというのであれば、行政の怠慢です。SNS上では、「#保育園落ちた#横浜」として、たくさんの声が出ています。

「通える範囲で10以上書いて希望園全て落ちた。二次募集一歳児枠ゼロ。働かなきゃ生活できないのに。」「保育園落ちた。保留児童なので待機児童ではありません!って書かれてもね、同じだよ。二次申請受け付けているところって区内でもかなり遠い。」「生まれて二週間で保育園の申し込みをして4月からの入園に賭けたのに落ちた。保留児童の仲間入り。通いにくい非現実的なところの申し込みをするしかないのかな。」こんな声が出ています。

最終的には二次利用調整をしても不満が出されています。申請された方に対して、一連の選考過程について、説明責任を市は果たすべきだし、積極的に説明することを広報すべきと思いますがどうか、伺います。

林市長:

待機児童についてご質問いただきました。申請者に対する選考過程の説明責任についてですが、保育所等の利用調査にあたっては、保育の必要度に応じた優先順位の基準を定めています。その基準を利用案内やホームページで広く周知しています。また、申請者から開示請求があった場合には、利用調整結果に関する個別の状況について示しています。

古谷議員:

私は、待機児童問題を解消するためには、3つの視点が必要だと思います。一つは、ニーズに合わせた認可保育園の増設。もう一つは、保育士の抜本的な処遇の改善。そして最後は現行の保育士の配置基準の引き上げ。この3つが伴わなければ待機児童問題を解消することはできません。

では今年度予算ではどうでしょうか。保育ニーズに基づき保育所整備を進めているというものの、毎年保留児童数は4000名を下ることはありません。全国一の保留児童数です。今までの保留児童数の推移を鑑みて、保育ニーズ見込みを見直して、保留児童を減らすような施設整備に取り組むべき思うがどうか伺います。

林市長:

保留児童を減らすよう整備すべきとのことですが、保育ニーズの見込みは5年に1度、ニーズ調査に基づき算出しています。この数字の中には横浜保育室、一時保育の利用者など様々な状況の方がいます。コンシューズが保護者の状況をきめ細やかにお聞きし、適切な保育施設をご案内するなど、一人でも多くの方が利用できるようにすることが大切だと考えております。

古谷議員:

今後、幼児教育の無償化が実施され、さらに保育需要が高まります。施設整備を進める際には、当然保育現場で働く方々の処遇改善や配置基準のさらなる引き上げも必要ですが、見解をうかがいます。

林市長:

保育士の処遇や配置基準を改善すべきとのことですが、経験年数7年以上のすべての保育士等に対する月額4万円の処遇改善を引き続き、本市独自で実施します。さらに、国の新しい経済政策パッケージを踏まえた1%相当の処遇改善も実施します。配置基準はすでに本市独自で国基準に上乗せしておりまして、現時点でさらなる引き上げは検討しておりません。引き続き、保育士確保に全力で取り組んでまいります。

古谷先生のお話の通り、この保育士さんの処遇改善については、大変私も課題だなと思っております。やはりこれを解決することが、非常にですね、子ども達の保育に対して、大切な基本的なことであろうかと、本当にこのまま行きますと、介護の方もそうでございますけども、私自身も心配でなりません。ですから、市としては、できることを本当に今、最善にという考え方でやっておりますので、引き続き国に対してもですね、改善については、いろんな機会を通して、訴えをしているところでございます。よろしくお願い申し上げます。

【第二質問】

古谷議員:

待機児童についてですが、こんなに苦労するなら子どもを産むんじゃなかった。こんな悲痛な声まで聞いています。必要な整備数の拡充をすべきです。再度見解を求めます。

林市長:

待機児童の施設整備の拡充についてもっとしっかりやれというかですね、足りてないじゃないかっていうことでございますが、ただ私としてはですね、この横浜市の人口のスケールにおいてはですね、かなり私は精一杯やってるんじゃないかと考えています。私自身がもう本当にこれは自分の信念で行っておりますのでね、または無償化になってきます。さらにあの大きな問題が、またそれに対応してるのは厳しいですが、その中で決してですね、担当の子ども青少年局も決して諦める事をしておりませんし、なにしろ一人でも保護者の方に、お子さんに寄り添いたいという気持ちでやっております。先生のご意見は、十分それをお伺いしておきますけど、今の段階ではそういうふうに答弁させていただきたいと思います。以上ことを申し上げました。