日本共産党横浜市会議員

古谷やすひこブログ

【視察報告】 「重機も人の手も足りない!!」発災後一カ月たつのに、いまだ生々しい豪雨災害被災地の現在の様子 ~広島県坂町の現在の状況

8月7日、豪雨被害のあった広島県の坂町へ、みわ議員と被害状況の視察に行ってきました。

ちょうど、一か月前、広く西日本一帯を襲った豪雨災害。平成に入って最大の災害と言われています。

中でも広島県は、一番死者数も多い、甚大な被害を受けたところです。

そんな被災地の広島県坂町に、みわ議員の親類が被災されたということで、一緒にお話を伺ったり、周辺の被災した様子を見させていただきました。

広島駅から山陽本線に乗車すると、坂町までは通じていますがその先はバスでの振り替え輸送となっています。

坂駅を降りると、すぐその辺り一帯が冠水した地域だとのこと。

流れてきた泥を袋に入れた土嚢が置き場がなく積みあがっています。

泥流は、私の身長をはるか超して流れて来たようです。

泥流は、私の身長をはるか超して流れて来たようです。

町内には、動いている重機をあまり見かけず、これは他所から来た「災害支援」のための重機。

その他は川を浚渫している重機ぐらいしかありませんでした。

そのために、いたるところの排水溝が詰まってしまっていて、しかも粘度が高い泥。

それをボランティアの方々がスコップで掘り出している状況。一か月もたっているのに、その状況。

ゴミの置き場や土砂の置き場は、公園を活用しています。

坂町では、今回の豪雨で川の堤防が決壊したわけではなく、全てオーバーフロー。つまり川で流せる量を超える量の雨が降ったため、堤防を越えてしまった。そのうえ、大量の流木や自動車などが流れてきて橋に引っかかり、さらに水が道路へと流れだしてしまった。

被災を受けた方にお話を伺ってみると、

「もう5日の昼ごろから雨がすごくて・・・。翌日の15時52分、土砂災害警戒情報が発令された。その後県全体に大雨特別警報が発令。19時58分に、町全域に避難指示が出された。私たちは、いつも土地が降り方の雨だということで、その前から避難所へ車で逃げていた。」

「近所の人にも声をかけたけど、『お風呂に入ってから逃げるね』と言われたので先に行った。その近所の人は結局、逃げようと思った時には車がつかえないので、土砂降りの中、避難所へ歩いて行った。」

「というのも、この辺りは、本当に災害のない地域。台風も大雨も地震もない。今回警報が出ても、『まさか』と思った人がたくさんいたのではないか。」

お話を聞いた方からは、今回の災害を受けて、事前に準備をしておいた方がいいとして気づいたことをお話しいただきました。「避難場所は決まっていても自動車の駐車スペースをどうするかは考えておいて方がいい。」

「町内全域に避難指示が出たが、そもそも全員が避難できる所はないので、今回も逃げられない人は屋内の二階以上へと上がるようにとアナウンスしていた。」

「うちにある井戸があって、本当に役立った。もっと行政的にも、井戸を普及させることが必要ではないか。」

「被災後に、泥が入ってきた床下を乾かすために扇風機などを使っていたり、水道を大量に使っていたが、それらはどこまで災害対応でみてもらえるのか、早くアナウンスしてほしいし、できれば事前に決めていてほしい。」

「土嚢袋やブルーシートは、どこのうちでも必要なので、全世帯に配布できるように日頃から準備をしておいてほしい。」

「情報の出し方はよくよく考えてほしい。うちは同報無線がよく聞こえるところだが、それでも大雨で聞こえなくなった。なので、テレビやFMラジオ、スマホなど、いろんな方法を組み合わせて情報発信をしてほしい。」

「最後に、職員が少ないことが決定的。こういうところに広域合併の弊害が如実に出ている。あとは、スペシャリストの職員さんがいなくなっていると感じる。」

帰り道、

とても被災して一か月もたっていると思えないような、生々しい被災状況。

ボランティアさんの動きはよく見かけるものの、重機はあまり動いている様子は見えない。

いまだに、100人以上が避難所生活をしているとのこと。

一刻も早く支援の手が必要だと感じます。

横浜で発災した場合はどうするのか?

今回の知見も経て、しっかり提案していきたいと思います。

横浜市の教科書採択方法の改善を求めた結果は・・・ ~8月1日、来年の中学校の道徳の教科書採択がありました

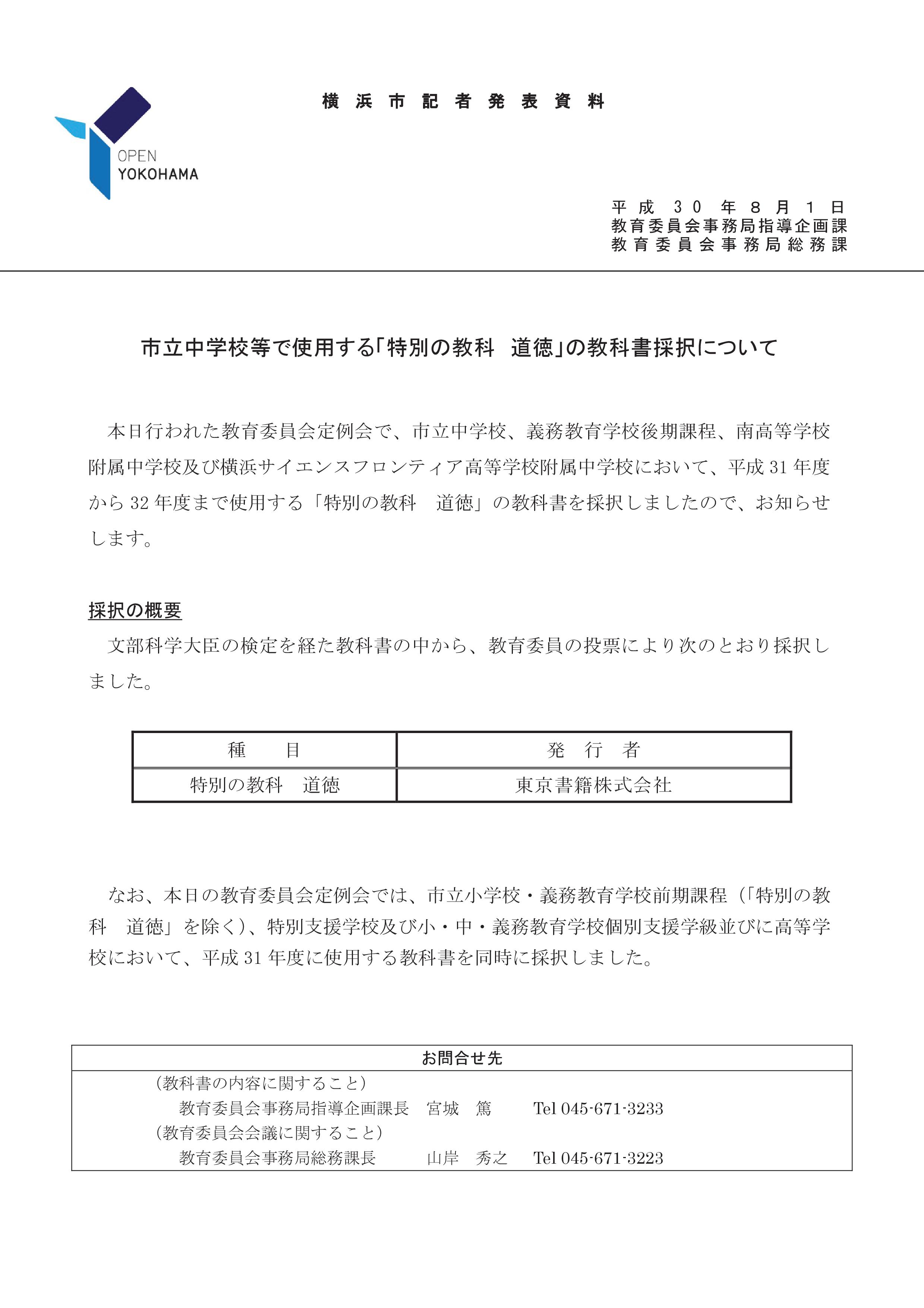

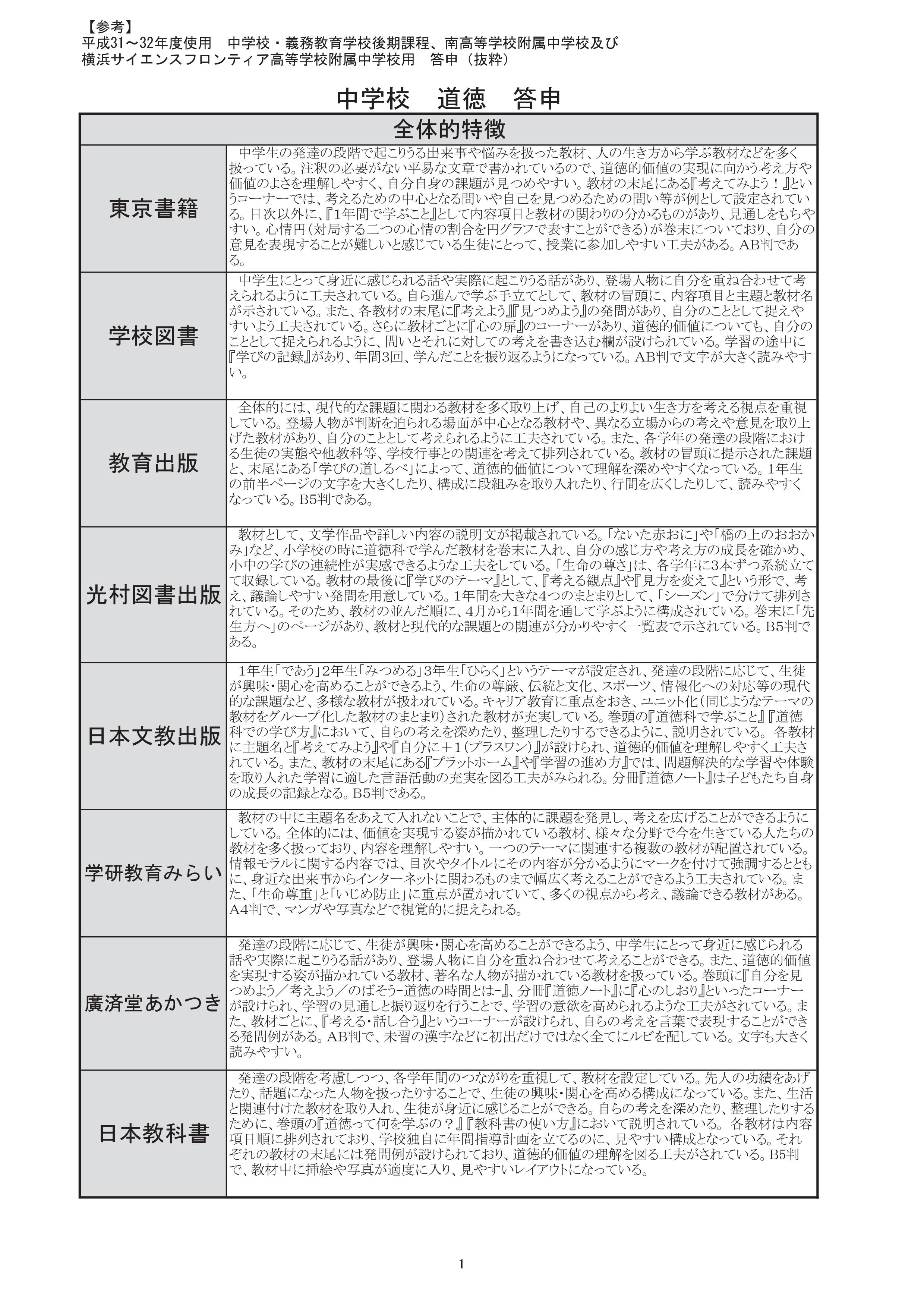

本日(8月1日)、横浜市教育委員会で来年度から中学校等で使われる道徳の教科書が「東京書籍」に決まったと発表しました。

私たちは、道徳を教科化して評価していくことそのものに反対しています。

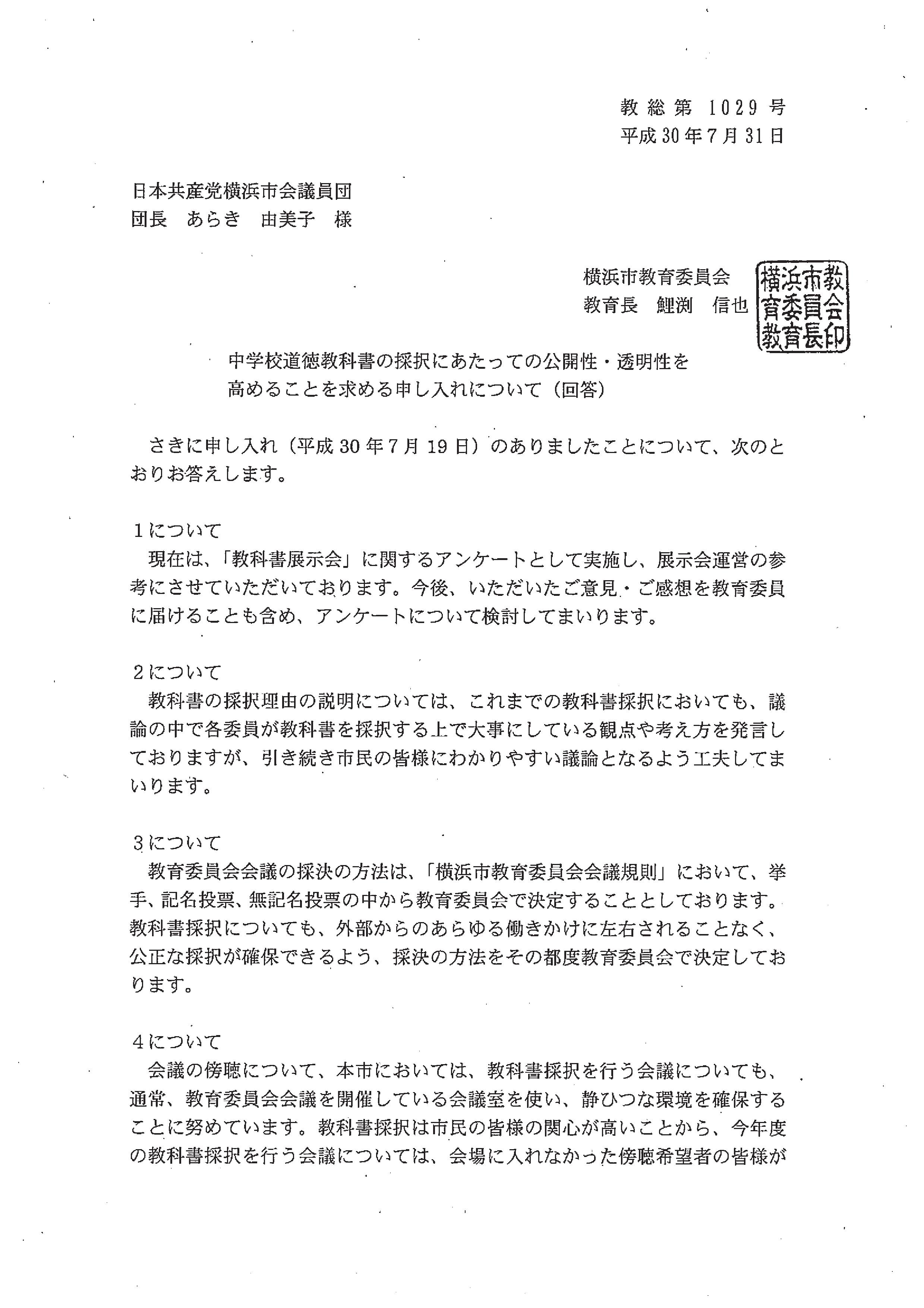

しかし、この間、本市の教科書採択が公正かつ適正に行われるように、実際に教科書を使う現場の声がより反映されるように、7月19日付で以下の通り申し入れを行い、その回答が8月1日付けでありました。

1、教科書展示会で寄せられたアンケート用紙は事務局扱いに留めることなく、審議に活かされるよう教育委員全員に届けること。

2、審議に当たっては、委員が教科書名をあげて評価や意見を述べるよう改めること。

3、投票は記名投票とすること。

4、会場についても傍聴希望者全員が直接傍聴できる会場に変更すること。あわせて資料を配布すること。

5、学校現場の意見・集約は、調査員に留まることなく、緊急に学校の意向を把握する手立てを講じること。

6、教科書取扱審議会の答申は、答申時点で市民に公開すること。

回答は以下の通りです。

全体的にしぶい回答ですが、申し入れの1の教科書展示会のアンケートの扱いについては、「検討」するとのこと。

引き続き、横浜市の教科書採択がより開かれたものになるように改善を求めていきたいと思います。

横浜から脱原発のエネルギー政策をすすめよ!! ~横浜市地球温暖化対策実行計画(改定素案)についての日本共産党からの修正の申し入れを行いました。

本日の夕方、横浜市長あてに、「横浜市地球温暖化対策実行計画(改定素案)についての日本共産党からの修正の申し入れ」を行いました。

2018年7月25日

横浜市長 林 文子 様

日本共産党横浜市会議員団

団長 あらき由美子

横浜市地球温暖化対策実行計画(改定素案)についての日本共産党からの修正の申し入れ

横浜市地球温暖化対策実行計画の改定にあたってのパブリックコメントとして、大都市横浜が率先して全国自治体の先頭を立って温暖化対策を推進することを期待して、再生可能エネルギーに限定した日本共産党市議団の意見を述べます。改定素案への反映を要望するものです。

1、脱原子力発電、脱石炭を計画の基本に据えること。

日本の温暖化対策、エネルギー政策は3・11東日本大震災による東京電力福島第1原子力発電所事故によって大きな転換を強いられています。2014年3月策定の前計画はこの認識をもとに作成されています。前計画は、2011年3月に策定した計画の改定版ですが、計画作成の背景として「東日本大震災以降、我が国の温暖化対策やエネルギー政策をとりまく状況は大きく変化しており、再生可能エネルギーやコジェネレーション等を活用した自立分散型エネルギーシステムの導入による、災害に強く低炭素な地域づくりが国を挙げての課題となるとともに、原子力発電への依存を引き下げていくことが方針として打ち出されている」と説明しています。そして、第二章「計画の基本的事項」では、基本方針として「原子力発電や化石燃料に過度に依存しない、地域におけるエネルギーの創出と地産地消の推進」を掲げています。基本認識と方向性は、脱原子力発電、脱石炭という世界の趨勢に沿ったものでした。しかし、改定素案には、脱原子力発電、脱化石燃料という視点が全く欠落しています。人類にとって未完成の技術である原子力発電への依存からの脱却は今や世界の流れとなっています。再稼働をめざす国の政策はこの世界の流れに逆行するものです。国策への追随では、地方自治体の存在意義が問われます。横浜市の自主的判断で原発ゼロの旗を掲げることが必要です。

2、市内温室効果ガス排出削減の中長期目標の設定にあたっての電力の想定排出係数を見直すこと。

改定素案は、2013年度を基準年とした削減目標を2020年度は22%、30年度を30%としています。国の目標(30年度26%)より高く設定していることは評価できます。しかし、そもそも国の30年度目標は、国際的基準である1990年比に直すとわずか18%削減にすぎません。日本政府の対応の抜本的見直しが求められます。

また削減目標を設定するにあたって、電力の想定排出係数を、2020年度は原発事故前の2010年度の係数としています。排出係数は、電気の発電の際に燃料の燃焼に伴って排出されたCO2量を供給した電力量で除した数値です。東電の2010年度の排出係数は、0.375kg-co2/kwhですが、2016年度は0.486 kg-co2/kwhです。原発事故以降の石炭火力発電による大量のCO2排出の実態を示しています。2010年度の係数で20年度の排出量を測れば実際の排出量より低くなることは明らかです。その分削減量が増えるのは確かですが、それはあくまで机上の計算であり、環境負荷の実態を覆い隠すことにつながるだけです。2030年度の排出係数は、国の計画を踏まえた係数0.370 kg-co2/kwhとしています。そもそも国の計画は、2030年度の電源構成を原子力22~20%としており、原発に固執したものです。原発の再稼働・老朽原発の運転延長・既存原発の建て替え・新設を前提とした国の政策に同調することを市民は求めていません。国の枠内での取り組みに拘らない計画に見直すことを求めます。

3、前計画の到達点と総括を明らかにした上で、再生可能エネルギーの設備導入量目標を引き上げ、その目標を達成するための具体的対策を盛り込むこと。

前計画は、再生可能エネルギーに関して、短期・中期の目標とともに事業量目標を示し、目標達成のための取組方針と主な対策・施策を定めています。しかし、改定素案には、この取組みについての到達点も総括も明らかにされていません。前計画が掲げた、設備設置のための誘導策の検討、太陽光発電等設備への設置費助成、再生可能エネルギー導入検討報告制度の充実、地域密着の普及啓発、設置事業者に対する優遇措置などの施策ごとに到達点を把握し、課題を整理することなくして次の手立てを講じることは不可能ではないでしょうか。

改定素案は、横浜の将来像の各論の一つとして「再生可能エネルギーを主体として巧みに利用しているまち」を掲げ、基本方針として最大限の再エネ導入と水素社会の実現を謳っています。そして再生可能エネルギーの設備導入量目標を20年度43万KW、30年度59万KWとしています。目標は、前計画を踏襲したものであり、パリ協定の締結、猛暑・豪雨の多発など異常気象現象を踏まえた目標とは到底言えません。引き上げが必要です。

再生可能エネルギーの特性は、市民、地域主体が取り組むのに適したエネルギーであり、それが可能だということです。自治体政策として市民の取組を支援するソフト・ハード両面の支援策が奏功すれば、普及が急速に進むことは間違いありません。この視点からの再生可能エネルギー普及に関する対策・施策の抜本的拡充が求められます。改定素案のそれは、再生可能エネルギー導入検討報告制度の実施、市内の再生可能エネルギー・未利用エネルギーの導入・自家消費の促進、公共施設等における再生可能エネルギー等の導入拡大、ごみ焼却工場の長寿命化工事・建替等による発電能力の向上を掲げています。この記述は方針を示しているだけではないでしょうか。はたして実行計画と云えるでしょうか。これでは市民、企業は何をすればいいのかわかりません。

また、その内容も不十分です。これまでの庁内での検討を積み重ねてきた到達点と知見を踏まえた先進的で先駆的な施策に果敢に踏み出すことを求めるものです。この点では、2011年3月策定の横浜市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)は学ぶところが多いと受け止めています。同計画では、普及の事業主体をつくること、普及の仕組みとして規制的・経済的・事業的手法を駆使する、地域密着の普及啓発をはじめとした社会的手法を総合的に組み合させて再生可能エネルギーの飛躍的拡大をはかるとしています。これを踏まえた施策の拡充と具体化をはかるべきです。

4、再生可能エネルギー条例の制定検討を明記すること

地球温暖化の防止に関する取り組みについて横浜市は、「横浜市生活環境の保全等に関する条例」で規定しています。条例は、地球温暖化の防止に関する横浜市、市民、事業者の責務等を定めた上に、市長には排出抑制に関する指針を、事業者には地球温暖化対策計画の作成と市への提出等を求めています。しかし、再生可能エネルギーの導入・使用の促進についての規定は見当たりません。

2011年の福島原子力発電所の事故を受けて、29自治体(2016年4月現在 龍谷大学・櫻井あかね)が脱温暖化とエネルギー転換、安全なエネルギーの確保を目的に再生可能エネルギー導入の利用促進を掲げた再生可能エネルギー基本条例を制定しています。長野県飯田市の条例はその目的を市民が主体となって地域の自然資源を再生可能エネルギーとして利用することを「市民の権利」と謳い、その市民の権利を保障するために市の政策を定めると規定しています。全国的には条例制定によって、地域での事業計画の把握、地域住民と合意形成、庁内統制、住民による再エネ事業への支援が促進されています。全国最大の基礎自治体の横浜市での条例制定は、全国に波及します。条例制定を盛り込むことを求めます。

以上

この猛暑の中、エアコン設置が認められないというのは考えられない!! ~日本共産党横浜市会議員団として「生活保護を利用している方等から熱中症患者や死亡者を出さないための緊急申し入れ」を行いました!!

記録的な猛暑が続く中、本日(7/25)、横浜市に対して「生活保護を利用している方等から熱中症患者や死亡者を出さないための緊急申し入れ」を行いました。申し入れた内容は以下の通りです。

2018年7月24日

横浜市長 林文子 様

日本共産党 横浜市会議員団 団長 あらき由美子

生活保護を利用している方等から熱中症患者や死亡者を

出さないための緊急申し入れ

今年は特に例年以上に連日の記録的猛暑が続いています。

「総務省消防庁は24日午前、熱中症の症状で16~22日の1週間に救急搬送された人数が全国で2万2647人にのぼり、1週間分の集計を始めた2008年以降では最多となったと発表した。このうち65人が死亡し、1週間の死亡者数も08年以降で最多となった。(7月24日付の毎日新聞)」と報道されています。本市でも、7月19日までの速報値で、498人の方が熱中症で搬送されているという状況です。 横浜市もホームページで、7月19日付で「熱中症に注意しましょう」と題して市民啓発の記事が掲載されています。その中で、「水分・塩分の補給」「服装への注意」などと一緒に「部屋の温度調節 ~部屋の温度は28度を目安にしましょう」「扇風機やエアコンを使いましょう ⇒気温や湿度の高い日には、無理な節電はせず、適度に扇風機やエアコンを使いましょう」と呼びかけています。

そんな中、従来の生活保護利用者は、暖房は認められるようになったものの、いまだにエアコン設置は基本的には認められていません。しかしようやく、国の新しい通知が6月末に出され新規に生活保護申請される方から一定の条件付きでエアコンが家具什器費として認められるようになりました。

しかし、従来の生活保護利用者には適用されず、命にもかかわる熱中症対策からいって

もこのまま放置はできません。 至急以下の手立てが講じられるように、申し入れを行います。

①国が6月に出した新しい通知が間違いなく対象の方に伝わるように、「お知らせチラシ」を作って新規受給者にはもれなく手渡し説明をすること。

②新規の生活保護利用者だけをエアコン設置を認めるというのは、理屈に合いません。エアコンを普通の家具什器費として認め、すべての生活保護利用者がエアコン設置を認めるよう国に求めると同時に、市としても緊急事業として行うこと。また、福島県相馬市のように、65歳以上の生活保護利用者に準ずる住民税非課税世帯の方も対象にエアコン購入・設置費の補助を緊急に行うこと。

③2017年度版の生活保護手帳のP201の「暖房器具の購入に要する費用の範囲」とのQ&Aの中にこういう記述があります。

| (問)局第7の2の(6)の「暖房器具の購入に要する費用」には、冷暖房器具の購入に要する費用を含むのか。

(答)「暖房器具の購入に要する費用」には、暖房用の器具として、暖房機能に加えて冷房機能を有する機器を購入する場合の購入費用を含む。ただし、その場合でも購入費用の上限額は、20000円となる。 |

上記のQ&Aを活用して、本市で従来生活保護を利用されている方々に対しても、エアコン未設置の方に設置が進むように市として取り計らうこと。

④当面、従来の生活保護利用者が県社協からの「生活資金貸付金」の借り入れによってエアコン設置ができ、収入認定にもしないことをすべての対象者に案内チラシを作成して手渡すこと。

⑤当面、県に対して県社協の「生活資金貸付金」を生活保護利用者がエアコン設置をする際での貸し付けがスムーズに進むように求めること。

⑥また、次の数値資料を提供すること。

今まで熱中症で亡くなった市内の生活保護利用者の過去五年の件数を明らかにすること。

本市の生活保護利用者のうち、エアコンが設置されていない世帯の件数を明らかにすること。

⑦生活保護利用者等の夏季のエアコン設置による電気代相当額を、市独自の法外援護として支援すること。

以上

横浜市のブロック塀調査は不十分!! ~7月19日付 タウンニュース鶴見区版で掲載されました