日本共産党横浜市会議員

古谷やすひこブログ

「保育士不足の根本原因は待遇の問題だと言いながら民間移管事業への推進は矛盾している」 ~横浜市会決算第一特別委員会 こども青少年局(10月4日) その一

保育士不足の根本原因は待遇の問題だと言いながら民間移管事業への推進は矛盾している

古谷議員:

日本共産党 古谷やすひこです。 委員長、スライドの許可をお願いします。

まず市立保育園の民間移管についてうかがいます。保育士確保と処遇の問題について3月の予算特別委員会の連合審査で、私は市長に対して公立保育園が買い手市場である一方、民間園が保育士確保に苦労している原因について質問したところ市長は「根本的な問題はやはり待遇の問題ここが一番の問題で他の業界との賃金のギャップがあり過ぎるということが基本的な課題であると考えております」と答弁されています。局長の見解はいかがでしょうか。

田中こども青少年局長:

基本的に保育士の確保にあたっては、給与の改善という意味で必要だと考えておりますし、そのギャップということが課題だと考えています。

古谷議員:

その課題に対して市としてやれることあると思いますが、何をやっているのでしょうか。

田中こども青少年局長:

保育士の給与の改定にあたりましては保育士が誇りと自信を持って働き続けていただくということが大事だと考えています。処遇改善については本市からも国に要望して、その処遇改善等について実現を図ってるところでございます。

古谷議員:

今答弁されたことで、他業界との賃金ギャップは改善されたのでしょうか。

田中こども青少年局長:

これまで、何度か国に賃金改善の要望をしておりまして、いくつかの実現をしていますが、特に29年度からは、このギャップがなくなるように、保育士のキャリアアップと連動して月額最大4万円の増額される仕組みが創設されたところでございます。

古谷議員:

再度、現状で他業界との賃金ギャップは改善されたという認識ですか。

田中こども青少年局長:

直接的に今時点でのそういった比較のデータはございませんけれども、国の方では、この4万円の改善で少なくとも改善が図られていくという認識で改善策としているわけです。

古谷議員:

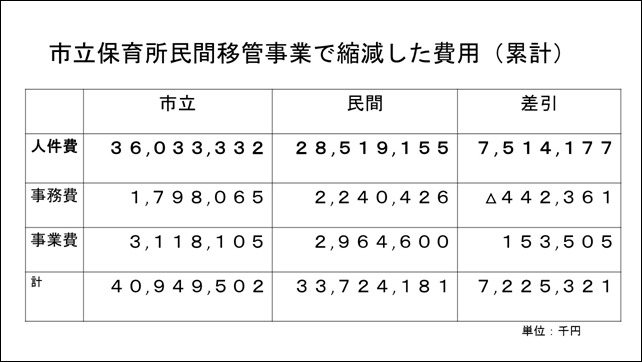

まだそれは改善されてないと思うのです。スライドをご覧いただきたい。(スライド1)

市立保育所の民間移管事業について、今まで44園が公立園から民間園へ移管をされています。そのことによって費用の縮減額が累計で72億2532万円となっています。しかしその内訳を見ると人件費、事務費、事業費という項目の中で減ったのは実質、人件費のみです。つまり本来公立園のままであれば75 億 1417万円のお金が保育士の給与として支払われていたというものが、民間移管したことによってこの分、保育士給与(負担)が下げられてしまったとなっています。市立保育所民間移管事業の事業目的である保育環境の改善を推進することには逆行してると考えますが見解をうかがいます。

田中こども青少年局長:

公民を比較しますと、市立保育所は職員の経験年数や年齢が高い傾向にありますので、相対的に人件費が高くなっていると考えております。移管後の給与については移管先の法人の職員に交代いたしますので、その法人の給与規定によるものでございます。引き続きその時点ではまだ4万円の給与改善等が反映されてないこともございますので、質が保てるように今後も給与改善としての方向で 対応していきたい。

古谷議員:

人件費(負担)をこうやって下げておいて保育環境を改善しろというのはちょっと無理があると思うのですがいかがでしょうか。

田中こども青少年局長:

目的の保育環境の改善には単に人の問題だけではなく、老朽改築等含めてございますが、人件費を下げたということではございますが、公の市立の保育所と民間の保育所の給与の比較ということになるかと思います。質の確保するためには一定の経験を持った職員の配置等も移管条件にしておりますので、それにあたらないのではないかと思います。

古谷議員:

結局市の施策としてこれ進めたわけですから、人件費(負担)下げたことには変わらないと思います。保育士不足の根本原因は待遇の問題だと言いながら、一方では民間移管事業によって保育士の人件費負担を引き下げる様な施策を押し進めているというのは矛盾だと思います。それは指摘をしておいて民間移管事業そのものを私は見直すべきだと要望しておきます。

「会話が成り立っていない・・・」「質問にまともに答えない(怒)!」ことへの教育委員会への抗議の一部始終

現在、横浜市会の第三回定例議会が開会中です。

特に、決算の特別委員会が隔日で開催されています。

副市長や局長に対して一問一答ができる貴重な場です。

そして、その質問の場に立つにあたって、その場しのぎの回答ではなくしっかり回答をしてもらうために、どういう質問をするのかの骨子を双方で確認していきます。「どういう趣旨でどういう質問をするのか」をあらかじめ通告します。

もちろん、回答によってはいろんな質問がでることまでは通告しませんが・・・。

今回、決算特別委員会の教育委員会の質問をしましたが、明らかに質問に答えていないことに対して抗議しました。

教科書採択に関するところで、その部分はこちら。

古谷議員:直接傍聴者が増えると静謐な環境が確保できないという認識なのでしょうか。

岡田教育長:本市では通常使用する教育委員会の会議室を使用しておりますけれども会議室のスペースに都合がつく限り傍聴席を用意するように努めております。

古谷議員:答えが違います。

岡田教育長:傍聴席を用意するように努めておりますので傍聴者の数が静謐な環境ということではないと考えています。

これ、文章が成り立っていません。

横浜市は現在、教科書採択であろうと通常の委員会であろうと、一切直接傍聴者を増やしていません。市民的に関心の強い教科書採択の際には会場を変えてでも直接傍聴者を増やすべきと思って質問をしたもの。

傍聴者が増えることで静謐な、つまり静かな会議の環境が保てないのかと聞いていますが、全く答えていません。

続いて、これ!

古谷議員:少し角度を変えて質問させていただきますが、教科書採択について様々な市民団体が採択方法の改善を求めて要望していると聞いています。私は開かれた教育委員会として運営していくにあたって、多くの方が教育行政に関心を持ってくださることありがたいことだと思っていますが、教育長は教育行政に強く関心を持って、改善して欲しいと要望出されている市民の皆さん、どういう存在だと思っていますか。

岡田教育長:教科書採択につきましては様々な要望が寄せられます。どのような場合におきましても緊張感を持って採択に望んでおります。

古谷議員:質問に答えていません。どういう存在だと思っていますかと聞いたのです。

岡田教育長:それはもちろん教育委員会にもあるいは教育にも非常に高い関心をお持ちの方だと考えております。

古谷議員:ぜひ高い関心を持っている市民を蔑ろにするようなやり方は止めていただきたいと思いますし、改善を求めて引き続きこの質問は取り上げ続けていきたいと思います。

これも最初の質問のやり取りがやり取りになっていません。その後の回答も何か馬鹿にされたような回答!!

他もありましたが、とにかくこんな感じで質問は通告しても回答がまともに返ってこない!!

強く抗議して、改善を求めました。

「企業主導型保育事業」は児童福祉法に基づく保育所ではないうえ、面積や人員等の基準も企業任せ!進めるべきではありません!!

横浜市会第三回定例議会の前半の山場の採決日の反対討論の中で、「企業主導型保育事業」に対する内容の告発と税率を特別に引き下げてまで進めるべきでないことを岩崎議員が討論した部分を取り出して掲載しました。

市第31号議案 横浜市市税条例の一部改正についてです。 議案は、地方税法の改正に伴い横浜市市税条例を改正するものです。問題は、「企業主導型保育事業」の固定資産税・都市計画税を1/3へと減税することです。

企業主導型保育所は、すでに横浜市内に、21カ所、定員合計428人規模で展開されています。 公益財団法人:児童育成協会の資料で明らかです。

「企業主導型保育事業」への減税について、国が参酌基準として地方自治体に示しているのは1/2です。 本市は上限いっぱいの1/3へと大幅に減税措置を講じるものです。今回の条例改正による減税措置によって、「企業主導型保育所」が、本市において、さらに拡大、加速することになります。

「企業主導型保育事業」は、児童福祉法:第二十四条「市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、・・(中略)・・当該児童を保育所・・(中略)・・において保育しなければならない。」 にもとづく「保育所」ではありません。国がこども子育て新システムのメニューとして、児童福祉法第24条の規定から逸脱して、2016年度から始めた制度です。実施主体が「自治体」ではなく、「企業」であるという点で、児童福祉法に矛盾するものです。したがって、「企業主導型保育事業」は、市の関与、指導監督ができない認可外施設です。

具体的に見るとその仕組みがわかります。「企業主導型保育事業」を行う企業は、国から認可保育所並みの助成金を受けるので、市の認可を受ける必要はありません。市には届け出るだけで保育施設を設置できます。また、利用者は、企業との契約だけで認可保育所並みの保育料で利用できます。

さらに、保育士の配置基準は、保育士が保育従事者の1/2でよいとされていること。保育室の面積や庭園面積については、「原則」とは書いているものの厳守基準としていません。事業者任せです。19人以下の場合は、調理室は不要など認可保育所の設置基準とは程遠く、また、0才から5才児の一括保育など「保育の質を確保」できる保障はありません。市長は、先の本会議での質問に、「企業主導型保育事業」は、「待機児童解消に資するものと考えております。」と答弁されました。しかし、待機児童の解消はあくまでも児童福祉法第24条にもとづく認可保育所の増設をもって対処すべきものです。

さらに、「保育の質は確保されるのか」との、わが党の質問に、市長は、「企業主導型保育は国が主体となって進めている事業で、基準や事故防止に向けた指針等を定めています。また、全施設に国及び市が、年一回、立ち入り調査による指導等を実施し、質の確保を図っていきます。」と答弁しています。しかし、国は、現時点で、立ち入り調査や指導等の指針を示せていません。「質の確保を図る」との市長の答弁は、現実を見ていないものです。

安倍政権は、「世界一、企業が活動しやすい社会をめざす」として、企業にとって「安くて使い勝手の良い労働力」の確保先として女性の労働力に照準を当てています。そして、待機児解消の切り札として、「企業主導型保育事業」に格別の力を入れています。

企業主導型を支援する国の本年度予算は、定員枠5万人を目標に、前年度比513億円増の1313億円と大幅に増額。この5万人分の目標も、本年5月時点で、すでに約4万人分を突破しているとして、目標を一気に2万人分上積みして、7万人としています。全国的には、2017年3月30日現在で、871施設、定員20,284人に対する助成が決まっています。横浜市の今回の上限いっぱいの減税措置は、安倍政権のすすめる待機児童解消政策の優等生でありたいとする意向が見えてきます。

こどもたちの健全な成長と発達を考えるならば、待機児解消は認可保育園を基軸に進めるべきです。

「高速道路工事の地盤沈下問題は、市民の財産を守る立場で取り組め」~林市長・教育長への一般質問(9/13) その十一

古谷議員:

最後に、横浜環状北線馬場出入り口での地盤沈下での住民被害について伺います。最大で13.7㎝が地盤沈下して、現在分かっているだけでも30戸が被害を受けている問題ですが、先日の首都高速が行った住民説明会では、被害の全貌どころか、どこに被害が起こったのかも全く明らかにしませんでした。質問に立った住民の方の大部分が「説明が不十分。回数も足りない」と述べても、「個別に対応します」と言って、一切それらには答えませんでした。せめて被害が起こっている地域全体の方全員を網羅するようなお知らせを行い、補償の基準なども明らかにすることは必要です。そのために、特に本市は、発注者(同様)としての立場と、市民の生命財産を守る立場で、合わせて、被害住民救済のために全面に立って対応すべきです。

地盤沈下が起きている地域については、もれなくその情報が行きわたるように、首都高に対して、対応を求めることと同時に、首都高がやらないとすれば、発注者としても、市も当該の地域住民に、情報が行きわたるようにしたうえで、救済できるまで市としても責任を持って対応すべきと思うがどうか伺います。

林市長:

最後に、横浜環状北線馬場出入口周辺の工事に伴う地盤沈下について、ご質問いただきました。お答えいたします。地盤沈下に関する情報提供と、責任を持った対応でございますけれども、今後、被害を受けたみなさまには、おっしゃっていただきました首都高速道路株式会社により、適切な補償がされることになります。これに先立って、相談窓口の設置や、説明会が実施されました。今の話だと、ちょっとまだまだ、市民の、被害に遭われた住民の方のご不満があると言うことでございますので、横浜市としても、ご不満やご心配が解消されるように、高速道路株式会社と協議をいたしまして、連携いたしまして、ご心配がないように取り組んでまいりたいと思います。

「傍聴希望する市民全員が入れる透明で開かれた教科書採択を」「教科書採択の手続きは、「記名式」などに改善を」~林市長・教育長への一般質問(9/13) その十

古谷議員:

次に、市民に開かれていない横浜の教科書採択の実施方法の異常さについて伺います。8月の道徳の教科書採択について、市民の関心の強い教科書採択の際には、川崎市でも相模原市でも、別会場をとって通常の委員会の定員からは、大幅に増やして多数の傍聴希望者を受け入れています。しかし、本市の教育委員会では、通常の傍聴者数から増やしていません。今回の8月の採択の際も、210名の傍聴希望の方が集まりましたが、24名しか直接傍聴できませんでした。残りの方は、離れた場所で、音声のみしか流れないという、前近代的なやり方の場所での傍聴にとどまっています。市教委自らが定めた「教科書採択の基本方針」に出されている、「開かれた採択の実施」にも反している状況だと思いますが、なぜ、直接傍聴者数を増やさないのか、伺います。

岡田教育長:

教科書採択の実施方法について質問いただきました。傍聴者を増やさない理由ですが、教科書採択は、教育委員会の権限と責任において実施することが法律で決められております。教科書採択が行われる教育委員会会議の運営につきましては、文部科学省から外部からのあらゆる働きかけに左右されることなく、静謐(せいしつ)な採択環境を確保することが通知されています。本市においては、通常、教育委員会会議を開催している会議室を使いまして、静謐(せいしつ)な環境を確保することに努めています。傍聴者の人数につきましては、教科書採択は、市民の皆様の関心が高いことから、会場に入れなかった傍聴希望者に対しまして、他の会場にて音声中継をさせていただくなど、なるべく多くの市民の皆様に、審議の様子をお聞きいただけるよう工夫しております。

教科書採択の手続きは、「記名式」などに改善を

古谷議員:

教科書採択について、いまのやり方は、どの委員が、どんな理由で、どの教科書を推薦するのかが、全く分からない教科書採択の委員会運営になされているのは、問題です。無記名で行われ、また、採択終了後の情報公開でも、この点については明らかになっていません。これでは、教科書採択が「公正でかつ適正な手続き」で、採択が行われたかどうか後から検証することすらできません。教科書採択は、記名式に変えると同時に、どの教科書を、誰がどんな理由で選択したかを明らかにするような運営に改善をはかるべきと思いますが、どうか伺います。

岡田教育長:

教科書採択の採決方法ですけれども、採決の方法は、横浜市教育委員会会議規則において、挙手、記名投票、無記名投票の中から教育委員会で決定することとしています。教科書採択については、外部からのあらゆる働きかけに左右されることなく、公正な採択が確保できるよう採択の方法についても、その都度、教育委員会で決定しています。また、教科書の採択理由の説明についてですが、議論の中で各委員が、教科書を採択する上で大事にしている観点や考え方を発言しています。会議終了後には、横浜市教科書取扱審議会の答申や、教育委員会会議の会議録などを公表させていただくなど、会議の透明性を確保しています。以上ご答弁申し上げました。