日本共産党横浜市会議員

古谷やすひこブログ

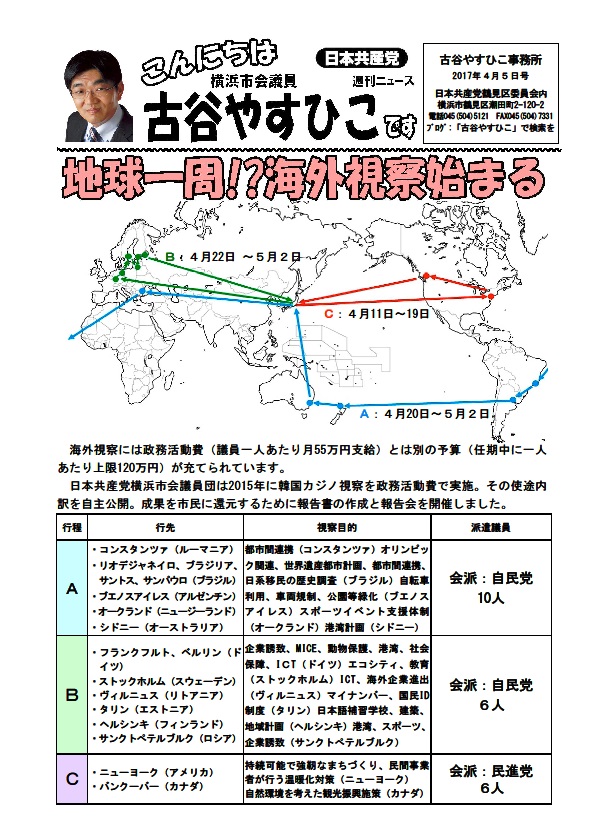

地球一周!?海外視察始まる ~週刊市政ニュース「こんにちは 古谷やすひこです」2017年4月5日号

「市場小学校がより安心して通えるように市を挙げて援助することを求めます」 ~タウンニュース鶴見区版 2017年3月23日に掲載されました!

カジノをつくって依存症を減らす方法はない! ~予算特別委員連合審査での一問一答 その九

カジノをつくって依存症を減らす方法はない。

古谷議員:

最後に、カジノを含む統合型リゾートについて伺います。

カジノ推進法が成立した所感について、伺います。

林市長:

IRにつきましては、依存症などの懸念事項への対策がしっかり講じられることを前提に、観光及び 地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資するとこの IR 推進法では明記をされているわけです。まずは前提となっている懸念事項対策について国においてしっかりと議論し、国民に説明していただくことが重要だというふうに考えております。

古谷議員:

IRについて、市税を投じてなぜ調査しているのか、本市施策において重要事項だということなんでしょうか、伺います。

林市長:

IRについては、問題を生じさせないよう対策を講じることを前提に、観光及び地域経済の振興に寄与するなどとして、繰り返しございますが、先の国会でこの IR 推進法が成立いたしました。今後国では、懸念事項対策やIRの実施に必要となる法制上の措置などについて検討するとされております。このようなIRについて引き続き国の状況を見極めながら調査研究する必要があると考えているわけでございます。

古谷議員:

市長、伺いますが、経済効果が上がれば、市長は何をしてもいいというように考えているのかどうか伺います。

林市長:

このIRについてっていう話はないんですね。そういうことは考えておりません。それは当然でございます。

古谷議員:

カジノ導入で一番市民が不安に思っていることに、ギャンブル依存症があると思います。今までの市長は、カジノの導入に積極的に発言されてきましたが、市長は、本市でギャンブル依存症が、今まで以上に増えてもいいと思っているのか、増えるべきではないと思っているのか、どちらなのか伺います。

林市長:

ギャンブル依存症は少なくても無くしていかねばならないと考えております。

古谷議員:

無くしていくというのであれば、カジノを開設するというのは明らかに私は間違っていると思います。市が調査した今までの報告書を見ても、経済効果の根拠はきわめて希薄です。またマイナス面は明白です。カジノをつくっておいて依存症を減らすという方法はありません。また、韓国では、ギャンブル依存症対策費用が、収益を上回ると報告しております。全く私は、横浜に解禁する意味は分かりません。手をあげていただきたくないとはっきりと申し上げて、質問を終えます。

リスクの高いマイナンバー制度からの撤退を国に求めよ!! ~予算特別委員連合審査での一問一答 その八

リスクの高いマイナンバー制度からの撤退を国に求めよ

古谷議員:

次に、マイナンバー導入による市民サービスの後退について伺います。

マイナンバー制度の情報漏えいについての問題ですが、以前市長は「市民のみなさまの個人の情報をしっかりと守ってまいります」とおっしゃっていました。制度が始まって、これまでの本市のマイナンバー関連で発生した情報漏洩事故について、所感を伺います。

林市長:

古谷先生、おっしゃって頂きました、これまでもマイナンバーの適切な管理に私自身は努めてきているというふうに思っておりましたが、今回の漏えい事故を発生したことは、大変申し訳なく思います。今後も事故原因に対応した注意喚起、研修などよって再発防止にしっかりと取組んでまいります。

古谷議員:

この制度の費用の問題なんですが、導入から今までかかった総額の費用はいくらなのか伺います。

大久保総務局長:

平成 27年度の決算及び28年度予算に計上されています各種システムの改修、またマイナンバーカードの作成交付など、関連経費の合計は約48億円となっておりまして、そのうち市費は約10億円でございます。また平成29年度の予算案では約13億円、うち市費として5億円を計上しております。内訳はシステム改修費などが約8億円、カードの交付や広報関係費として約5億円となっております。

古谷議員:

これだけの費用をかけて、また、ランニングコストもこれからかかり続ける、コンビニ交付での莫大な手数料も払い続けることになります。

マイナンバー制度が導入されたことによって明らかに市民サービスが後退したという点があります。市長は「利便性の向上が見込まれております」と制度導入前に答弁されておりますが、実際は各種書類ごとにみれば記載事項が増えただけです。

また、市民に身近な行政サービスコーナーも無くす方向です。さらに大手パソコンメーカーがそろって「マイナンバー情報がパソコンに入っている場合は、引き取り修理は対応不可」という見解を出しています。マイナンバーの管理義務を生じさせないためですが、どうでしょうか、私は率直にいって不便になっていると考えますし、情報漏えいリスクも高まっていると思いますが、市長の見解を伺います。

林市長:

横浜市では、平成29年1月からマイナンバーカードを利用した住民票等のコンビニ交付を開始したほか、子育てワンストップの取り組みを進めるなど、引き続き市民の皆様に利便性を実感していただくように取り組んでまいります。情報漏洩に対しては、本当に今回申し訳ございませんでした。国のガイドラインなどに基づくシステムのセキュリティ対応を強化してまいります。個人情報保護に対する職員の意識向上にもしっかりと取り組んでまいります。

マイナンバー制度は、国民の利便性向上や行政事務の効率化を実現するために導入された制度でございます。市民の皆さんや民間事業者、パソコンメーカーによる修理対応の拒否なんてお話が具体的に出ましたけど、民間事業者の皆様にも制度の趣旨をご理解いただければならないんじゃないかと思います。また、時間をかけてこれが効率が上がるようにしていくために、さらにですね、マイナンバーカードを普及していかねばならないと考えております。

古谷議員:

さらに問題があるんです。毎年5月に事業所宛てに地方自治体が発送する従業員の税額通知書、これにマイナンバーが印字されることが検討されているということですが、大問題だと思っております。事業所に自らの意思で提出していない人の分まで通知されることになります。勝手にマイナンバー付きで事業所宛てに送りつけて、厳重な管理を求めるというのはおかしいと思います。

東京の自治体の中でも、約半分が記載をしないとして、それは「セキュリティの確保が困難だ」ということであります。税の情報とマイナンバーがそろって大量に紙で出回るリスクを市長、漏えいしたら責任とれるんでしょうか、見解を伺います。

林市長:

最初のご説明どおりで、地方税法等において、個人住民税の特別徴収義務者に対して、従業員のマイナンバーを記載した税額通知書を送付しなければならないというお話がその通りだということでございます。横浜しては、法令に基づいて適切に対応するとともに、合わせて番号法に基づくマイナンバーを含む特定個人情報の漏えい防止対策を実施してまいります。

古谷議員:

市長、今回の税額通知書の問題は、記載をしなくても国からはペナルティーはありません。だからやめるべきだと思います。国の指示に従って住民にリスクが及ぶというのであれば、市長、身体を張って国の間違いを正すことこそ市長がやるべきことではないかと思います。そしてリスクの高いマイナンバー制度からの撤退を国に求めることを要望したいと思います。

下水道料金の未徴収問題で市長は責任をとるべき!! ~予算特別委員連合審査での一問一答 その七

下水道料金の未徴収問題で市長は責任をとるべき

古谷議員:

次に、下水道使用料に係る不適切事務について伺います。

この問題、16億円もの徴収漏れが見つかり、うち13億円分が市の関連施設だったという問題が発覚しました。昨年の12月に「下水道使用料に係る不適切事務に関する再発防止検討結果報告書」が出されたわけですが、どうにも私は納得ができません。まず、条例に定められた提出書類を所管局がそれを求めなかったということでありますが、公務員がこうやって条例に基づいたものが守られなかったことについての、市長の見解を伺います。

林市長:

この下水道の使用料の未徴収については、私も大変、忸怩たるものございます。というか反省しておるわけでございまして、条例で決められた届出、相手が様ですね、提出されなかったからわからなかったと言う事は、これは全くチェックの仕組みが働いてなかったということは、本当に大きな反省でございます。ということで環境創造局が厳格に届け出を求めてですね、提出していただくための仕組みづくりをしていなかったということ、そして長い間、従来のやり方を踏襲していた、だから私自身は、以後は本当に日々の役所の業務は、日々が改革でなくてはいけないということ、私自身が思っていたことがこういう形で出たってことは、私自身も本当に反省してお詫びをしたい、申し訳なく思っております。

今回の定例会で、届け出が必要なことを使用者のみなさまにお知らせをして、提出していただくための条例案を議決していただきました。今後はしっかりと処理してまいります。

古谷議員:

これで本当に再発が防止できるとは私は思っていません。また他に同じような事態が他局も含めて起こっているんじゃないかと思っているんですが、起こっていないと断言できますか、市長。

林市長:

このことについて、私、先ほど別の先生からのお話で、PDCAサイクルを回しなさいっていうお話いただきましたけど、本当にPDCAが大事だと言っている中での、こういう過去のやり方を踏襲していたということですね。大変反省でございます。そこで、昨年の12月に、再発防止検討委員会がまとめた再発防止策、この事案は厳しく受け止めてですね、下水道使用料に関する事務を精査して、コンプライアンス外部評価委員会のご意見もいただきながら検討いたしました。こうしたことを二度と発生しないという決意を持って、この対策を各区職場に徹底して実施してまいります。そして全庁的に使用料徴収等の事務について点検して、同様の事案の防止に取り組んでおります。二度と、大丈夫なのかと、再発しないのかというご質問については、私自身がしっかりと取組んで、皆さんに指示をし、決してないようにということで、責任を持って取組んでまいります。

古谷議員:

ところでこの問題調べると、結局責任の所在がどこにあるのか分かりません。ちょっと順番に伺いますが、予算をつかさどる財政局、これはなぜ見抜けなかったのか伺います。

鈴木財政局長:

財政局、予算編成過程での話しだと思いますけど、下水道使用料の徴収とか、あるいは、本市の支出とかについては、経常事務という形になります。事業所管局が見積もった歳入歳出見込み額につきまして、過去の実績を踏まえて増減額が一定程度妥当かどうかというチェックをする、あるいは制度改正等があった場合には、その対応が適切にはかられているのかと、いうような確認作業を行っております。

今回のような下水道の使用そのものを、把握できなかった部分があるというようなものについてはですね、編成については、予算編成作業の中でそれを把握できてないんでないかと、というところまでの確認は難しいと思っております。

古谷議員:

続いて、会計事務をつかさどる会計室、これはなぜ見抜けなかったのか、伺います。

内田会計管理者:

会計室は、一般会計及び特別会計について、現金の出納や支出の審査、また、決算の調整などを所管してございます。下水道事業つきましては、地方公営企業法に基づき独立した会計として管理されているため、水道や交通と同様でございますが、会計室では、その会計事務に関与しておりません。なお、一般会計及び特別会計からの下水道使用料の支出の点で申し上げれば、支出負担行為の確定については、各局が責任をもって行なっていただき、会計室は、その支出負担行為に基づき発せられた支出命令を審査し、支払い手続きを行っているというところでございます。

古谷議員:

下水道使用料の未計上が多かった市民局さん、なぜ見抜けなかったのでしょうか。

西山市民局長:

下水道使用料などの公共料金については、請求に基づき、お支払いをしております。請求金額が前年同月と大きく異なるケースなどでは、その原因について確認作業を行っておりますが、請求金額に大きな変動がなかったことから気が付くことができなかったと考えてございます。

古谷議員:

結局、どこも責任をとらないんです。請求を出す側の問題はもちろんありますが、それを組織的にチェックする仕組みがないということと、請求を出される側も、本来支出するべきものが予算計上してこなかったという問題。両方問題だと思います。

秦野市では5,000万円の請求漏れで市長・副市長が責任をとって減給。相模原市では4億2,000万円の徴収漏れで市長・副市長が減給。海老名市でも市長は給与減額と、責任をとっています。林市長がどうするおつもりなのか、伺います。

林市長:

先ほどから申し上げておりますけど、今回の件については、市長として大変申し訳なく反省をしておりまして、このような事態を招いたことについては、厳しく受け止めております。しかし、今先生のご質問に関しては、私はそのような形で責任を取るということは考えておりません。

古谷議員:

これは、仕組みとして問題ですから、市長の責任、ぜひ問われるべきだと私は思います。