日本共産党横浜市会議員

古谷やすひこブログ

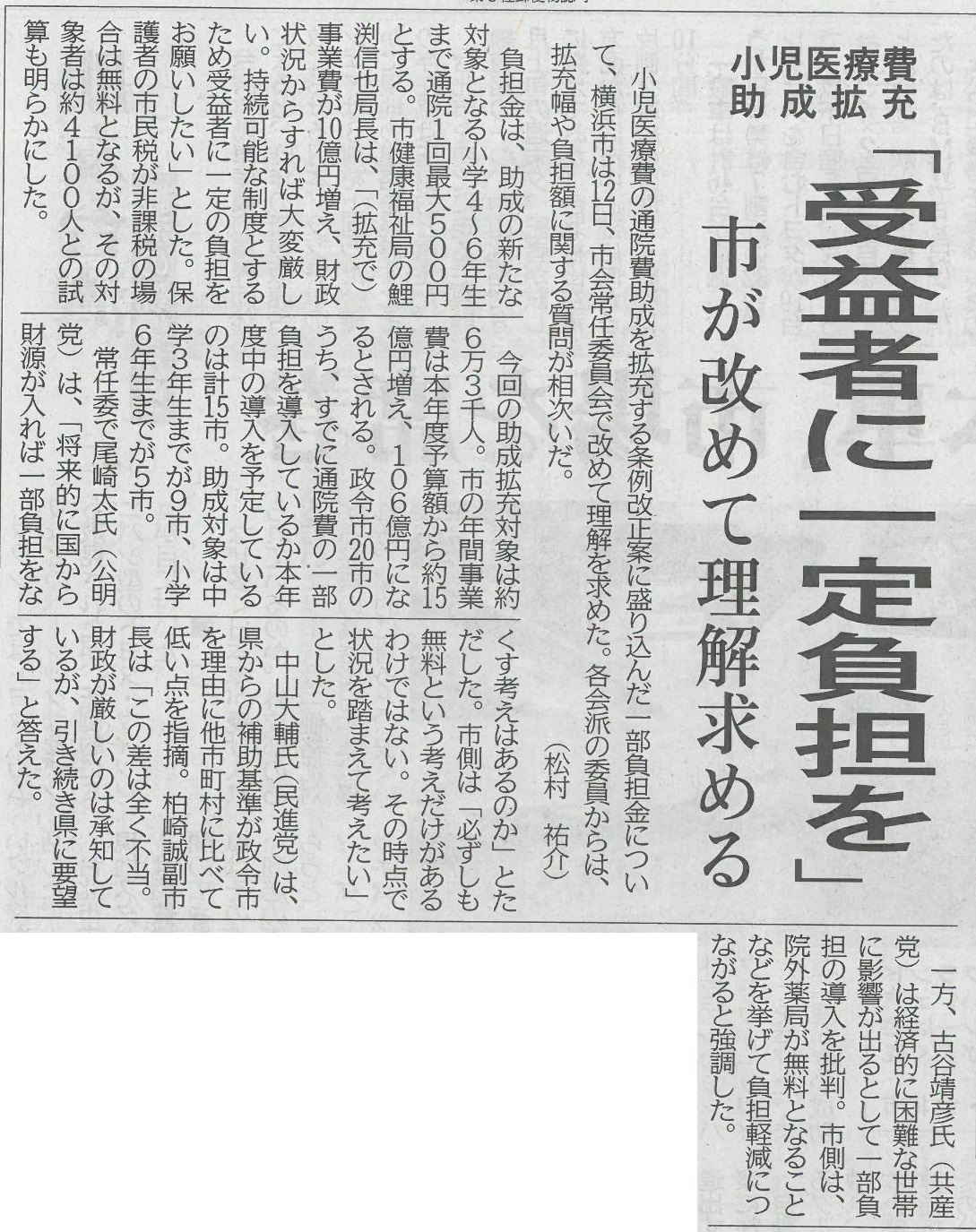

小児医療費助成について「受益者に一定の負担を」って、ないんじゃないか! 病気になって病院にかかることが「益」なのか!? ~9月13日付神奈川新聞で昨日の常任委員会論議の様子が掲載されました

鶴見区の地元問題である「生見尾踏切に、エレベーター設置を早く」 ~横浜市会本会議(9/9)で林市長に私が求めたこと その五

生見尾踏切に、エレベーター設置を早く

古谷議員:

最後に、鶴見区の生見尾踏切のエレベーター付き跨線橋の未設置の問題についてです。

生見尾踏切では死亡事故が起きて丸3年。市長はすぐに跨線橋を設置すると言いながら、いまだに設置がされていません。それは、踏切を閉鎖してエレベーター付き跨線橋を付けるという横浜市の提案が地元の自治会や商店街のみなさんにまったく納得されていないためであります。

そもそも、何のために誰のために跨線橋をつけるのかと言えば、地元のみなさんが安全に線路をわたれるようにするためであります。しかし、いくら安全にといっても、地元の猛反対を押しのけて踏切閉鎖を強行し、跨線橋を設置しても、地域が分断されたと地元に遺恨が残るだけであります。

踏切廃止ありきの横浜市の提案に固執して結論を先延ばしするのではなく、まずは地元との間で合意ができている交通弱者のためのエレベーターの早期設置すべきと思いますが、どうか伺って、一旦質問を終えます。

林市長:

生見尾踏切について、ご質問いただきました。

踏切を閉鎖せず、エレベーターの設置を早く進め、地元の意向をしっかりと国に伝えるべきとのことでございますが、生見尾踏切は横浜市が定めた踏切安全対策実施計画において抜本対策が必要な踏切と位置付けています。また、3月に開設された踏切道改良促進法に基づき、今後抜本対策が必要な踏切に指定されると考えられます。このため、生見尾踏切の安全対策としては、大型のエレベーターを併設し、すべての歩行者および自転車が利用できる規模の跨線人道橋を整備する必要があると考えています。

貧困の連鎖を断つために「生活保護家庭の子どもの大学進学をサポートせよ」 ~横浜市会本会議(9/9)で林市長に私が求めたこと その四

生活保護家庭の子どもの大学進学をサポートせよ

古谷議員:

次に、貧困の連鎖を断つための生活保護家庭への大学進学をめぐる問題です。

現在横浜市で策定している「横浜市の子どもの貧困対策に関する計画」の策定理由として、「家庭の経済状況により、養育環境に格差が生まれたり、就学の機会や就労の選択肢が狭まったりすることなどにより、貧困が連鎖することを防ぐ」となっています。

現在、生活保護法では、大学などへの進学は認められていません。しかし、高卒での就労は、低賃金・非正規雇用が多く、3年で5割がやめるというデータもあるほど離職率も高くなっています。その上、高卒の求人数そのものも激減しています。初任給や生涯年収も大卒と比べて大きな差があり、税収にも影響するのではないでしょうか。

2015年12月3日付の日経新聞では、日本財団が推計した資料の中で「貧困家庭の子どもを支援せずに格差を放置すると、現在15歳の子どもの1学年だけでも、社会が被る経済的損失は約2兆9千億円に達する」、さらに「政府には約1兆1千億円の財政負担が生じる」として、「子どもの貧困を放置して生じる経済的な損失は大きい。教育格差の解消に向けて対策を進めるべきだ」と指摘をしています。

国は、生活保護家庭の子どもが大学進学をする際に世帯分離を認めています。市内でも、203人の方が大学等の進学を理由にして世帯分離をしています。世帯分離をすると、同じ家に住んでいても別世帯扱いで、いないものと見なされ、進学した子どもの生活保護費は減額されます。進学した子どもは、奨学金やアルバイトで学費も生活費も賄わなければならず、勉学どころではありません。

今や、専修学校を含めた大学などへの進学率は8割近くです。生活保護家庭だからといって未来を諦めなくていけないのだとすれば、憲法26条が定める「すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する」に違反しています。経済的な理由で自分の持つ可能性に挑戦することすらできないことは、社会的な損失にもつながります。

生活保護家庭の子どもの進学をサポートするために、学費だけではなく生活費も支援できる奨学金、創設するとともに、生活保護法の運用の改正を国に求めるべきだと思いますが、どうか伺います。

林市長:

生活保護家庭の大学進学について、ご質問いただきました。

学費などの資金を提供できる仕組みについてですが、6月には国に対し、経済的困難を抱える子どもに対する大学進学等に係る給付金奨学金制度の創設を要望しておりまして、国において制度設計が進んでいる状況です。なお、生活保護家庭を含むひとり親家庭の子どもへ、授業料や入学金の無利子での貸付を行っております。

生活保護制度での大学進学等の運用についてですが、国の通知に基づき同居をしたまま子どもを保護対象から外し、本人の奨学金やアルバイト代などを世帯の収入としてみなさない対応をしております。また、現在、国が大学進学等の支援に向けた検討を行っていますので、その内容を注視してまいりたいと思います。

横浜の子どもたちを守る立場で「保育の質を保つため適正な人件費と経験年数バランスの基準を」 ~横浜市会本会議(9/9)で林市長に私が求めたこと その三

保育の質を保つため適正な人件費と経験年数バランスの基準を

古谷議員:

次に、保育園の民営化の問題についてです。

今回、運営費の不正の疑いが発覚した社会福祉法人夢工房は、兵庫県に本部があり、本市でも3園運営しています。同法人は、港北区の市立保育園を譲り受けて日吉夢保育園を運営していますが、その園の決算報告によると、昨年度の人件費率は47.7%です。日本共産党横浜市議団が2013年に発表した市内民間園決算資料分析では、人件費率は営利法人で平均53%、非営利法人で平均71%ですから、日吉夢保育園の人件費率は際立って低いといえます。子どもの保育とは無関係の本部上納金、積立金、余剰金は毎年7,000万円で、総収入年間2億円と比較して異常な多さです。

保育の質、担保するためにも人件費を削減しすぎるのは問題です。市長は人件費は低ければ低いほどいいとお考えなのでしょうか。認可園における人件費の基準、具体的に示すべきだと思いますが、どうか伺います。

本市の監査で、理事長の娘宅の家具や家電製品の購入代金を保育所の備品購入等に偽装して支払っていたことも発覚しました。研修費は職員が37人いるのに年間48万円しか支出していません。同法人が運営事業者の品川区立ひろまち保育園では、運営費の使用方法に不透明な部分があるということで、5年の契約を今年1年で解除することが決まっています。

本市の定期監査では園の運営面に問題ないとしており、今回の特別監査で発覚した不正については不適切に処理した金額を返還すればよしとしています。本市の定期監査、これだけではあまりにも形式的に留まっているのではないでしょうか。また、金を返せばよしというのでいいのでしょうか。市長の考え、伺います。

日吉夢保育園は、市からの移管後、開園して9年経ちますが、開園当時から今まで在籍しているのは施設長と保育士1人のみです。在職2年未満が65%を占め、そのほとんどが3年以内に退職をしています。なぜ続かずに辞めるのか。厳しい労働条件や低い賃金水準という一般的な理由だけではなく、経験豊富な保育士を欠かせない人材として大切にするという姿勢を欠いているからではないかと思います。経験年数を重ねれば給料も上げざるを得ず、経営的なコストがかかる。利益を上げるためには、安上がりの若い保育士の方が都合がいい。もしそうだとすれば、子どもの発達を保証するという理念はそこにはありません。

保育の質は目に見えない、なかなか可視化がしづらいものです。だからこそ、先ほど述べたような人件費や、また市立の民間移管の際に示しているように保育士の経験年数バランスなど、具体的に守るべき基準を示すことで認可保育園の質、担保すべきだと思いますが、市長の考え、伺います。

コスト優先、経費の節減のため、保育士さんに我慢を押し付け、短期間でやめさせる、その結果、保育の質を保てず、子どもたちに我慢を押し付ける。保育の分野にまで市場論理を持ち込めば、保育の質が落ちることは明白です。これが市長の言う横浜方式なのでしょうか。

今まで42の市立園を民間移管し、さらに今後8年以内に28園を民間移管する計画の「市立保育所のあり方」方針等を撤回し、これ以上の市立園の民間移管はやめるように求めます。さらに、日吉夢保育園の実態をしっかりと調査して、夢工房のような不適格法人への移管園は直営に戻すことを求めますが、市長の見解、伺います。

林市長:

民間移管後の保育園について、ご質問いただきました。

人件費の基準についてですが、給与は運営主体ごとに給与規定で定められているものでございまして、国においても基準を設けていないため、横浜市として基準を設けることは難しいと考えております。

一方、保育士が誇りと自信を持って長く働き続けるために給与を改善することは非常に必要です。そのため、横浜市においては、国の制度にあわえて確実に人件費に当てる仕組みとした上で独自の助成額の上乗せを行って、保育士の処遇改善を図っております。

施設や法人が不適切な会計処理をした場合ですが、当該施設や法人について調査を行った上で、その結果を踏まえ、是正を求めるとともに、再発防止に向けて改善指導を行います。なお、積立金の目的外使用や領収書の改ざんなど悪質性が認められ、市が定めた期限までに是正がされない場合には、処遇改善等加算について、改善措置が講じられるまでの必要な期間、加算を停止することができます。

保育士の経験年数を踏まえた配置基準ですが、民間移管事業においては運営主体が変わることによる保育環境の変化をなるべく少なくするため、経験者の確保について移管にあたっての条件として求めております。新規に認可保育所を開設する場合においては、一定の経験年数がある職員を配置させて、職員構成についてバランスをとるように求めております。

林市長:大変失礼をいたしました。答弁漏れをいたしました。訂正させていただきます。

市立保育所の民間移管についての考え方でございます。26年9月に市立保育所54園をネットワーク事務局園に指定して、それ以外は移管の対象としました。この方針に基づいて、27年に2月に民間移管の事業計画を策定して、36年4月をもってすべての移管を完了する予定で、現在も事業を進めています。

仮に、移管先の法人に問題があると認められた場合には、その是正を指導するとともに、まずは日々の保育の状況を確認いたしまして、保育の現場を継続的に支援することで、引き続き、お子様たちが安心して通えるようにしてまいります。

本日は重ねて答弁漏れがあったこと、誠に申し訳ありません。お詫び申し上げます。以上、ご答弁、お答えいたしました。

第2質問

古谷議員:3つ目は、保育園の民営化の問題で、先ほど、国の方で保育士への処遇の改善、求めているという話だったんですが、昨今、週休2日であるとか、あるいは夏休みの休暇であるとか、ワーク・ライフ・バランス、保育士さんではこういう当たり前の働く条件が、保育士さんの現場でほとんど取れてないというふうに聞いています。市長の認識は、そういうことが享受されていると考えられているのか、伺います。

林市長:それから、保育士さんの労働条件でワーク・ライフ・バランスの問題で、市長はどういうふうに考えているかということでございますが。

これは他の業種においてもワーク・ライフ・バランスというのは日本の企業文化の中で非常に、もう特に男性が働き過ぎという状態が続いておりますけど、保育士さんの業務というのはその性質上、朝早くから夜遅くまでという勤務がございまして、たいへんな業務だというふうに認識をしておりまして、当然、処遇改善、それからワーク・ライフ・バランスがとれるようにすることが、本当に必要だというふうに思っております。そこはもう強く、私は認識しておりますが、今の現状では満たされてないというふうに思っております。ですから、そのことについても、少しでもまず処遇をよくする、それから時間帯でも、保育士さんの手が足りないっていうことによってまた起きていることもございますので、それは本当に子どもたちにとってもいいことでもございませんし、そこに向けてきちっとまた議論をして、先生方ともご相談しながら、よりよい方に、国にも本当に常に要請活動も続け、話し合いながらやっていこうというふうには思っております。

ご答弁申し上げました。

安心した高齢期を過ごせるように「市の責任で介護サービスの質低下をきたさぬように」 ~横浜市会本会議(9/9)で林市長に私が求めたこと その二

市の責任で介護サービスの質低下をきたさぬように

古谷議員:

次に、大きく変わりつつある介護保険制度について、市民生活を守る立場で伺ってまいります。

今、政権与党によって、安心して高齢期を地域では暮らし続けられなくなるような介護保険の改悪メニューが進められようとしております。例えば、要支援1・2だけではなく要介護1・2まで介護保険の対象から外す、ベッドや車いすなどの福祉用具の貸与サービスを原則自己負担化、現在1割負担の介護サービス利用料を2割にすることなどです。

このまま、国の介護保険制度の改悪につき従うだけで市民の高齢期の安心が本当に守れるのでしょうか。少なくとも、これ以上のサービスの低下することのないように、市として責任を持つべきと思いますが、どうか伺います。

介護予防・日常生活支援総合事業のうち、ホームヘルパーの資格がない人が講習を受けた上で掃除や洗濯等のサービスを行う緩和型の訪問型サービスが、10月1日から横浜市で始まります。このサービスの質を保障するのは横浜市の責任ですが、市は講習用のテキストをつくったのみで、人材育成はすべて事業所任せで、サービス報酬も従来の9割になります。市長は介護人材のすそ野を広げるためだと言いますが、私はこのやり方ではサービスの質を保つことは困難であり、またサービスを提供する事業所も疲弊してくるのは必至だと考えます。

そもそも緩和型の訪問型サービスを導入したのは事業所アンケートだけという非常に薄い根拠にすぎません。全国には、訪問介護の専門性をかんがみて、緩和型の訪問型サービスの導入を見送り、ホームヘルパーによるサービスを維持している自治体もあります。横浜市でも、通所型サービスについては緩和型導入を見送っています。

今からでも遅くはありません。これ以上、介護の質、切り下げないよう、緩和型の訪問型サービス導入を撤回することを求めますが、どうか伺います。

介護人材不足は非常に深刻です。現在、介護福祉士を養成する学校では定員の5割を切っている所もあったり、市内に今年オープンした定員100床のある特別養護老人ホームは、開所前には370人が待っていたにも関わらず、オープン時には30人しか入所できていません。それも人材不足が大きな要因です。

市の第6期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に従って、介護人材育成にもっと市として本気になって取り組むべきです。また、県が導入を検討している「介護助手」では介護の専門性は保てません。横浜市として、介護従事者の専門性、認識をして、介護人材不足を解決する施策、積極的に進めるとともに、県に介護助手の導入は行わないよう求めるべきだと思いますが、市長の見解、伺います。

林市長:

介護保険制度について、ご質問いただきました。

介護サービスが低下しないよう、市として責任をもつべきとのことですが、現在、国で行われている制度改正に向けた議論は、介護保険を持続可能な制度としていくためのものと認識をしています。議論にあたっては、介護保険が果たしている役割をしっかりと考慮してもらいたいと思います。

本市としては、保険者として必要な方に必要なサービスを提供するとともに、改正により被保険者の方の生活に混乱を来さないよう、国へも働きかけてまいります。

ちょっと言い直しをいたしますね。横浜市としては、保険者として必要な方に必要なサービスを提供するとともに、改正により被保険者の方の生活に混乱を来さないよう、国へ働きかけてまいります。

人員基準を緩和した訪問介護の導入についてですが、本年10月から実施する、いわゆる訪問介護の緩和型は必ずしも専門的なサービスを必要とされない方に対し、一定の研修を受講した人が掃除、洗濯、買い物などの生活援助を行えるようにするものでございます。介護職員が不足する中、緩和型の導入により介護人材の裾野を広げることで、将来の人材不足に対応して、必要な方に必要なサービスを提供することにつながると考えておりまして、古谷議員のご質問の際には、これは必要がないと、専門的なということをおっしゃっておりますけれども、私としては裾野を広げるという意味で必要であるというふうに考えております。

専門性を持った介護人材の確保ですが、介護職員の処遇改善については、来年度に向け、国で新たな改善策を検討していますので、ぜひ実現していただきたいと思います。また、横浜市においては、中高年を対象に資格所得から就労までを一体的に支援する事業などを実施しており、引き続き人材の確保に努めてまいります。

なお、介護助手については、神奈川県がモデル事業の実施を今年度予定している段階でございまして、その動向を見守ってまいりたいと思います。